ポーギー・アンド・ベス/ジョー・ヘンダーソン

ジョー・ヘンダーソン1997年録音のリーダー作『ポーギー・アンド・ベス』を取り上げましょう。

録音:1997年5月25~28日

スタジオ:アヴァター・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:ジム・アンダーソン

プロデューサー:ジョー・ヘンダーソン

イグゼクティヴ・プロデューサー:リチャード・サイデル

レーベル:ヴァーヴ

(ts)ジョー・ヘンダーソン (tb)コンラッド・ハーウィッグ (g)ジョン・スコフィールド (vib)ステフォン・ハリス (p)トミー・フラナガン (b)デイヴ・ホランド (ds)ジャック・ディジョネット (vo)チャカ・カーン on track 2, スティング on track 7

アクト Ⅰ (1)イントロダクション:ジャスボ・ブラウン・ブルース (2)サマータイム (3)ヒア・カム・ディ・ハニーマン/ゼイ・パス・バイ・シンギン (4)マイ・マンズ・ゴーン・ナウ

アクト Ⅱ (5)アイ・ゴット・プレンティ・オー・ナッティン (6)ベス、ユー・イズ・マイ・ウーマン (7)イット・エイント・ネセサリリー・ソー (8)アイ・ラヴス・ユー・ポギー

アクト Ⅲ (9)ゼアズ・ア・ボート・ダッツ・リーヴィン・スーン・フォー・ニューヨーク (10)オー・ベス、オー・ホエアーズ・マイ・ベス

ボーナス・トラック (11)サマータイム

ジョー・ヘンダーソン

綿密なアレンジメントと構成、選曲のもと、ジョー・ヘンダーソンがジャズ界の逸材を迎えてガーシュインの名作オペラ歌曲をプレイした、モニュメンタルな作品です。ヴァラエティさに富み、多くのオーディエンスに受け入れられる内容を有しますが、実質上彼の最後のリーダー作に該当します。

一聴判断出来る誰でも無い彼の個性、音楽性の高い表現力を維持しながら、斬新なジャズ表現にチャレンジしていたジョーヘンです。熱狂的なファンに支えられていましたが、どちらかと言えばシーンではカルト・テナーサックス的な扱いを受けていました。

ジャズ名門レーベル、ヴァーヴから起死回生の作品である『ラッシュ・ライフ』を91年9月レコーディング、こちらはビリー・ストレイホーン・ミュージック〜音楽的捻りを加えながらも聴き心地が良く、深くジャズに根差したサウンドが特徴〜ジョーヘンの音楽性をキープしながら、決して大衆に迎合する事のない内容をアピールし、結果多くのオーディエンスに受け入れられ、翌92年に彼の長い音楽歴の中で初のグラミー賞受賞の栄誉に輝きました。

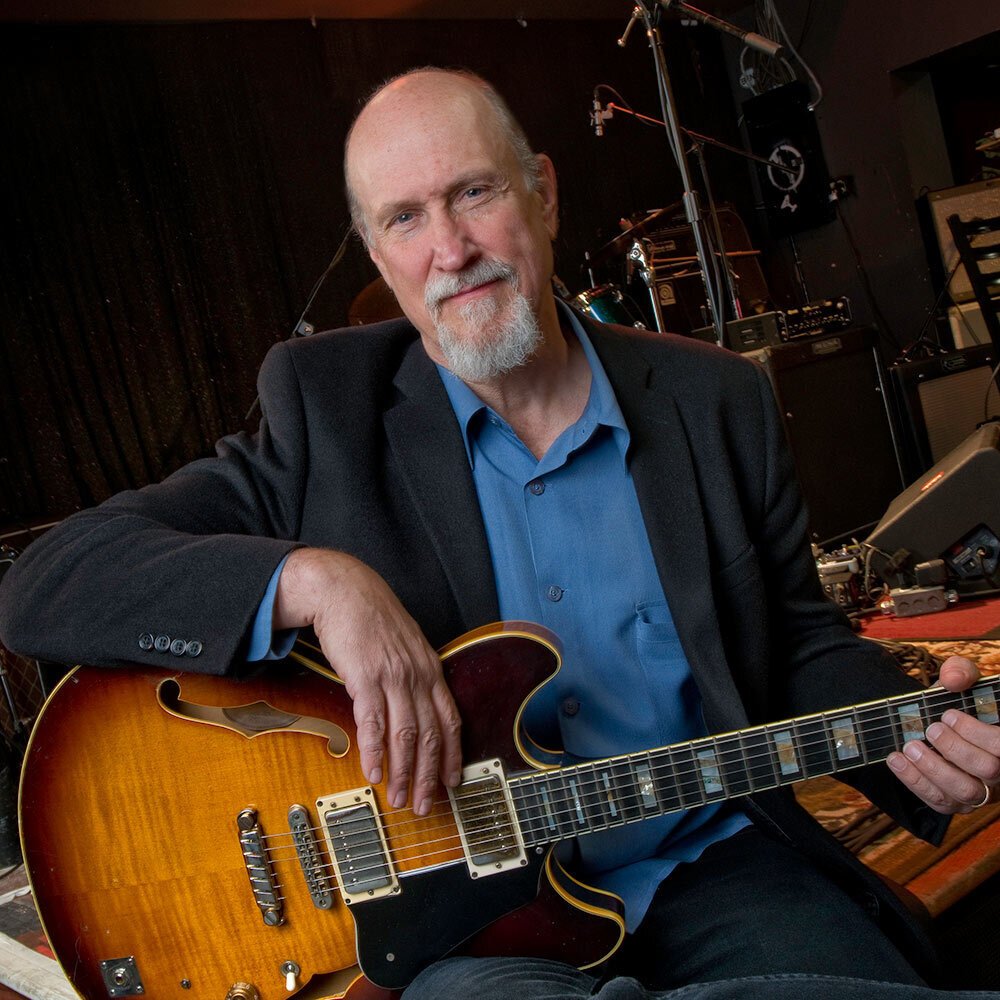

当然アルバムの売れ行きも好調であり、ヴァーヴ・レーベルは次なる企画を算段し、ジョーヘン自身も暫時ではありますがバンドに参加していたマイルス・デイヴィスの楽曲をテーマに、マイルスゆかりのメンバーであるジョン・スコフィールド、デイヴ・ホランド、アル・フォスターを配し『ソー・ニアー・ソー・ファー』を93年10月レコーディングします。

こちらもジョーヘンのまた違った側面を披露したフレッシュな作品に仕上がりましたが、次なる作品は企画力の勝利とも言えましょう、ジョーヘンにボサノヴァを演奏させます。

アントニオ・カルロス・ジョビンのナンバーをセレクトし、イリアーヌ・イリアス他本場ブラジルのミュージシャン勢に加え、ジャズサイドを表現すべくハービー・ハンコック、デイヴ・ホランド、ジャック・ディジョネットを擁した94年9, 11月録音作品『ダブル・レインボー』、ジョビンの逝去にもリンクした形になります。

ボサノヴァ演奏はスタン・ゲッツのテナー・トーン、アプローチが代名詞と言える程存在感が強く、アルバム・リリース当時は違和感を覚えましたが、ジョーヘンのトーンとフレージングがボサノヴァに新たな局面を切り拓きました。

続くヴァーヴの企画は60年代にジョーヘンが温めていたコンセプトであるビッグ・バンドを題材に、その名も『ビッグ・バンド』を92年3月、96年6月録音します。

彼のビッグ・バンドは60年代当時リハーサル・バンドとして定期的に練習を重ねていましたが、レコーディングやコンサートで日の目を見る機会を持てず、不遇の存在でした。

選曲はジョーヘンのオリジナルやゆかりのスタンダード・ナンバーから成り、自身のアレンジを中心とした他(彼がビッグ・バンド・アレンジを手掛けていたのは意外でしたが、微に入り細に入り斬新なサウンドを書いています)、名手スライド・ハンプトン、ボブ・ベルデン、マイケル・フィリップ・モスマンにも編曲を発注し、サウンド・ヴァリエーションを発揮しています。

アレンジャーが一人の場合にはどうしてもサウンド傾向が偏りがちになるのを回避した策とも言えましょう。

ホーンセクションはヴェテラン、若手混合の編成、リズム・セクションには60年代ビッグ・バンドのリハーサルで研鑽し合ったチック・コリア、ジョー・チェンバースらを迎えた至極のメンバー、録音状態の良さや構成力も優れ、こちらも捲土重来の作品となりました。

そして本作『ポーギー・アンド・ベス』に繋がるのですが、いずれの作品に於いてもジョーヘンはマイペースに、いつものように飄々と、しかし表現の可能性追求を怠らない、クリエイティヴなプレイに徹しています。

テナーの音色の素晴らしさ、タイム感の秀逸さ、ニュアンス、フレージングの独自性には心から尊敬の念を抱きます。

『ラッシュ・ライフ』以前にレコーディングされた30作品近い彼のリーダー・アルバム、どの作品でもジョーヘンの個性が充分に発揮されています。

殆どの作品に収録された、エグさを感じさせるまでに彼のキャラクターが表出したオリジナルの数々は、ジョーヘン・フレーズの延長線上にあり、一体化し、不可分の存在であります。

例えばリコーダ・ミー、セレニティ、イン・ン・アウト、インナー・アージ、アイソトープ、ア・シェイド・オブ・ジェイド、カリビアン・ファイアー・ダンス、ブラック・ナルシッサス、壮絶なまでに濃いキャラクターを有する彼のオリジナル・ナンバー群、これらの楽曲にジョーヘン・フレーズの炸裂は誠に相応しい状況ではありますが、反面カルト色の表出が猛烈な事を否めません。

本作『ポーギー・アンド・ベス』を含めた、ヴァーヴからリリースされたジョーヘンのリーダー作では『ビッグ・バンド』以外の4作品、各々のアルバムにテーマが設けられていたのもありますが、一切彼のオリジナル・ナンバーを取り上げていません。この事がヴァーヴ諸作に於いて、皮肉にもジョーヘンの魅力をダイレクトに伝えた要因のひとつだと捉えています。

プロデューサー・サイドの意向があったのかも知れません、リーダー作にオリジナルを収録しないジョーヘン自身の葛藤もあったでしょう、切り離す事が出来ない分身であるオリジナルを封印し、いちソロイストとして作品に臨む、この事はまるでサイドマンとしてプレイするかのスタンスです。

ジョーヘンはリーダー以外で数多くのアルバムに参加していますが、いずれの作品でも名演奏を残しています。サイドマンは究極作品の仕上がりに責任がありません、自身の作品でありながらサイドマン的感覚で演奏出来た事も功を奏しているのだと思います。

大切なのは、彼が作品のカラーや方向性にスタイルを適応させながらプレイしている訳ではなく、常にジョーヘン色そのままで演奏している点、この事は彼の演奏に様々なジャズのスタイルを超越した、普遍性が存在するがゆえだと確信しています。

ビバップ、そしてモダンジャズの開祖であるチャーリー・パーカーのアルトサックス・プレイも同様です。

オリジナリティ溢れる彼のスタイルは常にキャラクターを強力に発し、自身のオリジナルやスタンダード・ナンバーでは言うに及ばず、ラテンを演奏した作品やウイズ・ストリングスに於いてもその個性の発露は止む事なく、パーカー色を存分に聴かせます。

ジョーヘンと同様に音楽のスタイルに迎合する事なく、自身のいつものアプローチ通りに演奏しているだけなのですが、ユニヴァーサルさが際立つので、非ジャズとしてリズム的にバウンスしないイーヴンなラテンや、ストリングスを配したクラシカルな表現にも違和感なく合致するのです。

サウス・オブ・ザ・ボーダー

*パーカーのラテン演奏を収録した作品

ウイズ・ストリングス

それでは作品『ポーギー・アンド・ベス』について触れて行きましょう。

まずはメンバーのご紹介から、テナーサックスジョー・ヘンダーソン、トロンボーンコンラッド・ハーウィッグ、ギタージョン・スコフィールド、ヴィブラフォンステフォン・ハリス、ピアノトミー・フラナガン、ベースデイヴ・ホランド、ドラムスジャック・ディジョネット、ヴォーカルチャカ・カーン、スティング

作品は3幕構成から成っています。

アクト Ⅰ

1曲目イントロダクション:ジャスボ・ブラウン・ブルース、オープニングに相応しい軽快さを湛えたナンバー、テナーとトロンボーンの分厚いアンサンブルを主軸とし、リズムセクションがタイト且つ重厚にサポートします。

短いにも関わらず、ジョンスコの狙い定めたソロの凄まじさには開いた口が塞がりません。

2曲目サマータイムはガーシュインの代表曲、チャカ・カーンの歌唱で演奏されます。

ジョーヘンとカーンの共演は81, 82年録音『エコーズ・オブ・アン・エラ』に遡り、ジョーヘンをはじめとしてフレディ・ハバード、チック・コリア、スタンリー・クラーク、レニー・ホワイトからなるバンドにカーンがフィーチャリングされた作品です。

ヴォーカル伴奏とインストルメントが、ある種理想の形でブレンドされたアルバム、名盤に位置します。

チャカ・カーン、フレディ・ハバード、

ジョー・ヘンダーソン、チック・コリア、

スタンリー・クラーク、レニー・ホワイト

ベースパターンがイントロとなり、ディジョネットがリズムを繰り出し、ヴィブラフォン、ギター、ジョーヘンがランダムにフィルインを発し、カーンのヴォーカルが始まります。

ディジョネットのグルーヴがバンドを率いますが、互いを聴き合う各人のフィルイン・ソロがバランス良く配合されます。メンバー全員が横綱相撲で臨むかのスタンスでプレイされます。

ヴォーカル時のオブリガートはジョーヘンが中心になって行われ、そのままテナーソロに突入します。彼がどの様なアプローチ、展開を示すのか、メンバーが耳をダンボ状態にしながら演奏しているのが間の取り方から充分に伝わります。

マエストロ、ジョーヘンとのカンヴァセーションを行うべくのメンバー全員の真摯な姿勢、しかし同時に脱力感も存在します。

この事は続くジョンスコのソロに明確です。ホーンライクなレイドバックを伴いながら、ギターを奏でると言うよりも、自身の鼻唄をたまたまギターに託しているだけのようにも聴こえます。

ギターソロの終盤戦、ディジョネットの猛烈なフィルインが呼び込みフレーズとなり、カーンのヴォーカルが再登場、シャウトを生かし入魂の歌唱を聴かせます。

ジョーヘンのフィルインが歌のセンテンスの間だけに留まらず、同時進行し始めます。

ドラムスのレスポンスに隠れてあまり目立ちませんが、ヴィブラフォンのバッキングも随所に音楽的なプレイを聴かせ、フラナガンのバッキングも同様です。

寧ろ複数のバッキング奏者が同時に演奏しているにも関わらず、音場がトゥ・マッチに陥らないのはホランドのベースワークの安定感に起因しているのでしょう。

演奏は次第にディクレッシェンドし、Fineを迎えます。

3曲目ヒア・カム・ディ・ハニーマン/ゼイ・パス・バイ・シンギンはジョンスコのアコースティック・ギター・ソロによるイントロから始まります。長閑な米国の南部を感じさせるムードに、そのままヴィブラフォンを伴ってジョーヘンのメロディが登場、引き続きハーウィッグとヴィブラフォンによるデュエットでゼイ・パス・バイ・シンギンがプレイされます。

アクト Ⅱ

4曲目マイ・マンズ・ゴーン・ナウはディジョネットのフィルインからイントロがスタート、テナーとトロンボーンの輪唱でメロディが開始されます。

躍動感あるリズムとホーン二人の重厚なサウンドが楽曲をゴージャスに仕立て、ギター、ピアノ、ヴィブラフォン三者のバッキングがその時々で主導権を握り、またブレンドしながら楽曲を色付けします。

先発はジョーヘン、吹きすぎる事なく各奏者にレスポンスの機会を設けています。続いてフラナガンのソロ、美しいピアノタッチを携えて魅力的なラインをプレイし、左手の低音域も巧みに打鍵します。

そのままラストテーマへ、はじめのテーマ時よりもサビ部分で音量を落としているので、よりサウンド的に深さを感じさせます。

エンディングはテナーとトロンボーンの同時進行ソロが行われ、ディジョネットが適宜フィルを繰り出しフェルマータ、Fineとなります。

5曲目アイ・ゴット・プレンティ・オー・ナッティンはベースのペダルトーンを中心軸としたイントロから始まりますが、ヴィブラフォンのフィルが活躍します。

テナー、トロンボーンのユニゾン、ハーモニーによるアンサンブルで魅力的なテーマが奏でられます。ディジョネットのカラーリングの巧みさも申し分ありません。

サビでは複雑なハーモニーに転じるホーンズの豊かなサウンド、ハーウィッグのトロンボーンの魅力的な音色にも起因します。

ソロはジョーヘンから、ここでのホランドのスインギーなウォーキングはバンドをアクティヴにし、ソロイストを確実に鼓舞します。そのためでしょう、ジョーヘンのプレイの生き生きとした事!フラナガン、ディジョネットの好サポートは音楽的相性の良さ所以です。

ジョンスコのソロです、オールド・デヴィル・ムーンのメロディ引用からスタートしシングルトーン、トリル、チョーキングを用いながらウネウネ、ウニウニと、コードを弾かずにラインを紡ぎます。

この人の裏拍の取り方はタイトにして絶妙、音符がリズムのスイートスポットにジャスト・ヒットします。

ラストテーマに突入、テーマ・アンサンブルは一層豊かになり、エンディングのヴァンプへ、ジョーヘンがリードしジョンスコがフォローする形で進行し、エンディングはサビの後半メロディを用い、リタルダンドします。最後の最後に弾かれたジョンスコのクラスター・コードのインパクト!壮絶です!

6曲目ベス、ユー・イズ・マイ・ウーマンはフラナガンのリリカルな独奏から始まります。本作は役者が揃っているので、その用い方のヴァリエーションも魅力の一つです。

ジョーヘンが加わります。デュエットゆえ音量が控えめでの吹奏なので、付帯音が多く発せられ音色の魅力が際立ちます。

ほぼインテンポでのバラード奏、フラナガンは付かず離れずのスタンスで打鍵し、ジョーヘンは淡々とメロディを中心にプレイします。

ここでは両者共に脱力感が際立ち、ジャズ界のヴェテランならではの深い表現を味わえるテイクに仕上がりました。

7曲目イット・エイント・ネセサリリー・ソーは冒頭テナーとトロンボーン以下リズム隊とのコール&レスポンスから始まります。

徐に三連のグルーヴを伴いブルージーにテーマが奏でられます。ギターのミュート・カッティングが効果的です。

ここでスティングのヴォーカルが登場します。いつになくアクが強い歌唱に徹していて、何処かニューオリンズ出身ドクター・ジョンのテイストを表出しており、作品のコンセプトに相応しいと思います。

その後はジョーヘンのソロへ、バッキングはジョンスコに一任され巧みなカンヴァセーションを聴かせます。引き続きのギターソロは、タイム感、ニュアンス、意外性のあるソロライン、本領発揮の巻となり、短くヴィブラフォンのソロがあり、トロンボーンとヴィブラフォンのアンサンブルも効果的に用いられながら後唄に入ります。

エンディングはアレンジされた別なアンサンブルを用いながら、リタルダンドしつつFineです。

8曲目アイ・ラヴス・ユー・ポギーはジョンスコの弾くアコースティック・ギターのイントロから開始、ジョーヘンとデュエットでテーマを奏で、サビからバンドが加わります。ディジョネットはスティックでサポートし、ソロに入り倍テンポのフィールで演奏されます。ここでもジョーヘンは音量を落として吹奏し、音色の魅力を振りまきます。エンディングに短いカデンツァを設け、コード感を提示しつつFineを迎えます。

アクト Ⅲ

9曲目ゼアズ・ア・ボート・ダッツ・リーヴィン・スーン・フォー・ニューヨークはベースのピチカートソロから開始、ウッディな深い響きと、柔らかくも鋭いビート感を湛えたラインが提示され、そのままジョーヘンが加わりメロディ奏がスタートします。

ディジョネットがブラシで加わりリズムが増強され、程なくスティックに持ち替えコードレスで展開されます。ジョーヘンの繰り出すフレージングに対しディジョネットは一触即発状態、向き合うジョーヘンも彼と対話を行い、ホランドも両者を支えるべくステディなウォーキング提示します。

コードレスの音場が続く中、何処から参加しようかと気配を伺っていたジョンスコ、ベースがドミナント・ペダルを繰り出したポイントでここぞとばかりにバッキングを行い始めます。

テナーソロが収束し、場を改めるべくカームダウン、ハーウィッグがソロを開始します。大御所に囲まれ多少緊張気味であったかも知れません、ジョーヘンに比べ些か力が入ったアプローチですが、自身の唄を歌うべくスイング魂を奮い立てているように感じます。

続いてジョンスコの出番、ここでバッキングにハリスのヴィブラフォンが参加します。伴奏可能奏者が複数存在するがゆえのヴァリエーションです。

トロンボーンのフレーズを受け継いだギターソロは脱力と危なさを伴った自然体を表現し、ディジョネットの激しくも音楽的な連打にプッシュされながらラストテーマに繋がります。

冒頭とは異なり、テナーとトロンボーン2管のアンサンブルによるメロディ奏、ヴィブラフォンのバッキングが良い味を出していますが、ジョンスコも決して被る事なくサウンドの主張を行い、サウンドはカオスギリギリにまで到達し、ハッピーに大団円を迎えます。

10曲目オー・ベス、オー・ホエアーズ・マイ・ベス、ディジョネットのヘヴィーな、エルヴィン・ジョーンズを彷彿とさせる3拍子のドラムソロから始まります。

ジョーヘンがメロディを吹きハーウィッグが対旋律、ハーモニーを担当します。

仄かに哀愁を感じさせるテーマをジョーヘンは軽快さを伴って吹奏し、バッキング勢はメロディラインを浮き上がらせるべく、慈しみを持ちながら自己主張も忘れる事なく、的確なサポートを行います。

先発ソロはジョーヘン、彼の名演奏のひとつであるスタンダード・チューン、ウイズアウト・ア・ソング、67年録音『ザ・キッカー』収録、そして前述の『ビッグ・バンド』でも再演、この冒頭メロディを引用してスタートしますが、自身のカヴァーを行っているわけです。

ここでのバッキングはフラナガンが主導権を握り、ディジョネットが引き続きエルヴィン・ライクなアプローチでドラミングを行います。

続くソロはハリス、テクニカルにしてスインギーな展開を聴かせますが、人材の少ないヴィブラフォン界に一筋の光明を感じました。

ジョンスコのバッキングが際立ちながらプレイし、ディジョネットがアフロのリズムも用いて場面を活性化させています。

ラストテーマはしっとりと始まり、次第に熱を帯び始めます。確かにディジョネットのプレイが起爆剤になっていますが、メンバーの総意がしっかりと反映された盛り上がりとなっています。

11曲目サマータイム(サンバ・ヴァージョン、インストルメンタル)はCDのみ収録のボーナス・トラックです。

文字通り軽快なサンバのグルーヴが印象的なイントロからスタート、ディジョネットはブラシを用い、落ちいた対応を聴かせます。

ジョーヘンが軽くフィルインを繰り出し、ヴィブラフォンが応えながらテーマが始まります。

メンバー全員が何らかの演奏、伴奏を行っているためにかなり分厚いサウンドが聴かれます。共すると猥雑に陥りがちですが、名手揃いゆえ一貫して音楽的、決して騒がしくありません。

ソロはジョーヘンから、自身の個性を過不足無く完全に表出したテナーの音色は実に魅力的です。生涯セルマー社のソリスト、オープニングDを使い続けましたが、フォロワーがほぼ皆無な点にこのマウスピースの難しさが表れています。

ディジョネットがスティックに持ち替え、ジョーヘンの盛り上がりに適応すべく備えます。ボーナス・トラックに相応しい、短くもインパクトのある演奏に仕上がったのはフラナガンのバッキング、ジョンスコのカッティング、ディジョネットのフィルイン、ホランドのサポートのバランスが取れているのが一因です。

ハーウィッグのソロの闊達さにインスパイアされ、ディジョネットが一体感のあるドラミングを行い、続くフラナガンのソロは左手のクリシェを用いながら、いつものように淡々と、且つ魅力的に打鍵します。

その後ラストテーマへ、アウトロはエンディングを見据えたディジョネットの猛攻にプッシュされ、必然性を持たせてFineとなります。最後の最後に奏でるジョンスコのコードプレイの説得力!確信犯!流石です!