What the World Needs Now: The Music of Burt Bacharach / McCoy Tyner

今回はMcCoy Tynerの1997年作品「What the World Needs Now: The Music of Burt Bacharach」を取り上げてみましょう。

彼のトリオにシンフォニー・オーケストラが加わり、Burt Bacharach珠玉のメロディをMcCoyが華麗に、豪華に奏でるアルバムです。

Recorded: March 5 & 6, 1996 at The Hit Factory, NYC

Produced by Tommy LiPuma

Recorded and Mixed by Al Schmitt

Label: Impulse!

All compositions by Burt Bacharach

Arranged and Conducted by John Clayton

p)McCoy Tyner b)Christian McBride ds)Lewis Nash

1)(They Long to Be) Close to You 2)What the World Needs Now Is Love 3)You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart) 4)The Windows of the World 5)One Less Bell to Answer 6)A House Is Not a Home 7)(There’s) Always Something There to Remind Me 8)Alfie 9)The Look of Love

1962年初リーダー作「Inception」から50年近くに渡り、70枚以上の作品をリリースした多作家McCoy、しかし本作のように特定のミュージシャンの楽曲に拘って制作されたアルバムは殆どありません。尊敬するDuke Ellingtonのナンバーを取り上げた64年12月録音の「McCoy Tyner Plays Ellington」が存在しますが、他にはバンドに在籍し、そこで培われた音楽性がその後のMcCoyの礎となったJohn Coltrane、トリビュートとして彼の楽曲を演奏した87年7月録音「Blues for Coltrane」、91年2月録音「Remembering John」、97年9月録音「McCoy Tyner Plays John Coltrane」3作が挙げられます。

1曲から数曲Coltraneナンバーを取り上げたリーダー作品はかなりの数に上りますが、Coltraneの楽曲は彼にとって特別な存在なのです。

McCoy Tyner Plays Ellington

本作はMcCoyのラインナップ中異色の1枚となるわけですが、前作である95年4月録音「Infinity」、当時のレギュラートリオにMichael Breckerを迎えた作品、翌96年グラミー賞Best Jazz Instrumental Performanceを受賞、またColtrane作のImpressionsでMichaelが同じくBest Jazz Instrumental Soloを受賞ということでダブルウイナー、アルバム自体もさぞかしヒットしたことでしょう、そのご褒美として(笑)、大編成によるアルバム録音に結び付いた形になります。

おそらく一度も取り上げた事のないBacharachナンバーを名手McCoyに弾かせ、プレイだけでも十分に表現力がありますが、John ClaytonによるBacharach, McCoy両者の音楽性を細部まで把握した緻密にして大胆なオーケストラ・アレンジにより、今までになかった側面を表出させようとする企画ですが、見事なまでに結実しています。

McCoy Tyner / Infinity

Bacharachは米国を代表する作曲家の一人、彼のナンバーをカバーしたアーティストは1,000以上にものぼるそうです。

ジャズミュージシャンもBacharachナンバーを好んで取り上げていますが、本作の様に1枚丸々彼のナンバーとなると限られ、Stan Getzの68年リーダー作「What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David」くらいでしょう、Getzの演奏は元よりRoy Haynes, Grady Tateの華麗なドラミング、当時若手のHerbie Hancock, Chick Coreaの溌剌としたプレイ、そしてRichard EvansとClaus Ogermanのアレンジが燦然と輝く名盤です。

What the World Needs Now: Stan Getz Plays Burt Bacharach and Hal David

Stanley Turrentineの68年作品「The Look of Love」は2曲だけですがBacharachナンバーを取り上げています。

他にもThe Beatles等のポップス・ナンバーをTurrentineの豪快にしてメローなテナーに存分に歌わせた、こちらはDuke Pearsonの都会的で小粋なアレンジ、オーケストレーションが光るアルバムです。

ともすると耳に心地よいだけのBGM演奏に陥りがちな作風が、Turrentineの益荒雄振りにより別次元にまで高められています。

The Look of Love / Stanley Turrentine

60年代後半からこれらの作品の様に、大編成を従えて耳に心地よいメロディを朗々とプレイする演奏スタイルが流行し始めました。枚挙には遑がありませんが、個人的な好みで2作ほど上げたいと思います。

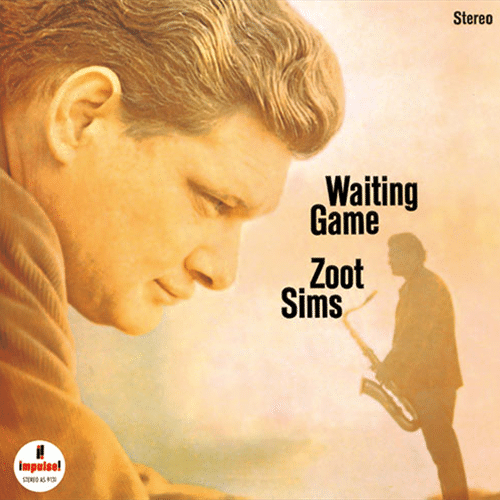

66年11月録音Zoot Simsのリーダー作「Waiting Game」はGary McFarlandの洒脱なアレンジによる、ストリングスを中心としたオーケストレーションが、Zootのスタンダード奏を華やかにバックアップしています。

Waiting Game / Zoot Sims

68年Oscar Peterson Quartetの作品「Motions and Emotions」ではBacharachナンバーとしてThis Guy’s in Love with You、他にSunnyやThe BeatlesナンバーからYesterday, Elenor Rigby等を取り上げ、Claus Ogermanの崇高なオーケストレーション・サウンドと、Petersonの軽妙な演奏がバランス良くブレンドされています。

Motions and Emotions / Oscar Peterson

様々な色合いに輝く宝石の如きBacharachナンバー、あまりにも名曲の数々ゆえ、いずれを選曲するかが問題です。本作のセレクションも妥当であると思いますが、以下は個人的にMcCoyのプレイで聴いてみたかったナンバーです。

Raindrops Keep Fallin’ on My Head, This Guy’s in Love with You, Walk on by, The April Fools, Do You Know the Way to San Jose?, I Say a Little Prayer, Wives and Lovers…

McCoy Tyner

本作で素晴らしいアレンジを提供しているJohn Claytonはベース奏者でもあり、2歳年下の弟でアルトサックス奏者Jeff、そして息子Geraldがピアニストを務め、The Clayton Brothersとして8枚のリーダー作を発表しています。

またドラマーJeff Hamiltonとタッグを組んだビッグバンドThe Clayton-Hamilton Jazz Orchestra(CHJO)での活躍も目覚ましく、10作以上のアルバムを送り出しています。

John Clayton

これだけ聴き応えがあり、バラエティさ、かつ雄大なシンフォニー・オーケストラ・アレンジ、サックス・アンサンブルをベーシストが書き上げ、指揮した事に驚きを感じますが、ひとえにCHJOで培われたアレンジ能力からでしょう、85年に結成し30年以上に渡りビッグバンドを主催し続けるパワーにも裏付けされています。

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

本作参加メンバーはMcCoyのピアノの他、ベーシストはChristian McBride、ドラマーにLewis Nash、ビッグバンドやシンフォニー・オーケストラのメンバー記述は一切ありません。

ただMcCoy自身のライナーノートに"John had brought excellent people from California"とあるので、活動の本拠地が同地であるCHJOのメンバー参加を意味していると思います。

同じく"Jill del Abate had band-picked top caliber New York musicians"との記載はシンフォニー・オーケストラに関し、歌手にしてミュージシャン・マネージメントも行うJill del Abateが、New Yorkトップクラスのスタジオ・ミュージシャンのブッキング手配を行った事を述べているのでしょう。

McCoy独自のコードワーク、4thインターバル、ピアノタッチ、一方Bacharachの複雑なコード進行を内包しつつ、崇高なまでに美的センスを湛えたナンバー群、あまりにも存在感が強く超個性的なこの二者をミックスさせる、貼り合わせる、融合させる役割をClaytonのアレンジが成し得ていて、加えるに有り得ないほどの化学的反応まで引き出しています。

下手をすれば水と油になりかねない両者、McCoyに好きなように演奏させるのを主眼に置き、Claytonが自己の叡智を集結させて(バラエティさがハンパありません!)Bacharachの楽曲を膨らませ、再構築し、ピアノプレイとのブレンド感を完璧にしているのはアレンジャーと言うよりも、もう一人の共演者の如きです。

ベーシストは文字通り縁の下の力持ち、CHJOでのベースプレイやビッグバンドと言う大所帯を組織して行く技量にも長けている彼は、周囲からも熱い信頼を寄せられる人物、ナイスガイに違いありません。

それでは演奏内容について触れて行きましょう。

1曲目(They Long to Be) Close to You、早速ストリングスによる重厚で広がりのあるサウンドが迎えてくれます。ドラムの呼び込みフレーズからピアノトリオがイントロを6/8拍子でプレイ、次第にストリングスが覆いかぶさるようにアンサンブルを聴かせ始めます。

一瞬のブレークの後、アウフタクトからメロディが始まります。いや、何と甘美な、心地良いメロディでしょう!McCoyが長く音符を伸ばす際にトレモロ奏法を用いているのが新鮮です!テーマ繰り返し時からアンサンブル、ピアノのフィルインが入り、サビではスイングにリズムが変わります。ベース、ドラムの二人はお手のもののグルーブを聴かせます。再び主題に戻りますが、その直前のベルトーン・ライクなアレンジにClaytonの繊細なセンスを感じます。

「Go ahead, McCoy!」というメンバーの声が聴こえてきそうな勢いでそのままソロに突入、強力な左手のプレイがMcBrideのベースと確実にぶつかっていますが、それで良いのです!McCoyが雇うベーシストは、歴代彼の左手のプレイを極力邪魔しないタイプの奏者でした。これだけゴージャスに、しかもカラフルなサウンドが鳴り響いていれば低音が不足気味に聴こえてしまいますから!

曲はClose to Youのはずですが全く違和感なくMcCoy World全開です!Nashの堅実でスインギーなドラミングとのコンビネーションも格別です!

時々男性の低い声が聴こえますが、これはMcCoyが発していますね!Keith Jarretteのようにのべつ幕なしではなく、感極まった声で雄々しさを感じますが、演奏中に声を出しながらピアノを弾くとは知りませんでした。

次第にアンサンブルが鳴り始め、主役はシンフォニー・オーケストラとなります。リタルダンドし、厳かにクラシカルなテイストを湛えたルバートのメロディ奏の後はドラムのロールに導かれ、McCoy再登場、ピアノソロがしばし続いた後、アウフタクトの断片を用いてラストテーマ状態へ、どこを切ってもMcCoyフレーズから成るソロとストリングスが絡みつつ、Fade Outです。

Lewis Nash

本作のタイトルは2曲目What the World Needs Now Is Loveに由来しています。ここでは前奏部分が後の展開を暗示するが如く、厳かに気品を保ちつつ演奏されます。

ピアノが訥々と語るように、シンプルにメロディを弾き始め、アンサンブルと対比しながら曲が進行して行きます。アレンジの采配による弦楽器、ウッドウインドとの絡み具合が見事ですね!その後バックでのMcBrideのベースの活躍ぶりは流石です。

曲のコード進行に概ね基づきソロが開始されます。プレイが盛り上がりながら、McCoyの声がだんだんと大きくなりますが、入魂ぶりが明瞭ですね、分かり易い方です(笑)。

カットアウトされたかの様にソロが終了し、オーケストレーションがクッションとなり、ラストテーマへ。始めと比べかなりテンポを早めていますが、ごく自然なアッチェルと感じました。

次第に収束へと向かいますが、シンプルなメロディのナンバーをこれだけ聴かせられるのは、McCoyとClaytonのコンビネーションならではです。

Christian McBride

3曲目You’ll Never Get to Heaven (If You Break My Heart)ではいきなりアクティブな、4拍目裏のシンコペーションを活かしつリズムセクションが活躍するイントロから始まり、Nashのソロを短くフィーチャーしています。

ストリングスに続きサックスアンサンブルが登場し、普通のシンフォニー・オーケストラではない事を宣言しています。オーケストラにはサックス・セクションは存在しませんから。

その後のMcCoyオンステージ、次第にサックスによるバックリフが加わり音量も増して行きます。

ピアノによるテーマ奏ではMcCoyがメロディを気持ちよさそうにハミングしています!さぞかし楽しいのでしょう!ピアノソロはテーマの雰囲気を踏襲しつつ、しかし自己の語り口をこれでもかと、聴かせます。

次第に物陰に隠れていたかの様に身を潜めていた(笑)、サックス隊のバックグラウンドが鳴り始め、クレッシェンドし、ピアノソロを鼓舞しています。

ブレークと共にピックアップ・アンサンブルが鳴り響きます。ジャジーなカラーを存分に表現しつつダイナミクスが半端ない、うねる様に、ねぶるが如くベース、ドラムと絡み合い、ブラスセクションも加わりビッグバンドの完成形を従え(間違いなくCHJOの演奏でしょう!)、グッと音量を抑えてから再びピアノソロへと展開します。

ビッグバンドのアンサンブルに十分対抗しうる迫力あるピアノソロはMcCoyならではのもの!ストリングスも付加されゴージャスさが倍増しながらテーマのサビへ、McCoy先ほどよりも声が大きくなった様です!

エンディングはひたすら小粋に、スイングジャズのテイストにてFine、終始感を得るべく演奏されるアンサンブルの豪華なこと!最後の最後まで聴き逃すことの出来ないアレンジの妙です!

McCoy Tyner

4曲目The Windows of the World、不安感を煽るかの様な緊張感に満ちたストリングスのサウンド塊からゆったりとしたボレロのリズムが現れます。

ピアノのコードワーク、木管楽器のアンサンブル、遠くから聴こえるクラベスの音、本作は各楽器の配置、音像、臨場感等の録音バランスも音楽的です。

ピアノが奏でるメロディの合間に入るストリングスやハープ、木管楽器のハーモニーの豊かさや音量のダイナミクス、実に緻密に練られています。

McCoy Tyner

5曲目One Less Bell to Answerはピアノソロから始まります。こんなにも美しい音色でピアノが弾けたらさぞかし気持ちが良いでしょう!

木管アンサンブル、ストリングスが包み込み、徐にベースのランニングから意外なインテンポへと繋がります。アレンジ担当Claytonが惜しみなく音楽的アイデアを投入した感が伺えます。シンフォニーのアンサンブルが優しく鳴り響き、基本メロディをピアノが奏でますが、対旋律、オブリガード、コントラバスのアルコに一瞬メロディを担当させたりと、様々な工夫がなされてメロディを浮かび上がらせているのは、楽曲に対する慈愛と受け止めています。

何と美しいテイクでしょうか。かつてのボスであったColtraneもこの演奏を聴いたらさぞかし喜んだ事でしょう、もちろんMcCoyの成長ぶりと言う観点です。

McCoy Tyner & John Coltrane

6曲目A House Is Not a Home、個人的にこの曲が大好きです。美と哀愁と崇高さ、これらの絶妙なバランスに何とも言えずグッと来てしまいます!

タイトルも意味深で、直訳「家は家庭にあらず」では、不仲な夫婦の住む家を意味しているかの如きですが(汗)、むしろ「貴方が居ないとこの家はただの家、我が家じゃない」のような意味合いで、失恋の唄でしょう。

Dionne WarwickやLuther Vandrossの歌唱も素晴らしいですが、本演奏も匹敵しうるクオリティだと思います。

ここではメロディをシンプルに演奏した事で、曲の持ち味を寧ろ明確に表出しています。ソロは60年代のバラード奏がそうであった様に、倍テンポのグルーブを感じさせますが、曲想に相応しくないと判断したのでしょう、ムードが変わるのをグッと抑えています。McBrideが縦横無尽にサポートし、Nashのブラシワークにもセンスを感じます。

シンプルであった分、ラストテーマのシンフォニー・オーケストラの活躍が際立ちます。

McCoy Tyner

7曲目(There’s) Always Something There to Remind Me、冒頭ではこれぞ交響曲と思しき勇壮なイントロが演奏され、その後ピアノトリオでストレートにテーマが奏でられます。

挿入されるアンサンブルはイントロのムードを踏襲し統一感を感じさせます。

それにしてもMcCoyの声の大きな事!ここでは声量が気持ちの入り方のバロメーターです(笑)!

前作「Infinity」でのレギュラートリオのメンバー、Avery Sharpe, Aaron Scottたちも優れたプレーヤーですが、本作のようにスタジオミュージシャン的に臨機応変にカラーリングをこなすことは難しかったでしょう。McBride, Nashの職人芸的演奏があってこそです。ピアノソロ後に聴かれるドラムソロがその事を物語っています。ラストではイントロの交響曲がバージョンアップし、アウトロとして付加されています。

Lewis Nash

8曲目AlfieはBacharachが書いたバラードの中でも最高峰のナンバーです。独自なメロディラインと転調、意外性のある旋律の展開はThe BeatlesのYesterdayの上昇するメロディ部分に通じるものを感じます。それでいてしっかりと地に根ざしたオーソドックスさも内包する、曲としての完成度が別次元に位置する数少ない曲の様に思います。

Bacharach曲集を企画してこのナンバーを除外しようものなら、アルバムの売れ行きが半減するのではないでしょうか(笑)。

多くのリスナーに愛されているこのナンバーを、McCoyはメロディの一音一音をまるで噛み締めるかのように、愛でながらリリカルに演奏しています。これだけストレートに、メロディフェイクもなくピアノを弾くのはそれだけこの曲が特別な存在であることの証でしょう。

LiPumaやClaytonは今回BacharachナンバーをMcCoyに弾かせるに当たり、この曲だけは本当にシンプルに、アンサンブルも必要最小限に絞り、彼のピアノタッチだけで演奏する事を念頭に置いていたように思います。

素材の持つ素晴らしさゆえ他の味付けは不用ですから。

Burt Bacharach, Tommy LiPuma, McCoy Tyner

9曲目The Look of Loveも名曲中の名曲です。本作収録のナンバーは基本的にオリジナルなコード進行を尊重していましたが、テーマでは幾つかのリハーモナイズが施され、趣の違ったテイストを聴かせます。

冒頭いきなりのフォルテシモはオーディエンスの気を引くに相応しく、実はシンフォニーに良くある手法のひとつです。アレンジングのアイデアが泉の如く湧き出るClayton、ここでも眩いばかりにアンサンブルを伴った数々のメロディ・フラグメントが提示され、引き続きドラムがEven 8thのリズムを叩き始めます。

いかにもMcCoyらしいピアノのイントロが始まり、そのままテーマ奏へ。この曲も同様に美しさが堪らないメロディです。対比としてフルートにもメロディを担当させることで、ピアノの音色の異なる色合いをアピールさせています。

ソロ中お分かりのようにMcCoyの声が凄いですが、彼の書くオリジナルにも美しいメロディが多く、この曲は恐らく自身もかなりのお気に入りで、好みに合致したのでしょう、音楽に猛烈にのめり込んでいるのが伝わります。

Nash, McBrideのサポートも全く相応しく、McCoyワールドが盛り上がり切ったところで冒頭のモチーフを再利用し突然にシンフォニー開始、それにしてもここでのClaytonのライティングは本当に素晴らしい!ジャズ的なラインやメロディも交えた壮絶なアンサンブルは難易度が超高く、さぞかし演奏者泣かせだった事でしょう(笑)。

オーバーダビングなしの一発録音の様に自分には感じるのですが、であれば演奏者の力量にも神がかったポテンシャルを痛感します!コンダクティングのClaytonもさぞかし大変だったでしょう!

シンコペーションを伴ったアンサンブルから、全くナチュラルにMcCoyのソロに戻りますが、手に汗握る瞬間でした!暫し後ラストテーマに繋がり、エンディングにもこれでもか、とモチーフを投入するClaytonの鬼才ぶりに再び惚れぼれしました!凝りまくりのアレンジを施したこの曲、クロージングに相応しい演奏に仕上がりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?