Tom Lellis / Double Entendre

今回はボーカリストTom Lellisの作品「Double Entendre」を取り上げてみましょう。素晴らしいリズムセクションを得てスリリングな演奏を繰り広げています。

Recorded in New York City, June 15-16, 1989

Produced by Tom Lellis Executive Producer: Mugen Music Label: Beamtide/ Someday, Japan

vo, p)Tom Lellis b)Eddie Gomez ds)Jack DeJohnette p)Allen Farnham(on 2, 4 DX7 5, 10 )

1)Tell Me a Bedtime Story 2)Invitation 3)L.A. Nights 4)Show Me 5)Never Had a Love(Like This Before) 6)What Was 7)E. R. A. 8)Eerie Autumn 9)I Have Dreamed 10)Aitchison, Topeka & the Santa Fe

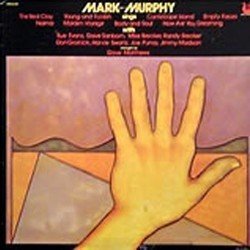

ボーカルTom Lellis、ベーシストにEddie Gomez、ドラマーにJack DeJohnette、ピアノはLellisとAllen Farnhamが曲によって弾き分けています。Lellisのボーカルをフィーチャーしたアルバムですが、リズムセクションの巧みなサポートも聴きどころで、3者高密度のインタープレイを繰り広げています。特にDeJohnnetteがこういったボーカル・セッションに参加するのは極めて珍しく、期待に違わぬ素晴らしい演奏を聴かせています。更にはHerbie Hancockの Tell Me a Bedtime Story、Chick CoreaのWhat Was、スタンダード・ナンバーですがボーカルで演奏されるのはあまり機会のないInvitation等、意欲的な選曲も魅力です。男性ボーカルは大きく2つに分けられますが、Frank SinatraやTony Bennettに代表されるストレートにスタンダード・ナンバーを歌唱するタイプ、そして本作Lellisのようにインストルメント奏者の如く歌い上げるスタイル。同じ男性ボーカリストのMark Murphyも後者のタイプ、そしてメンバーの人選や選曲にも同傾向の音楽的嗜好を感じます。彼の75年代表作「Mark Murphy Sings」にそれが顕著に表れているのでご紹介しましょう。ホーンセクションにRandy, Michael Brecker, David Sanborn、キーボードにDon Grolnick、ベースHarvie Swartz等を迎え、On the Red Clay(Freddie Hubbard), Naima(John Coltrane), Maiden Voyage(Herbie Hancock), Cantaloupe Island(同)といったジャズメンのオリジナルを取り上げ、熱唱しています。

リーダーTom Lellisは1946年4月8日Cleveland生まれ、10代からボーカリストとして地元を中心に活動を開始し、Las Vegasや米国中西部をツアーし73年New Yorkに進出、この頃にGomez, DeJohnetteと出会い、81年初リーダー作「And in This Corner」を本作と同じメンバーを中心に録音しました。本作タイトルの「Double Entendre」(二重の〜特に一方はきわどい)は前作とメンバーが同じ、ボーカルやキーボードの多重録音を行った、作詞作曲家、ボーカリスト、プロデューサーを兼ねていることから名付けられました。

ここでLellisが行っているジャズメン作の楽曲に歌詞を付けて歌う、またここでは行なわれていませんが、発展形としてのアドリブに歌詞をあてはめて歌う奏法、スタイルのことをvocaleseと呼びます。前述のMark Murphyを始めとしてこの演奏の先駆け的な存在のBabs Gonzales、Eddie Jefferson、Bob Dorough、Bobby McFerrin、Kurt Elling、ボーカルグループLambert, Hendricks, & Ross、New York VoicesそしてThe Manhattan Transferらの名前を挙げる事が出来ます。

「And in This Corner」

この作品でもKeith JarrettのLucky SouthernやWayne ShorterのE.S.P.、CoreaのTimes Lie等、ジャズメンのオリジナルに歌詞が付けられvocaleseされています。

ピアニストAllen Farnhamは親日家として知られている61年Boston生まれの作編曲、教育者でもあります。僕も何度か演奏を共にしましたがピアノプレイもさることながら、スタンダード・ナンバーの都会的で知的なアレンジに感心した覚えがあります。Concord Jazz Festivalのオーガナイザーも長く務めています。

それでは収録曲について触れて行きましょう。1曲目Tell Me a Bedtime Story、 Hancock69年の作品「Fat Albert Rotunda」に収録されている名曲です。HancockのFender Rhodes、Johnny Colesのトランペット、Joe Hendersonのアルト・フルート(!)、Garnet Brownのトロンボーンがメロディを分かち合い、更に重厚なアンサンブルを聴かせています。メロディのシンコペーションがユニークな難曲、駆け出しの頃に演奏して手こずった覚えがあります。

ここではオリジナルに聴かれるイントロは用いられず、自由な雰囲気でルパート状態、Lellisの歌のピックアップからインテンポになり曲が始まります。オリジナルの漂うような雰囲気を一新したストロングな曲想、Lellisの声質、歌い方に見事に合致しています!アドリブソロはなくテーマを2コーラス演奏してコーダを延々と繰り返しFineとなりますが、曲に対するカラーリングが全編実に素晴らしいDeJohnetteのドラミング!シンコペーションの際のフィルイン、タイム感、シンバル、ドラムセットの音色、全てに申し分ないプレイです!Gomezのベースワークもウネウネとグルーブし、随所に遊び心、チャレンジ精神が満載されています。2曲目はInvitation、ドラムとベースが繰り出す緻密にしてリラックスしたグルーブ感が心地よい8分の6拍子のリズム、ピアノの左手がモーダルなサウンドを提示しLellisのボーカルが始まります。しかしこれはどう聴いてもインストルメントによる演奏、たまたまボーカルがメロディを担当していますが、器楽によるテクニカルな演奏のレベル、ボーカルの持つスイートさ、ムーディな要素を排除したハードボイルドな歌唱、バックを務めるミュージシャンも100%承知の上でのサポートに徹しています。Lellisにはこのリズムセクションが発するエネルギーが相応しいのです。Gomezのon topなビート、DeJohnetteのタイトさ、理想のグルーヴ感です!

ピアノソロはFarnham、端正なピアノタッチ、コードワーク、タイム感、McCoy Tynerのテイストが根底にありますが素晴らしい演奏を聴かせています。その後ベースとドラムの8バースになりますが、何という濃密なやり取りでしょうか!テクニカルにしてスポンテイニアス、Gomezの個性的なソロはどこを切ってもGomez印の金太郎飴状態、DeJohnetteのスネアのフレージングは天から降りて来るインスピレーションを憑依する受け手としての恐山のイタコ状態、ため息が出るほどに素晴らしいです!

3曲目LellisのオリジナルL.A. Nights、多重録音による本人のバックコーラスが効果的な文字通り西海岸のフュージョン・タッチのナンバーです。DeJohnetteのシンプルで的確なサポート、またGomezの音の立ち上がりの早いベースプレイはエレクトリック・ベースと何ら遜色ありません。スムースジャズの第一人者David Benoitの音楽はL.A.スタイル・フュージョンと呼ばれていますが、まさしくこのサウンドです。

4曲目はShow Me、こちらも多重録音によりボーカルをオーバーダビングしていますが、デュエットのようなスタイルです。ピアノソロは再びFarnham、明晰なタッチが軽快なワルツに合致しています。ピアノソロに被るようにデュエットが再登場、そしてこちらを煽るようにDeJohnetteのドラミングが炸裂しています!

5曲目LellisのオリジナルNever Had a Love(Like This Before)は、Farnhamが演奏するシンセサイザーの多重録音を駆使したナンバー。YAMAHAのDX7が使われていますが懐かしい音色、響きです。80~90年代流行りましたからね。でも今となってはコーニーさを感じてしまいます。叙情的、ドラマチックなナンバーです。

6曲目は本作の白眉の演奏CoreaのWhat Was、こちらはボーカルの多重録音を駆使しています。DeJohnetteのフリーソロから始まりますが、冒頭のボーカルのハーモニーが男性の声の低音域を強調しているので、読経のように感じてしまいます(爆)。それにしてもこのアレンジのアイデアはvocalese史上特記されても良いクオリティ、そして仕上がりだと思います。Gomezの素晴らしいソロがフィーチャーされますが、Coreaのオリジナル演奏ではMiroslav Vitousの歴史的名演奏が光ります。余談ですが先月(19年3月)25年ぶりの来日を果たしたVitous、ベーシストは勿論の事、他の楽器のミュージシャンが大勢彼の演奏を聴きに行ったそうです。「Now He Sings, Now He Sobs」での演奏の存在感故だと思います。ベースソロ後ボーカルがフィーチャーされ、ラストテーマでは再び読経が聴こえます(笑)。

7曲目LellisのオリジナルE. R. A.、ミディアム・スイングの佳曲です。ピアノはLellis本人が弾いており、ソロこそありませんが的確なアンサンブルを聴かせています。DeJohnette、Gomezと一緒に演奏すれば自ずと方向性が定まるのでしょう。歌とピアノの複雑なメロディのユニゾンは同時録音か微妙なところですが、ボーカル絶好調、声が良く出るに連れてバッキングの音使いも激しさを増しています。

8曲目LellisのオリジナルEerie Autumn、ライナーにもありますがBartok, Stravinskyからのハーモニーの影響が認められ、かなり内省的なサウンドが聴かれます。

9曲目はRichard Rodgers/Oscar HammersteinのI Have Dreamed、いかにもミュージカルに用いられる雰囲気のナンバー、後半声を張ってアリアのようにも歌唱しています。Lellis自身のピアノソロも聴かれます。

10曲目アルバム最後を飾るのはAtchison, Topeka & The Santa Fe、ハッピーなテイストのシャッフル・ナンバー。こちらでもFarnhamの演奏するDX7が聴かれ、効果的に用いられています。そういえばDeJohnetteのシャッフル・ビートはあまり聴いたことがありませんが、彼はどんなリズムを演奏しようが常に音楽的でクリエイティブ、更にプラスワンが聴こえます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?