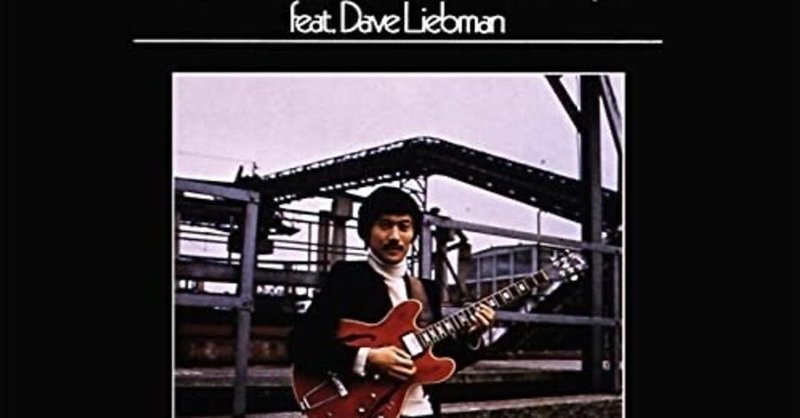

Nature’s Revenge / Ryo Kawasaki Group

今回はギタリストRyo Kawasakiの78年録音リーダー作「Nature’s Revenge」を取り上げてみましょう。

Recorded at Tonstudio Zuckerfabrik, Stuttgart, Germany, February/March 1978

Engineer: Gibbs Platen

Producer: Joachim-Ernst Berendt

Label: MPS

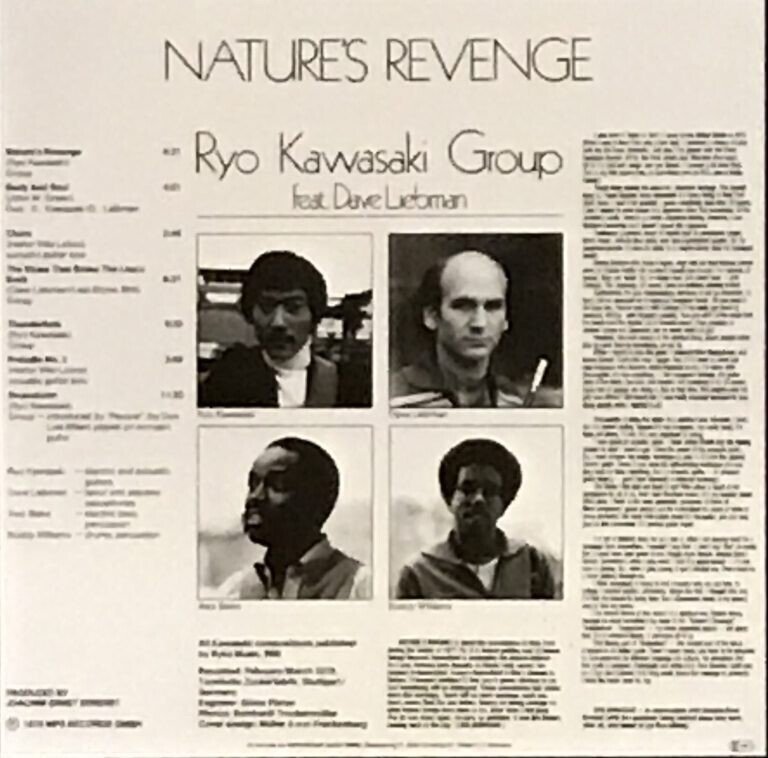

g)Ryo Kawasaki ts,ss)David Liebman b)Alex Blake ds)Buddy Williams 1)Nature’s Revenge 2)Body and Soul 3)Choro 4)The Straw That Broke the Lion’s Back 5)Thunderfunk 6)Prelude No. 2 7)Snowstorm

ユニークな構成の作品です。ギタリストRyo Kawasaki GroupはDavid Liebmanのテナー、ソプラノサックスをフィーチャーし、エレクトリック、アコースティック・ベースAlex Blake、ドラムBuddy Williamsらのメンバーを擁したカルテットで、ほかギターとテナーのデュオ、アコースティック・ギターのソロ演奏を収録しています。 時代を反映したフュージョン・テイストのオリジナル・ナンバーやLiebmanの美しくドラマチックなオリジナルをカルテットで、ジャズバラードの定番にしてテナーサックスの魅力を最大限に引き出せる名曲Body and Soulをデュオでプレイし、これらの曲間にBrazil出身の大作曲家Heitor Villa-Lobosのクラシック・ナンバーを2曲アコースティック・ギターで独奏しています、ジャズチューンの中にクラシックのソロギター、一見節操のない選曲・構成のようですが、アルバム全体を通して鑑賞してみるとこれが殆ど違和感を感じず、むしろ濃い目のバンド演奏(笑)の良いクッション的役割を果たしています。

この当時Kawasakiはクラシックのギター演奏に力を入れ、よく独奏を重ねていたようです。クラシックギターの専門家、名だたる巨匠に比べればテクニカルな部分、音色、表現力の面で聴き劣りは否めませんが、多くのジャズピアニストが自己鍛練のためにクラシックを練習し、ピアノという楽器をコントロールするための確実な基礎を身に付けたのと同様に、彼も更なる高みを目指してアコースティックギターに集中し、クラシックの楽曲にチャレンジすることでジャズプレイに良いフィードバックを得られるよう、トライしていたのでしょう。本作ではこの時点での結実した演奏に触れる事ができます。

Kawasakiは47年2月東京生まれ。外交官を勤めた父親、海外生活を経験した国際派の母親との間に生まれ、ジャズミュージシャンとして日本で多忙を極めたのち73年にNew Yorkに活動拠点を移します。ほどなく米国ジャズシーンで認められGil Evansの名作 74年「Plays the Music of Jimi Hendrix」76年「There Comes a Time」、Elvin Jonesとは77年「The Main Force」「Time Capsule」、ほかJoanne Brackeenとは78年「Aft」「Trinkets and Things」で演奏します。

米国では他国籍者の場合、音楽活動を行うにはグリーンカード(永住権、労働許可証)所有が不可欠ですが取得に際して厳しい制限が課されています。彼の場合まずGil Evansのバンドに正式に加入するにあたり、Gilがスポンサー(保証人)になり尽力し、73年10月頃から書類上のやり取りを行いました。ところがNew YorkのMusician’s Unionがこれに反対し「米国に良いギタリストが存在するのになぜ日本人を採用するのか」とクレームをつけました。Kawasakiの力量や人間性を認めていたGilは「メンバーは自分に必要なサウンドや人物で決めるのであって、国境は関係ない」としてUnionも承諾し74年半ば以前に取得出来たそうです。大岡裁きですね。

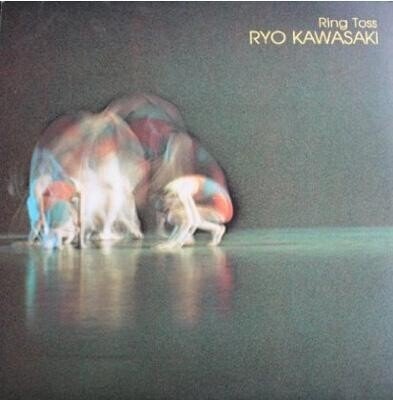

本作のレコーディングのきっかけは76年から77年にかけての長期にわたるElvinとのツアーの際、欧州各都市のクラブやジャズ・フェスティヴァルなどに出演し、それらが当地のレーベルやブッキング・エージェントたちの目に留まり、彼らからのオファーが来たそうです。 その中のひとつが独MPSのプロデューサーJoachim-Ernst Berendtのアルバム制作依頼でした。それはかなり具体的なもので、予算と録音日程、その直後に録音メンバーによる2週間以上にわたる独語圏内(ドイツ、オーストリア、スイス)の各都市を回るツアー、「音楽内容やメンバーのチョイスはご随意に」といった依頼で、New Yorkで活動していた自身のライヴ・グループからAlex Blake, Buddy Williams、そしてElvinのバンドで共演を重ねたDavid Liebmanに白羽の矢を立て、メンバーが決まりました。ドイツ人は物事に対してはっきりとした考えを持ち行動する国民性なので、当初から仕事がやり易かった事でしょう。本作の特徴であるアコースティックギターの使用は77年録音の前作に該当する「Ring Toss」で既に行われています(クラシック音楽は未演奏)。因みにBlake, Williamsのリズム隊も既に起用されています。

実は彼の10歳ほど年上の従兄弟がクラシックギターの名手(プロではなかったそうです)で、Kawasakiも幼い頃からこの楽器に魅せられ、いつかは弾けるようになりたかったそうです。Elvinの長期間に渡るツアーの際、プレイしている以外は時間があったので持参したアコースティックギターを練習し、更にはElvinもクラシックギターが大好きだったのでライブでセット毎に数分間ソロ演奏を披露する機会を与えて貰ったそうで、これは得難いチャンスでした!そういえばElvin自身もアルバムでギタープレイを披露しています。67年録音「Heavy Sounds」収録のその名もElvin’s Guitar Blues、アコースティックギターをイントロでご愛嬌程度に、でも気持ち良さそうにつま弾いていますが、ドラムを叩く時のような例の声は聴こえません(笑)。

こういった背景があり、彼はBach, Tarrega, 本作のVilla-Lobos, そしてRodrigo, Ravel, Debussy, Stravinskyらの名曲を人前で演奏したり作品として収録できる程度まで習得しました。アコースティックギターによるクラシック演奏にはごく自然な流れが存在したのです。

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目Kawasakiのオリジナルにして表題曲Nature’s Revenge、当時(現在もそうですが)世界的な異常気象により地球温暖化、洪水、巨大ハリケーン、海水位の上昇が問題となり、これらは地球を弄んだ人類に対する自然の復讐であり、警鐘を鳴らすべく書かれたナンバーと言うことです。

アップテンポのサンバ、しかしタイトルが持つ重厚感は感じさせない軽快なリズム、メロディで、随所に聴かれるキメやアンサンブルは当時のフュージョン、クロスオーバーを彷彿とさせます。

Williamsのテクニカルで軽快なドラミングが曲調に相応しいカラーリングを施します。バスドラムと皮もののバランスがよく取れているドラマーです。 全編に渡りギターのバッキングがオーバーダビングされ、2拍3連のパターンを基本に次第に発展していきます。 テーマのメロディ部とは別に巧みなベースソロ、アコースティック・ギターとソプラノのトレードのセクションを有し、その後スパニッシュモードによるメロディ・パートがあります。この部分の延長線上でソプラノサックスのソロがスタートしますが、しかしLiebman、これは猛烈なイメージの演奏です!ミステリアスな雰囲気で音量を抑えた序章から、次第に様々なモチーフや細かいセンテンス、アウトするラインを巧みに用い、起承転結を持たせながらストーリーをエグく構築して行くプレイは圧倒的です!場を活性化するべくドラムがソプラノソロに呼応しますが、Liebmanがここではいつになくon topでプレイしています。スピード感と言う次元より、むしろ前のめりなグルーヴを感じさせるので、せっつかれたようにも、また何かに追われているかのようにも聴こえます。実はこのLiebmanのソロ自体がNature’s Revengeを表現しているのかも知れませんね。

まさにほど良きところでギターによるメロディがバックリフ状態で演奏され、最後はソプラノもユニゾンでプレイしギターソロへと続きます。ディストーションを施したトーン、ロックフレーバー満載のラインの連続でバンド一丸となってバーニング!その後ラストテーマへ、ここでも再びアコギとソプラノのバトルが聴かれますが、ハードな構成の曲中、幾山も超え、やっとラストテーマに辿り着いた安堵感すら感じさせる余裕のトレード、そしてFineです。

2曲目はギターとテナーのDuoによるBody and Soul、印象的なコードワークから始まるギターソロには旋律を感じさせるラインが用いられ、テーマの前半AAを演奏、そして同様にメロディ・フェイク的なテナー奏、この時点で素晴らしい音色にノックアウトされます!サブトーン主体の付帯音に満ち満ちた、テナーの周囲をシュワーっという音の粒子によるスモークが焚かれたかのようなサウンド、Coleman Hawkinsに始まりStan Getz, Sonny Rollins, John ColtraneたちTenor Titanの名演に並び称されるクオリティの演奏です!テナーはテーマの後半BAをプレイ、再びギターがAA部でソロを取ります。Kawasakiお得意のフレーズの嵐、即断で彼の演奏と分かる勢いです!その合間を縫うように繰返しのAからテナーがオブリを入れ、その返答の如くギターの大変気持ちのこもったピアニシモでのフレージングがあり、サビのBから同様にテナーソロへ。ギターも同時進行でソロを取りますが、実にナイスなコラボレーション、合計2コーラスをありそうで無かったフォームで、そして緻密にして崇高な美学に貫かれたインタープレイを聴かせ、エンディングcadenzaでのスリリングのやり取りも絶妙で、間違いなくBody and Soulの名演奏の一つに挙げられるテイクに仕上がりました!

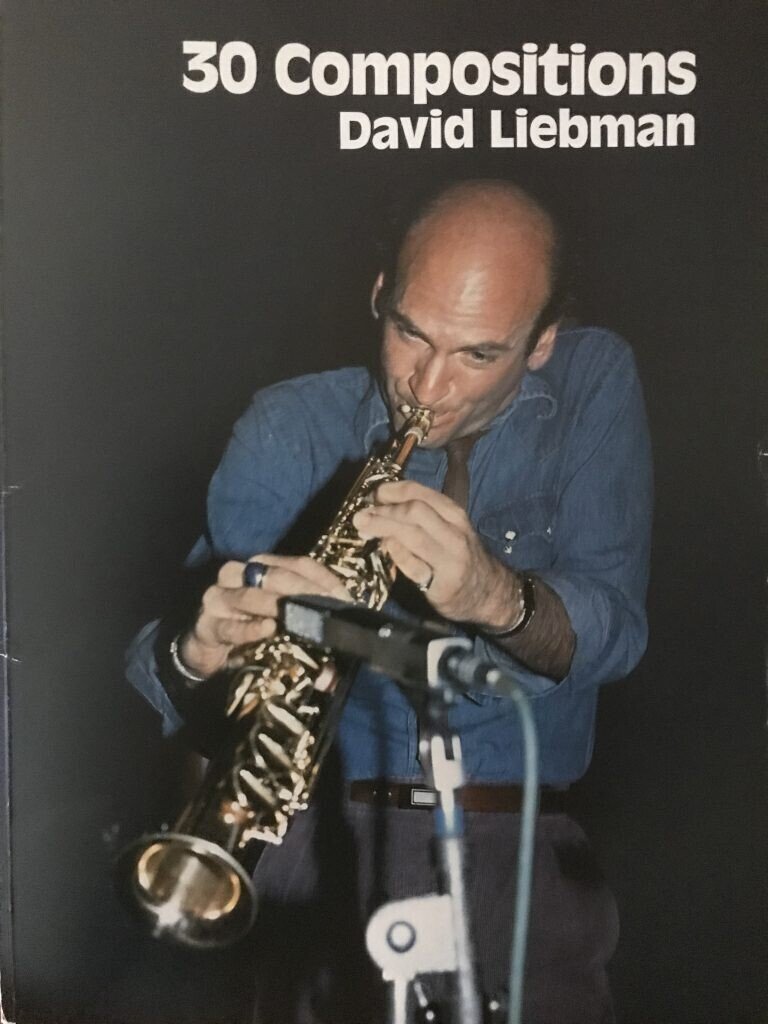

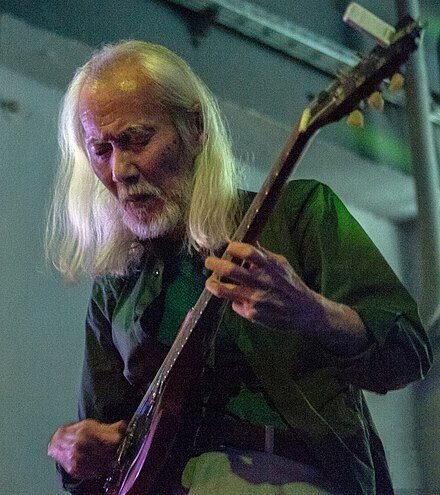

David Liebman

3曲目ChoroはVilla-Lobosの代表曲、アコースティックギターでクラシックを志す者なら必ず演奏するナンバーの1曲です。ChoroはBrazilのポピュラー音楽のスタイルの一つで、19世紀に既にRio de Janeiroで成立しました。ポルトガル語で「泣く」を意味する「chorar」から名付けられたと言われており、Choroを米国ではBrazilのJazzと例えられることがありますが、即興を重視した音楽としてはJazzよりも歴史が古いと言えます。 アコースティックギターを手にしてこの曲を練習する、人前で演奏する、ましてやこのテイクのように自分のリーダー作でプレイするに当たり、常に身の引き締まる思いを抱いた事でしょう。ジャズプレーヤーにとっては襟を正して演奏すべきナンバーです。

Heitor Villa- Lobos

4曲目LiebmanのオリジナルThe Straw That Broke the Lion’s Back、この曲にも作曲者自身のコメントがオリジナル曲集「30 Compositions」に記載されています。「had to do with an incident in my life, where something occured which finally caused me to take action, literally ≫the last straw≪. The melody is straight-forword with common changes and intended to have lyrics. The second section was grafted from another song and puts the melody in the bass. The feel is eighth note and bossa-nova like.」

元はことわざ「It’s the last straw that breaks the camel’s back」、ギリギリのところまで重荷を背負ったラクダはその上わら1本でも積ませたら参ってしまう「たとえわずかでも限度を越せば、取り返しのつかない事になる」を捩ったタイトル、曲に歌詞を付ける予定だそうです。

テーマメロディを用いたリリカルなギターイントロから始まり、コードワークに導かれてインテンポ、Liebmanの逞しくも深いトーンを湛えたテナーが朗々とテーマを奏でます。 ギターのバッキング、フィルインが実にカラフルです!Blakeもコントラバスに持ち替え、よく伸びる深い音色でサポートはもとより、曲中のベースによるメロディラインを美しく演奏しています。 リズムはコメントにもあるようにボサノヴァがかった8ビート、コード進行は確かに良くあるもののように聴こえますが、何よりLiebmanのプレイが素晴らしく、リラックスした中に耽美的な表現が自然に散りばめられ、魅惑的な世界へと誘います。 彼独自のニュアンスは比較的too muchになりがちですが(代表的な演奏例としてSteve Swallow / Home)、ここではバランスを保ち聴き手に決して押し付ける事なく、王道を行くスタンスで表現されており、自分にとっては彼のソロの中で格別にフェイバリットな、ウタを感じさせる、何度聴いてもグッと来てしまうソロです!続くギターの演奏もLiebmanに刺激されイメージを膨らませた、曲想に合致したプレイを聴かせます。 その後のラストテーマは素晴らしいコンビネーションによるインタープレイを存分に重ねた成果でしょう、表現力が一段と増した成果を聴かせ、この曲の持つ魅力を十二分に発揮しています。

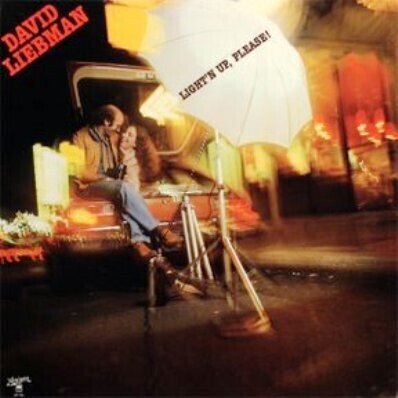

5曲目ThunderfunkはKawasakiのオリジナル、エレクトリックベースのスラップによるイントロからドラム、ギターのカッティング、オーヴァーダビングによるメロディが加わり、テナーとのキメ、そしてイケイケのチョーキング・ギターによるテーマ、サビで対比的にムードが変わる、いかにも70年代ライクなテナーによるライン等が提示されギターソロへ。Funk魂全開のプレイです! そういえばLiebmanのJames Brown, Van Morrisonバンドの重鎮テナー奏者Pee Wee Ellisとのコラボレーションで制作した76年録音のアルバム「Light’n Up, Please!」、こちらでもファンキーな、ホンカーライクなプレイを聴かせています。

Liebmanのここでのソロは7thコード#9thの響きをギタリストのように全面にプッシュしたプレイ、コンパクトにまとめラストテーマに繋がります。

6曲目Prelude No. 2、再びVilla- Lobosのナンバーを外連味なくアコースティックギターのソロで演奏しています。前曲のエグさを一掃するかのような(笑)アカデミックさ、心が洗われるようです。違和感なくすんなりと耳に入って来るのは演奏自体が限りなくピュアだからでしょう。

Ryo Kawasaki(2018年クロアチア)

7曲目Snowstormは大作です。曲冒頭にDon Luis Milanの名曲Pavaneをアコースティックギターソロで奏で(オーヴァーダビングだと思われます)、その後アップテンポでファンクのリズムが刻まれ、ベース、ギターと加わり、ソプラノによるテーマが提示されます。ギターのバッキング、ベース、ドラム、全員かなりのハイテンションでプレイしています!ギターソロが先発を務め、Blakeの縦横無尽なベースワークと実に良く絡み合っています。その後ソプラノによるテーマの後、世界が一新します。これは3拍子+3拍子+3拍子+2拍子という構成による11拍子、リズム隊の作り出す怪しげな世界を背景に、民族音楽のような旋律から成るメロディを経てLiebman存分に咆哮します。次第にサウンドはFade Outに向かい、Snowstorm=吹雪、まるで全てが雪に埋もれてしまい静寂の世界が訪れたかのようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?