A Night at the Village Vanguard / Sonny Rollins

今回はSonny Rollinsのリーダー作1957年11月ライブ録音「A Night at the Village Vanguard」を取り上げたいと思います。多作家にして名演奏、名作の宝庫RollinsのライブラリーでもBest5に入るであろう、トリオ編成による代表作です。

Recorded: November 3, 1957 at Village Vanguard, New York City Label: Blue Note BLP1581 Engineer: Rudy Van Gelder Producer: Alfred Lion

ts)Sonny Rollins b)Wilbur Ware, Donald Bailey(on afternoon set) ds)Elvin Jones, Pete La Roca(on afternoon set)

1)Old Devil Moon 2)Softly as in a Morning Sunrise 3)Striver’s Row 4)Sonnymoon for Two 5)A Night in Tunisia(afternoon set) 6)I Can’t Get Started

意外な事実ですが本演奏はRollinsにとって初リーダーライブ、そして初ライブレコーディングになります。51年録音初リーダー作「Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet」以降数々の名盤をリリースし続けたので、リーダーとしての活動をコンスタントに続けていたイメージがありますが、あに図らんや録音の都度にメンバーを配しし続け、パーマネントなメンバーでは演奏活動は行ってはいませんでした。同じテナーサックス奏者同志比較すると分かり易いですが、Michael Breckerも70年代初頭から膨大なスタジオワークとサイドマンのギグ、75年から兄RandyとのThe Brecker Brothers Bandでの大活躍で自身のリーダー作、レギュラーバンド活動を渇望され87年、38歳の時に遅咲きながら開始しました。Rollinsはこの時27歳、10代から第一線で活躍していたのである意味既にベテランの領域かも知れません。ふたりに共通するのは如何なるシチュエーションでも自身の音楽性を発揮出来る、でも自分が前面に出ることに特に頓着せず、いろいろなミュージシャンとの共演を楽しむ、そしてむしろリーダー活動での束縛を望まなかったと言う点です。でもMichaelの場合はすっかり観念して(笑)、徹底的にリーダー活動を展開しました。Rollinsはどうでしょうか、例えば彼の取り巻き連中はこのような事を言っていたのでは?「Sonny、自分のレギュラーバンドでの活動はいつから始めるんだい?あんなに沢山名盤をこしらえているのにバンドが無いなんてもったいないぜ。ここいらで本腰を据えて自分のバンドを持ったらどうかな?皆んなSonnyのバンドを聴きたがっているよ」のような要望だったように思います。でも実は本人フリーランス状態で気ままに様々なメンバーとの演奏活動、レコーディングを楽しんでいた風を感じます。Miles Davis, Max Roach, Clifford Brown, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Kenny Dorham, Abbey Lincolnたちツワモノの諸作品で、いずれもジャズ史に残る名演奏を残しており、全てがリーダーを喰ってしまいそうな勢いの表現の発露、しかし各リーダーはRollinsの演奏、人柄をこよなく愛していたので全く好きにやらせていました。自身のリーダー作での演奏も一回こっきりのメンバーとのハプニング、アバンチュール(?)を存分に楽しむ、特に55〜57年は彼の代表作リリースのラッシュ、リーダー活動を行わずとも一枚一枚異なったコンセプトのアルバムを作れるのは迸る才能が成せる技以外の何ものでもありませんが、諸作品には継続的な路線を示し、その上での発展性は感じられません。実はスタンスとしてサイドマン気質的なものが根底にあり、空を舞うペガサスの如く束縛を嫌い、一か所に落ち着かず、解放された状態でこそ自己を100%発揮できるプレーヤーなのではないかと推測しています。伝え聞いた話ですが、Rollinsは周囲に実に気をつかうタイプで、しかも頼まれたことを断る事が出来ない人柄だそうです。そのような人物がメンバーを率いて、強力にリーダーシップを取るのは至難の技、例えばMilesやCharles Mingusのように強権を発揮できるタイプのミュージシャンは生まれもってのリーダータイプですが。59年に自己を見つめ直すための一時的な引退に代表されるような、デリケートさを持ち合わせています。

「Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet」

満を持してのこのリーダーライブ、演奏は大成功をおさめましたが、このメンバーを起用してパーマネントに演奏を継続するには至らず、唯一afternoon setで共演したPete La Rocaとはその後2年間行動を共にすることになります。59年3月Stockholmでのラジオ放送を収録した「St Thomas Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959」でLa Rocaとの共演、そして50年代最後のRollinsの名演奏を堪能する事が出来ます。

「St Thomas Sonny Rollins Trio in Stockholm 1959」

もうひとつ、今回Village Vanguardとしても初めての実況録音の会場となりました。という事でお初が3連発ですね(笑)、以降多くのジャズメンにより数多くのライブアルバムがレコーディングされ、NYCジャズライブハウスのメッカという事でミュージシャンことごとく張り切り(笑)、いずれの内容も名盤のクオリティを聴かせますが、店の前を通る7th Avenueの地下鉄レール走行音がバラード演奏時に「効果音」として入ってしまうこともあります(笑)。

75年にアナログ盤2枚組で「More from the Vanguard 」と題して本作の未発表テイクを10曲収録したアルバムがリリースされました。Sonny Rollins Trioは当日afternoon setで5曲、evening setで15曲合計20曲を演奏しましたが、プロデューサーAlfred Lionはこのうちafternoon setの4曲を廃棄し、16曲の中から6曲を選んでアルバムにしました。20年近く倉庫で眠っていたこの未発表テイクの出現は青天の霹靂、大いに驚きましたが録音テープの保存状態が良くなかったのか、ミキシングの関係か音質に難があり、当時レコード盤で聴いていささか閉口した覚えがあります。ところが99年7月にレコーディング・エンジニアRudy Van Gelder自らリマスタリングしたCDが「A Night at the Village Vanguard vol. 1, vol. 2」として発表されました。録音したエンジニア本人による、世界遺産的名人芸の領域(爆)の音質改善作業で未発表のクオリティもかなり向上、Rollinsの軽妙で楽しげなMCテイクも追加、当夜の全貌がクリアーな形でリリースされました。

「More from the Vanguard」

「A Night at the Village Vanguard vol. 2」vol.1はオリジナルジャケットと同じ色合いです。

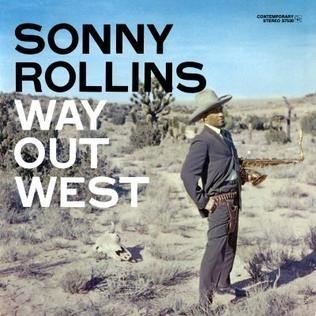

本作前後にもRollinsはテナートリオでレコーディングを行なっています。遡ること8ヶ月57年3月Los AngelesでRay Brown, Shelly Manneと「Way Out West」、3ヶ月後の58年2月NYCにて名盤「Brilliant Corners」のリズム隊でもあるOscar Pettiford, Max Roachと「Freedom Suite」、いずれも全く違ったコンセプトでの作品です。「Way Out West」は西海岸の名手二人とミディアムテンポのスタンダード・ナンバーやオリジナルを中心に、大らかさを全面に押し出し横綱相撲の如き貫禄のある演奏に徹しています。録音当日は参加ミュージシャン3人が多忙を極めてなかなか時間が取れず、夜中の3時にレコーディングが始まり朝の7時まで行われました。テンガロンハットを被り、ホルスターを腰に付け、カウボーイ姿に扮してテナーサックスを拳銃の代わりに携えたRollinsが、バイソン頭蓋骨のオブジェまで用意された白昼の荒野でポーズを決めるジャケット写真のイメージもあり(笑)、LAの明るい日差しを燦々と浴びた日中のセッションと勝手に考えていましたが、言われてみればSolitudeやThere Is No Greater Love, Way Out Westなどにいつになくレイジーな雰囲気が漂い、真夜中の様相を呈しているようにも聴こえます。「Freedom Suite」の方は1曲目レコードのA面全てを費やしたThe Freedom Suiteに代表されるコンセプト・アルバム、ストーリー性のある構成の佳曲が合わさった組曲に対し、トリオは実にタイトに、スリリングに演奏を展開しています。「Brilliant Corners録音の時は曲が難しくて難儀したし、OscarはMonkと随分やりあってレコーディング・ブースの中で弾いてる振りの嫌がらせまでして、そりゃビーク(首)にもなるけどさ、Maxとふたりのグルーヴは実に気持ち良かったなあ」とか何とか言いながらメンバーを決めたのでしょうね、きっと(笑)。B面のスタンダード・ナンバーの演奏も充実した内容の仕上がりです。

「Way Out West」

「Freedom Suite」

テナートリオにはコード楽器が存在しないのでそこをRollins流のハーモニー感に富んだフレーズ、ラインにより、鳴っていないはずのコードがあたかも流れ聴こえるようにプレイしています。それは必然でもありますが。そして卓越したリズム感によるグルーヴが演奏の精度にスピード感を加味し、全体のクオリティを高める効果を生んでいます。彼を軸としたリズムの構図は他のテナートリオにはない高次元なスイング感、タイム感を表現し、Rollinsはもはやリズムセクションの一員として機能しています。バックビート、裏拍、リズムのスイートスポットに対する音符の比類なきハマり具合、4小節、8小節の垣根を超えたフレージングの開始位置、終了場所。知る限り比較し得るテナートリオは「Elvin Jones Live at the Lighthouse」でのSteve Grossman, Gene Perla, Elvin Jonesのプレイだけでしょう。

「Elvin Jones Live at the Lighthouse」

Sonny Rollinsというテナーサックス奏者は、ジャズ表現に必要な音楽性、テクニック、オリジナリティ、音色、豪快さ、繊細さ、エンターテインメント性等の条件を全て十二分に持ち合わせています。それは他のプレーヤー誰も習得する事ができなかったジャズの歴史上最高位なレベルにまで至ると確信しています。押し付けがましくなく極々自然体でそれが独自のバランス感を伴い、モダンジャズを代表する演者として君臨しています。才能はもちろん持ち合わせていたでしょうし、努力は怠らなかったことでしょう、それらは不可欠ですが、50年代モダンジャズの黄金期を脇目も振らずスプリンターの如く邁進する事が出来たからこそ、Rollinsがあるに違いないと睨んでいます。時代や背景は大切な要素です。

それでは収録曲に触れて行きましょう。1曲目Rollinsの”Here we go”という掛け声に続きカウントが始まります。ラテンとスイングのリズムが交錯する、小節数や曲のフォームがイレギュラーなナンバーOld Devil Moon、メロディラインにも独特な魅力があります。Elvin, Wareとの共演は今回が初めて、何かとお初が多い作品ですが3人のリズムの相性は大変に良く、絶妙なコンビネーションを聴かせています!イントロではElvinがシンバルのカップを叩き、硬質な音を聴かせていますが、随所にこの人ならではのカラーリングを見出す事が出来ます。いつもの彼とは違うドラムやシンバルの音色は個性未確立の年代的若さゆえか、録音の関係か、最も考えられるのはドラムセット自体が異なり、昼の部で演奏していたPete La Rocaの楽器を使用したのかもしれません。基本的なグルーヴは同一ですが、シンバル径が小さめ、スネアのチューニングが高めに聴こえ、セットの音色が違うとフィルインの印象がかなり異なります。Rollinsのテーマ奏、低音域でのサブトーンがザラザラ感を一層色濃くし、太く逞しい音色を彩ります。Wareのウネウネと巧みに動くラインはコード楽器のないこの編成には打って付け、ピアノのバッキング不在と希薄なコード感の穴埋めを担当するが如し、さらにドラムのポリリズムと確実に連動しています。それにしてもここでのRollinsのソロ!何という素晴らしさでしょう!歌いまくり、スイングしまくり、大いなる余裕を持って6割程度のエネルギー放出量で楽々と、しかしあり得ないほどゴージャスに演奏しています!加えてRollinsは一息のフレーズがとても長いのです!しかもただ長いだけではなく、必然性のあるストーリーとして!これには豊かな歌心に加え尋常ではない肺活量が必要になりますが体力、体格的にも恵まれているのでしょう。2’49″辺りから始まるElvinのタム回しに呼応するかのような16分音符の驚異的なフレーズ!3’34″頃から始まるメロディアスでひょうきんなラインに間も無くのソロ終了を察知し、場面を転換すべくバスドラムを連打、バックビートを強調し、ソロに寄り添いつつプッシュするElvinの音楽的なアプローチ!初顔合わせにも関わらずこの驚異的インタープレイ!やっぱりジャズって物凄い音楽だと今更ながらに再認識しました(汗)!その後ドラムとの4バースになります。Elvinの難解なフレーズにWareは初めの1回目、アタマのアクセントをキャッチできず難儀し、明らかにオンを聴いてから演奏開始、しかし食らい付くべくすぐさまElvinのフレージングのポイントを把握し、2回目からは確実にオンから演奏していて、その後はアウフタクトも交えた余裕ある対応さえ聴かせています。Wareの初め驚いてハッとした顔から、次第に笑みが溢れる表情に変化していく様子が目に浮かぶようです(笑)。4バースの最後に演奏されたElvinの得意技である”タメ”をものともせず、Rollins, Wareともラストテーマに突入、エンディングはバンプを繰り返しゆっくりと収束して行きます。歴史的名演奏にはそれなりの理由、根拠があるとも改めて感じました。

2曲目Softly as in a Morning Sunrise、満場の拍手に答えるべくRollinsのメンバー紹介、滑舌の良い口調で同じく次曲でWareをフィーチャーする旨を伝え、ベースのイントロから始まります。フィーチャーと宣言した割にはベースはテーマを演奏せずRollinsが担当します。その代わりWareはメロディラインの後ろで音楽的自己主張を遂げているので、その意味合いでのフィーチャーなのかも知れません。Elvinはブラシを用いて全編叩いており、本作3ヶ月前にレコーディングされたTommy Flanaganの代表作「Overseas」の演奏を彷彿とさせます。この作品ではスティックを一切用いず、全曲ブラシで演奏していてその名手振りを披露しています。シンバル音が入らないためにドラム全体の音量が小さくなるので、その分Elvinの唸り声がはっきりと聴こえる事になりますが(笑)

Tommy Flanagan 「Overseas」

比較的短く先発テナーソロを終え、饒舌でテクニカルなベースソロが始まります。スタイル的にはコーニーなセンスも感じますが、何しろビート感が卓越しています。その後テナーとドラムの4バースが1コーラス行われ、そのままドラムソロも1コーラス後再びテナーとバースがあり、何となくラストテーマを迎えますが、この曲に関してはいかにもセッション風の仕上がりとなっています。

3曲目はRollinsのオリジナルStriver’s Row、Charlie ParkerのConfirmationのコード進行が基になっています。ドラムソロのイントロ後、テーマが始まりますがある程度のモチーフを決めた程度の、ほとんど即興のメロディのようです。ソロに際して原曲の影をなるべく引き摺らないようにと決めてかかったかのようなテイストを感じ、アドリブもスピード違反で切符を切られるかギリギリの(笑)超高速16分音符の連続、洪水ですが強力なスイング感、タイム感、いやー物凄いです!完璧にリズムのスイートスポットが見えている演奏ですね!テナーソロ最後にドラムとの8バースが1コーラス行われてラストテーマへ、しかしFineと見せかけてベースソロが付加され、エンディングを迎えます。

4曲目もRollinsのオリジナル・ブルースSonnymoon for Two、自身の曲紹介からカウントを経て曲がスタートします。シンコペーションを生かしたペンタトニック・スケールから成るテーマは、テンポ設定もありますが、他の曲に比べてレイドバック感が際立っているように聴こえます。テーマのメロディをモチーフに、ジワジワと次第に変化させ、発展させていくアドリブの手法はRollinsならではのもの、実に見事です!リズム隊もRollinsのにじり寄りの如き盛り上がりに手堅く、確実に追従して音楽をビルドアップさせて行きます。頃良きところでテナーとベースの4バースが始まり、ごく自然にドラムとのバースに替わり、テナー、ドラム共にソロのアイデアが次から次へと湧き出て、枯渇する事を知らない太古の昔から湧き続ける豊かな泉のようです!その後ラストテーマへ、テナートリオならではの一体感がここで極まれり、コード楽器は全く不要と感じました。

5曲目A Night in Tunisiaのみマチネーの演奏、Rollinsのアナウンスによる作曲者、演奏曲目紹介の後イントロが奏られます。この曲ではメンバーが替わりドラムのLa Rocaは当時19歳の期待の新人、Max Roachの紹介と言われています。ベーシストDonald BaileyもBaltimore出身の新人、若手二人を起用してのフレッシュな演奏にRollinsも張り切ったプレイを聴かせています。Elvin=Wareのコンビとタイム・キープ的に遜色はありませんが、若手は演奏の深み、音楽の構築感、Rollinsとの一体感にはどうしても及びません。演奏人数が少ない分一人ひとりに掛かる音楽的ウエイトが大きく、経験値の足りなさがより目立ってしまうからです。彼らもテナーの演奏を良く聴いていて健闘ぶりは伝わりますが、絶好調のRollinsにもっと絡んで欲しいぞ、テナーソロを更に煽ってくれ、Rollinsはインタープレイの材料をこれでもか、とあなた方に提供してるのにスルーしている場合じゃないでしょ、優等生なのは良く分かるから、音に人生を掛けてとことんやってくれよ!と叫びそうになります(笑)。La Rocaのドラムソロもフィーチャーされますが、これこそElvinのクオリティには全く及びません(汗)。その後1コーラス再びテナーソロがあり、ラストテーマ、そしてリーダー実に気持ちの入ったcadenzaを聴かせ、エンディングを迎えます。Rollinsの物凄さだけが浮かび上がる、孤軍奮闘のテイクとなりましたが、前述のマチネー・テイク4曲がプロデューサーにより廃棄された理由もある程度想像が付きます。

6曲目アルバムの最後を飾るのはバラードI Can’t Get Started、再びWare=Elvinのコンビに戻り、再度ブラシを用いた緻密なElvinのプレイ、アクティブなWareのベースワークを堪能できます。アウフタクトからいきなり始まるRollinsの朗々としたテーマ、メロディフェイク、フィルイン、ニュアンス付け、ビブラート全てに無駄がなく、引き続き行われるダブル・タイム・フィールでのアドリブ・ソロの更なる入魂ぶりは、スイングの権化が憑依したとしか考えられないレベルでの演奏です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?