Pony’s Express / Pony Poindexter

今回はアルト、ソプラノサックス奏者Pony Poindexterの62年録音初リーダー作「Pony’s Express」を取り上げてみましょう。

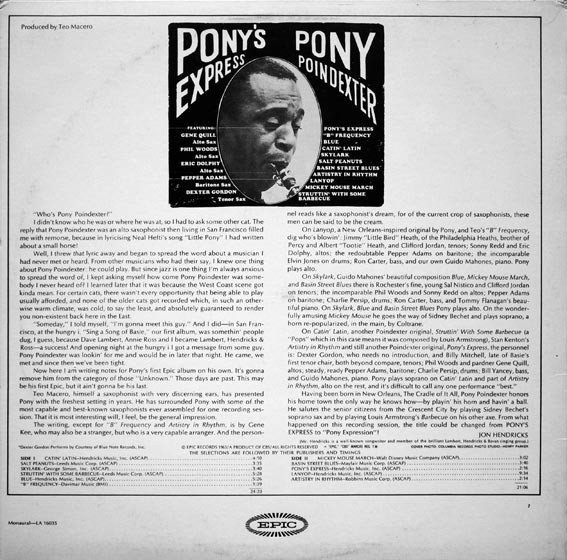

1962年2月16日、4月18日、5月10日NYC録音 Producer : Teo Macero Liner notes : Jon Hendricks Epic Label

1)Catin’ Latin 2)Salt Peanuts 3)Skylark 4)Struttin’ With Some Barbecue 5)Blue 6)”B” Frequency 7)Mickey Mouse March 8)Basin Street Blues 9)Pony’s Express 10)Lanyop 11)Artistry In Rhythm

as,ss,vo)Pony Poindexter as)Eric Dolphy, Gene Quill, Sonny Redd, Phil Woods ts)Dexter Gordon, Jimmy Heath, Clifford Jordan, Billy Mitchell, Sal Nistico bs)Pepper Adams p)Tommy Flanagan, Gildo Mahones b)Ron Carter, Bill Yancy ds)Elvin Jones, Charlie Persip vo)Jon Hendricks

60年代初頭、当時のジャズシーンにおける精鋭サックス奏者がリーダー含めアルトサックス奏者5名、テナーサックス奏者5名、バリトンサックス奏者1名の総勢11人(!)がこの作品には参加しています。各人の素晴らしいソロ、バトルの他、ProducerのTeo Macero(この人自身もサック奏者です)アレンジによる重厚なサックス・アンサンブルも楽しめる、そうです、文字通り「サックス祭り」作品です!実際バックを務めるリズムセクションにもElvin Jones、Ron Carter、Tommy Flanagan等の豪華メンバーが参加していますが、彼らに一切ソロはありません。

アルトサックスを首から下げながらカウボーイ風の衣装で乗馬している小柄なPony Poindexterの写真がジャケットにレイアウトされています。

最初のアメリカ大陸横断電信(鉄道ではありません)が開通する前の1860年代のいっとき、馬に乗った配達員が電報を運ぶ郵便配達サービスが行われ、その名前が「Pony Express」と言いました。アメリカ東海岸には電信網があり、途切れる中西部以降の荒野や砂漠、山岳地帯、その間のインディアンの襲撃を回避しつつ、1人の騎手が駅で馬を乗り継ぎながら西海岸までの間を最短10日間で配達したそうです。Pony Expressの騎手は厳しい仕事に就くため、タフで軽量(57kg未満)でなければならなず「求む、若く、痩せこけて針金のような男、18歳以上は不可。馬の騎乗に優れ毎日死を賭した危険に立ち向かわなければならない。孤児優遇」と書かれた有名な求人広告が残っているそうです。物凄い採用条件ですね(爆)、可愛らしい職業名とは裏腹に過酷で常に死と直面しているにも関わらず、Pony Express人気の職業だったそうです。フロンティアスピリットのなせる技でしょう。

実際小柄なPony(ニックネームです) Poindexter、そこから取ったネーミング曲Pony’s Expressからアルバムタイトル付けされています。

リーダーPony Poindexter、ジャケ写からジャズ・ミュージシャンらしからぬ如何にも気の良い田舎のおじさん、と言った感じが滲み出ていますが、本人の演奏にもあまり細かいことにはこだわらない、良く言えばハッピーでラフな雰囲気の演奏を感じます。端的に言えば大雑把さ、奏法的にはピッチやリズムのルーズさ、リードミス寸前の発音(ちょっと痛い音の成分が鳴っています)、フレージングのアバウトさが気になる所ですが、参加サックス奏者達の好演、熱演、Teo Maceroのアレンジ、選曲、構成、プロデュースにサポートれてこの作品は成り立っていると言って過言ではありません。「周囲に助けられて成り立っている」のがジャズミュージシャン基本だと思うのですが(笑)、本人も周りのミュージシャンに愛されるキャラではなかったかと想像できます。

「Ponyの初リーダー・レコーディングなんで皆んなでいっちょ盛り上げようぜ!」そんなノリで参加ミュージシャン達全員がベストを尽くしたのでしょう。Count Basie楽団のためにアレンジャー、作曲家のNeal HeftieがCharlie Parkerのモチーフを元に書いた名曲Little PonyはそんなPoindexterに捧げられており、その曲の歌詞もこのアルバムに参加し、更に本作にライナーノートを寄稿しているJon Hendricksが書いています。

60年代に多くのミュージシャンが仕事を求めてアメリカからヨーロッパに渡りましたがPoindexterもその一人です。この作品がリリースされた後64年に地中海の島に家族と移住し、以降ヨーロッパ各地のジャズフェスやミュンヘンのジャズクラブ「ドミシル」等への出演を中心に演奏活動を続けました。

Poindexterで特記すべきはソプラノサックスの使用です。60年初頭にジャズでソプラノサックスを演奏していたのはJohn Coltraneくらいですが、そのColtraneが彼の楽器をとても欲しがったそうです。Poindexterは何千ドル出したとしても譲らないと固辞したという逸話が残っています。ただ後にこの名器はクラブ「ドミシル」が原因不明の火災に見舞われた際消失(焼失)してしまったそうです。その後Poindexterはアルトサックスとボーカルに専念することになりました。

余談ですが僕の後輩サックス奏者のアパートがだいぶ前に火事になりました。本人サブの楽器を持ってリハーサルに出かけ、帰宅してみるとアパート全焼、ほとんどが灰になっていましたが、メインの楽器があった辺りを掘り起こしてみるとハンダ付け、ロウ付けが綺麗にバラバラになったサックス・パーツをネックのオクターブキー以外、全て発見する事が出来ました。それらを集め持って管楽器修理専門店に行き、あたかも新品の楽器を組み立てるように修理を依頼しました。その後リニューアルされた楽器は何と以前の状態よりも良く鳴るようになったそうです!負け惜しみではないと思いますが、「楽器は一度焼いてから組み立てた方が良いです」とは本人の弁(笑)、確かに楽器によってはキーポストや本体のハンダ付けが甘いものもあり、専門店でしっかりと確実に組み立てれば蘇るどころか、良く鳴る楽器に変身するのでしょう。

それでは作品の内容について1曲づつ見ていきましょう。本作3つのセッションから成り、全ての曲において3アルト、2テナー、1バリトンというサックス6管編成で構成されています。レコードのライナーには不親切なことにソロのオーダーは全く記載されていません。僕自身の耳でプレイヤーを判断しますので、もしかすると誤記があるかも知れない点をご容赦ください。

1曲目Pony Poindexter(P.P.)のオリジナル、ラテンナンバーCatin’ Latinです。何処かで聴いた事のありそうなメロディの断片を感じますが、P.P.らしいハッピーな曲調です。ソロの先発はP.P.のソプラノ。このブログでも度々登場するドラマーのCharlie Persipの軽快なラテンリズムと相まった小気味良いソロです。短いソリを挟んでDexter Gordon(D.G.)のテナーソロ、野太い音色でレイドバックが気持ち良いソロを聴かせます。続くPhil Woods(P.W.)も端正なリズム、8分音符、的確なタンギングで一聴彼と分かるスイング感を聴かせます。続くバリトンは本作で孤軍奮闘のPepper Adams(P.A.)、この人のエッジーな音の輪郭、タンギンングの正確さにはいつも感心ささられます。彼のMCをCDで聞いたことがありますが、バリトンの吹き方と同じ滑舌の良い話しっぷりに、話し方と吹き方は同じなのだと再認識しました。続いてP.P.とテナーBilly Mitchellのバトルが行われます。同じテナーでもD.G.とはまた音色、タイム感がかなり異なります。

2曲目お馴染みDizzy GillespieのSalt Peanuts、P.P.のボーカルが聴かれますがこの唄は彼のサックス演奏とは異なり、かなりレイドバックしています。61年から64年に渡欧するまでコーラスグループLambert, Hendricks, Ross(L.H.R.)の伴奏を務め、4人目のボーカリストとしても活躍しました。P.P.ボーカルの後に続いてすぐ自身のアルトソロになるので、多分唄は後からオーバーダビングしたのでは、と思われます。唄のリバーブ感もサックスのものとは異なる点からも推測されますし、これだけ唄ってから間髪入れずにすぐサックスを演奏するのはどんな達人でも無理だと思います。P.P.アルトソロに続くD.G.テナーソロ、アップテンポにも関わらずゆったりと聞こえるのは流石です。P.A.バリトンソロも素晴らしい!実に巧みなフレージング、音色、歯切れの良さ、バリトンサックスの第一人者として永年君臨するだけのことがあります。後テーマはインタールード後イントロに戻ってFine、オシャレな終わり方です。

3曲目Hoagy CarmichaelのSkylark、P.P.のアルトをフィーチャーし美しいサックスアンサンブルをたっぷり堪能できるバラードです。2’17″辺りでサックスの音が不自然に変わるので、テープ編集がなされているように思います。多分P.P.のソロ部分をカットしたのではないでしょうか。当時は現代ほど録音編集の技術が無かったので、唐突感を感じさせる場合がありました。僕自身としてはP.P.の音程が上ずる傾向にあるのがバラード演奏では顕著に表れ、微妙に感じます。

4曲目Struttin’ With Some BarbecueはD.G.とP.P.の2サックスの掛け合いから始まり、P.P.のテーマ演奏、その後ろでオブリガードを吹くD.G.。一曲通して彼ら2人のサックス演奏をフィーチャーし、ここではサックス・アンサンブルは聴かれません。二人のタイム感、8分音符の長さの違いが顕著です。多分せっかちな人柄のP.P.、常にのんびりと大きく構えるD.G.、対比が実に楽しく聴こえます。D.G.が自分のワイフに電話した時の話ですが、のんびりした旦那にはせっかちな奥方がペアになるものです。D.G.電話の話し方ものんびりしていて言葉の間が多いためでしょう、奥方はもうとっくに話が終わったと勘違いして一方的に電話を切ってしまったそうです(泣)

5曲目L.H.R.のピアニストで、この曲で伴奏を務めるGuildo Mahonesのオリジナル曲Blue、重厚なサックスアンサンブルをバックにP.P.朗々とまさにBluesyにテーマを歌い上げます。全体的に先ほどのSkylarkのソロをカット編集されない分程度の長さの演奏に仕上がっています。途中にOliver Nelsonの名曲Stolen Momentsのメロディが出てきます。よくあるメロディではありますがStolen Momentsが収録された「 The Blues And The Abstract Truth」が61年録音、同年リリースで大ヒットしたしたので、多分引用フレーズ扱いでしょう。

6曲目Teo Macero(T.M.)のオリジナル”B” Frequency、P.P.のソプラノをフィーチャーした小品です。P.P.のソプラノサックスはアルトサックスとは多少アドリブのアプローチが異なるように聞こえます。ここでのサックスセクションにはEric Dolphy(E.D.)がアルトサックスで参加していることになっていますが、ホーンセクションの一員として職人的な演奏をこなす事も出来るバランス感をたたえたミュージシャンと言えます。後ほど10曲目で聴かれるアドリブの嵐の前の静けさです。

以上がレコードのSide Aです。7曲目は何とディズニー映画Micky MouseのテーマソングMicky Mouse March。ソプラノサックスでの演奏が雰囲気にピッタリの超楽しい演奏です。バックのアンサンブルがまた強力です!採譜して自分でも演奏したいほどです。テーマ後P.P.が1コーラスソロを取った後にサックスセクション参加者のソロが始まります。最初のテナーは多分Sal Nistico、続くアルトはSonny Redd、次のテナーはClifford Jordan(C.J.)かD.G.なのですが、C.J.ではないかと思います。続くアルトは間違いなくP.W.、その後P.A.のバリトンと続き最後のアルトが微妙です。P.P.のように聞こえるのですが、その後ラストテーマで直ぐにP.P.がソプラノを吹いているので、アルトのラストソロはP.P.、ソプラノテーマはオーバーダビングではないかと思いますが如何でしょうか?エンディングのアンサンブルにリードミス音が聴こえるので、P.P.がアルトでアンサンブルに参加しているのかも知れません。

8曲目はJon Hendricks(J.H.)のボーカルをフィーチャーしたBasin Street Blues。素晴らしいアレンジ、優雅な雰囲気のアンサンブルをバックにJ.H.朗々と歌っています。P.P.のソロも快演です。やはりT.M.のプロデュース作品ともなれば、全体のバランス構成が巧みになされており一作を通しての聞き応えをしっかり熟考していると言えます。

9曲目はP.P.のオリジナルにして本作のタイトル曲、Pony’s Express。イントロ部分のソロ先発はP.A.のバリトン、1人目アルトがP.W.、2人目がP.P.、テーマ後P.P.が先発ソロを取り、1コーラスのサックスアンサンブル後D.G.のテナーソロ、再びサックスアンサンブルの後にエンディングテーマで締めくくられます。

10曲目は再びP.P.のオリジナルLanyop、9’36″と本作中最長のテイクでハイライトと言える演奏です。テーマ後サックスアンサンブルを経て先発がP.P.、続くテナーが多分Jimmy Heath、その後E.D.のアルトの登場です!それにしても何でしょうかこの存在感!それまでとはスタジオ内の空気感が明らかに一変しました!他のサックス奏者と楽器の鳴り方がメチャクチャ違います!多分かなりオープニングの広いマウスピースと硬めのリードを使っていると思われますが、個性的という言葉では片付けきれないユニークな音色と強烈な倍音、誰も真似のできないオリジナリティの塊のアドリブ・ライン、でも間違いなくジャズの伝統に確実に根ざしたスインギーなスタイルです。異端でありながらも正統派、これこそ僕の理想です。ソロの構成、ストーリー展開もアンビリバボーな位バッチリです!他のサックス奏者たちは演奏中のE.D.をさぞかしガン見していたに違いない事でしょう、「何だこのEricの演奏は?一体ここで何が起こっているのだろう?」と。ピアノのバッキングとの合わなさ加減も物凄いです!E.D.まだソロが続きそうな感じでしたがコーラス数が決まっていたのでしょう、バリトンソロが始まります。でもこんな演奏の後にソロを取るP.A.、とてもやりにくかったに違いありません。

11曲目ラストを飾るのはStan Kenton(S.K.)のオリジナルArtistry In Rhythm。「リズムの芸術」と訳されますが、S.K.の生涯にわたるテーマ、Artistry〜シリーズの1曲です。僕も原信夫とシャープス&フラッツのコンサートで、この曲のBenny Golsonアレンジを毎回演奏していました。P.P.は52年にS.K.のビッグバンドに参加していた事があるのでこの曲を取り上げたのでしょう、ユニークな選曲です。本作中最もビッグバンドに近いアレンジに聴こえます。P.P.の後にはD.G.が朗々とソロを取ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?