Ella And Louis / Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

今回はボーカリストElla Fitzgeraldとボーカル、トランペット奏者Louis Armstrongの共演アルバム「Ella And Louis」を取り上げてみましょう。1956年8月16日Hollywood Capitol Studioにて録音。Verve Records Produced by Norman Granz

vo)Ella Fitzgerald vo,tp)Louis Armstrong p)Oscar Peterson g)Herb Ellis b)Ray Brown ds)Buddy Rich

1)Ca’t We Be Friends? 2)Isn’t This A Lovely Day? 3)Moonlight In Vermont 4)They Can’t Take That Away From Me 5)Under A Blanket Of Blue 6)Tenderly 7)A Foggy Day 8)Stars Fell On Alabama 9)Cheek To Cheek 10)The Nearness Of You 11)April In Paris

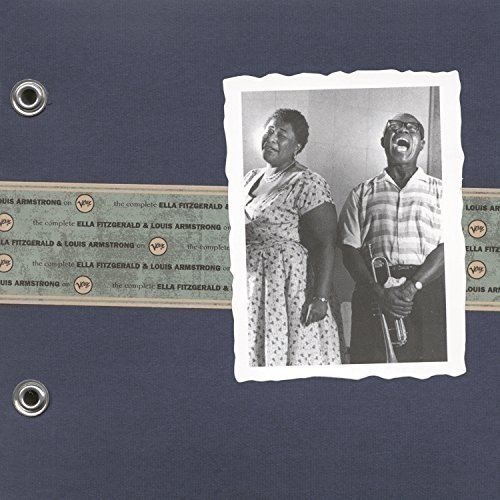

記念写真のような、飾り気のないシンプルなジャケット写真です。多分レコーディングを終えた後に撮影されたのでしょう、Louis Armstrong(サッチモ)の屈託のない笑顔とオシャレな靴下の折り方が可愛いです(笑)。Ella Fitzgeraldの表情は尊敬する先輩たちとのレコーディングを無事に終えた安堵感に満ちています。

照明による二人の影とサッチモのズボン、靴の黒色。茶色い床、背景と二人の肌の色。スカートと丈の短いズボンから覗く二人の足。真夏のレコーディングなのでエラの半袖ワンピースとネックレス、サッチモのシャツ、彼の笑みから溢れる白い歯、二人の座る椅子の足の白色がさりげなく色合いの統一感を表現していますが、多分偶然の産物でしょう。茶色を基調として白と黒色、そして二人の水色がアクセントになっている事からリラックスした楽しげな雰囲気を感じさせます。

この作品ではVerve Labelの創設者でありプロデューサーのNorman Granzが11の収録曲全てを選曲しました。おそらくバックを務めるOscar Peterson Quartetの人選も彼によるものでしょう、Verve Records All Starsです。バラードとミディアム・テンポを中心とした作品ではありますが、それにしても普段はあれだけ饒舌でテクニカルな演奏を聴かせるOscar Peterson、Herb Ellis、Ray Brown、Buddy Rich4人のこの作品での徹底した伴奏者ぶりにはとても敬服してしまいます!二人の主役を的確にバックアップするべく必要最小限にして厳選された音使い、音の間を生かしたバッキング、演奏の連続。いわば完璧な引き立て役、特にRay Brown、Buddy Rich二人の「何もやらなさ振り」(よく聴けばかなり細かい事をさり気なくやっていますが)は感動的ですらあります!!プロの伴奏者はこうでなくてはいけませんね。

このアルバムが成功を収めたことにより、続編として翌57年に今度はレコード2枚組で「Ella And Louis Again」を録音し、同年発表しました。伴奏のメンバーもBuddy RichがLouis Bellsonに変わった以外は留任しています。前作を踏まえ更にバージョンアップした主役二人の演奏を聴くことが出来ます。

「Ella And Louis Again」も大成功を収めたことで、二人のコラボレーション第3作目としてGeorge & Ira Gershwinの「Porgy And Bess」を57年に録音しました。アレンジ、指揮Russell Garcia、30名以上による大編成での演奏が実現したのは前2作がさぞかしヒットしたのでしょう、翌58年8月にリリースされました。そして後年、この作品は2001年にグラミー賞の名声の殿堂入りを果たすという栄誉にも輝いています。

97年にはこの3作をCD3枚組に全てまとめ、更に2曲Hollywood Bowlでのライブ演奏を追加した「The Complete Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve 」がリリースされました。こちらは大変に凝った仕様、デザインのブックレットタイプのジャケット、丁寧な作りのライナーノートから成り、「Ella And Louis」3部作、エラとサッチモの音楽性を愛して止まないスタッフがその想いをリリースに際ししっかりと込めた感じが、痛切に伝わってきます。

まるでヨーロッパのレコード会社が制作したかのような丁寧さ、細やかさです(本国アメリカのCD製作のラフさ加減には凄い時があります)CD化に際しても的確なデジタル・リマスタリング処理が行われており、ジャズ、音楽の事を良く分かったエンジニアによる、いわゆる「良い音質」で鑑賞することが出来る内容に仕上がりました。

さて話を「Ella And Louis」に戻しましょう。作品全体を通して僕が感じる事の一つに、大好きなサッチモとの共演でエラが彼を立てるべくいつもより何処か遠慮気味に歌っているという点です。普段の歌唱力よりもレベルが落ちているというのではなく、サッチモよりも自分が出ないように、目立たないように、必ず一歩退いて後からサッチモを追うかの如きスタンスで歌っている感が漂っています。そんなことをしてもエラは強力に上手いシンガーです。目立たない訳がないのですが、彼女なりのサッチモに対する敬意の表れなのでしょう。この事を僕は続編「Ell And Louis Again」「Porgy And Bess」にも感じてしまうのですが、皆さん如何でしょうか。

1曲目にCan’t We Be Friends?とはまた言い得て妙な選曲です。女性と男性の声域は通常4度違いなのですが、ここでは二人同じキーで歌っています。歌った後にトランペットを直ぐ吹くのは結構大変な作業ですが、サッチモは難なく「弾き語り」ならぬ「吹き語り」を行っています。管楽器の演奏はその人の喋り方が反映されますが、ここまで演奏と歌い方が同じ(1オクターブの違いはありますが)なのは笑ってしまうくらいに凄いです。喋っているようなトランペット、楽器を吹いているかのようなボーカルです。

2曲目Isn’t This A Lovely Day?、エラの歌はラブリー、チャーミングでいて歌唱力が優れており器楽的にピッチやタイムが完璧、更に強弱のダイナミクスを伴った安定感で聴き手にグッときます。

かなり高い音域でサッチモがミュートトランペットでソロを取ります。彼の歌による合いの手、またエラの主旋律に対するハーモニーと大活躍です。

その時代に特に流行った曲というのがあります。3曲目Moonlight In Vermont、4曲目They Can’t Take That Away From Meの2曲は50年代〜60年代初頭にかけて様々なミュージシャンに取り上げられました。They Can’t Take That Awy From Meはエラが始めに歌い、サッチモがミュートトランペットでオブリを吹いています。その後いきなりアカペラでサッチモが違うキーで歌い始めまます。ちなみにこの曲を含め作品全体を通してのイントロ、エンディングや曲の構成はVerve Records専属アレンジャー、指揮者のBuddy Bregmanが行っており、彼のさりげないアレンジがどの曲でも光っています。「Swing it, boys」とサッチモが掛け声をかけて自らソロを取り始めます。良く聴くとミュートトランペットのソロの合間にピストンを空押しする「カシャカシャ」という音が聴こえます。彼の癖なのでしょうね、きっと。この空押しの最中に次に何を吹くべきかイメージしているのです。フレージングの間にほぼ必ず聴こえるので皆さん確認してみてください。

6曲目Tenderly、7曲目(レコードではB面1曲目)A Foggy Day、8曲目Stars Fell On Alabamaもこのころ流行った曲です。Tenderlyのミュートトランペットによるメロディ奏の朴訥とした味わいから少しテンポがアッチェルランドしてキーが変わりエラの歌になります。その後同じキーでサッチモの歌にスイッチ、引き続きリタルダンドして再びサッチモのミュートメロディ奏、その後は何とエラがサッチモを真似した歌い方でのエンディング!考え得る全てのパーツを用いた構成、演出、こんなところにもアメリカのエンターテインメントの真髄を感じてしまいます。

9曲目Irving Berlin作曲のCheek To Cheekは大好きな曲です。ここでの興味深い事柄をぜひ挙げてみたいのです。印象的なイントロとそのパターンが継続しサッチモが1コーラス丸々歌います。New Orleans生まれの彼は南部訛りがしっかり残っており、例えば2’16″に出てくるseekという単語を「ジーク」と発音しています。1コーラス丸々歌った後、エラに選手交代すべく2’25″から「Take it Ella, swimg it」と掛け声を掛けるのですが、訛っているためにそうは聴こえません。これが何とタモリ倶楽部の空耳アワーに取り上げられました!(残念ながら僕の投稿ではありません)。画像としては初老の紳士がバーでお酒と一緒に出てきたお通しのピーナッツを見て、右手で拒否の仕草をしながら「出来れば、スパゲティ」と言っているのです(笑)。ジャズ好きのタモリさんにはかなり受けていましたが、大変残念なことに最高賞のジャンパーまでには僅かに届かず、次点のTシャツに参加賞の手ぬぐいを付けるという異例の対応になりました(爆)。「Take it Ella」は「出来れば」に聴こえないことはないのですが、「swing it」はどうして「スパゲティ」に聴こえるのでしょうか。そう言えば4曲目They Can’t Take〜の「Swing it, boys」の「Swing it」も微妙な発音でしたね。

他にもサッチモの発音による空耳ネタはたくさんあるのですが、また別の機会に紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?