ライヴ・アット・カーネギー・ホール1957 / セロニアス・モンク&ジョン・コルトレーン

ジョン・コルトレーンをフロントに迎えたセロニアス・モンク・カルテット、カーネギー・ホールでの演奏を収録した作品『ライヴ・アット・カーネギー・ホール1957 / セロニアス・モンク&ジョン・コルトレーン』を取り上げましょう。

録音:1957年11月29日

場所:カーネギー・ホール、ニューヨーク

プロデューサー:マイケル・カスクーナ、T. S. モンク、

エグゼクティヴ・プロデューサー:ブルース・ランドヴァル

レーベル:ブルーノート

p)セロニアス・モンク ts)ジョン・コルトレーン b)アーメド・アブダル・マリク ds)シャドウ・ウィルソン

(1)モンクス・ムード (2)エヴィデンス (3)クレパスキュール・ウイズ・ネリー (4)ナッティー (5)エピストロフィー (6)バイ・ヤ (7)スイート・アンド・ラヴリー (8)ブルー・モンク (9)エピストロフィー(インコンプリート)

作品のリリースは青天の霹靂でした。

ジャズ界のレジェンド二人、セロニアス・モンクとジョン・コルトレーン未知の共演テープが発見され、2005年7月に発表されたのです。

57年11月29日カーネギー・ホールでの演奏を収録したものですが、米国国会図書館がVOA〜ザ・ヴォイス・オブ・アメリカが残した膨大なテープをデジタル変換作業中、その中からたまたま見つけ出され、ジャズシーンを揺がしかねないほどに重要な内容であったため、すぐさま発売の運びとなりました。

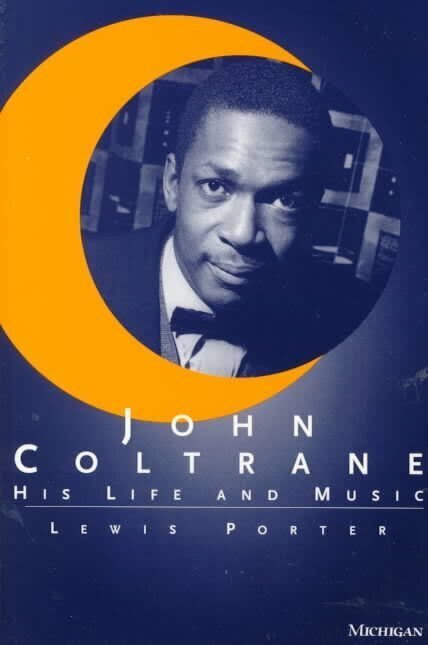

99年発刊ルイス・ポーター著『ジョン・コルトレーン・ヒズ・ライフ・アンド・ミュージック』掲載のコルトレーン・クロノジカル、彼の生涯における全ての音楽活動を網羅した、詳細にして緻密な資料です。

ここに本コンサートについての記述がありますが、録音テープは残されていないと記載されており、奇跡的な発掘だったと言えましょう。

当夜は他にビリー・ホリデイ、リー・モーガンやベニー・ゴルソンを擁したディジー・ガレスピー・オーケストラ、レイ・チャールズ、チェット・ベイカー〜ズート・シムズ・カルテット、ソニー・ロリンズ・トリオらも出演し、ホリデイ以外の音源は残されている模様です。

それまでにレコーディングされたコルトレーンを迎えたモンクの音源として、57年6月26日録音『モンクス・ミュージック』、収録曲の殆どにコルトレーンは参加していますが、セプテットと編成が大きい事に加え、先輩格のテナー奏者コールマン・ホーキンスも参加のため、今ひとつコルトレーンの存在は希薄です。

同年4月から7月録音のテイクを集めた『セロニアス・モンク・ウイズ・ジョン・コルトレーン』、そしてソロピアノ集『セロニアス・ヒムセルフ』に収められた、ベースを加えたトリオ演奏のモンクス・ムード一曲が存在しますが、いずれも単に彼ら二人が共演したと言う事実関係のテイクです。

これらのプレイでは、彼らの演奏のごく一部しか判断出来ません。

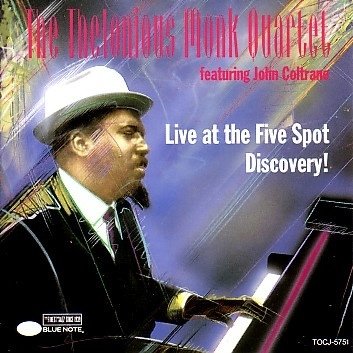

彼らの演奏のディテールがはっきりせずともジャズシーンで共演が伝説的となったのは、コルトレーンの奥方であったナイーマがモンク・カルテットのニューヨーク、ザ・ファイヴ・スポットでの57年夏の白熱ライヴを、ポータブル・レコーダーで録音して、コルトレーン自身がそのテープの内容をインタビューで絶賛しつつ、正式なレコーディングが行われていないのを残念がった事から、ジャズファンの間で語り継がれたのに起因していると思われます。

その演奏が日の目を見たのです。『ザ・セロニアス・モンク・カルテット・フィーチャリング・ジョン・コルトレーン/ライヴ・アット・ザ・ファイヴ・スポット・ディスカヴァリー!』

93年にプロデューサーであり、ライターのマイケル・カスクーナ、そしてモンクの息子であるT. S. モンク二人が尽力し、リリースに漕ぎ着けました。

同様に本作『ライヴ・アット・カーネギー・ホール1957』も二人の労力によるものです。

圧倒的なコルトレーンのブロウ、対するモンクのユニークなバッキングとあくまでマイペースなソロプレイ、この対比がモンクの独創的なオリジナル楽曲を介して、オーディエンスに訴え掛けたのです。

白熱の演奏はジャズファンの期待に応えられるクオリティでありますが、録音バランスは残念ながら鑑賞に耐えうる次元ではありません。

テナーサックスの音像がリズムセクションの後ろに位置していて、ダイナミックレンジが狭いのもあり、演奏が盛り上がった際、途端に掻き消されてしまいます。ピアノの音量が支配的なので、その側に録音機材が設置されたのでしょう、モンクが伴奏の手を休めた際には、テナーソロが比較的明瞭になりますが。

伝説のカルテット・ライヴのアルバム化、そして二人のジャズジャイアントの邂逅を捉えた演奏には歴史的な価値がありますが、ここではコルトレーンのプレイを満足に捉えていないために、観賞用ではなく、どちらかと言えば資料として存在します。

しかしあり得ない演奏クオリティの片鱗に触れてしまった以上、ファンとしては更に突っ込んだ内容、願わくば鮮明な録音状態でのレコーディングの出現を望みたくなります。それこそ未発表スタジオ音源やライブ演奏の発掘、それが叶わなければ伝説は一層ひとり歩きし、渇望は自ずと高まります。

ナイーマがT. S. モンクに語ったところによると、57年夏のテープは既に存在しないという事で、アルバム化されたファイヴ・スポットのテープは翌58年9月11日に行われたモンク・カルテットの、リユニオン演奏の際に録音された可能性があります。

実際ここでのコルトレーンのプレイは57年よりも進歩している様に聴こえ、フレージングも同年とは異なっていますが、録音の不明瞭さから58年の演奏とは断定し辛いです。

仮にテナー奏者の奥方が録音するのであれば、旦那様の演奏を中心に収録しようと考えるでしょう。カルテットの中で最もテナーから引っ込んだ位置にマイクロフォンを設置するとは考え難いです。この事からナイーマ以外のオーディエンスが録音したとも推測出来ます。

演奏はモンクとコルトレーンばかりにスポットライトが当てられてしまいますが、参加のドラマー、ロイ・ヘインズはどんなミュージシャン、またどのような状況下に於いても、その場に最も相応しいサポートを務めますが、本作でも全く例外ではありませんでした。

モンク50年代の動向ですが、51年同乗したバド・パウエルの車から薬物が発見されました。モンクは親友であるパウエルを庇い、自身は無実でありながら60日間刑務所に収監されることになります。

出所後、当時ニューヨークのジャズクラブ出演に必要だったキャバレーカードを没収され、演奏活動が停止されます。モンクはバップ〜ハードバップが勃興し、俄にジャズシーンが活性化されたジャズのメッカでプレイが出来なくなってしまったのです。

ニューヨーク以外での演奏の他、レコーディングを中心とした活動を彼は余儀なくされましたが、とは言えレコード・レーベルのオーナー達、ブルーノートのアルフレッド・ライオン、リヴァーサイドのオリン・キープニュース、また犬猿の仲であったにも関わらず、プレスティッジのボブ・ワインストックらに支持され、この間に作曲活動に没頭し、ライヴ活動を制限された事で寧ろ自己と対峙したのでしょう、数多くの名曲を録音します。

その後生涯のパトロン、パノニカ夫人の尽力により、57年キャバレーカードの再交付を受け、夏から年末にかけて当時開店したばかりのクラブ、ザ・ファイヴ・スポットに長期の出演を果たします。

『ライヴ・アット・カーネギー・ホール1957』当夜も、20時半からの第1部と24時からの深夜の第2部の前後ザ・ファイヴ・スポットで、演奏を掛け持ちしていた可能性があります。

同じマンハッタン内、カーネギー・ホールのあるミッドタウンから、ザ・ファイヴ・スポットのあったイーストヴィレッジまで、移動にはさほど距離はありませんから。

6年間にも及ぶモンクの不在、そしてカムバックをニューヨークのジャズファンは心待ちにしていた事でしょう、コルトレーンをフロントに迎えたカルテットのライヴが始まります。

一方コルトレーンの動向は55年にマイルス・デイヴィスのバンドに参加したものの、未だ自己のスタイルを確立するには至らず、翌56年マイルスの所謂マラソン・セッション4部作でも確たる変貌を遂げられずにいました。ドラッグや過度の飲酒で低迷していた事が原因ですが、57年再結成されたマイルスのバンドにライバルであるソニー・ロリンズが抜擢されたことに大きなショックを受け、悪癖を断つ決心をしたと言われています。

そこから彼は再スタートを試み、57年5月に初リーダー作『コルトレーン』を録音、9月には代表作『ブルー・トレイン』をレコーディングし、大いなる飛躍を遂げます。

具体的に述べるならば、サックス奏法が洗練され抜群の安定感を見出せるようになりました。早いパッセージの多用による、それまでのテナー奏者には聴かれなかったドライヴ感、スピード感、その後顕著になる音の空間に音符を詰め込むが如き、シーツ・オブ・サウンドの萌芽を感じます。

コルトレーンの場合多くの音符を用いて高度な奏法を聴かせますが、決してテクニックを誇示するような手法ではなく、全て彼の音楽に必要不可欠なアプローチであるために、押し付けがましさや不自然さを伴いません。

バラードで顕著に現れる、崇高さを讃えた美の世界の表現も次第に開花させて行きます。

本作『ライヴ・アット・カーネギー・ホール1957』は、ザ・ファイヴ・スポットのライヴ盤とは比較にならないほど素晴らしい録音状態です。各楽器の音像感、バランス、セパレーションが殆どオフィシャルな録音のレベルに近く、天井の高いホール特有の深いアンビエントも感じさせ、ファンの渇望を一挙に癒しました。

それでは演奏内容について触れて行きましょう。

1 曲目モンクス・ムード、オーディエンスの響めきから徐にソロピアノで曲のテーマが始まります。美しさと何処か物悲しさを感じさせるメロディ・ラインは、モンクの雰囲気そのままなのでしょう、テーマ1コーラス終了頃にコルトレーンのテナーが加わります。カデンツァを演奏した後に、今度はコルトレーンがテーマを奏でます。僅か1年前のプレイとは全く異なる確信に満ちたブロウ、何と雄々しいのでしょうか。

逞しい音色でグリッサンドを多用しながら、ヴィブラートを殆どかけずにメロディを演奏するので、ストイックさも同時に感じさせます。

シャドウ・ウィルソンのドラムと、アーメド・アブダル・マリクのベースが時折参加しますが、ベースの弾くアルコとモンクの左手との区別がつけ辛いです。

コルトレーンはあくまでメロディを中心に、朗々と演奏します。モンクが繰り出すバッキングが実にユニークで、個性的な打鍵、タッチ、音色と合わさり、他のピアニストでは表現不可能な世界が、コルトレーンの演奏と絶妙にブレンドします。

そして再度サビに入りますが、所々入るテナーのフィルイン・ソロが的確なスパイスとなり、モンクを刺激しているようにも聴こえ、主題のメロディが演奏され、そのままエンディングを迎えます。

『セロニアス・ヒムセルフ』の演奏よりも更に入り込み、ライヴならではの大胆さを発揮して二人の一体感はより深淵なものになりました。

拍手が続き、そのままメドレーのように2曲目エヴィデンスに続きますが、恐らくテープ編集によるものでしょう。モンクの個性をそのまま曲に仕上げたようなナンバー、断片状のメロディを合わせ、シンコペーションを施し、曲自体がアクセントの塊のようです。

ソロに入りコルトレーンはいきなりフルスロットル、対してモンクはテーマのメロディを中心にシンプルにバッキングし、テナーには好き放題に演奏させています。

リズム隊、特にドラマーはテナーの凄まじさに対し、成す術もなくただ傍観しているかの如きです。ロイ・ヘインズであったならば果敢にカラーリングを施していた事でしょう。

モンクのソロはテーマのメロディを巧みに用いながら、パーカッシヴに、ブギウギ風のアプローチも聴かれます。徐にテナーがラストテーマをプレイし、 Fineです。

当夜は出演バンドも多く、多分バンド毎20分強のショート・ステージだったのでしょう、その中で曲目を多くプレイするために、短い演奏時間に努めたと思われます。

3曲目クレパスキュール・ウイズ・ネリー、意味は「ネリーと眺める夕暮れ」でしょうか、モンクの奥方ネリーが入院中に書かれた曲だそうです。

仄暗さが表現されている曲想なので、タイトルに合致しています。メロディとその対旋律のバランスがユニークで、ソロらしいソロは無く、楽曲を聴かせるのみですが、妙に印象に残るナンバーです。

4曲目ナッティー、この曲はタッド・ダメロンのナンバー、グッド・ベイトの様に、8小節のモチーフを繰り返し、サビで4度上げて演奏する形式です。キーも同じBフラット、そう言えばベーシスト、ボブ・ハガード作曲、バラードの名曲ホワッツ・ニューも8小節のメロディをサビで4度上げる同一形式でした。

3ヶ月後の翌58年2月録音、コルトレーンの代表作『ソウルトレーン』で「グッド・ベイト」が収録されますが、既に選曲のアイデアがあったかも知れません。ここでの16分音符の嵐のフレージングに同一のものを聴き取ることが出来ます。随所に異なったトライアルも見出す事が出来ますが。

幾分タイムがラッシュ気味ですが、『ソウルトレーン』での演奏はタイムに関して落ち着いており、進歩を感じました。

5曲目エピストロフィー、これまたモンクならではのテイスト満載のオリジナル、テーマでウィルソンのカラーリングが良い味を出しています。

コルトレーンはフレージングに、当時良く用いていたディミニッシュや、コンビネーション・ディミニッシュ・スケールを巧みに使い、曲想に合わせています。モンクのバッキングは殆どコルトレーンのプレイに対し寄り添う事なく、放置しているが如きですが、突如としてパーカッシヴに打鍵し始める時があり、気まぐれに演奏に臨んでいます。

可能性に挑戦するかの如き熱演を繰り広げるコルトレーン、ナチュラルにして奇抜さを伴うモンクのプレイ、このような対比の演奏を内包するバンドはジャズ史上存在しませんでした。

ここまでが第一部の演奏になります。

6曲目バイ・ヤは深夜のステージ1曲目、ラテンのリズムで演奏される佳曲、サビはスイングですがソロ本編もすぐにスイングで演奏されます。

16分音符で大胆に吹きまくるコルトレーン、モンクの切れ切れに入るバッキング、彼のコルトレーンに対するアプローチは変幻自在です。

ピアノソロは間を活かしながら、メロディを随所に引用するプレイ、最初のステージの幾分緊張気味の演奏よりもリラックスして、クリエイティヴさを感じさせます。彼にとって久しぶりの大きなステージでのギグだったからでしょうか。

ラストテーマは再びラテンのリズムに戻り演奏されます。

7曲目スイート・アンド・ラヴリー、本演奏中唯一のスタンダードナンバー、とは言えモンクの音楽性に合致したテイストの楽曲なので、彼のオリジナルの様にも聴こえます。

モンクがテーマを弾き、コルトレーンがカウンターメロディ(対旋律)を吹きます。ピアノのソロに入ってもコルトレーンの対旋律は続きます。

ピアノソロ後テナーソロへ、先ほどの対旋律を今度はモンクが担当、コルトレーンも最初のセットよりも表現内容に深いものを感じさせていますが、予め決めてあったアレンジでしょう、突如として倍テンポが繰り出されます。コルトレーンはまさに水を得た魚、激しくもスリリングなブロウを展開し、本ステージのハイライトの一つを迎えます。

モンクは当初バッキングを行っていましたが、コルトレーンのプレイの凄まじさからか、気まぐれ故か、殆どピアノを弾かずに傍観しています。後年ライヴ中にピアノ椅子から立ち上がり、ステージで踊る場面も見受けられました。

テナーソロ終わりに合わせて、突然もとのテンポに戻りますが大胆な場面転換、これは大変なサプライズです!

その後モンクのテーマ奏へ、コルトレーンの対旋律が音楽にゴージャスさを添えています。

8曲目ブルー・モンク、イントロはモンクの独奏でテーマが弾かれます。続いてテナーのメロディが始まりますが、これはハーモニー部分をプレイしていますね。モンクがテーマを演奏しているからでしょうか、としても、テナーがテーマの主旋律を演奏しているかの音量で、これは支配的に聴こえます。

本演奏はコンサートのもう一つの目玉、コルトレーンは10コーラスにも及ぶ長尺ソロを繰り広げます。Bフラットのブルース、モンクのバッキングはここでも殆ど行われずテナートリオ状態、そこで連想させるのが3ヶ月前8月16日に録音されたコルトレーンのリーダー作『ラッシュ・ライフ』収録の、同じく Bフラットのブルースにして、テナートリオで演奏されたトレーンズ・スロー・ブルース、本演奏は間違いなくこの発展形と判断出来ます。

9曲目エピストロフィー(インコンプリート)、最初のステージで演奏されたテイクよりもかなりテンポアップ、先発のコルトレーンのアプローチはより一層クリエイティヴさが増し、自分のプレイに確信を持てたミュージシャンならではの凄みを覚えます。リズムセクションも同様にアクティヴなプレイ、グルーヴを提供しています。

コルトレーンの最後のフレーズを受け継ぎ、モンクのソロが開始されますが、間も無く残念ながらフェードアウトです。収録時間の関係でしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?