Alex Riel / Unriel!

今回はDenmark出身のドラマーAlex Rielの作品「Unriel!」を取り上げたいと思います。コンテンポラリー系共演者との白熱した演奏、そして当代きってのスタイリストであるJerry Bergonzi, Michael Brecker2人のテナー奏者のバトルも存分に楽しめる作品です。

Recorded March 23 & 24, 1997 at Sound On Sound, in New York City.

Mastered at Medley Studio, Copenhagen. Label: Stunt Records

ds)Alex Riel ts)Jerry Bergonzi ts)Michael Brecker g)Mike Stern b)Eddie Gomez p)Niels Lan Doky

1)Gecko Plex 2)He’s Dead Too 3)On Again Off Again 4)Amethyst 5)Bruze 6)Moment’s Notice 7)Channeling 8)Invisible Light 9)Unriel

Alex Rielは1940年9月13日Denmark Copenhagen生まれ、60年代中頃から地元にあるジャズクラブJazzhus Montmartreでハウスドラマーを務め、同じくDenmark出身の欧州が誇る素晴らしいベーシストNiels-Henning Ørsted Pedersen、スペイン出身の盲目の天才ピアニストTete Montoliuを中心に米国からの渡欧組ミュージシャンであるKenny Drew, Ben Webster, Dexter Gordon, Kenny Dorham, Johnny Griffin, Don Byas, Donald Byrd, Brew Moore, Yusef Lateef, Jackie McLean, Archie Shepp, Sahib Shihab等と日夜セッションを重ね、ジャズ・フェスティバル出演、レコーディングと多忙な日々を過ごしていました。欧州各国のジャズシーンは今でこそ優れた個性的なミュージシャンが目白押しですが、60年代中頃は言わばジャズ後進国(そもそも米国以外の全世界各国はジャズ後進国でありましたが)米国出身のミュージシャンの市場、多くの米国ミュージシャンが仕事を求めて渡欧し人材が流入しました。Rielは欧州に居ながら米国のジャズ・テイストをダイレクトに吸収できた世代の一人です。

97年RielはやはりDenmark出身のピアニストNiels Lan Dokyと2人で訪米し、New Yorkのスタジオで本作をレコーディングしました。参加メンバーの中でまず挙げるべきはベーシストEddie Gomezです。彼のプレイがこの作品の要となり、演奏を活性化させインタープレイを深淵なものにしています。11年間もの長きに渡り在籍していたBill Evans Trioでの演奏のイメージが強いですが、実はEvans以降大胆な音楽的成長を遂げており、その成果としてある時は縁の下の力持ち、またある時はその場に全く違った要素を導入すべく、体色を変化させ瞬時に舌を伸ばし、獲物を捕食するカメレオンのように変幻自在に音楽に対応しています。Gomezはソロイスト、伴奏者に対し的確に寄り添い素晴らしいon topのビート、グルーヴを提供しますが、同時に音楽を俯瞰してその瞬間瞬間で最も効果的なスパイス、サプライズは何かを選択し提供する事に関してのエキスパートでもあります。

Alex RielとEddie Gomezの本作でのツーショット。Eddieの笑顔が本作の成功を物語っています。

Jerry Bergonziは47年生まれ、Boston出身のテナー奏者。作品を多数発表し、ジャズの教則本も数多く執筆しています。また莫大なマウスピース、楽器本体のコレクターとしても知られていて、音色へのあくなき探究から常に素晴らしいテナーサウンドを聴かせており、本作での圧倒的なプレイは感動的です。更に多くのオリジナルを作曲しここでも5曲提供していますが、いずれもユニークな個性を発揮しサウンドが輝いています。サックスプレイは勿論、ジャズに関連する媒体を作り上げ量産する、ツールをマニアックに収集する、表現向上のために委細構わず拘る、などから演奏者であると同時にモダンジャズを愛する、根っからのオタク系ジャズファンであると感じています(笑)。Michael Breckerが参加する2曲でテナーバトルを聴かせますが、ジャズフレーバー満載でマイペースな演奏のBergonziに対し、投げられたボールを確実にキャッチしすぐさま変化球に転じさせる技が巧みなMichael、トレーディングを重ねるうちに信じられない境地にまで発展するバトルは相性抜群、他には類を見ないテナーチームです!

Mike Sternは53年生まれ、こちらもBoston出身です。Berklee音楽大学で学び、Blood, Sweat & TearsやBilly Cobham Bandを経て81年カムバックしたMiles Davisに大抜擢され、以降自己のBandを始めとして数々のバンドで活動しています。ロックテイストを踏まえつつ、Be-Bopの要素を盛り込んだ独自のウネウネ・ラインは他の追従を許さない魅力を聴かせます。個人的にはMilesカムバック時のライブを収録した作品「We Want Miles」での全てのプレイに、神がかったイマジネーション感じます。

Niels Lan Dokyは63年Copenhagen出身、ベトナム人の父親とオランダ人の母親の間に生まれ、6歳下の弟Chris Minh Dokyはジャズ・ベーシスト、兄弟でDoky Brothersとして活動していた時期もありました。NielsもBerklee音楽大学で学びましたが米国よりも欧州が肌に合うらしく卒業後帰欧、Franceに在住して音楽活動を行なっています。因みにChrisもジャズを学ぼうと渡米、Berkleeに学びに行こうとした矢先に立ち寄ったNew YorkでBilly Hartに「ジャズを学ぶならここ以外無いだろ?」と引き止められ、NYが肌にあったのもあり、Berkleeには行かずそのまま当地でジャズ活動を展開しました。

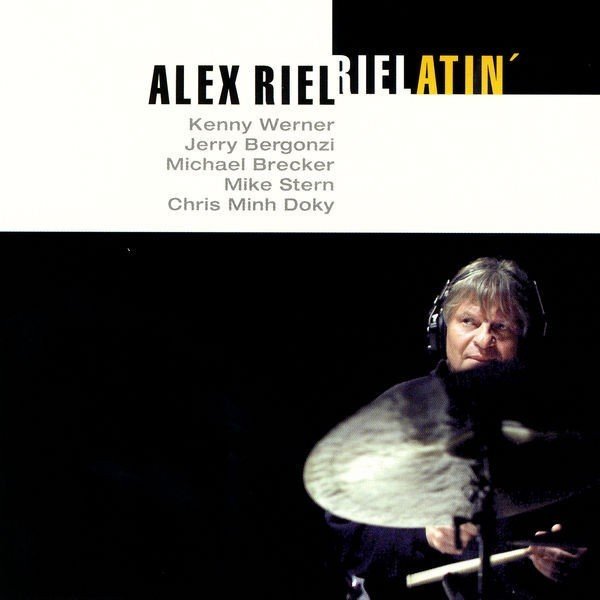

本作の出来が大変良かったからでしょう、2年後続編がリリースされました。99年NYC録音「Rielatin’」、1曲Bergonzi〜Breckerのバトルが再演されています。RielのかつてのボスであったBen WerbsterのオリジナルのブルースDid You Call Her Today、古き良き時代を感じさせるミディアムテンポのブルース。前作で取り上げたナンバーの曲想がハードだっただけに2人の大先輩による癒し系の曲を取り上げ、バトルの素材としましたが、演奏内容は全く前作に匹敵するものになりました(爆)

それでは収録曲について触れて行きましょう。1曲目BergonziのオリジナルGecko Plex、Gomezの奏でる怪しげで不安感を煽るベースパターンと、Rielのブラシワークから曲は始まります。コード楽器は参加せずテナー奏者2人から成るカルテット編成、曲想、メロディからもハードボイルドな男の世界を予感させます。Rielのドラミング自体は比較的オーソドックスながらも大健闘していますが、何しろ自由奔放なGomezのベースワークが曲中の森羅万象全ての支配権を握っているが如き状態、そこに吠えまくる2匹の野獣テナーたちが斬り込んで来ます。こういうタイプのテナーバトルは聴いたことがありません!何と表現したらよいのか、Lennie Tristano?George Russellスタイルの発展形?Ornette ColemanのHarmolodics?話が些か横道に逸れました。Bergonziがソロの先発を務めますが知的にしてアバンギャルド、アグレッシブにしてタイト、抑制の効いたしかし予定調和ではないフリージャズの領域にまで飛翔しています!テナートリオの表現としては文句の付けようがありません。今度はBergonziのソロに被るようにMichaelのソロが始まります。フレージングの緻密さ、歌い上げに至る構成力、さらに拍車が掛かっています!佳境に達したソロの丁度良いところにBergonziが再登場、ベースが消えてドラムが効果音的に響く中、動物の発情期を連想させるパルスの如き両者のアプローチ、mating callでしょうか?収束に向かった頃に不安感のベースパターンが再登場、ラストテーマへと向かいます。決してこのような演奏形態を狙ってスタートさせてはいないと思います。偶然の産物であるが故に、ジャズのスポンテニアスさを感じさせる名演奏に仕上がったと思います。

2曲目もBergonziのオリジナルHe’s Dead Too、人を喰ったタイトルですがギターとテナーのユニゾン・メロディが心地よいボサノバ・ナンバー、ピアニストは参加せずカルテット編成です。ソロの先発はSternのギター、Gomezの唸り声がところどころ聴こえるのが生々しいです。1’51″辺りでギターの倍テンポのラインに一瞬ベースが反応しサンバのリズムになりかけますが、ぐっと堪えました。しかし衝動は抑え切れず2’15″からドラム、ベースともサンバになり、ギターソロを終えるところまで続きます。続くテナーソロからは振り出しに戻りボサノバで行われ、再び3’58″からドラム、ベースが率先してサンバに持って行きます。「盛り上がったらサンバにしようか」くらいの軽い打ち合わせがあったのかも知れません。その後ベースソロで再びボサノバに戻り、Gomezの超絶技巧ソロ、68年Bill Evansの「At the Montreux Jazz Festival」での名演奏をイメージしてしまいます。この時のベースの録音方法はおそらくマイクロフォンが主体であったので、弦が指板を叩く音が「バチバチ」と物凄く、インパクトが強烈でしたが、本作ではピックアップからの入力の方がメインなので、柔らかく伸びる感じの音色に仕上がっています。

3曲目は本作もう一つのテナーバトル曲On Again Off Again、曲自体はBergonzi作のマイナーブルース。実に正統派、テナー奏者によるバトルはこうあるべきと言うやり取りを聴くことができるテイクです。音符のフラグメント状態からThelonious MonkのEvidenceをイメージさせるテーマに続く先発ソロはMichael、人を説得せしめるための専門用語を用いた滑舌の良いスピーチ(Michael流ジャズ演奏のことです)はしっかりとした手順を踏まえ、一つ一つの言葉の持つ意味を噛み締めながら、確実に次の言葉に繋げて行くことが大切なのだと高らかに宣言しているかの如きプレイです!後ほど行われるバトルのためにかなりの余力を残してクールにソロを終えていますが、続くBergonziはイってます!ソロの後半でJackie McLeanのLittle Melonaeのメロディを引用しているのはご愛嬌、ピアノソロに続きいよいよタッグマッチの時間です!Michaelから4小節づつのトレーディング、研ぎ澄まされた空間に鋭利なテナーサウンドが投入されます。互いのフレーズ、コンセプトを受けつつ、Michaelがサウンドの幅を広げていますが、Bergonziの対応も実に的確、手に汗握るバトルです!演奏にはその人の人間性、人柄が表れますがMichaelは人の話をよく聞き、話の内容をよく覚えています。彼の生前の事ですが、前回の来日からさほど間を空けずの再来日時のMichaelとのやり取り、「前回話をした時にTatsuyaが探していた⚪︎⚪︎⚪︎は見つかったかい?」「Mikeよく憶えているね、ちょうど見つけたところだよ」「それは良かった、僕も探して見つけたところなんだ。じゃあ大丈夫だね」「Thank you Mike!」と言うやり取りをした覚えがありますが、バトル相手のフレーズをしっかりと聴き拾い、把握し、音楽的に膨らませて相手に受け渡す技の巧みさにまさしく彼の話っぷり、人への接し方を感じました。

肝心のバトルですが、次第にヒートアップ、16分音符フレーズのトレーディングから5’50″のトリルの応酬、6’15からの最低音への急降下爆撃合戦、6’27″からのMichael半音上げ作戦、6’32″Bergonziも半音上げに応じミッション継続、6’36″Michael更に半音上げで徹底抗戦、しかしまだやるのかMichael、更に半音上げ!ピアノのバッキングも応えています!Bergonziそれには答えず新たなアプローチで応戦、Michaelも「そう来たかJerry、ではこれでどうだ!」一瞬Jerry躊躇を見せましたがフラジオ大作戦でその場を切り抜けました!しかしフラジオはMichaelお手の物、幾ら何でもフラジオでMichaelに戦いを挑んではいけません!得意技で寝技に持ち込こまれそうな勢いです!Jerryは最低音炸裂+Sonny Rollinsのアルフィーのテーマ部分的引用フレーズで勝負に出ました!Michael対抗策として4小節間丸々アルフィーのテーマ完奏、何と付き合いの良い人でしょうか(笑)!Bergonziも1小節アルフィー引用+シンコペーションで変化球を投げましたがそろそろ時間切れ、史上稀に見る大試合もこれにて一件落着、Tom & JerryならぬMike & Jerryテナーバトル史に残る演奏になりました!

4曲目はGomezのオリジナルAmethyst、美しいバラードです。Bergonziの優しさ、メロウなテイストを堪能出来るテイクに仕上がっています。

5曲目はSternのオリジナルブルースBruze、彼の83年初リーダー作「Neesh」でDavid Sanbornをフィーチャーした形で収録されていますが、ここでは作曲者本人のギターが前面に出るギターカルテットで演奏されています。難しそうなリフ、Stern自身も難儀しているように聴こえます。

6曲目John Coltraneのお馴染みのナンバーMoment’s Notice。ギターがメロディを演奏し、Bergonziが吹いているのはColtraneがオリジナルで吹いているハーモニーのパートが中心になっています。ギターの音像が引っ込んでいるので、ハーモニーの方がメロディに聴こえます。難解なコード進行をバンド一丸となってスキー競技のスラロームのように華麗に滑り抜けているが如く演奏し、盛り上がっています。

7曲目BergonziのChanneling、スタンダード・ナンバーのAlone Togetherのコード進行が用いられています。こちらもピアノが参加せずSternのギターがバッキングを務めます。Bergonziの流暢なソロ後、Gomezのソロでは自身の声が殆どユニゾンで聴こえています。

8曲目Invisible Lightは60年代のWayne Shorterのバラードを思わせるBergonziのナンバー。Gomezのソロをフィーチャーしたナンバーに仕上がっています。

9曲目Dokyのオリジナルその名もUInriel、作曲者自身のピアノは参加せずコードレスのテナートリオで演奏されています。曲のエンディングに多分Rielでしょう、声が入っています。