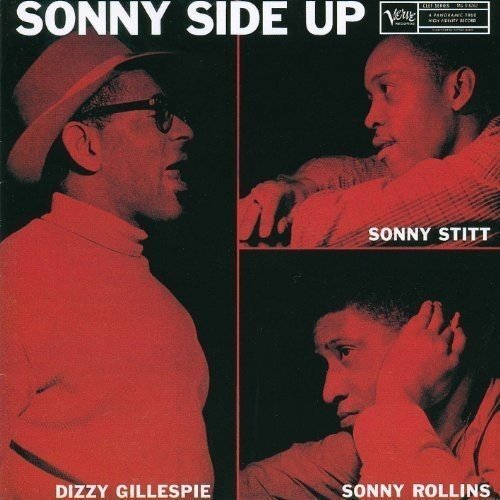

Sonny Side Up / Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Sonny Stitt

今回はDizzy Gillespie、Sonny Rollins、Sonny Stitt3人の共同名義による作品「Sonny Side Up」を取り上げましょう。実質的なリーダーはGillespieですがテナー奏者2人に思いっきり演奏させています。

1957年12月19日Nola Recording Studio, NYC tp,vo)Dizzy Gillespie ts)Sonny Rollins, Sonny Stitt p)Ray Bryant b)Tommy Bryant ds)Charlie Persip prod)Norman Granz Verve Label

1)On The Sunny Side Of The Street 2)The Eternal Triangle 3)After Hours 4)I Know That You Know

モダンジャズ黄金期の57年12月にニューヨークで録音されています。時期や場所的に悪いものが録音されるわけがないのですが、これは飛びっきり極上な出来栄えです!トランペット、テナーサックス2管、ピアノトリオのSextetでの演奏です。

この作品のレコーディング8日前、12月11日にやはりDizzy Gillespieが「Duets」という作品を録音しています。正式には「Dizzy Gillespie With Sonny Rollins And Sonny Stitt / Duets」というタイトルで、ジャケ写に3人並んでの演奏風景、リズムセクションのメンバーが同一な上に、国内盤のタイトルが上記とは若干異なり3人のクレジットが並列になっているので、てっきり「Sonny Side Up」同様にSonny2人の壮絶なバトルを聞くことが出来るアルバムかと思いきや(勿論レコード会社もそのあたりを狙ったのでしょうが)、2曲づつRollinsとStittを迎えてQuintetで演奏しており、残念なことに2人のSonnyの共演はありません。ですのでこのジャケ写は「Sunny Side Up」録音時撮影のものと推測されます。

このレコーディングの出来が思いのほか良かったので、Verve LabelのプロデューサーNorman GranzがGillespieに「Dizzy、じゃあ今度は2人のSonnyと一緒に演奏するのはどうだ?あいつらにバトルをやらせるんだよ!」と話を持ち掛け「ついでにSonny繋がりでOn The Sunny Side Of The Streetも演奏したらどうだろう?Dizzyのレパートリーにあるだろ?そう来ればアルバムのタイトルもSonny Side Upなんて面白そうだな!ダジャレだけどね!」そこまで具体的に提案したのかどうかまでは分かりませんし(笑)、逆にもともと2人の Sonnyとセクステットで録音する企画があり、そのリハーサルを兼ねたレコーディングが「Duets」だったのかも知れません。しかしジャズという音楽はメンバーの人選によりケミカルな作用が働くもので、2人のSonnyの壮絶なバトルがジャズ史上に残る名演を産み出しました。必ずしも「対抗意識」というのは良い結果を生み出すとは限りませんが、2人のSonnyの場合は見事に功を奏しました。

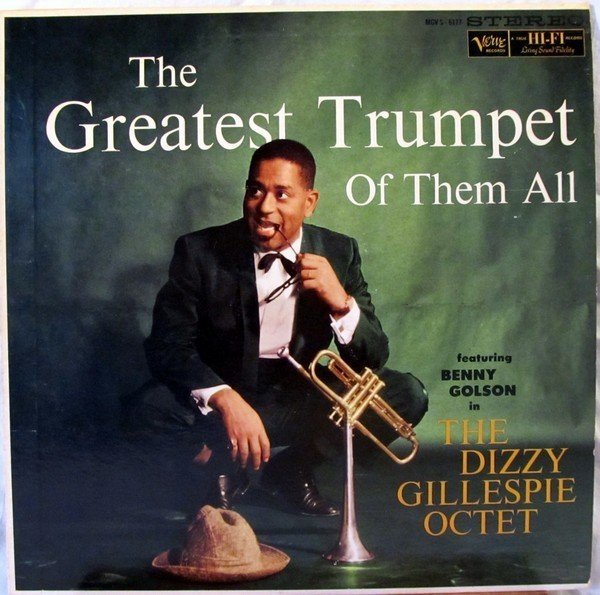

実は「Sonny Side Up」録音の前日、12月17日にもGillespieはスタジオ入りして彼名義のアルバムを録音しています。The Dizzy Gillespie Octet「The Greatest Trumpet Of Them All」 Verve Label

同じスタジオで同一メンバーのリズムセクション、音楽監督にBenny Golsonを迎えてtp,tb,as,ts,bsの5管編成から成るOctetでのレコーディングです。Benny Golsonのゴージャスで品格のあるアレンジにより美しいアンサンブル、リラックスした演奏を聴く事ができます。加えてミディアム・テンポが中心の演目が更に優雅な雰囲気を醸し出しています。翌18日に行われる火の出るような白熱したセッションの予感など微塵もありません。

Benny Golsonのアレンジですが、僕が在籍したビッグバンド「原信夫とシャープス&フラッツ」にかなりの曲数のGolsonアレンジによるビッグバンド譜面がありました。僕自身も随分とその譜面を元に演奏しましたが、何れにもGolson流の美意識が沸々と感じられ、同時にジャズの伝統に根ざしつつも何か新しいテイストを加味しようとするチャレンジ精神、情熱、それらを踏まえた上でのジャズへのリスペクト、愛情、シャープスで演奏していて毎回堪らなくワクワク感を抱かせてもらえました。

さて「Sonny Side Up」に話題を戻しましょう。57年12月はGillespieの仕事で忙しかったレギュラートリオのメンバー、ピアニストRayBryantとベーシストTommy Bryantは兄弟ですが( Tommyが兄)、この2人には更にドラマーの弟Lenがいるそうです。兄弟でピアノトリオを組めるなんて楽しそうですね。更にギタリストKevin Eubanks、トランペッターDuanne Eubanks、トロンボーン奏者Robin Eubanksの3兄弟はRay Bryantの甥っ子達だそうです。優れたミュージシャンを大勢輩出したジャズ家系です。

「Duets」の2人のSonnyの演奏はいつもの彼らの水準値での演奏を聴くことが出来ます。言ってみれば並、例えれば松竹梅の「梅」の演奏ですが、「Sonny Side Up」での2人の演奏のクオリティは全く異なります。特上や「松」どころではない、全く別物と言える熾烈なインプロヴィゼーションの戦いが聴かれます。推測するに「Duets」録音時には2人のSonnyの共演は決まっていなかったという気がします。バトルが決まっていたのならその時点で2人のSonnyはお互いを意識して既に「松」クオリティの演奏を展開していたように思えるからです。

「Hi, Sonny, 12月18日火曜日にもDizzyのレコーディングを企画したので宜しく。リズムセクションのメンバーは同じだけど2人のバトルを予定しているからね、盛り上がってくれよ、僕も楽しみにしているから」とプロデューサーのNorman Granzが「Duets」の録音後に口頭で2人に伝えたのかどうか知る由もありませんが、2人のSonnyはどんな気持ちで18日レコーディング当日まで過ごしたのかを想像するのも面白いです。Stittの方がかなりナーバスに過ごしたのではないかと感じてしまうのは、対抗意識を剥き出しにしてレコーディングに臨んでいるからです。Stittは24年2月2日生まれでこの時33歳、一方のRollinsは30年9月7日生まれで27歳、しかもRollinsは56年「Saxophone Colossus」以降57年「Sonny Rollins, Vol.2」「Newk’s Time」「A Night At The Village Vanguard」と名盤を量産していた時期でまさに飛ぶ鳥を落とす勢い、Stittの方もコンスタントに作品をリリースしていましたが何しろ6歳年下の若造に負けるわけにはいかない意地を感じさせます。Rollinsは先輩格のStittとのおそらく本格的な共演は初めてなので、身の引き締まる思いでレコーディングに参加しましたが委細構わず、処処に臆する事無く、泰然と構えて演奏しています。この当時神がかったかの如くジャズのスピリットの化身のような演奏を繰り広げる時がありましたが、ここでは間違いなくジャズの神が降臨しています!

2人の演奏スタイルについてですが、基本的に2人共Charlie Parkerの影響下にあり、Stittはそれを貫き通しつつも自己の語法を確立しています。ただ僕には彼の吹く内容が全てフレーズに感じてしまうのです。端的に述べるならばフレーズという手持ちのパズルのピース、断片を組み合わせてアドリブをしている、Stittの所有するパズルのピースは半端ない数なのでそれはバリエーションに富んでいるのですが、結局のところ全てが予定調和で終わってしまっているように聴こえます。箱庭の中での造作を楽しんでいると言うか、ジャズという音楽の様々な要素の中で「意外性」は特に大切だと思うのですが、Stittの演奏には破天荒さは期待できず、なのでハズレはないのですが大当たりもありません。僕は些かStittに対し厳しすぎる評価を下しているかもしれませんが。一方RollinrsはParkerの他テナーサックスの先達Ben Websterや Coleman Hawkinsにも多大な影響を受けつつ自己のスタイルを確立させています。メロディを発展させることをアドリブの基本に、極太でコクのある倍音豊かなテナーサックスの王道を行く音色で、ジャズ史上最も1拍の長い音符で演奏する奏者の1人として豪快に、スポンテニアスさを根底に、型にはまらなさを最大の武器としてソロを展開させ、Rollins向かう所敵なしを印象付けています。

1曲目On The Sunny Side Of The Street、明るいハッピーな曲想はオープニングに相応しいかもしれませんが、2人のSonnyは水面下で既に火花が散っています。ソロの先発はStitt、軽快なフレージングで切り込み隊長を務めます。Stittはアルトサックスも演奏しますが、アンブシュアが両方の中庸を行っているようで、アルトがそのまま低くなったテナーの音色に近く聴こえます。タイム感も少し前気味で1拍の長さがRollinsに比べると少し詰まり気味です。それでも巧みなジャズフレージングのショウケース、舞の海関状態のフレーズのデパートの観を呈しているので聴き手に訴えかけます。Gillespieのミュート・トランペットによるソロを経てRollinsの出番です。この圧倒的な存在感、腰の据わり方、ゴージャスさ、ソロの構成の巧みさ、フレージングの始まる位置のジャズっぽさ。Stittは4小節単位のアタマからフレージングが始まっていますがRollinsは必ずアウフタクト(弱拍、弱起)から始まっています。ラストはGillespieのボーカルをフィーチャーして大団円でFineになります。

2曲目が本作のハイライト、アップテンポ♩=300でサビのコード進行が変則的なStitt作曲のリズムチェンジ・The Eternal Triangle、「永遠の三角関係」ではないですね、2人のSonnyのタイマン対決です!ソロの先発今回はRollinsから。Rollinsが5コーラス、続くStittが8コーラス(長い!)、4小節交換が3コーラス、8小節交換が3コーラスの合計19コーラスをテナー奏者たちが演奏しています。イヤー何度聴いても凄いです!聴く度に凄さが身体に沁み入って笑いさえ出てしまいます!テンポが早いほどRollinsのリズムのたっぷり感が浮き出てきており、Stittもon topですがタイムに対して安定感を伴ったリズムで吹いています。テーマが終わった後トランペットの吹き伸ばしがあり、暫くしてからRolinsのソロが始まっているのはどちらが先発かを決めていなかったからなのかも知れません。ソロの3コーラス目にGillespieとStittによるバックグラウンド・リフが演奏され、その後4コーラス目の最後あたりにGillespieが発する、Rollinsの素晴らしいソロに対しての感極まった声を聴くことができます。大変な集中力を伴ってはいますがRollinsとしては6~7割の余裕の力で演奏している感じです。Stittに変わった途端にタンギングの滑舌、音符の長さ、タイム感が一変します。音色がRollinsよりもホゲホゲした成分を感じるのはStitt頬を膨らませて吹いているので、こもった成分が音色成分に混じるためでしょう。Stan Getzの音色にも同様の事柄を見出すことができます。ソロの4コーラス目にバックリフが入りますがその後もStittソロを4コーラス続けており、終わりません!まるで意地になって「オレはこいつには負けんぞ!」と言っているかのようです。

Stittのソロ後Rollins先発で4小節バースが始まります。出だしの部分Rollinsがスネークインして入って来るのはマイクロフォンから離れていたのでしょう、Stittのロングソロにすっかり待たされました。しかし丁々発止とはまさにこの事、とんでもないやり取りの連続です!4小節バース2コーラス目から3コーラス目に入る時のスムースさがまるで1人で吹いているように聴こえます。そしてここからがStittの負けず嫌いの本領発揮なのですが、ごく自然にバースの主導権を握るべく先発に入れ替わり、倍の長さの8小節交換を始めます。この後さらにヒートアップ、StittはRollinsのフレージングにとことん対応していますがRollinsは自分のペースをキープしています。こういうバトルの時にフレーズをたくさん持っているプレイヤーは飛び道具に事欠かないので、対応しつつRollinsに仕掛けています。8小節交換の2コーラス目で一瞬終わりかけの雰囲気になりましたが、主導権を握るStittまだ続けます。いよいよ3コーラス目の最後にRollinsが「Sonny、もう止めようよ、だってこの録音はDizzyのじゃないか、Sonnyは自分のソロでもさっきずいぶん長くやってるんだよ、バースまでオレらがこんなに長く演奏してはマズイよ」と言わんばかりにオシマイのフレーズを吹き、やっと戦いは終わりました。リズムセクションも大変な長丁場、さぞかしホッとしたことでしょう、お疲れ様でした(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?