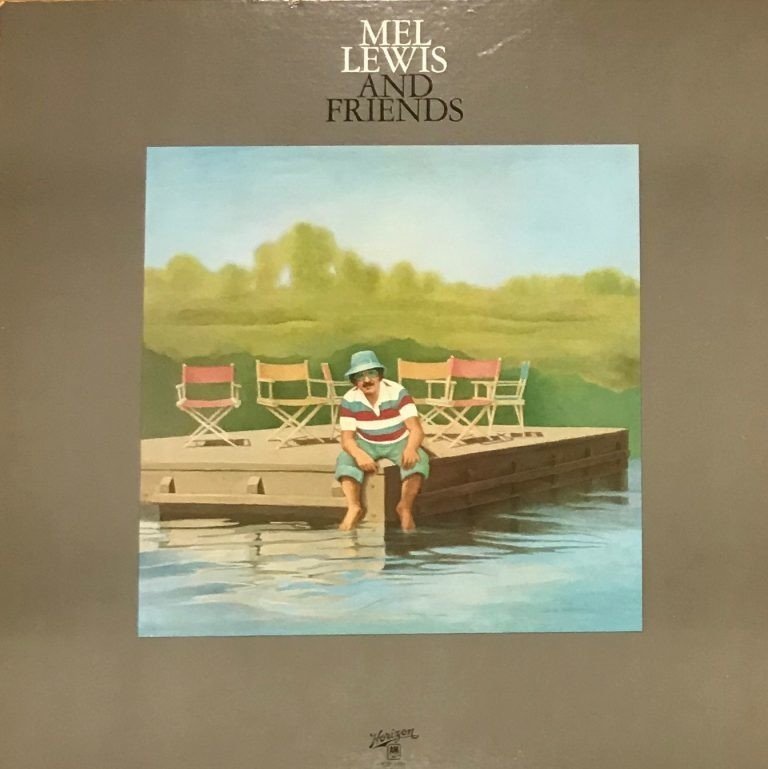

Mel Lewis / Mel Lewis And Friends

今回はドラマーMel Lewisの1976年録音のリーダー作「Mel Lewis And Friends」を取り上げましょう。

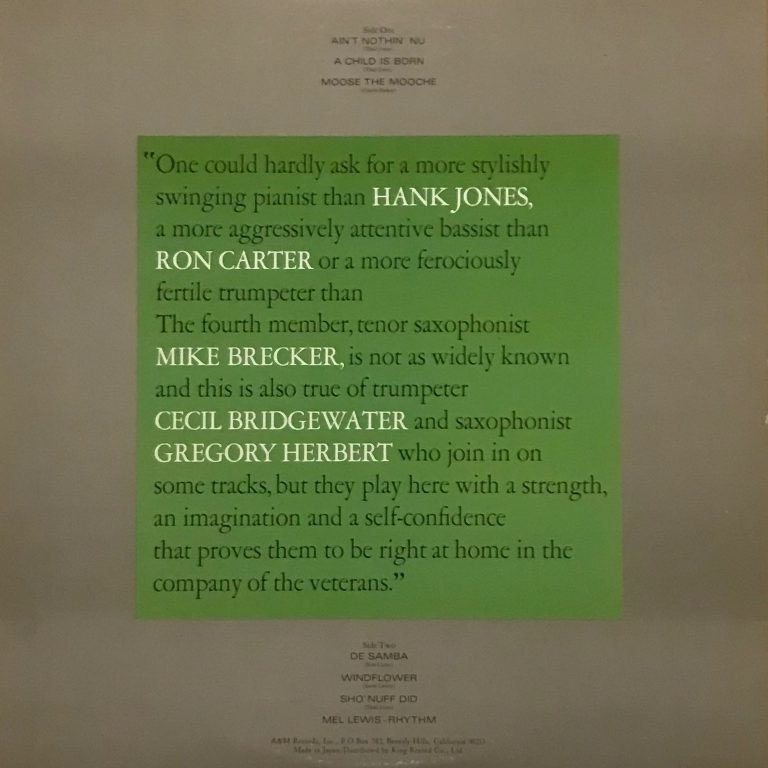

tp, flg-h)Freddie Hubbard ts)Michael Brecker tp)Cecil Bridgewater as, ts)Gregory Herbert p)Hank Jones b)Ron Carter ds)Mel Lewis

1)Ain’t Nothin’ Nu 2)A Child Is Born 3)Moose The Mooche 4)De Samba 5)Windflower 6)Sho’ Nuff Did 7)Mel Lewis-Rhythm

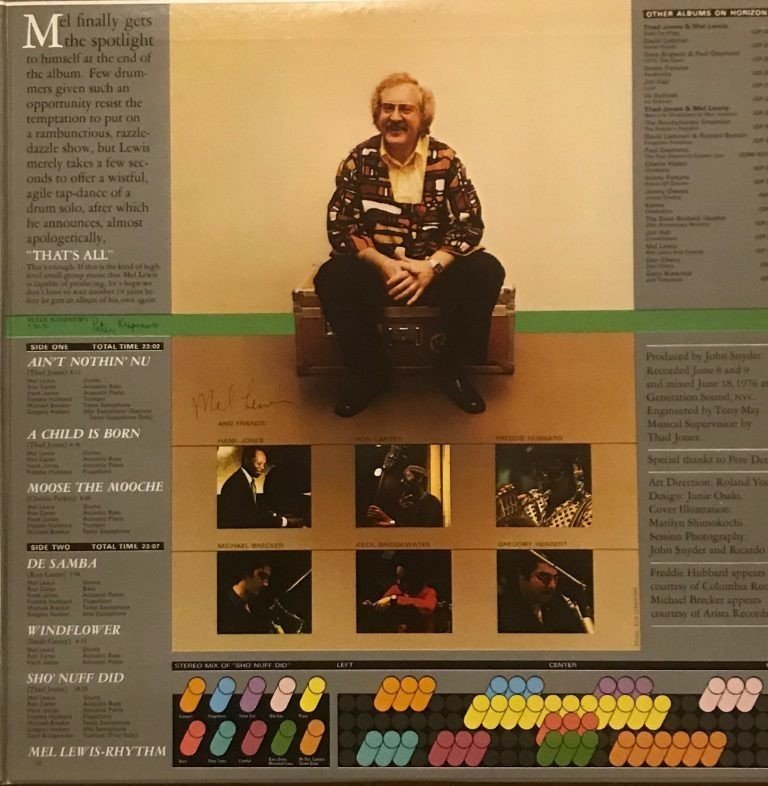

Recorded June 8 and 9 and mixed June 18, 1976 at Generation Sound, NYC. Engineered by Tony May. Musical Supervision by Thad Jones. Produced by John Snyder Horizon Label 1977

Digitally mastered at Van Gelder Recording Studio, November 1988. Rudy Van Gelder engineer. Digital Producer: John Snyder

Blogを書くべく久しぶりにCD聴こうと棚から本作を取り出し、何気にライナーノーツを見ると執筆者に自分の名前が! 書いたことをすっかり忘れていましたが、本作がCDで再発された際に参加のMichael Brecker絡みでライナー執筆を依頼されたようです。

そしてこの再発リリース時に名手Rudy Van Gelderによるdigital remasteringが施され、レコードでの録音状態よりも格段に音質がクリアーになり、楽器のセパレーションも大変良くなりました。レコード原盤の録音エンジニアが別人でもVan Gelderが登場してCDへのdigital remasteringが当時よく行われたようです。レコードからそのまま何もmasteringのサウンド処理をせずにCD化して(digital, analog音源を問わずCD化には的確なmastering処理が不可欠です)、とんちんかんな音質に仕上がったCDが黎明期によく出回りましたが、Van Geldrerに依頼したのはプロデューサーJohn Snyderの音質への強いこだわりの表れです。

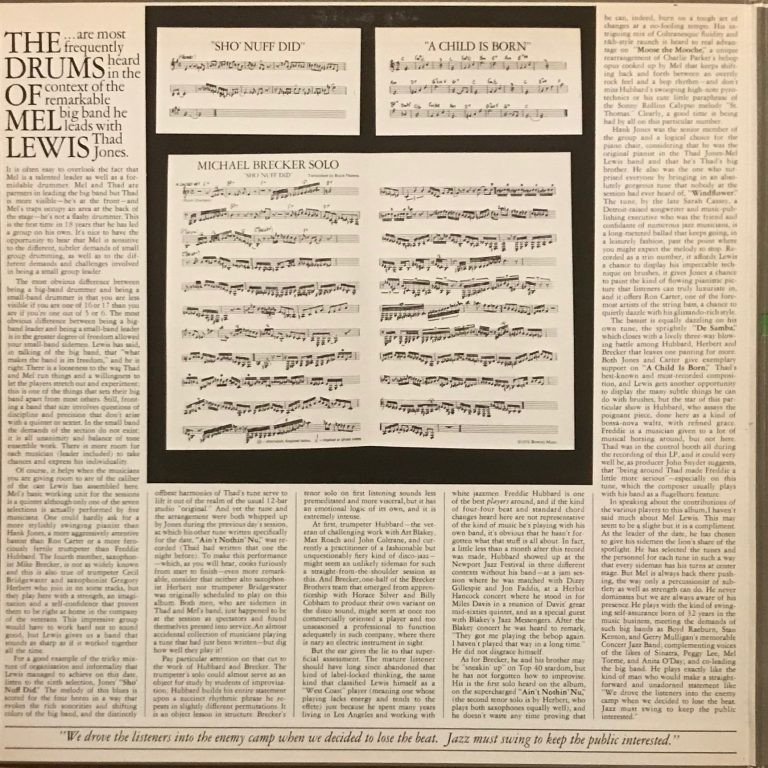

こだわりと言えば本作のレーベルHorizonはレコード当時二つ折りジャケットを採用(CDでも踏襲してデジパック仕様です)、ほとんど全てのリリース作品の見開きライナーに他には無い幾つかのこだわりが施されています。録音面では各楽器のステレオ音像の位置、定位を表したカラフルで立体的なダイアグラムが配され、演奏曲の譜面(ここではSho’ Nuff DidとA Child Is Born)、更には収録曲のアドリブソロまで正確に、実に緻密に採譜されています。普通はリーダーのアドリブを採譜するのでしょうが本作はドラマーの作品、特にMel Lewisは派手なソロを繰り出すタイプのプレイヤーではなく、共演者とともに伴奏で自身の音楽性を表現するスタイルなので、フロント楽器かピアニストのソロの採譜、掲載を試みることにしたのでしょう。プロデューサー・サイドとしてはFreddieのブリリアントでテクニカル、華麗なソロも捨てがたく、Hank Jonesの職人肌でリリカルなソロも十分に可能性があったでしょうが、白羽の矢が立ったのはMichael、FのブルースSho’ Nuff Didに於けるソロです。彼らよりも知名度が低く、The Brecker Brothers Bandで前年デビューしたばかりのほとんど無名の新人のソロを採譜して掲載するとはプロデューサーもかなりマニアックですね。でもここでのMichaelのソロはクリエイティヴで素晴らしく、当時の彼のベストな演奏で、掲載するに足る内容だと思います。Snyder氏大英断を下しました。推測するにSnyderはオーディオ好きの楽理派で、何かの楽器の元プレイヤー(サックス?)だと思います。

双頭バンドであるThad Jones – Mel Lewis Orchestraのリーダーとして、ビッグバンドのリズムの要を担当し美しい音色で堅実なビートを繰り出すLewisのリーダー作、本作のコンセプトはThad Jones演奏不参加ながらサド・メル・ビッグバンドのコンボ版と言えましょう。基本的にはFreddieとMichaelの2管がメインのフロントで、Thadはトランペット演奏こそしませんでしたが音楽監督、アレンジャーとして参加、そしてスタジオ内で書き上げたアレンジ、楽曲のアンサンブルを具体化すべくサド・メルの楽団員サックス奏者Gregory Herbertとトランペット奏者Cecil Bridgewaterが急遽駆り出された形です。親分肌で面倒見が良いLewis、ビッグバンドの若手メンバーからもさぞかし慕われていたことでしょう。Thadの急なオファーにも喜んで人肌脱いだ事だと思います。大所帯をまとめていくには音楽性が大切なのはもちろんですが、やはり人柄が物を言います。

Melは29年New York州生まれ、ロシア系ユダヤ人を両親に、54年Stan Kentonを皮切りに若い頃からビッグバンド畑を中心に活動しています。人を褒めることを知らない名ドラマー(笑)、しかも同じビッグバンド・リーダーBuddy Richをして “Mel Lewis doesn’t sound like anybody else. He sounds like himself.”と大絶賛されています。こちらもお人柄故かもしれません。

ピアノには大ベテランHank Jones、Thadの実兄です。ちなみにご存知Elvin JonesはThadの実弟、ジャズ界に燦然と輝くJones三兄弟はその音楽性が全く異なってシーンに君臨していたのがとても興味深いです。本作でもソロとバッキング、アンサンブルに味わい深い演奏を提供しています。

ベーシストRon CarterはMelのドラムと完璧なコンビネーションを聴かせ、当時のベーシスト第一人者を印象付けます。この人の存在なくして本作のスイング感は得られませんでした。

1曲目Ain’t Nothin’ Nu、レコーディング前夜にThadが書き下ろしたいかにも彼らしいアップテンポのマイナー・ナンバー。ソロの先発はMichael、エグい音色でグイグイと攻めています。ちょっと気になるのはリズムのノリですが、結構前ノリ、本作中他の曲よりもリズムに余裕がない感じです。ジャズ・リジェンドに常に敬意を払う彼はThad, Mel, Hank, Freddie, Ronと時間を共有出来ることに喜びを感じていた反面、諸先輩方を前にしてかなり緊張気味で演奏に臨んでいました。おそらくこの曲を最初に録音したのでしょうが、さすが曲を経るごとに次第にリラックスして場に溶け込んだ演奏に変わっていきます。続くHankのソロはリラックスした中にもジャズのスピリットを十分に感じさせ、後年大ヒットしたRon Carter, Tony WilliamsとのThe Great Jazz Trioでの演奏を彷彿とさせます。その後のFreddieの素晴らしい音色でのソロ、絶好調ぶりを聴かせますが、何しろタイムが素晴らしい!リズムの丁度良いところ、いわゆるリズムのスイートスポットに音符を確実にヒットさせるテクニックには敬服させられます。アンサンブルではアルトを吹いていたGregory Herbertのテナーに持ち替えてのソロがあり、さらにベースとドラムのバースが行われてラストテーマになります。

2曲目はThadの代表曲A Child Is Born、Freddieのフリューゲル・ホーンがフィーチャーされワンホーンでの演奏です。作曲者を目の前に演奏する気持ちはどんなものでしょうか?でもFreddieは委細かまわずスイングしていますが。ピアノのイントロからバラードでメロディが演奏された後、ボサノヴァのリズムでソロが始まります。うっとりする音色ですがFreddieはいささか饒舌に、続くHankは曲調に合致した美しいソロを聴かせます。ラストテーマはそのままピアノのルパートからFreddieのフリューゲル・ホーンで締めくくられます。全編を通してMelのリムショットとブラシワークでのボサノヴァのリズムが優しい音色で、小気味良いです。

3曲目はご存知Charlie Parkerの名曲Moose The Mooche、ジャズロック風のリズムが意表をつきますが曲のサビではスイングに、ソロの2コーラス目からもスイングに変わります。ソロ先発Freddieは水を得た魚のごときスインガーぶりを発揮、何とカッコいい演奏でしょう!ソロの構成、フレージングの巧みさ、タイム感、楽器のコントロール、非の打ち所がない演奏です!続くMichaelのソロ、ベンドを巧みに用いた出だしから始まります。8ビートのリズムと相俟ってロックギターの如きテイストを感じさせます。ソロの内容も先発Freddieと遜色ないクオリティを聴かせ、さらに1曲目の演奏よりもリズムの落ち着きをしっかりと取り戻しています。Hankのピアノソロはいつも安定感を聴かせ、ジャズの醍醐味に溢れています。トランペットとドラムの8バース、テナーとドラムの8バースと続き、ベースが絡みつつのドラムソロも聴かれます。Ronのよく伸びる音色には彼にしかない色気を感じます。ここまでがレコードのSide Aになります。

4曲目はRonのオリジナルDe Samba、Ronの一連の作風の明るいナンバーです。Freddie, Hank, Gregoryとソロが展開され、エンディングではMichaelも交えてコレクティヴ・インプロビゼーションが聴かれます。

5曲目はピアノトリオでHankをフィーチャーしたWindflower、Melの堅実なブラシワークが要となっています。

6曲目はThadのオリジナル、スタジオ入りしてから曲を書き上げたSho’ Nuff Did、4管編成の重厚なアンサンブル、各ソロの終盤戦に演奏されるバックリフからThad – Mel Orchestraのサウンドを聴き取ることが出来ます。Cecil, Gregory, Freddie, Michael, Hankと比較的淡々とソロが続きますがHankのソロはMichaelに刺激されたのか熱いものを感じます。それにしてもMichael君、よもやここでの自分のソロが採譜されてレコードのライナーに記載されるとは思わなかったでしょう。

7曲目ラストを飾るのはエピローグ的に演奏されたMelのドラムソロ、とはいえシンプルにリズムを刻んでいるだけのものですが。安定したリズム感に定評のあったMelはビッグバンドの他多くのヴォーカリストからもオファーがありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?