エズセティックス/ジョージ・ラッセル

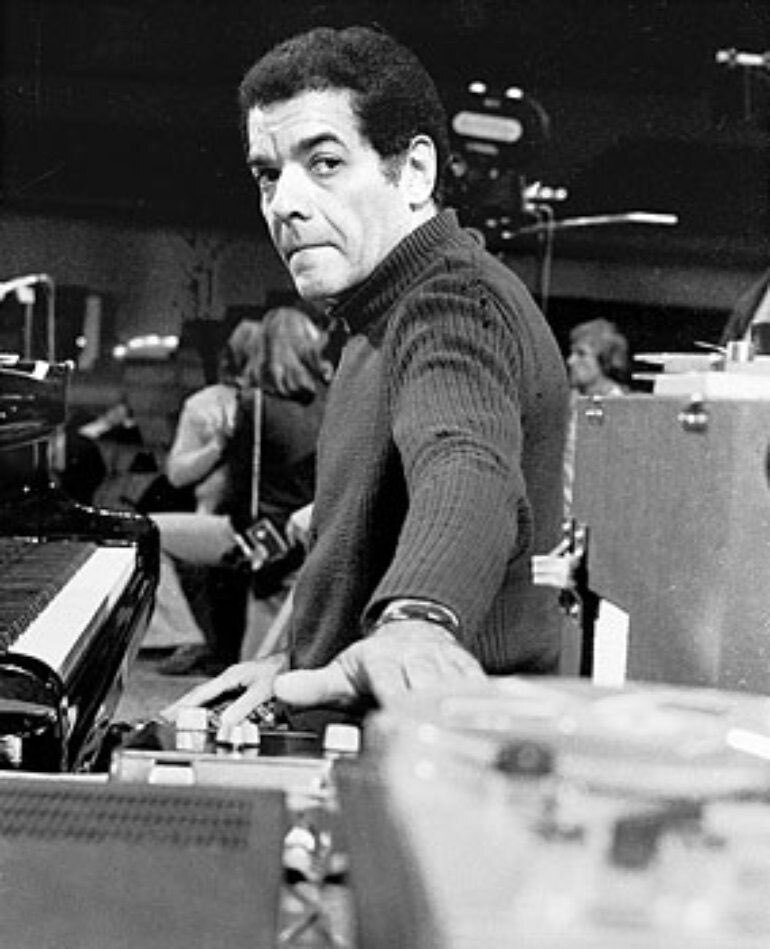

ピアニスト、コンポーザー、そしてアレンジャーでもあるジョージ・ラッセル、1961年録音リーダー作『エズセティックス』を取り上げましょう。

録音:1961年5月8日

スタジオ:リーヴス・サウンド・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:ジャック・ヒギンズ

プロデューサー:オリン・キープニュース

p,arr)ジョージ・ラッセル tp)ドン・エリス tb)デイヴ・ベイカー as,bcl)エリック・ドルフィー b)スティーヴ・スワロー ds)ジョー・ハント

(1)エズセティックス (2)ナーディス (3)リディオット (4)ソウツ (5)オネスティ (6)ラウンド・ミッドナイト

エリック・ドルフィー、スティーヴ・スワロー、ドン・エリス、デイヴ・ベイカー、ジョー・ハントら当時最先端のミュージシャンを擁した、ラッセル6作目のリーダーアルバムになります。

理知的で探究心に富んだ音楽を展開し、アグレッシヴな演奏を聴かせますが、リリカルでリラックスした側面も覗かせる、バランス感を有するミュージシャンと認識しています。

56年録音初リーダーアルバム『ザ・ジャズ・ワークショップ』から先鋭的な演奏を聴かせ、作曲、アレンジに個性を発揮しています。

未だにジャズ界でその内容や価値が論じられ、ポップスやロック、現代音楽の概念にまで多くの影響を与えている、ラッセルが唱えた音楽理論「リディアン・クロマチック・コンセプト」(LCC)、彼の著書である「リディアン・クロマチック・コンセプト・オブ・トーナル・オーガニゼーション」がその詳細についてのテキストとなっています。

ラッセルは45年から46年にかけて1年半あまり結核で入院し、病床でLCCの概論をまとめました。53年には初版が発行されています。

因みにこの頃ラッセルは、ニューヨークのメイシーズ百貨店で従業員として働いていたそうです。洋の東西を問わず、ジャズミュージシャンが生計を立てるには厳しさが伴います。

初版時わずか80ページのシンプルな本でしたが、その後改訂を重ねて250ページ以上のヴォリュームに化します。難解な理論であるために、次第に多くの補足が加えられたためと推測出来ますが、論じるにあたり初版が最も分かり易いと言う気がします。

ラッセルは40年代中頃からマイルス・デイヴィスとのやり取りがあり、「全てのサウンドのチェンジを知りたい」という言葉がきっかけとなり、発案されたとも言われています。

ジャズの基本的な概念から生じた理論で、ヴァーティカル(垂直)、ホリゾンタル(水平)な音の捉え方を行い、現代のあらゆる音楽に対応、分析そして解説を行う一つの手段であるようです。

私自身も米国人LCCインストラクターのセミナーを受講したことがありますが、残念ながら自分の理解力を超えたところに理論が存在していました。把握できたのは「あらゆる音使いの正当性」を論理的に説明しようとする動きでした。

ラッセルの音楽的背景に触れてみましょう。23年6月23日オハイオ州シンシナティ生まれ、父親が音楽大学の教員で、幼少時は教会の聖歌隊で歌唱し、ビッグバンド音楽に囲まれて育ちます。

ボーイスカウトでドラムを担当、その後ベニー・カーターのバンドに参加しますが、マックス・ローチがそこに現れ、彼はドラマーを辞める決意をしたそうです。

「マックスはドラマーの全てを持っていた」とは彼の弁、そのように判断出来るラッセルも、かなりの腕前のドラマーだったのではないでしょうか。

40年代初頭にセロニアス・モンクの名曲ラウンド・ミッドナイトを聴き、ニューヨークに移住することを決めました。

アレンジの才を買われ、47年にディジー・ガレスピー・ビッグバンドにガレスピーの楽曲であるクバナ・ビー、クバナ・バップのアレンジを提供します。

40年代後半、ニューヨーク、マンハッタン55丁目のギル・エヴァンスのアパートに先進的なミュージシャンであるマイルス、ローチ、ジョン・ルイス、ジェリー・マリガン、ジョン・カリシ、そしてラッセルらが集まり、毎日のようにディスカッションが行われていました。チャーリー・パーカーが参加した日もあったそうです。

ビバップの方法論であるコーダルなアプローチから、モード主体の考え方を討論し、互いの音楽性を深めて行ったのでしょう、現代のように求めれば全てが手に入るのとは真逆の当時、暗中模索でミュージシャンは少しづつでも前進して行くために互いに情報を交換し、討論を重ね、新たな音楽シーンの開拓を目指していました。

中でもギルとラッセルはお互いの書いたビッグバンドのスコアを交換し合うほどに親密な間柄だったそうです。さぞかしアレンジャー同志、互いの方法論、アプローチを確認、分析し、切磋琢磨した事でしょう。

51年マイルスやリー・コニッツのアルバム『コンセプション』で、エズセティックス等のラッセルのオリジナルが取り上げられます。

56年前述の初リーダー作録音、そして58年9月に第2作目『ニューヨーク、N.Y.』をレコーディングします。ジョン・ヘンドリックスのナレーションを全面にフィーチャーしたユニーク且つ意欲的な作品、収録曲リチャード・ロジャースのナンバー、マンハッタンではジョン・コルトレーンやビル・エヴァンス、アート・ファーマー、ボブ・ブルックマイヤー等が参加しますが、参加ミュージシャンはラッセルのもとでLCC を学び、モーダルなサウンドに理解を深めたそうです。

コルトレーン参加が1曲だけとは残念ですが、エヴァンスは全曲で素晴らしいプレイを聴かせています。

その後59年3, 4月にマイルスの歴史的名盤『カインド・オブ・ブルー』がレコーディングされますが、参加したコルトレーン、エヴァンス達の名演奏から、LCC講義が役立ったように感じられます。

58年にはMJQのジョン・ルイスが主催するレノックス・ジャズ・スクールに於いて、LCCがラッセルによってレクチャーされましたが、参加者にはオーネット・コールマンの姿もあったそうです。後にオーネットが唱えるハーモロディクス理論の萌芽を、ここで見出していたかも知れません。

59年録音コルトレーンの代表作『ジャイアント・ステップス』では、いわゆる「コルトレーン・チェンジ」を用いた表題曲ジャイアント・ステップスとカウント・ダウンが収録されましたが、コルトレーンがラッセルの元に通い、ディスカッションしながら、短3度と4度進行を組み合わせたこの独自のチェンジを編み出したと言われています。

当時のコルトレーンはオリジナルは元より、多くのスタンダード・ナンバーをコルトレーン・チェンジ化し、インプロヴィゼーションの幅を広げるべく可能性に挑戦していました。

全盛を極めたハードバップが50年代末急速にその勢いを失い、言わばコード進行をヴァーティカルにトレースする手法から、ホリゾンタルに捉える、新たなサウンドであるモーダルなアプローチが60年代の主役となりますが、モード手法を理論的な側面からバックアップした立役者として、ラッセルがジャズシーンに存在するように思います。

ヴァーティカルならばコード、ホリゾンタルならばモードと言う考え方、実はラッセルがオリジンではなく、ロシア人作曲家スクリャービンにまで遡る事が出来ます。同じくストラヴィンスキーのコンセプトもラッセルに近く、LCCの根源をロシア和声に見出すことが出来るとも言われています。

ロシア革命で自国を追われたユダヤ系ロシア人音楽家が米国に亡命し、アメリカ人に和声学をレクチャーしたのが事の始まりと推測することが出来ますが、マンハッタンのギルのアパートで、連日ディスカッションを行ったのが黒人とユダヤ人ばかりであったのも、偶然では無さそうです。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目エズセティックス、急速調のテンポは♩=320はありそうです。コール・ポーター作曲のラヴ・フォー・セールのコード進行を元に、ラッセルが書き上げた名曲にして難曲です。自身も前述の『ザ・ジャズ・ワークショップ』で既に取り上げていますが、テンポを♩=260に落として演奏しています。

アルバムのタイトル曲に冠しての再演と言うことで、異なったカラーを表出すべく、テンポ設定を限界まで上げたと推測しています。

56年9月録音マックス・ローチのリーダー作でソニー・ロリンズをフィーチャーした『マックス・ローチ・プラス・フォア』、グラント・グリーン64年6月録音リーダー作で、ジョー・ヘンダーソンやエルヴィン・ジョーンズを擁した『ソリッド』でもエズセティックスの演奏を聴くことが出来ますが、本作での演奏が群を抜いて速く、難易度の高いテーマのリフをホーンセクションは確実性を持って演奏しています。

この事に最も貢献しているのがスティーヴ・スワローのプレイです。オン・トップでかつタイトなベースワークは、このセクステットの牽引役を一手に担っており、ジョー・ハントの軽快なシンバルワークと合わさり、ホーン・アンサンブル、各ソロイストに安定したグルーヴを提供しています。

それにしてもドルフィーのアルトの存在感の凄さ!音圧感もありますが、倍音の驚異的な豊かさがマイク乗りを圧倒的なものにしています。アルトの音がリードし、トロンボーンやトランペットは辛うじて付随しているかのようです。本来ならトランペットが前面に位置し、アルトがアンサンブルの肉付けを担当、トロンボーンが低音域の充実化を行うのですが、ここではドルフィーの独壇場です。

テーマ後トロンボーンソロが先発、デイヴ・ベイカーはのちにアレンジャー、コンポーザー、教育者として活躍しますが、ここではテクニカルでスインギーなプレイを聴かせます。ラッセルとは音楽性が合致したのでしょう、彼の6作品に参加しています。J. J. ジョンソン、カーティス・フラーらに比肩し得るソロ、アンサンブル・プレーヤーです。

アドリブ導入部でのラッセルのトレモロ、随所で聴かれるバッキングが良い味を出しつつ、的確なところでブレーク、場面を活性化させています。

続くドン・エリスの知的なプレイには、後に自己のビッグバンドを率いて変拍子を中心に、ユニークなオリジナルを世に出す片鱗を感じさせます。ここでも行われるブレークでは、咆哮を感じさせるテイストでブロウ、メリハリを感じさせます。

続くアルトのソロはアドレナリン分泌量が半端ない、猛烈なテンションを伴った、他の誰でも無いドルフィー・スタイルを開始時から高らかに宣言しています。

異次元から、然もなくば未来からやって来た超人アルト奏者、彼の演奏する全てが有り得ない事象から成り立っており、音量に始まり、トーン、音符の繋がり、猛烈なスピード感、跳躍の確実さ、そのインパクト、フレージングの大胆にして繊細な妙味、尽きる事のないアイデアの自由奔放さ…

その異端児ぶりに、60年代初頭のオーディエンス、そしてジャズプレーヤーは彼の演奏をどのように捉えていたのかを知りたいところですが、少なくともミュージシャンの間では大変好意的に捉えられていました。

と言うのも64年3月11日、ニューヨーク、カーネギーホールで行われたレオナード・バーンスタイン指揮、司会進行によるニューヨーク・フィルをバックにした「ヤング・ピープルズ・コンサート」、TVプログラムなので映像が残っていますが、本作にも参加のドルフィー、エリス、そしてベニー・ゴルソンの3管編成のセクションによる、各々の短いソロが収録されています。

ラストのドルフィーのソロを真横で聴いていたゴルソンが、エリスや後方に位置するリチャード・デイヴィスらと「これは凄い!」と笑顔で確認し合う表情に、的確に表れています。

ドルフィー当人は自分のソロの出番までプレイのイメージを膨らませているのでしょう、首を傾げながら見せる少年のように純粋な表情が印象的です。

そして3ヶ月後に僅か36歳、ベルリンで医療ミスと言う無念の客死を遂げる、そうとは信じられない存在感を表出しています。

途中のブレークではドルフィーのあまりのテンションにハントが停止し損ない、暫しこぼれますが然もありなん、と納得してしまいます。

まだまだ続きそうなドルフィーのソロにエリスが分け入って入りますが、こちらは背後から羽交締めにされ、制止されたかのようです。

演奏自体これほど盛り上がっているのに、トランペット、トロンボーンとドラムで4バースが始まり、更に追い討ちをかけます。その後難易度高いセカンドリフが3管でプレイされ、ピアノとトレード、そしてホーン3人のバトルがあり、ラストはサビ後からテーマへ突入、エンディングはイントロを再使用してFineです。ホーンズ各々のモノローグが大熱演を惜しむかのように続きます。

2曲目ナーディスはラッセルかつての研鑽仲間、マイルスのオリジナル。テーマ部分では3管を巧みに配したアレンジ、曲の持つムードを損なう事なく、新たな雰囲気を引き出す事に成功しています。

ソロはエリス、ベイカーと続きますが、各ソロイストに対するスワローのレスポンスが音楽的です。ドルフィーはバスクラでテーマのメロディ奏を中心にプレイしますが、豊かな音色とニュアンスで思わず引き込まれてしまいます。

その後のラストテーマには新たなアレンジ・パートが登場、ラッセルは管楽器の使い方が本当にユニークで、サウンド・クリエートに長けています。

3曲目リディオットはラッセルのオリジナル、リディアンとイディオット(間抜け)を合わせた造語です。LCCに生涯をかける一途な愚か者と、自虐的に比喩したのでしょう。

ミディアムテンポの独創的なラインから成るナンバー。ここのアンサンブルでもドルフィーの吹くアルト音が強力にアピールしています。

60年録音ラッセル4作目のリーダー作『ジャズ・イン・ザ・スペース・エイジ』にはザ・リディオットとして収録、こちらは本作よりもグッとテンポを速め、ビッグバンド編成でもあり、アレンジを全く異にしています。

ラッセルのソロが先発、どこかレニー・トリスターノのテイストを感じさせます。

トリルを多用したホーンズのバックリフが聴かれ、ドルフィーのソロへ。うねうねとしたラインから、まるで喋っているかのようなニュアンスを聴き取る事が出来ます。エリスのソロ後ベイカーは流暢でテクニカルなアプローチを披露します。

スワローのピチカートソロは、深い音色と知的なラインを聴かせ、現在弾いているエレクトリック・ベースも素晴らしいですが、アコースティック・ベースを弾き続けていたらどの様な展開を見せたかと、想像が膨らみます。

途中に出てくるホーンズのバックリフが面白く、ラストテーマへはごく自然に移行します。

4曲目ソウツも独自のテイストを湛えたラッセルのナンバー、ダークで沈痛な面持ちのサウンド、イントロでの3管のサウンドの抑揚の付け方には、ビッグバンド然としたカラーを感じさせます。続くチュッティ・パートも同様に、大編成で聴かれる際の手法を用いています。

管楽器各々のソロとその後ろでのアンサンブル、ラッセルの現代音楽的アプローチのバッキング、ユニークで大変良く練られたアレンジを伴い、重厚ではありますが軽快さを伴って演奏されています。

5曲目オネスティはベイカーのオリジナル、彼のソロのアイデアと同じテイストを感じさせる、ハッピーさとレイジーさ、音楽的にはトニックに至る心地良い解決感を備えた佳曲です。

ベイカーには会った事はありませんが、本人の人柄をそのままを表しているように思います。冗談好きで良く喋りつつ、周囲への気配りを怠らない愛すべき人物でしょう。

ホーンズ各ソロパートではルパート部分が幾度も設けられ、インテンポとの対比が効果的でメリハリが堪りません。この演奏の収録で、本作のシリアスさが程よく緩和されました。

ドルフィー、エリス、ベイカー、スワローと同じ形態でソロが続き、各人外連味なく個性を発揮しています。その中でもベイカーの用いた、4度進行が連続するラインにアレンジャー、教育者然としたテイストを感じました。

6曲目ラウンド・ミッドナイト、ラッセルをニューヨークに向かわせるきっかけを作ったセロニアス・モンクの名曲、レコーディングに際してさぞかし思い入れがあった事でしょう。作品の最後を飾るに相応しい選曲、演奏の出来映えです。

ここではドルフィーのアルトを全面的にフィーチャーしています。

冒頭は様々な動物の鳴き声が聴こえる、まるでジャングルに分け入ったが如きコレクティヴ・インプロヴィゼーションに始まり、そのあと様式美に彩られるはずのイントロが、意外性を伴ったドルフィーのプレイで、独創的かつ厳かに演奏されテーマに続きます。

アルトのワン&オンリーな音色にまず引き寄せられてしまいますが、トーン・カラーの使い分け、メロディの歌い回し、フィルイン挿入の巧みさ、ダイナミクス、能弁かと思えば、まるで涙を流しているかのニュアンス、はたまた咆哮と哀願、絶叫と囁き、アルトサックスという楽器からこれだけの表情を出せるのは、ドルフィー以外に考えられません。

60年代初頭に忽然と現れ、ジャズシーンにその存在感を徹底的に示し、そして僅か数年後突然消え去ってしまった、天才ジャズマンのエッセンスが見事に表れています。

アルトに思う存分歌わせるべく、曲中のホーン・アンサンブルは必要最小限に抑えられていますが、その間エリスとベイカーはドルフィー迫真のプレイを、さぞかし頷きながら聴いていた事でしょう。

ラストテーマ後のコーダではルンバのリズムの上で、これまた様式美を取り払った斬新なアンサンブル、そして再びのジャングル・サウンド、そののちメンバー全員での集団即興が行われますが、間違いなくドルフィーのプレイに触発された表現に仕上がっています。

ラッセルはピアノの弦まではじいていますが、ピアニストがドルフィーのアグレッシヴさに対抗するには、この位の手段を講じなければ表現不足でしょう。

名演奏の宝庫ラウンド・ミッドナイトですが、こちらが真打かも知れません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?