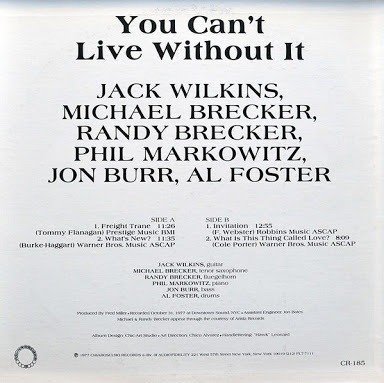

Jack Wilkins / You Can’t Live Without It

今回取り上げるのは、ギタリストJack Wilkinsのリーダー作「You Can’t Live Without It」(1977年10月31日NY録音)。

g)Jack Wilkins ts)Michael Brecker flh)Randy Brecker p)Phil Markowitz b)Jon Burr ds)Al Foster

Side A 1.Freight Trane 2.What’s New / Side B 1.Invitation 2.What Is This Thing Called Love?

77年当時Michael Breckerが参加したレコードでアコースティックな作品は数が少なく、更にジャムセッションで取り上げられるようなポピュラーなナンバーばかりを演奏した例は他にありません。そしてこれが実に素晴らしい内容で、僕はこの演奏でMichael Breckerに開眼してしまいました。

録音されたレコードはその瞬間の演奏、スタジオ内の雰囲気を全く真空パックにして封じ込めたものです。

特にジャズのような打ち込みやオーバーダビングを基本的に行わない(実はBlue Note Labelの名盤やMiles Davisの作品の幾つかは違っていたようですが)一発勝負の録音には、生々しいほどに録音現場の情景が浮かび上がる場合があります。

この「You Can’t Live Without It」は収録された4曲がスタンダードやジャズマンのオリジナルで、ほとんどアレンジも施されていない点からリハーサルを行ったとしても別日に一回、もしくは録音当日にリハーサルを行って準備が出来、『さあ、テープを回してくれ』的なラフな状態で演奏されたように思います。

そしてこの手のセッションでは往々にしてどこか音楽的に隙間風が吹く物足りなさ、統一感の希薄さを聞かせてしまいますが、この作品は極めて高度な次元で演奏が展開されています。

メンバー全員が一丸となってクリエイティヴに音楽を作り上げる姿勢が収録曲全てから、一瞬の緩みもなく、お互いの音を聴き合い、究極一音も無駄な音が存在しない高みにまで演奏が昇華している様に聞こえます。とにかく自然体なのです。

それはリーダーJack Wilkinsの人柄、音楽性から?メンバー6名集合体の相性から?プロデューサーの采配によるもの?レコーディングスタジオの雰囲気から?ここまで一体感のあるセッション・レコーディングに仕上がるには、必ず何か必然、理由があるはずです。

かつてMichael Breckerに会うたびに色々な話をしました。こちらからの一方的な質問といっても良いかも知れません。それこそ音楽的な事に始まり、彼の両親兄弟家族について、食べ物の嗜好、休日の過ごし方、好きな映画について… 彼はどんな質問にも丁寧に分かり易く答えてくれましたが、残念ながら気になっていたこの作品のクオリティの高さが何に起因するのかについて、尋ねる機会を逸してしまいました。

この作品のレーベルChiaroscuro Recordsにも気になる点があります。現在も作品をリリースしているChiaroscuro(絵画用語で明暗法、キアロスクーロ)RecordsはEddie Condon(cl)、Earl Hines(p)、Ruby Braff(cor)、Buck Clayton(tp)、Bob Wilber(ss)、Mary Lou Williams(p)、Al Grey(tb)といったいわゆる「中間派」(1950年代に存在したジャズの演奏スタイルのうち、バップにもスイングにも分類されないスタイルの総称)ミュージシャンの作品ばかりを制作しており、この「You Can’t Live ~」はレーベルのカラーに反して全く毛色の異なるミュージシャンによる、異色な内容の作品に仕上がっています。

Jack Wilkinsにはこの作品の前にもう一枚同レーベルからリーダー作がリリースされています。

1977年2月NY録音「The Jack Wilkins Quartet」

g)Jack Wilkins

flh)Randy Brecker

b)Eddie Gomez

ds,p)Jack DeJohnette

Side A 1.Fum 2.Papa, Daddy And Me 3.Brown, Warm & Wintery / Side B 1.Buds 2.Falling In Love With Love 3.500 Miles High

Randy Breckerのワンホーン・カルテット、Eddie GomezにJack DeJohnetteという素晴らしいリズム陣、彼らメンバーのオリジナルを取り上げた、内容的にはこちらも”コンテンポラリー・ジャズ”です。

上記2枚のレコードを1枚のCDにカップリングしたものが「Merge」(合併)というタイトルで1992年Chiaroscuroよりリリースされています。残念ながら「The Jack Wilkins Quartet」の方から収録時間(77分30秒!)の関係からか1曲カットされていますが、大変お得なCDですね(笑)

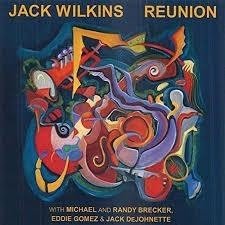

そして後年「The Jack Wilkins Quartet」のリズムセクションにMichaelとRandyの2管を加えたJack Wilkins Chiaroscuro Records総まとめ?的な作品「Reunion」を2000年12月11日NYで録音、やはりChiaroscuro Recordsから2001年にリリースしています。惜しむらくはMichael当時のレコード会社との契約の関係で3曲だけの参加になっていますが、テナーの音色が実に素晴らしく録音されています。

この演奏についてはMichaelに尋ねた事があります。収録曲Horace SilverのオリジナルBreak Cityでのソロ、いつものようにカッコ良いには良いのですが、何だかちょっと変です。落ち着きが無いと言うか、いつになく音楽的ではなく同じBreckerフレーズの連発があり、「あれはどうしたの?」と聞くとMichaelさんちょっと困ったような顔をして「スタジオのブースがとても狭くて演奏し辛かったんだ」と答えてくれました。どうも別の理由がありそうな返答の仕方ですが、演奏的不具合は本人にも覚えがあったのですね。

それにしてもJack Wilkins + Chiaroscuro Records = Contemporary Jazzには一貫した流れがあります。

今一度Chiaroscuro Recordのリリース・カタログを調べるとJack Wilkins以外全てが前述の「中間派」のミュージシャンの作品で完璧に占められていました。「You Can’t live ~」のスポンテニアスな素晴らしさには何かレーベルとの関わり具合が関係していても良さそうな気がします。

この写真は1977年当時のMichael Breckerのアンブシュアのクローズアップです。使用マウスピースはOtto Link Double Ring 6番、これはクラリネット奏者Eddie Danielsから譲り受けたものです。リードはLa Voz Medium Hard、リガチャーはSelmer Metalテナー用。テナー本体はSelmer MarkⅥ 67,000番台。勿論この「You Can’t Live ~」の演奏も含め、この当時(76年頃から78年頃まで)のMichaelの数々の名演、例えば「Heavy Metal Be-Bop」「Blue Montreux」「Sleeping Gypsy」「Browne Sugar」を生んだセッティングです。76年末頃にマウスピース、楽器いずれも入手したようです。

「You Can’t live Without It」に話を戻しましょう。僕がこのレコードを初めて聴いたのは78年夏頃、当時行きつけのJazz喫茶で新譜として壁にディスプレイされていました。アルトからテナーに転向したばかりの僕はElvin Jonesの「Live At The Lighthouse」がバイブルのような存在で、Dave Liebman、Steve GrossmanらのいわゆるColtrane派のテナー奏者がフェイバリットでした。Michael Breckerの演奏も勿論聞いていましたが、それほどの感銘を受けるものには出会っていませんでした。そしてこのレコードの登場です。

以前から感じているのですが、John Coltraneは1955年Miles Davis Quintetに大抜擢も56年にドラッグの悪癖のため一時解雇されました。その後クリーンさを取り戻したColtraneは56年から57年にかけて神の啓示を受けたかのようにテナーサックスの腕前が飛躍的に上達しました。時は20年を経て1976年、Michael Breckerも翌年77年にかけてやはり超人的に上達し、ワンアンドオンリーなスタイルを確立しました。前述のマウスピース、楽器の入手もかなり関係しているように思えますし、Michaelも神の啓示を受けたかもしれません。僕はついに77年当時のMichaelに出会えたのです。

素朴でシンプルな文字だけの黒地のレコード・ジャケットをジャズ喫茶の店主が指差し、「ブレッカーの入った新譜が入荷したよ」ということで早速リクエストしました。インターネットやyoutubeで幾らでも新しい情報を好きなだけ入手可能な今の若い人たちには、ジャズ喫茶でレコードをリクエストするという習慣がない、それ以前に知らないのでピンと来ないでしょうが、当時の我々にはジャズを知る唯一にしてベストの方法でした。

いきなりSide B 1曲目Invitationを聴きました。その時の事は店内の情景も含めて今でもはっきりと覚えています。

スピーカーから流れてくるテナーの音の洪水!!〜フレージングのアイデア、コード進行に対するアプローチ、スピード感、タイム感、タンギングの正確さ、完璧なまでのフラジオの使い方、当たり具合、華麗なテクニックの数々、テナーの音色の素晴らしさ、ストーリーの語り口の流麗さ、起承転結の的確さ…

演奏のあまりのインパクトに薄暗い店内、座っている席から立つことが出来なくなりました。身体が感動で打ち震える、なんだこれは一体? 膨大な量のテナーサウンドにもかかわらず、身体がその情報量の全てをスムースに受け入れる、あたかも血液型やDNAタイプが全て合致した輸血や臓器移植であるかのように。このかつて無い体験を1枚のレコード鑑賞から出来たことに自分も驚きました。

「これだ!自分が目指すテナー奏者はMichael Breckerだ!このスタイルを掘り下げて研究しよう!」LiebmanやGrossmanにはない都会的でスマートなセンス、押し付けがましくない超絶技巧、明るさと仄暗さ、繊細さと大胆さ、演奏のバックグラウンドに感じる秘めたる情熱、努力と向上心。「見つけたぜ!」と20歳そこそこのサックス奏者は目を爛々と輝かせながら明日からの明確な目的を見出したのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?