ダブル、ダブル・ユー/ケニー・ホイーラー

トランペッター、作編曲家ケニー・ホイーラー1983年のリーダー作『ダブル、ダブル・ユー』を取り上げましょう。

録音:1983年5月

スタジオ:パワー・ステーション、ニューヨーク

エンジニア:ヤン・エリック・コングスハウク

プロデューサー:マンフレッド・アイヒャー

レーベル:ECM

(tp,flg)ケニー・ホイーラー (ts)マイケル・ブレッカー (p)ジョン・テイラー (b)デイヴ・ホランド (ds)ジャック・ディジョネット

(1)フォクシー・トロット (2)マ・ベル (3)W・W (4)スリー・フォー・ドゥリーン / ブルー・フォー・ルウ / マーク・タイム

ECMレーベルのカラーを湛えつつ、ケニー・ホイーラーの音楽性と参加メンバーたちのプレイが融合した素晴らしい作品です。

ホイーラーはトランペットのプレイもさることながら、作曲のセンスに独自のテイストを見出す事が出来、本作共演者は彼の音楽性を踏まえ、楽曲の解釈に的確なものを感じさせています。

サイドマンの中ではマイケル・ブレッカーの参加とその演奏に耳目が集まります。

パット・メセニーの80年5月録音リーダー作『80/81』以来、丁度3年ぶりのECMレーベルへのレコーディング、そしてジャック・ディジョネットとも久しぶりの共演、デイヴ・ホランドとの邂逅も合わさり、以降彼らリズム隊はマイケルのジャズシーンへの進出を後押しする形になります。

ホイーラーのジョン・テイラーとのコラボレーションは彼の妻であり、ヴォーカリストであるノーマ・ウィンストンを加えたトリオでバンド「アジマス」を結成し、77年から00年まで活動しました。

殆どの楽曲、アレンジをテイラーが担当し、ウィンストンはヴォイスを中心に参加します。作曲に長けたホイーラーですが、敢えて楽曲提供はせずにセカンド・ヴォイス的ソロイストに徹します。

こちらにもECM的な要素が発揮された美しいサウンド、日本ではあまり知られていませんがプロデューサー、マンフレッド・アイヒャーのお眼鏡に叶ったバンドだったのでしょう、第1作目『アジマス』は77年録音、同レーベルから計5作のアルバムをリリースしています。

ホイーラーのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。

1930年1月14日カナダ、トロント生まれ、トロンボーン奏者であった父親の勧めで12歳でコルネットを始め、その後14歳でジャズに興味を持つようになります。

ビッグバンドのライヴを地元で聴いたのが事の始まり、デューク・エリントン、カウント・ベイシー、スタン・ケントン、ディジー・ガレスピー、ウディ・ハーマン、チャーリー・バーネット、クロード・ソーンヒル…

錚々たるビッグバンドのサウンドを10代で体験し作曲やアレンジに目覚めたのでしょう、20歳の時地元のロイヤル・コンセルヴァトワール(王立音楽院)で学び、その後52年に渡英しロンドンで活動を始めます。

カナダ出身のジャズミュージシャンであれば卒業後、そのまま米国で音楽生活を行うのが一般的かも知れません、しかも米国著名ビッグバンドを体感した事がきっかけで作編曲を学んだ彼が、カナダのサウス・オブ・ザ・ボーダーをスルーして欧州に身を投じた経緯は計り知れません。

ただ50年代の米国ジャズシーンに参入するにはビバップの素養が必要不可欠でした。

ホイーラーの音楽性はビバップよりもコンテンポラリーで、加えてビバップのイディオムでインプロヴィゼーションを行うよりも(ソロは個人的な表現発露の世界です)、複数人での管楽器アンサンブルを行うことに、より興味があったと推測出来ます。大西洋を越えた地に彼の目指す合奏の土壌を見出しての渡欧ではなかったかと、推測しています。

ロンドンではダンスバンドでプレイする傍、マイルス・デイヴィス、ファッツ・ナヴァロ、ブッカー・リトルらのサウンドも研究しました。

英国を代表するサックス奏者タビー・ヘイズ、ロニー・スコットと共演、ジョン・ダンクワースのオーケストラでも演奏します。

60年代は欧州にもフリージャズの嵐が吹き荒れており、その洗礼を受けアラン・スキッドモア、ジョン・スティーヴンス、トニー・オクスレイ、エヴァン・パーカー、アンソニー・ブラックストンらと共演、ピアニストであるアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハが、フリージャズの精鋭を集めて結成したグローヴ・ユニティ・オーケストラにも参加します。

彼のように譜面を媒体とした、形のある音楽をきっちりと演奏する事のエキスパートが、真逆なフリーフォームに興味を示し、その世界の最先端と屈託なく演奏することに柔軟性と懐の深さを感じます。

彼の音楽性の中で重要なファクターとなる作編曲活動は継続して行われ、68年38歳の時に初リーダーにして全曲オリジナル、アレンジによる意欲的ビッグバンド作品『ウィンドミル・ティルター』を、前述のダンクワース・オーケストラを率いてレコーディングします。

内容的にはドン・キホーテ物語を題材とした組曲作品、処女作とは思えない優れたコンポジショニング、アレンジを提供、セクション・プレイヤーのソロも存分にフィーチャーし、バランスの取れたアルバムに仕上げています。

参加メンバーのトピックスとしてはギタリスト、ジョン・マクラフリン米国移住前の英国でのラスト・レコーディング、また盟友ホランドの初レコーディングに該当します。

次作も大編成で録音が行われましたが、第3作目75年1月ワンホーン・カルテットによる『ヌー・ハイ』が録音されます。

本作のホランド、ディジョネット他、ピアニストにキース・ジャレットを迎えたECM第1作目、そもそもが70年チック・コリアがホイーラーをアイヒャーに紹介した事がきっかけとなり、レーベルを代表するアーティストとの共演が実現しました。以降ECMとはリーダー、サイドマンいずれでも密な関係を築きます。

そして『ヌー・ハイ』での成功が『ダブル、ダブル・ユー』制作に繋がったと捉えています。

以降ホイーラーは様々なフォーマットでレコーディングを行い、作品を数多く発表します。大編成からコンボ、デュオまで多様性を示していますが、90年録音のECMアルバム『ミュージック・フォー・ラージ&スモール・アンサンブル』はその名の通り、ラージ・アンサンブルからデュオまでをこなす特徴が表れています。

ホイーラーは14年9月ロンドンで逝去、84歳でした。前年までリーダー作レコーディングを行い、精力的に音楽活動を行っていました。

ケニー・ホイーラー

それでは収録曲に触れて行きましょう。全曲ホイーラーのペンによる佳曲から成ります。

1曲目フォクシー・トロット、タイトルはアルバム表記によればFoxy Trotですが、、正確にはFox y Trot(フォックス・イ・トロット)の模様です。

彼のECMに於けるオリジナルやビッグバンドのスコアを纏めた楽譜集「ケニー・ホイーラー・コレクティッド・ワークス・オン・ECM」にこのタイトルで掲載されています。

テイラーの奏でる抒情的で、哀感を湛えたピアノイントロから始まります。

ピアノタッチの素晴らしさに耳が奪われますが、ECM御用達レコーディング・エンジニア、ヤン・エリック・コングスハウクの腕前も重要です。

楽器の音像やセパレーション、アンビエント設定が素晴らしく、透徹なサウンド感を常に提示する録音技術、コングスハウクはECMサウンドを作ったエンジニアと言われています。リヴァーブの深さも特徴の一つですが、総じてバランスの中に含まれています。

ノルウェー出身、元はベースやギター、アコーディオンを演奏するミュージシャンでしたが、70年から録音を手掛け4,000枚のアルバムを制作し、うち700枚がECMの作品です。19年11月に肺疾患のため75歳で逝去します。

昔のエンジニアに有り勝ちでしたが、レコーディング作業中頻繁に紫煙を燻らすタイプだったのかも知れません。

実はこのイントロも含め、全編ホイーラーにより緻密に書かれたスコアを元に演奏されています。

楽曲完成度の素晴らしさは言わずもがな、ミュージック・ライティングの繊細さ、コード進行やリズムの複雑さを有しながも、シンプルに聴かせる術を持ち合わせるしたたかさや奥深い音楽観を感じさせます。様々な要素が合わさり、伏線を呈示しながら曲が進行し、予期せぬところで結実する展開はクラシック作曲家の作品を思わせます。

ジャズミュージシャンを目指しつつ、母国カナダから米国に向かわず英国を目指した必然性は、彼の作曲行為の詳細から炙り出されたように思います。

インテンポが提示されてからのリズムは3拍子+3拍子+2拍子の変拍子ですが、総じて4拍子の倍の8拍子なので大胆な変拍子には聴こえません。

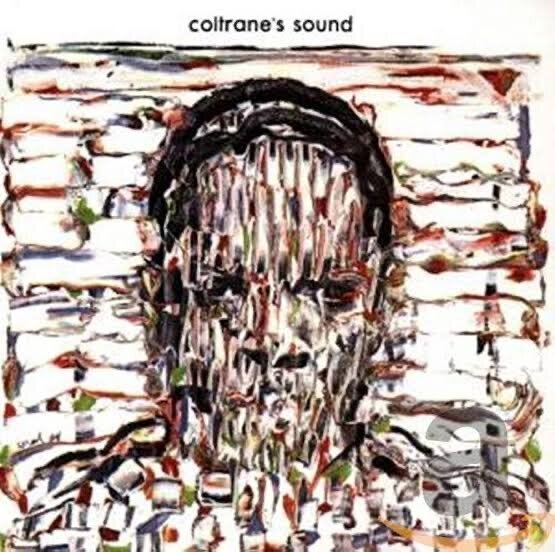

ジョン・コルトレーンのオリジナル、60年10月録音『コルトレーンズ・サウンド』収録ナンバー、エキノックスでこのリズムパターンが用いられています。

ベースとピアノの左手によるパターンの上でトランペット、テナーサックスのアンサンブルがユニゾン、ハーモニー、コール&レスポンスと複雑に入り組みながら進行し、絶妙なディジョネットのカラーリングが随所に光り、楽曲のサウンドをより深淵なものに仕立てています。

ソロの先発はホイーラー、独特なトーンカラーを湛えたトランペットサウンドは個性的にして大胆、一聴彼と判断できるオリジナリティの表出です。

クリアーな響きの中に色気とスイートさを含み、過激なフレージングの際には適度な緩衝材としてワークします。

リズム隊のレスポンスの巧みさは実にスリリング、ディジョネットのタム捌きの絶妙さに加えて、盟友ホランドの音の伸び具合が半端ない、地を這うようなベースワークがリズムの密度をグッと向上させています。

ディジョネットのドラミングに由来するポリリズムが、リズム隊のグルーヴをカオスギリギリにまでに昇華させています。テイラーのバッキングも的確にして大胆、そのテイストを維持しながら自身のピアノソロに突入します。

端正なタッチを有する打鍵は明快さを聴かせますが、同時に何処か危なさを有するセンスを感じます。

危なさは毒にも通じるテイストですが、とことん毒を吐こうとすれば具体化出来るところを、彼のプレイの常ですが、ギリギリのところで制しているかの様に聴こえます。バランス感を保ちながらの即興は大切ですが、時には委細構わず吐き散らしても良いのでは、とも感じます。

ホランドのソロに続きます。ウッディで豊かな響きを有するピチカートは、常に的確さの中に暖かみを感じさせ、聴き手には包容力を伴ってアピールします。

ディジョネットはホランドのプレイを音量を抑えながらサポートしますが、テイラーのバッキングは臨機応変に多彩なコードを繰り出します。

その後マイケルの登場です。それまでのソロイストは楽曲のコード進行に基づいてインプロヴィゼーションを行っていましたが、テナーソロはコード進行の最後のワンコードで行われます。

テナーの音色ですが、ダークでコアを感じさせる深い、テイスティなトーンです。

この頃の使用楽器、テナーサックス本体は米セルマー・マークⅥ、製造番号No. 86351、マウスピースはボビー・デュコフDモデル、オープニング9番を使っていました。

85年頃からデイヴ・ガーデラ・マウスピースにスイッチしますが、ガーデラと共同開発を行っていたので、本作録音83年5月は既に製造に着手して、プロトタイプが出来上がっていたかも知れません。

またガーデラ・マウスピース完成後も、暫くの間は度々デュコフ・マウスピースに戻る場合があったようです。

リズムパターンは次第に消え、自由なアプローチに変わって行きます。マイケルのソロに、ディジョネットがフレッシュなリズム塊を繰り出し、ラインに纏わり付くように絡みます。

久しぶりのディジョネットと共演のマイケルは果敢に挑みますが、ディジョネットのあり得ない拍の長さやビートの深い位置に、かなり戸惑ったのではないかと想像しています。

些か緊張気味のマイケル、リズムがラッシュする場面もありますが、その場に最適なラインの選択と、リズム隊を活性化させるべくのカンフル剤的フレージングを模索しながら、猛烈にブロウします。エキサイトゆえに音量もかなり上がっています。

サポートするディジョネットのドラミングから、既にマイケルはこのドラマーと生涯の付き合いに成るのでは、と気付いていた事でしょう。

前述メセニーの『80/81』リリースのツアーで81年8, 9月に二人はかなりの回数の共演を行っていますが、マイケルの音楽性が前段階的であったために、後に確認出来るほどの一枚岩の演奏にはなり得ていません。

ディジョネットとの共演はテナー奏者(には限りませんが)にとってチャレンジ以外の何ものでも無く、音楽的一体感を得た場合には更なる高みに導いてくれるグルの様な存在でしょう。

テナーソロ後はラストテーマへ、テンポは冒頭のテーマと殆ど変わりませんが、音圧、スピード感には格段の隔たりを感じました。猛烈な演奏エネルギー故です。

2曲目マ・ベルはホイーラーとテイラーのデュオで演奏されます。互いの音楽性を熟知した二人は、付かず離れずを基本に相手の発する音にフリー・フォームも用いて、ナチュラルに世界を構築して行きます。

特にモチーフが介在された様子を感じないので、「ちょっと演ってみようか」程度のノリでスタート、短いながら会話を密度濃く繰り広げられたのでOKとしたのでしょう。

3曲目W・Wは本作のタイトルを表しているのかも知れません。

イントロのアカペラ・メロディはテナー先発でフロント二人のコール&レスポンス、そしてハーモニーを奏で、リズム隊が加わりトランペットが先導し、再びコール&レスポンスへ。実に美しく、優しさと安堵感を伴ったサウンドです。

ホイーラーは比較的ストレートにメロディを吹いていますが、マイケルは微妙なニュアンス付けを行いながらメロディに対応しています。これにはホイーラーの指示があったのか、マイケルの発案か、いずれにせよ音楽的豊かさを感じさせます。

スイングによるインテンポになってからもコール&レスポンス、若しくは輪唱状態でテーマ奏が行われますが、魅力的なメロディラインからはECMジャズとも呼べるテイストを感じます。

ソロの先発はホイーラー、スイートで枯れた味わいも感じさせるトーンを駆使しながら猛烈にイメージを膨らませ、リズム隊と共にインスピレーションを共有しています。

ソロを収束させるべく用いたホイーラーのフレージングをマイケルが受け継ぎ、アピール度の高いニュアンスを伴ってテナーソロが始まります。

ここでは寄り添いつつテナーフレーズを一音たりとも聴き逃すまい、全てのノートを有効活用して音楽を活性化させようとするディジョネットの目論見を、如実に感じます。

ソロのフレーズに応えつつ、更なる付随したアクションを起こすのがディジョネットのドラミングの特徴の一つです。

壮絶な集中力と有り得ないほどのクリエイティヴさ、一触即発振りはテイラー、ホランド二人のバッキングにも波及し、1曲目でのコラボレーションの数段上を行くやり取りを目の当たりに出来ました。

その後はベースソロへ、アクティヴなラインの連続はテナーソロからラストテーマへの良い連結を図れたと思います。

セカンドリフ的なアンサンブルを経てラストテーマへ、エンディングには穏やかさを持ったフロントのアンサンブル、余韻を残してFineです。

4曲目スリー・フォー・ドゥリーン / ブルー・フォー・ルウ / マーク・タイム、レコードではB面全てを占める、23分以上の演奏時間から成る三部構成組曲風のメドレーです。

第一楽章スリー・フォー・ドゥリーンでは、まずピアノとテナーのルパートによるメロディから始まり、こちらもスコアに詳細に書かれたアレンジに基づきます。

マイケルの情感たっぷり、音量の強弱によるダイナミクス、豊富なニュアンス付け、音色の使い分けの多彩さから、メロディプレイに対する入魂ぶりを窺う事が出来ます。

ベース、ドラムが加わりその後同じテーマを繰り返しますが、リピート回はマイケルが吹いたパートをトランペットが代わって演奏し、テナーはハーモニーパートにチェンジします。

使い回しの妙から改めてホイーラーのアレンジ力の巧みさを窺えますが、その際のテナーとトランペット2管の絡み具合の素晴らしさ、またマイケルのニュアンスにより、アンサンブルがくっきりと浮かび上がるのも感じます。

ピアノソロが先発します。テーマの雰囲気を継続しながらのトリオによるプレイ、抒情的でパッションを感じさせる打鍵にはクラシカルな要素も確認出来ます。

次第にドラムス、ベースが演奏を控えてソロピアノになります。穏やかさと所々に聴かれる危うさを伴った美の世界、サウンドも芳醇です。

一度演奏は収束し、おもむろにピアノがパターンを弾き始め、第二楽章ブルー・フォー・ルーへと繋がります。4/4、2/4、3/4拍子が混在したメロディは、トランペットとテナーが主旋律、ハーモニーを行き来し、ホイーラーらしいデリケートさが顕著に出ています。

作曲者のソロから始まります。フレーズを吹き切らない浮遊感が曲想に合致し、リズムセクションのバッキングが適宜サポートします。

その後のホランドのソロは全くのアカペラで行われますが、組曲中リズムセクション各々の楽器のフリーソロを上手く配置しています。

ベースのピチカートプレイは美しさと豊かさと激しさを感じさせつつ、次第にアップスイングのテンポに持って行きます。遠くからシンバル・レガートが近付いてくるかのようにして二人はセットアップ完了、メドレー第三楽章マーク・タイムでのマイケルのソロが始まります。

ピアノは一切サポートせず、テナー、ベース、ドラムのトリオで延々と激しいプレイが応酬されます。

同様にディジョネット、ホランドとの共演96年録音マイケルの代表作『テイルズ・フロム・ザ・ハドソン』収録の自作曲にして名演奏、スリングス・アンド・アローズ、このプレヴューと言えましょう。

しかし決定的に違うのはマイケルの8分音符のリズムに対する位置です。

ここでのオントップと表現するよりも、前のめりと言った方が適切なタイム感は『テイルス〜』では絶妙なレイドバックを提示しており、『ダブル、ダブル・ユー』でのディジョネットとの共演でタイム感の真髄を学んだと解釈しています。

ぜひ両者を比較してタイムの違いを実感してみて下さい。

イーヴン系のリズムでは抜群のタイトさを提示するマイケルですが、速いスイングビートでのタイムは全く異なるものです。一般的なドラマーとの共演であれば多少ラフな、漠然とビートの位置が前に存在しても然程問題にはならないでしょうが、ディジョネットほどのリズム感を有するドラマーとのプレイであれば、共演者も同等、若しくはそれに近いタイム感が要求されます。

よく言われるキース・ジャレットの8分音符、60年代チャールス・ロイド・カルテットの昔から、そしてスタンダーズでのディジョネットとの共演を通じて抜群のプレイを聴かせますが、キースの8分音符クオリティは全くディジョネットと比肩し得ます。

本作以降のマイケルはスイングビートでの確実なタイム感習得のため、徹底的に研究と研鑽を行い、次第に(タイム感習得には時間を要します)安定したレイドバックを聴かせるようになります。

そのままドラムソロへ突入します。常にフレッシュなセンス、アプローチを念頭に創造的なソロを構築するディジョネット、「スリリングな不定形の極み」をここでも存分に聴かせます。

その後に未だ提示されていなかったマーク・タイムのテーマが現れます。リズムは6/8拍子から成り、ディジョネットはドラムソロの終盤部分でこのリズムフィギュアを提示していたために、全くスムーズにテーマアンサンブルに移行します。

ここでもメロディのコール&レスポンス、輪唱をフロント陣で行っていますが、やはりマイケルのアンサンブルでのニュアンス付けにテイスティなセンスを感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?