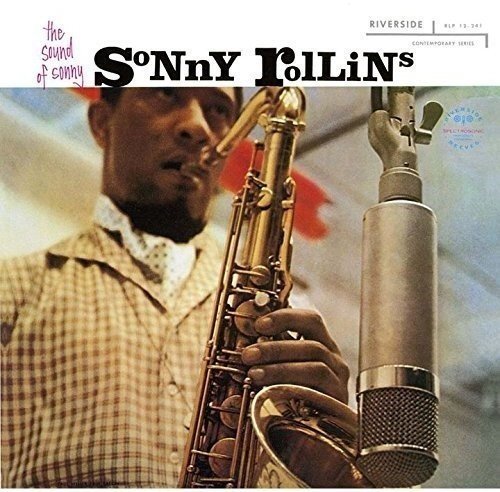

Sonny Rollins / The Sound Of Sonny

今回はSonny Rollins 1957年録音の作品「The Sound Of Sonny」を取り上げてみましょう。

1)The Last Time I Saw Paris 2)Just In Time 3)Toot, Toot, Tootsie, Goodbye 4)What Is There To Say? 5)Dearly Beloved 6)Ev’ry Time We Say Goodbye 7)Cutie 8)It Could Happen To You 9)Mangoes

ts)Sonny Rollins p)Sonny Clark b)Percy Heath(2, 3, 5~9) Paul Chambers(1, 4) ds)Roy Haynes

Recorded In NYC June 11(5, 6, 8), June 12(2, 3, 7, 9), June 19(1, 4), 1957 Produced By Orrin Keepnews Riverside Label

当時最先端のスタジオ・レコーディング用マイクロフォンNeumannの前でSonny Rollinsがサックスを構えるジャケ写が印象的です。実際にはこれ程近づけて収録する事はないので、写真撮影用のポーズと思われます。楽器もAmerican Selmer Mark6、Front F keyの貝殻が小ぶりな事からシリアル5万〜6万番台と推測出来ます。当時の現行モデルですね。

本作は前回Blog「Coltrane Jazz / John Coltrane」でも挙げましたが、「Sonny Rollins, Vol.2」というオールスターによるハードバップの名作をレコーディングした直後の作品、前作が大熱演だったためかリラックスした内容に仕上がっています。更にウラ「Saxophone Colossus」とも称される次作「Newk’s Time」に挟まれた形になります。本作録音の57年と言う年はモダンジャズの黄金期、最も華やかに煌びやかにジャズが賑わっており、ジャズ史を代表する名盤が量産されました。Rollinsも同年は「 Sonny Rollins, Vol.1」(Blue Note)「Way Out West」(Contemporary)「Sonny Rollins, Vol.2」(Blue Note)「The Sound Of Sonny」(Riverside, 本作)「Newk’s Time」(Blue Note)「A Night At The Village Vanguard」(Blue Note)「Sonny Side Up」(Verve, Dizzy GillespieとSonny Stittとの共同名義)とリーダー作を1年間に7作も立て続けにレコーディング、しかも何れもがRollinsの代表作なのです。飛ぶ鳥を落とす勢いとはまさしくこの事、快進撃を遂げていました。これら7作品中本作が最も小唄感が強く、1曲の演奏時間も短いためにメンバーとの丁々発止のやり取り、熱く燃えるソロはあまり聴かれず、どちらかと言えば比較的影の薄い存在のアルバムですが〜単に他の作品が濃過ぎるのかもしれません(汗)〜、僕はRollinsの演奏の原点がスポンテニアスな「鼻唄感覚」と捉えているので、彼のエッセンスがシンプルに発揮された作品としてずっと愛聴しています。フルコースの晩餐も良いですが猛暑にはやっぱりざる蕎麦でしょう(笑)。更に収録曲には各々Rollins本人と思われる、曲の魅力を十分に引き出しているアレンジが施され、聴き応えを倍増させています。後ほど触れますがアレンジのテーマは「ブレーク」です。

Riverside LabelからRollinsの作品がもう一枚リリースされています。58年録音「Freedom Suite」

こちらはb)Oscar Pettiford ds)Max Roachとのテナー・トリオでの作品、表題曲Freedom Suiteが19分以上の演奏時間から成る、リズムやテンポ・チェンジを繰り返しつつ進行する組曲で、レコードのA面を1曲だけで占めている当時としては珍しい形態の意欲的な作品です。本作とは対照的なコンセプトの作品です。

ピアニストSonny ClarkはRollinsと初共演、的確なアプローチのスインギーなソロを聴かせ、Rollinsのソロにも付かず離れずのバッキングで対応しています。翌58年には名盤「Cool Struttin’」を録音していますが、63年1月ヘロインの過剰摂取による心臓発作で31歳の生涯を閉じました。

ドラマーRoy Haynesは25年生まれ、現在93歳(!)、Lester Young, Charlie Parker, Bud Powell, Sarah Vaughan, Stan Getz, Chick Coreaとモダンジャズのレジェンド達との共演、その枚挙には遑がありません。Rollins自身も30年生まれの今年88歳、本作録音から61年経た現在に於て参加ミュージシャンが二人も存命とは素晴らしく長寿です!Rollinsのリーダーセッションとしては初リーダー作「Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet」収録のMiles Davisがピアノを弾いている謎のナンバー、I Knowで共演を果たして以来です。因みにその時のベーシストも本作のPercy Heathです。もう一人のベーシストPaul ChambersはRollinsのお気に入り、RollinsオリジナルのPaul’s Palで彼への思いを表しています。

本作は57年6月11, 12日のセッションではHeathを、6月19日のセッションではChambersを起用しています。Chambersが演奏するテイクは1曲目と4曲目のバラードです。Heathのベースには安定感がありますが些かタイムが重いように聴こえます。一方Chambersは当Blogでも何度か触れていますが、On Topを信条とした素晴らしいベース・ワークを聴かせています。Rollinsもレイドバックしたタイム感が実に素晴らしく、このタイム感とOne And Onlyのテナー音色が合わさりRollins節を聴かせるのですが、レイドバックの必要条件としてリズムセクション、特にベーシストのOn Top感が欠かせません。Heathのベースで一枚アルバムを作りたかったけれど(そのために通常のレコーディング・スケジュールで2日間連続拘束)、どうしても1曲目のシカケのある曲とバラード2曲のテンポが遅くなってしまうので、確実に安定した演奏を提供できるChambersを呼び、他は同じメンバーで1週間後に再演したのでは、と想像しているのですが如何でしょうか。だったら初めからChambersを呼べば良いだろうとは友人の弁です。

その1曲目The Last Time I Saw Paris、Parisを題材にした曲は数多くありますが、こちらは如何にもブロードウェイ・ミュージカル・ナンバー、ユーモラスな雰囲気を感じさせるのは曲想の他にリズムセクションのシカケも要因です。この曲のみピアノレスのトリオ編成なので余計にシカケがくっきり浮き上がり、テーマ後の小節のアタマにアクセントが入り1小節ブレーク、そのまま1コーラス32小節丸々このシカケが入ります。Haynesも茶目っ気があるので25, 29, 31小節目に複数のアクセントを連打しています。合計3コーラスをRollins一人の吹きっきり状態、ブレークをものともせずソロを構築して行くスイング感、センスには脱帽してしまいます!この曲のベーシストはChambersですが冒頭のテンポに比べて後テーマは流石にブレークを繰り返したために若干テンポが遅くなっています。ChambersをしてもこうですのでHeathならばどうであったのか…Rollinsのソロ終了直後1’52″で「アッ」と声が入りますが声の主は多分Haynes、テナーソロの素晴らしい出来栄えに思わず声が出てしまった感じの発音です。

2曲目Just In Time、こちらもブロードウェイ・ミュージカルの代表的ナンバー、小気味好いテンポ設定にメロディを3拍-3拍-2拍に分割して変拍子のように聴かせています。更に2小節のブレーク時、オクターブ下でのメロディ奏に対し一人Call And Response状態、敢えてオクターブ上でのカッコいいフィルインを吹いています。本編のソロも決してtoo muchにならずメロディを踏まえて小粋にスイングしています。続くSonny Clarkのピアノソロ、Wynton KellyやRed Garland, Tommy Flanaganとはまた異なるテイスト、僕はかなり好みです。続くHaynesとの4バース、こちらもPhilly Joe JonesやMax Roach, Art Blakeyとは全く異なる独自のドラム・フレージング、こちらも相当好みです。

3曲目Toot, Toot, Tootsieは27年のThe Jazz Singerと言うミュージカル映画から、古き良きアメリカの雰囲気満載のナンバーです。チャールストンというリズムでClarkもそのコンセプトを把握したバッキングに徹しています。ピアノソロ後に一瞬ベースの音が聞こえなくなるのはドラムソロか、自分のベースソロかとの選択を迫られ躊躇した結果でしょう、生々しさが伝わります。結局ドラムとの4バースに突入、その後半音づつブレークをしながら同一フレーズで3度転調を繰り返し、Cメジャーから単3度上のE♭メジャー(in B♭)にキーが変わりラストテーマは演奏されずにエンディングを迎えます。これまたブレークを生かしたカッコいいアレンジが施された演奏になりました。

4曲目はバラードWhat Is There To Say、こちらもベーシストがChambersに代わります。サブトーンを生かした「ザラザラ、シュウシュウ」豊富な付帯音でのテーマメロディ奏の後ピアノソロが先発します。その際一瞬Clark「えっ?オレなの?」と予期せぬRollinsからのソロ先発依頼、バッキングのつもりの音使いから急遽ソロに突入です。その後テナーがサビからメロディフェイクを交えつつラストテーマへ、サビ後はキーが半音上がり、更にカデンツァを経てFineです。

5曲目Dearly Belovedもブレークを生かした仕掛けが施されています。1曲目に似た構成ですが、こちらはアドリブソロの1コーラス目初めの8小節間1小節ごとにブレーク、その後の8小節は普通にスイング、更に8小節間1小節ごとのブレーク、8小節間スイングとなっています。こちらはある程度の早さのテンポ設定なので、テンポダウンする事はありませんでした。エンディングは3曲目と方法は異なりますが、同様に単3度上がってFineを迎えます。

6曲目Cole Porterの名曲Every Time We Say Goodbye、ペダルトーンが効果的に用いられたユニークなイントロに被りながら、リバーブが効いたテナーが遠くからやって来たかのように登場します。61年発表のJohn Coltrane「My Favorite Things」収録、ソプラノでの同曲のバラード演奏とはテイストが随分と異なります。

7曲目はRollinsオリジナルCutie、作曲者が同じなので仕方がない事ですが、やはりRollinsのオリジナルDoxyに何処か似たテイストの明るいナンバーです。Rollinsのソロ後本作唯一のHeathのベースソロが聴かれます。

8曲目は本作の目玉、テナー無伴奏ソロによるIt Could Happen To You。このテイクは他とは異なりリバーブ感が強く出ています。曲のメロディは断片的に出てくるだけで、たっぷりゆったりとスペースを取りながらおおらかに歌い上げており、最低音域のサブトーンと実音の使い分けに表情を感じさせます。エンディングは#11thの音を吹き伸ばし、半音上がった5度の音で解決しています。ここでの演奏がその出来映えはどうであれ、28年後の85年6月19日NYC MoMAで行われたRollins自身のテナーサックス・ソロ・コンサートを収録した「The Solo Album」に繋がります。

9曲目は本作の最後を飾るラテンナンバーMangoes。Haynesはラテンのセンスも良く、軽妙なドラミングを聴かせています。イントロ、テーマのメロディの合間に挿入されるフィルインも小洒落ています。この曲の持つ陽気な雰囲気は実にRollinsの音楽性に合致しています。スイングのリズムも交えながら曲が進行し、ラストテーマの吹き方もステキです!そしてユーモラスにアルバムの大団円を迎えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?