Doin’ It Again / David Liebman Quintet

今回はDavid Liebman 79年録音リーダー作「Doin’ It Again」を取り上げてみましょう。自身のレギュラーQuintetによる演奏、Terumasa Hinoとの2 管編成にギターの名手John Scofieldを配し、アコースティック、エレクトリック・ベースにRon McClure、ドラムAdam Nussbaum。ユニークなLiebmanとMcClureのオリジナル、そしてスタンダードナンバーであるStardustの名アレンジ、名演奏が光る意欲作です。

Recorded: 1979 at Platinum Studios, Brooklyn, New York City

Recording and Mixing Engineer: David Baker

Producer: David Liebman and Arthur Barron

Executive Producer: Theresa Del Pozzo

Label: Timeless Records

ts, ss)David Liebman tp, flg, perc)Terumasa Hino g)John Scofield acoustic, el-b)Ron McClure ds)Adam Nussbaum

1)Doin’ It Again 2)Lady 3)Stardust 4)Cliff’s Vibes

多作家Liebman 11枚目のリーダーアルバムに該当する作品です。これまでにもフュージョン、クロスオーバー・テイスト(ブラコンもありました!)の作品とストレートアヘッドなアルバムのいずれも発表して来ましたが、本作はレコードのSide Aに該当する1, 2曲目がフュージョン・タッチ、Side Bの3, 4曲目がアコースティック・ジャズを聴かせています(ベーシストはアコースティック・ベースに持ち替え)。

演奏自体はいずれも間違いなく、どこから聴いてもone & onlyなLiebman Musicなのですが、演奏の形態に拘りを感じさせるのは当時の風潮でしょうか。リリース80年、フュージョン全盛期にアコースティックなサウンドを敢えて演奏するのは、それなりに意味があったのでしょうが実はレーベルの意向のようにも感じます。

78年2月録音NYCの名門ジャズクラブVillage Vanguardでのライブを収録した「Pendulum」はRandy Brecker(tp), Richie Beirach(p), Frank Tusa(b), Al Foster(ds)らを擁したLiebmanのリーダー作、外連味なくストレートアヘッドな演奏を展開している名盤ですが、こちらに比べれば本作は確かにテイストとしてフュージョンを感じさせます。

Pendulum / David Liebman Quintet

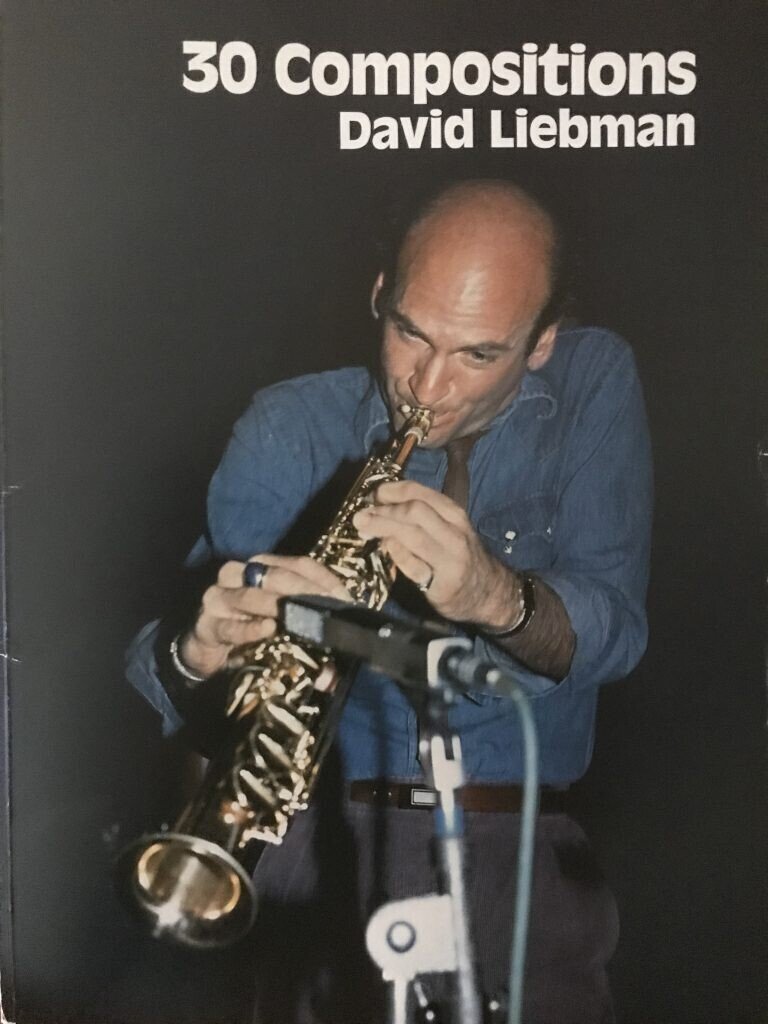

84年旧西ドイツで出版されたLiebmanオリジナル曲集「30 Compositions」(advance music)には楽譜・スコアの他、全ての楽曲に本人による解説が英語、独語の両方で掲載されており、表題曲にしてLiebmanのオリジナルDoin’ It Againも収録されています。ここで紐解いてみる事にしましょう。

Doin’ It Again:「 celebrates my return home to New York City after a sojourn in California(1978). It also reflects the compositional influence of Chick Corea, with whom I did a three month world tour in 1978. This, and the future compositions show more formal writing through use of interludes, introductions and codas. This is my another compositions where the bass line plays an important part in the melody itself.」

Chick Coreaの作風からの影響が反映されているとありますが、僕にはこの曲にCoreaを感じ取るのは難しいです。そのような耳で聴いてみるとそうも聴こえなくもない…音楽家は各々独自のセンスと感受性を有しているので、捉え方が異なって当然なのですが。 またCoreaと78年に3ヶ月間ワールドツアーを行ったと記載され、実際に東京でもCorea Bandの公演が行われました。

アルバム「Leprechaun」「My Spanish Heart」「Mad Hatter」の楽曲を、弦楽四重奏とホーンセクションを加えた大所帯による編成で、加えてふたりは毎夜Lush LifeやCrystal SilenceなどをDuoで演奏しました。実に興味深く、録音が残っていたら是非聴いてみたいものです。

そのツアーの中頃、1週間のオフ最中にCoreaは彼に捧げたナンバー”Blues for Liebestraum”を書き上げたそうです。これは大変に名誉なこと、しかもツアー中の出来事なのでふたりの蜜月ぶりを物語っている以外にはありません。曲を贈られたLiebmanもさぞかし嬉しかった事と思います。

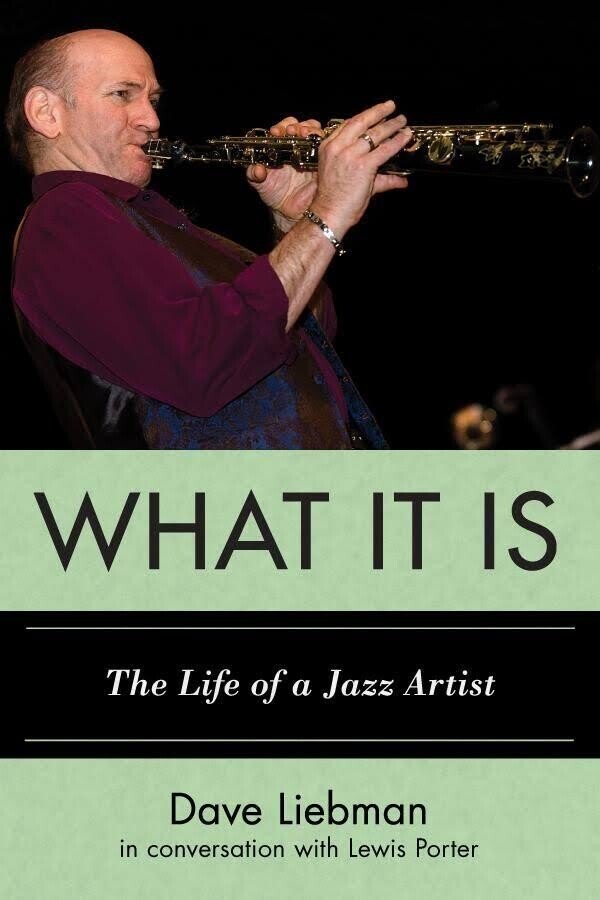

この時点では二人の関係は大変良好だったのでしょう、と言うのもLiebmanの自伝「What It Is」によるとこのツアーの最後にCoreaがLiebmanに激昂し、右手の中指を立てて、”I never want to see you again!”と絶縁の宣言したそうです(汗)。様々な行き違い、食い違いの結果、LiebmanがCoreaを立腹させたのでしょう。 Coreaは自身の音楽史上、実に多くの共演者たちと頻繁にメモリアルな再演を行なっていましたが、Liebmanとは最後まで没交渉でした。しかしLiebmanの方は意に介さず、Coreaに捧げたオリジナルのラテン・ナンバーChick-Chatを79年12月録音アルバム「What It Is」(自伝と同名)で演奏したり、共演者経歴への記載(Coreaとの共演はMiles DavisやElvin Jonesと匹敵する輝かしい経歴だったのでしょう)、また自身のクリニックでもCoreaの名前を度々口にしており、好印象をキープしていました。

What It Is

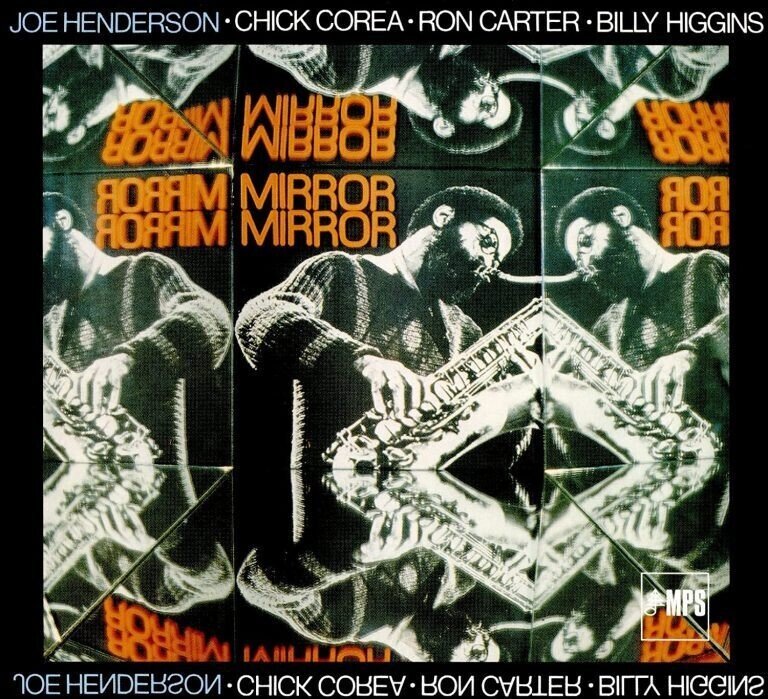

ちなみにLiebmanに捧げられたナンバーBlues for LiebestraumはJoe Hendersonの80年1月録音リーダー作、Coreaがサイドマンで参加している「Mirror, Mirror」で取り上げられています。

Liebmanへのスペシャル・ナンバーだったにも関わらずJoe Henが演奏したのは興味津々、実際Joe Hen, Coreaとも素晴らしいプレイを繰り広げています。 Liebman曰くコード進行やサウンド的に難曲であるBlues for Liebestraum、インスピレーションが湧いたのでしょう、この曲中に用いるshout chorus=ソリ、アンサンブル部分を既に書き上げているので、いずれこの曲をレコーディングしたいと発言しています。

ミュージシャンとして様々な側面からの音楽的準備を怠らないクリエイティブな姿勢を、この発言から感じ取ることができました(同じテナー奏者として、自分自身も常にそうありたいと願っています)。

Corea亡き後、Liebman自身による演奏は早急に具体化されるに違いありません。

Mirror, Mirror / Joe Henderson

それでは収録曲について触れて行くことにしましょう。

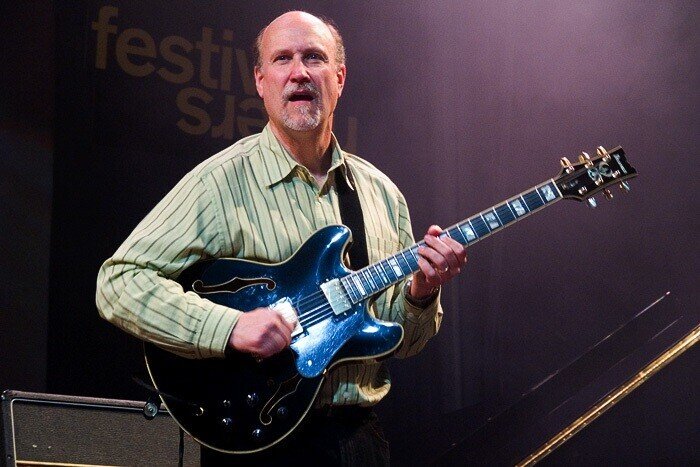

1曲目Doin’ It Againは冒頭から印象的なベースパターンとギターのハイパーでエグエグの音色、ラインのプレイが支配しています。作曲者自身の解説にもありましたが、確かにベースラインがメロディと同等に重要な役割を果たしていて、またコード楽器がピアノではなく超個性派ギタリストによるプレイで、バンドのサウンドを決定付けています。John Scoのギターはピッキングの強さと正確さ、強力なタイム感から、エッジの効いたいわゆるホーンライクな要素が強く、トランペット、テナーサックスの他にもうひとり管楽器奏者が存在するが如しで、一方容易くコードプレイにもスイッチし、しかもコードプレイから発するサウンドが尋常ではありません!190cm近くある身長ゆえ掌も大きいことでしょう、左手のコードワークが他のギタリストでは真似できない離れたポジションを押さえ、とんでもない指の配置による掌の形がフレットを覆っているとイメージ出来ます! テーマメロディはトランペット、テナーと交互に演奏されその合間にギターが「もう一人の」管楽器奏者的にバッキング、オブリガートが挿入されます。

その後2管によるユニゾン〜アンサンブル、背後でのJohn Scoの有り得ない次元でのサウンドクリエイション!このフロント3人めちゃくちゃキャラ濃いです!サビに該当する部分はリズムがタンゴ・フィールに変わり、ギターの変態さ(笑)は相変わらずに、トランペットが朗々とメロディをプレイし、テナーが加わりアンサンブルを経てテナーソロへと続きます。

Liebmanの人選によるサウンド構成、目論見はこのテーマ奏だけで既に大成功の様相を呈しています! ダークで枯れた音色でいてパワフル、時折叫びを交えつつ、テクニカルなラインの中に内面から湧き上がる独自の歌い回しをこれでもか、とばかりにふんだんに織り込みながらLiebmanはソロを展開して行きます。前回取り上げた「Devotion」とは全く異なる世界観を表現しているので、音楽家としての懐の深さを再認識させられます!

インタールード後、ギターソロに続きます。コンビネーション・ディミニッシュ系のアウトしたラインは現代ではもはや耳馴染みですが、80年当時John Scoはその斬新さから超変態の称号(爆)を欲しいままにしていました(笑)。そして凄まじいまでの音符のスピード感!常々思うのですがタイムに正確で、スピード感を感じさせるプレーヤーは大勢存在するのですが、そこから更に一歩踏み込んだ、例えば椅子から腰が浮き上がり、踊り出したくなるようなグルーブを聴かせるプレーヤーはそうは数が多くありません。言ってみればダンサブル、この音符の筆頭株主がJohn Scoなのです。ここでの猛烈なプレイは彼の代表的な演奏の一つに挙げられると思います。

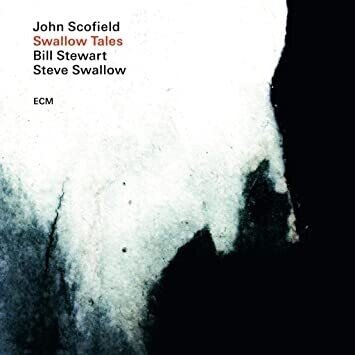

もっとも近年の彼の演奏はレイドバックし、80年代のバキバキ、イケイケのプレイからリズムのノリは良い意味でルーズに、どちらかと言うとオーソドックスさを感じさせる方向に向かっています。最新作2019年3月録音、全曲Steve Swallowのナンバーを本人とBill Stewartのトリオでプレイした「Swallow Tales」は、本作から40年を経て枯淡の境地に至ったかのようです。

2曲目はRon McClureのオリジナルLady。

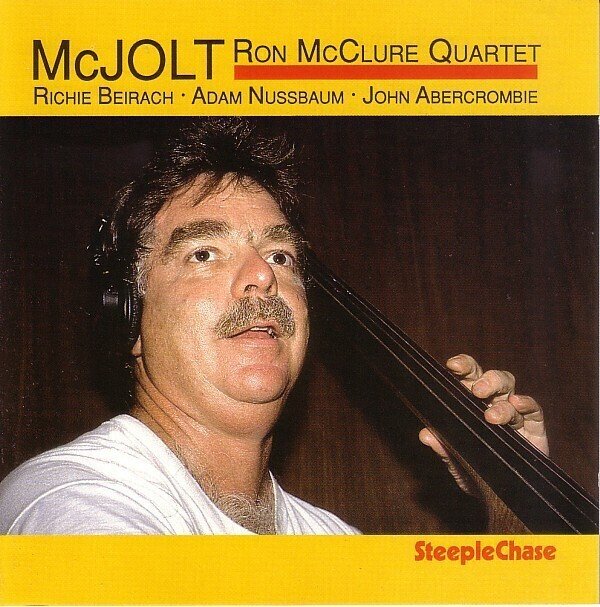

McClureは41年11月生まれ、Buddy RichのコンボやMaynard Fergusonのビッグバンドを皮切りに、Cecil McBeeの後釜で加入した名門Charles Lloyd Quartet(Keith Jarrett, Jack DeJohnette)で名を馳せました。74年にはBlood, Sweat and Tearsにも参加しています。ほか多くのバンドで活躍し安定したプレイには定評がありますが、SteepleChaseレーベルを中心にリーダーアルバムを20作近くリリースしています。近年の作品はオリジナルが中心になっていますが、89年12月録音の初リーダー作「McJolt」はRichie Beirach, John Abercrombie, 本作共演Nussbaumと名手を揃えたカルテットで、スタンダード・ナンバーの魅力をアピールしています。

Ladyの演奏に話を戻しましょう。一聴爽やかなイントロからスタートしますが、Liebmanが取り上げるだけあって、やはりエグさを湛えたユニークな曲想のナンバー、ソプラノとトランペットのメロディの間隙を縫って繰り出されるギターのフィルインが気持ち良いです。ここでも2管編成に別なホーンが絡んでいるかのようなアンサンブルを聴かせています。

テーマ後はソプラノとトランペットの壮絶なバトルが繰り広げられます!ソプラノの音色もメチャメチャ個性を感じさせますが、楽器本体はCouf(独Keilwerthの米国モデル)、マウスピースはDukoff D7番、リードはSelmer Omegaをトクサで削って合わせていました。

しかしここまで自身のテイストを本気でぶつけ合えるのは、ふたりの音楽的相性の良さが不可欠なのは勿論、音楽的レベルが拮抗していなければ成り立つことは出来ません。Liebmanに全く匹敵する日野さん、ワールドクラスの音楽性を痛感しました!そしてバトルを確実なものにする、リズムセクション、特にNussbaumの素晴らしいサポートぶりにも感銘を受けます。

とことん盛り上がった後はギターソロ、しかし何というスピード感でしょう!そして時折聴かせるリズムのタメに入魂ぶりを見せ、良い味を出していますが、やはりこの頃はタイム感が全体的にかなりon topに位置していると感じました。

使用する身体のパーツとして、管楽器奏者は運指の他に息を使うのでその分気持ちを入れやすい楽器です。ギターは運指のみになるので(ギター奏者に言わせると呼吸も大事な要素になるのでしょうが、楽器から音を発生させるという観点で)気持ちの入れ具合が1パート減る分難しくなると思うのですが、John Scoの入魂ぶりには凄まじいものがあります。聴くところによると人柄も大変フランクな方だそうで、芸術的表現の発露がたまたまギターなのであって、彼はどんな楽器を自分のボイスとしようと自己を確実に出せたのでは、と思います。

その後はバンプを用いてドラムソロ、そして締め括りを行うべくフロントふたりによる短いスパンでのバトルがあり、ラストテーマへ、最後まで大変密度の濃い構成のナンバーに仕上がりました。

John Scofield

3曲目は本作のハイライト、Hoagy Carmichael不朽の名曲Stardust。

当時Liebmanが取り上げた事がとても新鮮に感じたのは、どこかに時代がジャズを過去のものと決めつけた風潮があったからのように思えます。

ここでは彼による斬新なアレンジが施されたフレッシュな、この曲をリニューアルするかのように演奏されており、しかしStardustの魅力は全く損なわれずむしろ曲の妙味を存分に炙り出す事に成功しています。各人のソロ、的確なバッキング、構成がバランス良く折り重なり、この曲の代表的な、そしてエバーグリーンの演奏と相成りました。 テンポはミディアムスローに設定され、ドラムはブラシではなくスティックを用い、フロントによる印象的で色気あるアンサンブルと良く絡み合い、ベースはホーン側のキックに寄り添い、途中からギターが怪しげでいてスパイシーなラインを奏でます。

メロディ先発は日野さん、この手の旋律は彼の十八番です!Liebmanがオブリを付けつつハーモニーにも回り、柔軟にアンサンブルを厚くしています。

続いてテナーがメロディ担当、「毒を放つ色気」とでも表現しましょうか、このテイストが堪りません!日野さんがバックで同様に対応し、その後担当が入れ替わりながらメロディとアンサンブルが進行し、バンプを経て日野さんのソロがスタートします。ブリリアントな音色と豊富な付帯音、イマジネーション、スペースを生かしつつ音量のダイナミクス、音域の上下を駆使したブロウは実に説得力に満ちています!

バンプのアンサンブルを経てJohn Scoのソロ、この妖しい雰囲気は一体どこから湧き上がるのでしょう?曲想に対する猛烈なイメージとインプロビゼーションの発露とのせめぎ合い、時折聴くことの出来るコードプレイ、オクターブ奏法、テーマメロディを引用する際のレイドバック感、全て高次元で一体化し、「ダンサブル」な音符が合わさった結果リスナーを桃源郷に誘うが如しです!

そしてリーダーの登場です!John Scoとはアプローチの異なる変態ぶりを思いっきり聴かせていますが(爆)、音楽的に高度な次元でのプレイは言うまでもなく、フリークトーンを交えた効果音的奏法もここぞと言う場所に入り、ストーリー展開を巧みに行います。日野さんがこれまたハイノートでのトリル、McClureと Nussbaumも相応しい対応を熟知しているが如きプレイで場を盛り上げ、バンプではクインテットが一体化した壮絶な盛り上がりへ!

ラストテーマは何事も無かったかのように日野さんがクールにテーマ奏を開始、Liebmanにスイッチしエンディングに向けバンプを何回かリピート、NussbaumもElvin Jonesライクにヘビーなリズムのフィルインを繰り出します。エンディング部も一層クールに音量を下げ、心地よさを伴ったリタルダンドを経てFineです。ライブでの演奏展開は時間の制約がないので、きっとここでの何倍も深い世界に到達していた事でしょう!聴いてみたかったです!

Hoagy Carmichael

4曲目ラストを飾るLiebmanのオリジナルCliff’s Vibes、こちらにも自身の解説があります。

「was written for a child I met, who though he could’t talk due to an illness, still sent out very strong vibrations. This is one of the most bebop oriented tunes I’ve written. It’s all about chord and lines.」

その子供の名前がCliff君なのでしょうが、話をする事が出来ないにも関わらずLiebmanに強力なバイブレーションを与え、作曲行為にまで導いたのは驚きです。 これまでに書いて来た曲の中で、コード進行とメロディラインから最もビバップ志向ナンバーの1曲とありますが、ビバップというよりも特にメロディラインから個性的なモーダル・チューンとして聴こえます。これまた彼の使う用語〜ビバップの定義、もしくはイメージに隔たりを覚えますが、誰もが同じ感じ方をする必要はなく、むしろ異なっている事が大切なのかも知れません。

それにしてもオリジナル・チューンを作曲者本人の解説と共に鑑賞できるのは、音楽に一層の広がりを感じることが出来、ジャズ〜音楽ファンにはとっては大きな喜びです。

いや〜カッコいいナンバーですね!リズム隊の緻密かつ一体化したグルーブが素晴らしいです。ソロの先発はMcClureのアルコから、この時点でJohn Sco, Nussbaumのふたりは聴き応えのあるバッキングを繰り出しています。McClureはごく自然にwalkingに移行してギターソロ続きます。シングルノート・オンリーでのプレイなので、ホーンライク感が一層際立ちます。

そしてトランペットソロへ、リズムに端正に乗りつつ、テクニカルに、決して自身のウタを忘れずメロディアスに熱くブロウします。

ラストはLiebman、変幻自在なオリジナリティ溢れるアプローチがこの人の特徴ですが、案の定ここでも存分に発揮の巻です!途中ここぞと言うところでギター、ベースが演奏をストップし、テナーとドラムのデュオとなりますが、とんでもないテンションです!トランペットの合いの手も一役買っています!リズム隊戻りつつ、更なる高みを目指して盛り上がっています!その後ドラムソロ突入、ラストテーマを迎え大団円です!

David Liebman Quintet: Terumasa Hino, Adam Nussbaum, David Liebman, John Scofield, Ron McClure

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?