ソウル・ステーション/ハンク・モブレー

テナーサックス奏者ハンク・モブレーのリーダー作『ソウル・ステーション』を取り上げましょう。

録音:1960年2月7日

スタジオ:ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオ、ニュージャージー

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

プロデューサー:アルフレッド・ライオン

レーベル:ブルーノート BST 84031

(ts)ハンク・モブレー (p) ウィントン・ケリー (b)ポール・チェンバース (ds)アート・ブレイキー

(1)リメンバー (2)ディス・アイ・ディグ・オブ・ユー (3)ディグ・ディス (4)スプリット・フィーリンズ (5)ソウル・ステーション (6)イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー

ワン・ホーン・カルテットによるハンク・モブレーの作品、ブルーノート・レーベルから数多くの(後年発表されたアルバムも含め計26作)リーダー作をリリースしましたが、演奏内容、収録曲、参加メンバーいずれにも秀逸さが光り、彼の代表作に挙げられます。

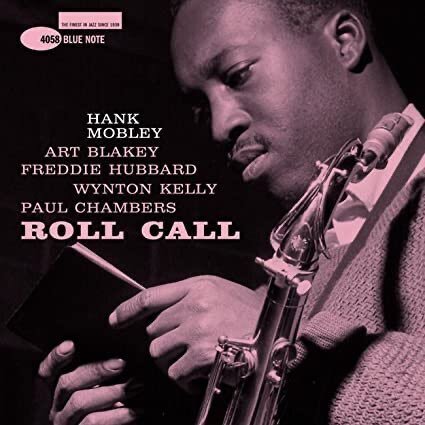

次作に該当する同年録音にして、本作と同一メンバーに当時売り出し中のフレディ・ハバードを加えた作品『ロール・コール』は、双璧を成す出来栄えです。

膨大な枚数を誇るブルーノート・レーベル、カタログには様々な楽器奏者のリーダー・アルバムが大変バランス良くラインナップされています。

トランペット、トロンボーン、アルト、テナー、バリトン・サックス等の管楽器、ピアノ、ベース、ドラム、ギター、ヴィブラフォンと言ったモダンジャズ定番の楽器から、日本では比較的馴染みの薄いオルガン(米国ではごく日常的な楽器ですが)、パーカッションなど、プロデューサーであるアルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフの音楽的嗜好、そしてドイツ人気質ゆえでしょう、他の米国ジャズレーベルには無いきめ細やかさ、几帳面さを感じさせる作品群です。

ブルーノートのアルバムが日本人に受け入られるのは、類似した国民性に起因していると捉えています。

レーベル首脳陣はミュージシャンの好きなようにプレイさせますが、押さえどころを確実にし、真価を発揮させたレコーディングを世に送り続けました。

ブルーノート・レーベルゆかりのテナーサックス奏者は強者揃いです。ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、デクスター・ゴードン、ウェイン・ショーター、J. R. モンテローズ、ジョニー・グリフィン、クリフォード・ジョーダン、ジョー・ヘンダーソン、スタンリー・タレンタイン、サム・リヴァースらには本作の主人公モブレー、個性の発露で歩数を譲るものの、ジャズの持つリラクゼーションを巧みに聴かせつつの味わいに、魅力を表出させます。

ブルーノート常用のレコーディング・スタジオ、ニュージャージーにあるルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオで録音の際、ライオンらがニューヨークの待ち合わせ場所に自動車でミュージシャンを迎えに行き、彼らをピックアップしてスタジオに向かうのが常でした。

その際に当日の食料や飲み物を購入するのですが、ライオンは当然彼らの好みの飲み物やお酒、タバコ等の銘柄を尋ねるでしょうし、頻繁にスタジオに出入りするミュージシャンの嗜好を熟知していた事でしょう。

映画『ブルーノート・ストーリー』での実写の如きアニメーションからイメージしましたが、満面の笑顔を湛えながらミュージシャンの好物を、デリやドラッグストアで購入するライオンの姿が目に浮かびます。

愛煙家だったモブレーには、与えるタバコの箱数が特に多かったかも知れません(残念な事に晩年肺の疾患を発症し、逝去します)。

この時点でミュージシャンは自分たちが大切にされている事を肌で感じたでしょう。常連のミュージシャンにとっては、ブルーノートのレコーディングと言うだけでワクワク感を抱いたに違い有りません。

ライオン達はリラックスして演奏に臨める雰囲気を極自然に作り出していたのです。この事の大切さは、同じミュージシャンの立場として私も大いに共感しています。

ライオン自身も毎回のレコーディングが楽しみで仕方なかったでしょう。最先端のジャズミュージシャンですが、素晴らしい演奏家は誰もが気さくでフランク、そこに彼らとの触れ合いが大好きなライオンの包容力が加わり、送迎の車中から既に打ち解け、アットホームなムードが漂っていたと思います。

貴重な写真が残されています。

本作レコーディング時のものかは定かではありません、テナーを首からぶら下げ、タバコを咥えならが譜面を見るモブレーの肩に背後から子供のように、まるで甘えているかの如く手をかけるライオンとのツーショットを撮った、ウルフの有名な写真がそれです。彼らの仲がさぞかし良かった事を想像させる一枚、ウルフの接写にもセンスを感じます。

レコーディングのリハーサルにもギャラを支払うブルーノート、モブレーもライオンの気持ちに応えるべく、本作『ソウル・ステーション』録音には自然体でプレイし、存分に本領を発揮しました。

ドイツ系ユダヤ人であるライオンとウルフは同じ白人でも黒人に対する差別意識が無く、そこにもミュージシャンが心地よく演奏出来る理由がありました。

60年代に入り、第一線の黒人ミュージシャンが大挙して欧州に移住しました。ジャズマンの不況が突如として始まり、仕事を求めて新天地に居を構えた訳ですが、米国と大きく異なったのは人種差別が無かった点、そして音楽を愛する欧州人は彼らを大歓迎しました。

欧州でギグをこなし、時折り米国に戻りレコーディングを行う悠々自適なミュージシャンも見られました。

米国内だけのドメスティックな対応ではジャズはさほど発展して行かなかったでしょう。ライオン&ウルフのインターナショナルな往来がシーンに風穴を開け、風通しを良くしました。

黒人演奏家をフィーチャーしたブルーノート・レーベル、首脳陣の功績によりジャズが米国を代表する音楽にまで成長し、その後国際的なレヴェルにまで発展したと言って過言では有りません。

第二次世界大戦ホロコースト直前にドイツから渡米したライオンとウルフは幼馴染み、ジャズ好きが高じてそのメッカであるニューヨークに居を移し、採算度外視でレコード会社を興しました。

彼らは演奏内容に口出しする事が無く、慈愛の眼差しをもって演奏を見守ります。素晴らしいプレイが繰り広げられると、嬉しさの余り二人してレコーディング・ブース内で踊り始めたそうです。

プロデューサーという立場を忘れ、いちオーディエンスに転じる根っからのジャズファンなのです。

反対に演奏が停滞気味と感じればライオンが、ドイツ語訛りが強い英語で(彼は晩年まで訛りが取れなかったそうです)、スイングとは発音できず、「悪くないけどシュイングは?」「シュイングさせて!」と要望し、ミュージシャンを鼓舞しました。

この作品はモブレーの味わい深いブローイングと、ウィントン・ケリー、ポール・チェンバース、アート・ブレイキーらのリズムセクションの好演が相俟って生まれましたが、根底にあるブルーノート・レーベルの情熱とスピリットがキーポイントなのは言うまでもありません。

モブレーのキャリアでごく初期に、やはり50年代を代表するジャズ・レーベル、サヴォイとプレスティッジからリーダー作をリリースしています。そのままいずれかのレーベルに在籍し続け、ブルーノート・レーベルでの加護が無ければ、作品をリリースし続ける事はおろか、演奏家として日の目を見る事がなかったかも知れません。

演奏内容に触れて行く事にしましょう。

1曲目アーヴィング・バーリンの書いたスタンダード・ナンバー、リメンバー。

作品冒頭に相応しいリラクゼーション、ゴージャスさを感じさせる楽曲、このメンバーに相応しい素材だと思います。

イントロ無しで演奏が始まり、付帯音豊富なテナーが朗々と野太い音色でテーマをプレイします。

モブレーの楽器セッティングですが、テナーサックス本体はセルマー社のスーパー・バランスド・アクション、マウスピースはオットー・リンク・メタル、写真で見る限りではコルトレーンも愛用していたトーン・マスター・モデルですが、物の本によれば本作録音の60年はオープニング10☆を使用、カタログには無いオープニングなので特注に違い有りません。

リードは不明ですが、サウンドから推測するとおそらく硬めのものを使っています。

とてもハードなセッティングですが、力を入れて吹いている感じは全く無く、流麗さを伴っています。音色にこもった成分が含まれているのがモブレーの特徴、セッティングゆえの鳴り切らなさとも言えましょう。ライヴ映像で確認しましたが、吹奏時に若干ほおを膨らませる事も影響していると思います。

彼の演奏写真を見るとマウスピースをちょくちょく変えています。後年は楽器もセルマー以外を使う事があり、タフなセッティング故に快適な吹奏感を維持することが難しかったのでしょう、自分にも覚えがありますが試行錯誤が必要になります。

メロディラインに間が多いこの曲、伴奏を務めるピアニストとしてはフィルの入れ甲斐が有ります。ケリーは案の定巧みにプレイし、テーマの雰囲気を残してソロを始めるモブレーのフレージングの隙間にも的確に対応します。

このアルバムで特筆すべき点を一つ、それはブレイキーのドラミングです。自身が率いるジャズ・メッセンジャーズでは得意技のナイアガラ・ロールを多用し、燃えるようなドラムを叩き、常にサイドマンを煽るが如くバックアップしますが、ここではTPOを踏まえ、あくまで共演者然としたプレイに徹し、メリハリを保ったサポートを聴かせます。

モブレーもかつてジャズ・メッセンジャーズに在籍し、レコーディングも多く残していますが、その後も互いにサイドマン同士で演奏を重ねています。

モブレーはブレイキーのリーダーとサイドマンでのドラミングの使い分け方を熟知していた事でしょう。

チェンバースのスピード感を伴ったベースとのコンビネーションも抜群、そこにケリーのスインギーな打鍵が加わり、ジャズの本質を表現するかのトリオ・プレイと伴奏を提示します。

ブレイキーが律儀に必ず踏む2, 4拍目のハイハットが彼のプレイの特徴ですが、些かコーニーさを感じさせる時も有ります。

奏者の交代や場面転換の際にブレイキーが演奏するクレッシェンドを伴ったスネアロールが印象的です。

ソロはモブレー、ケリー、チェンバースと続き、ラストテーマはサビからプレイされ、予め用意していたエンディングを用いてFineです。

ブレイキーと懇意にしていた日本を代表するドラマーの一人ジョージ川口さん、ブレイキーを日本に招聘してツードラム、更にエルヴィン・ジョーンズを含めた複数からなるドラマーと、ジャズ・フェスティヴァルで共演していました。本作の演奏で改めてブレイキーとジョージさんのプレイスタイルの類似性を確認しました。

2曲目はモブレーのオリジナルの中で最も高名なディス・アイ・ディグ・オブ・ユー、ジャムセッションでもごく普通に取り上げられる、スタンダード・ナンバー入りした名曲です。

ドミナント・ペダルを用いた印象的なイントロから自然にテーマに入りますが、良き構成です。

一般的なウタものと同じ32小節からなるフォームですが、コード進行に難易度の高い部分が存在し、そこを超える事で曲を演奏した達成感を得られるとイメージしています。

ソロの先発はケリーから、こういった曲のエキスパートである彼は、水を得た魚の如き流暢なプレイを展開します。

この速さのテンポになるとスピード感が増すブレイキーのプレイと、チェンバースのオントップ・ベースが三位一体となり、モダンジャズの醍醐味を聴かせます。

本作の仕上がりを気に入ったライオンが、デビューしたてのハバードを加えたツーホーンに、同じリズムセクションを採用して次作を制作しようという目論みは、至極当然と感じました。

続くモブレーのソロは彼のプレイの中でも有数のクオリティを湛えたもの、フレージングのセンス、構成力、タイム感、いずれもが申し分なく、曲想に合致したテイストはさすが作曲者と感じます。

オーソドックスなモブレーのフレージングですが、実は独自の音使いからなるラインから成っており、過去の先達のフレーズを研究した上で自己のテイストを交えた方法論を持ってのブロウです。

前述のブルーノートゆかりの強者テナー奏者たちは一聴して個性を感じさせる明快なソロを繰り出します。モブレーは何処か抜け切らない地味さと、音色のボソボソ感が印象を控えめなものとしていますが、個性派テナー奏者として十分なオリジナリティを蓄えています。

モブレーのホットなプレイにインスパイアされ、ブレイキーも刺激的なフィルインを繰り出し、続く自身のドラムソロに繋がります。

合計2コーラスのテクニカルで情熱的なフレージングの連続、どこを切ってもブレイキーのソロですが、ラストテーマには一致団結して入る事が出来ました。

3曲目もモブレーのオリジナルでディグ・ディス、前曲とタイトルが韻を踏みます。

ピアノトリオでイントロが始まります。フォームはブルース、イントロとテーマ時はマイナー調で演奏されますが、ブレーク・タイムを活かしたテナーソロの導入部から次第にメジャーへと移行します。

アドリブ・ラインにブルーノート・スケールも用いられているので、メジャーとマイナーの間を行き来するかのよう、ユニークなアイデアがさり気なく用いられています。

ブレイキーのこれでもか、と言わんばかりのスネア・ロールのクレッシェンドからソロ再始動、モブレーは好調ぶりを感じさせるソロを繰り広げます。これはチェンバースのオントップなサポートがあってこそ、レイドバックしたタイムの妙が光ります。

その後ケリーのソロに繋がります。ピアノとベースの一体感が素晴らしいのはマイルス・デイヴィス・クインテットで研鑽した間柄ゆえ。

その後ラストテーマは再びマイナー・ブルースに戻りFineとなります。

4曲目スプリット・フィーリンズもモブレーのナンバー、ディス・アイ・ディグ・オブ・ユーと些かコンセプトが似ているのはご愛嬌です。

チェンバースとブレイキーのコンビネーションが特に映える演奏、ブレイキーも自身のジャズ・メッセンジャーズでチェンバースを使いたかったのでは、と連想させてしまうほどです。

ここでもスイング魂を引っ提げてブロウするモブレーですが、朴訥感が先行し素晴らしい内容のソロのインパクトがダイレクトには伝わり難いです。

マイルスのクインテットにモブレーが在籍時、ある夜のステージでモブレーがソロを終えるとマイルスが近づきます。プレイの内容を気に入らなかったのでしょう、彼の耳元で「ここにソニー・ロリンズが楽器を持って現れたらすぐにでも雇うのになぁ」と呟いたそうです。

現代ならばとんでもないハラスメントに該当しますが、そこはマイルスですから。

しかしモブレーの演奏に不満があるのなら雇わなければ良いものを。

なるほど、当時ロリンズは引退生活を送り橋の下で猛練習中、そしてシーンではコルトレーンの次に位置するテナーが不在でした。

ピアノソロ後にドラムと4小節交換が行われますが、共演歴の長い二人ならではの的確なカンヴァセーションが1コーラス行われ、ラストテーマへ。エンディングはフェードアウトでFineとなります。

5曲目表題曲ソウル・ステーション、テンポ設定もありますが本作中最もリラックスしたテイクに仕上がりました。こちらもモブレーのオリジナルです。

16小節構成から成る楽曲は、ロリンズのドキシーやホレス・シルヴァーのザ・プリーチャーと同様のフォームです。

ピアノの心地良いイントロからスタート、レイジーさを漂わせたテナーによるテーマ奏、ここでもブレイキーのスネアロールに導かれテナーソロがスタートします。

デクスターと見紛うほどのレイドバックを有したプレイの内容は、表題曲を冠するに相応しいクオリティです。

ケリー、チェンバースのテイスティなソロが続きラストテーマへ。

蛇足ながら韓国へ演奏旅行に赴いた際、首都にあるソウル駅の前で「ソウル・ステーション!」と記念撮影を行った思い出があります(笑)。

6曲目イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー、クロージングに相応しいスタンダード・チューン、テーマはいきなりアウフタクトから始まります。施されたリズミックなシカケが心地良いです。

先発モブレー、ディジー・ガレスピーのビ・バップを始め引用フレーズを幾つか挿入しつつ、多少の木に竹を接ぐ感はありますが快調に飛ばします。

自分のテイストとしてはテーマ奏、ソロに何かもう一つ粘っこさが欲しいところです。モブレーの淡白さは味として受け入れられますが、スタンダード・ナンバー奏の際には物足りなさに聴こえる時があります。

ピアノのソロに続きます。ケリー節オンパレードでもう1コーラス続けようとしたところにモブレーが割入り、ラストテーマへ。

エッセンスを凝縮し、コンパクトに纏めたテイクとなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?