#2 ファンタジーを現実に

自分は、宇宙建築学サークルTNLに2021年春に参加し、夏頃から宇宙建築賞の製作を開始しました。宇宙建築賞での活動過程での気づきを書いていこうと思います。

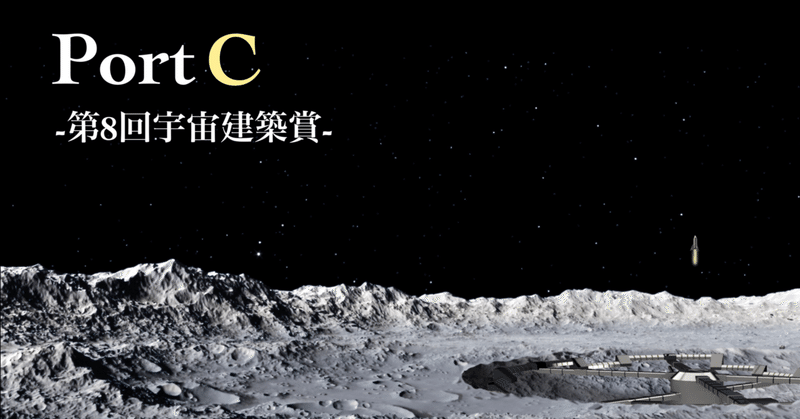

設計した未来の月面宇宙港『PortC』のコンセプトや裏ネタに関してはTwitterに書いたのでぜひ。

第8回宇宙建築賞 入賞!

— Tatsuki .☾ (@Tatsuki_space) December 22, 2021

TNLの学生チームで月面の宇宙港を設計しました!

未来設定でぼかした(?)具体的な建築方法については、大学で金属3Dプリンターの研究をするので、時間をかけて考えてみたいと思います。#宇宙建築https://t.co/sZh5Lmn5sF pic.twitter.com/jgE4vfZ66V

まず、宇宙建築賞でどうすれば入賞できるのかという話から始めます。

大前提として入賞だけを目的としていたわけではないし、チームでも特に話してはいないです。が、やはりコンテストに出すなら入賞を狙いたい。

(※「評価される作品=自分の好きな作品」くらいの気持ちで読んでください。毎回テーマも審査員も異なるので一概には言えません)

どんな作品が入賞しやすいか、それは”ファンタジーを理論で武装した作品”

映画ならクリストファー・ノーラン作品、小説なら中国のSF『三体』の様なイメージ。

作り方としては、先にファンタジー建築を考え、それを理論で成立させていく感じです。ちなみに、これに気づいたのは作品作りのだいぶ終盤でした。

パッと見、絵が綺麗なだけのファンタジー作品。かと思いきや細かく見ると「あれ?もしかして数十年後に実現できるかも」となる作品。

初めて宇宙建築作品を見た時、ファンタジーを大人の力でマジレスする空想科学読本を読んだ時のわくわくを思い出しました。

普通の建築コンペではなく”宇宙”建築コンペなので、舞台は宇宙、時間軸は未来がベスト。しかし、今年のテーマは「宇宙港」。現在計画されている地上の宇宙港もテーマに含まれます。

実現可能な建築を軸に奇抜なデザインを加えるのか?ファンタジーに振り切るのか?建築を考えたこともない自分は、テーマも相まってものすごく迷いました。

自分がしてきた機械工学の勉強は、機能が第一でデザインを考えることはほとんどないし、価値基準は明確に数字で表されます。しかし、建築の場合はそれがない。

コンセプトに対する理解、重要度が人によって異なるためチームでの議論もうまく進まず苦労しました。細かい要素ごとに機能美や現実性を追い求め、次第にアンバランスな作品になっていきました。

しかし最終的には、大きなコンセプトを一つ決め、機能美よりも”コンセプトとの繋がりが強いもの”を採用するという方向で落ち着きました。

そして完成したのが”視線誘導で人と宇宙つなげる”をコンセプトにした月面宇宙港『PortC』

現実味のある無難な建築になることを恐れ、建築場所を月面に設定することで未来・ファンタジー要素を入れ込み、建築過程を描くことで実現可能性を感じさせました。

自分たちの控えめなデザインの言い訳、コンセプトとして奇を衒うため、派手な月面建築を否定するかのようなメッセージを入れました。(プレゼンで審査員の方に気に入って頂けた)

芸術を元にしたものづくり(デザインやコンセプト)と工学を元にしたものづくり(実現可能性や機能美)の融合。美術高校と高専で進路を迷った経験がある自分にとっては、非常に考えさせられる製作でした。

他の作品と比べるとまだまだ反省点はあるけれど、ひとまず入賞はできたので良かったです。

宇宙に巨大な有人宇宙施設を作るのなら工学と建築の融合は必要不可欠だと思います。

(おまけ)宇宙建築の考え方

次は、賞ではなく宇宙建築の考え方についてのお話。(※建築学科でもなければ宇宙建築学サークルに入って1年も経っていない個人の考え)

宇宙での建築を考える場合、大きく3つのパターンがある。

1.軽くする

2.小さくする

3.現地で作る

これに厳しい宇宙環境で人間が過ごすための要件が追加されます。※宇宙環境(重力、温度、気圧、重力、宇宙線など)の話は省略。

1.軽くする

現在、地球から月にモノを運ぼうとすると1㎏あたり約1.2億円のお金がかかります。宇宙開発が進むにつれ多少は安くなるけど、軽いに越したことはない。

この技術は主に航空機分野で既に研究が進んでいて、自分も高専の時、研究でハニカムパネルを使っていたので少し興味があります。(ハニカムパネル=蜂の巣構造、軽量化を目的に作られた中空の構造材料)

2.小さくする

ペイロードは重さだけではなく、当然サイズにも制限がある。

そこで小さいままロケットに格納し、宇宙空間で広げるor組み立てるという手段があります。

展開構造物と呼ばれていて、折り紙構造(ミウラ折り、ソガメ折り)や空気を入れて膨らませるインフレータブル構造などがある。

宇宙ステーションもいくつかの構造体を宇宙で組み合わせて作られている。

3.現地で作る

前述したように打ち上げには、重量とサイズに制限がある。だから、宇宙での製造が求められる。

月や火星の砂を使うことで材料の輸送コストを下げることが出来るし、その場で作れるのなら不測の事態に備えて大量の部品を用意する必要もありません。

最後に

今はまだSF感が強い宇宙建築に工学を足し合わせて,実現可能性を探ってみたいです.

ファンタジーが現実になる日まで頑張ろうと思います.

2022.1.3

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?