扉を開いて

ちょうど『ジンメル・コレクション』(ちくま学芸文庫)を読み終わったところだった。ジンメルという哲学者については、好みが二分されるそうだ。鋭いところに目をつけた面白い思想だ、と評する人もいるし、底の浅い思想だと軽く見る人もいるという。いまでこそ、現象学的な手法で、様々な日常の出来事やそこでの心理に近づくということもよくあるが、ジンメルは19世紀の人である。なかなかの慧眼だったのではないだろうか。

そんなことより、やはりその目のつけどころである。このたび読んだ「橋と扉」など、その指摘が、どこか詩的な拡がりで目の前に現れてくるように思えて、私は愉しかった。

結合と分離というものを思い描くことは、人間に特有の能力であると前提した上で、川によって分離された両岸が、橋により結合されるという見方をまず示す。それに対比させて持ち出すのが、扉であった。小屋を建てる。それは自然や世界全体から分離した空間をつくる。その分断を廃棄するが、同時にそれが閉じられるときには、元の壁が外の世界と分断していたよりも、よほど強い分離感をもたらしもする。開かれ得るという可能性があるが故に、閉じられていることが、甚だしい分断を感じさせるのである。

扉は、人間がつくった。これは外との境界なのだと自分に言い聞かせると共に、それを開いて外との交わりをいつでも回復できるという思いをももつことができる。そこにひとつの自由がある。しかし、扉を開いて外に出ようとするとき、人は、橋とは異なる感覚に苛まれる。橋は、通じる向こう側が想定されている。安定した行く先がある。それに対して、扉は、出たら最後、どこに向かって歩けばよいのか、自由すぎて、戸惑うのである。

自然が分離したものを結合したのが橋だとすれば、扉は、分離も結合も、どちらも人間の思想、人間の実践によって成り立っている場面である。教会建築もまた、人間の手により現れたものであるが、この扉、なんだか外から内へと入ることに特化したような構造になっている。そこは、外へ送り出すための扉があるのではなく、外から招き入れるための扉があるのだ、という。西洋の教会には現実にそうしたイメージで建てられているものがよくあるのだそうだ。だが、それは教会独自の扉であって、一般的に扉はそのようではない。

扉は、なんとか自然や世界と分離を企てようとするためにつくられ、他方でいつでも開いて外に出て行くためにも役立つものとしてそこに配置されている。それは、開かないという選択肢をも許すものとなる。扉を閉ざして引きこもるという方法も選ぶことができる。いつでも好きなときに、自由な世界へはばたいていける可能性があってこそ、扉は尊ぶべきものとなるであろう。

あるキリスト教系大学の教授が、学生たちに親身に語ったことがある。牧師となるべく卒業する君たちは、いままさに、愛するために出て行くのだ、と。いま扉を開いて、新たな土地に歩み出そうとしているのだとすれば、君たちは、歩み出た土地を愛することが肝要である。その土地を愛しなさい……。

アブラハムが、心に痛みを負いつつ、新たな土地へ歩み始めるように神から言葉を受ける説教があった。その中で、このエピソードが語られた。さらにたたみかけるような語りではあったが、いまはここで止めておこう。ひとが自ら境界をこしらえた住まいは、外界と遮断するためのものであった。だが同時にそこには、扉があった。開かれるための扉であった。扉から一歩出たら最後、どちらに進むか、目眩がしそうなくらいに恐れを抱きそうである。だが、そのとき見える外の世界、新しい世界を、わくわくする気持ちで捉えることが、きっとできる。ただの空元気ではなく、安心できる信頼を胸に足を踏み出すことができる。自分の中の暗さにうつむいて、行く先が分からないといじけることなく、歩き始めることができる。

そう。そこに、神の祝福があるという信頼である。そう心から思えたとき、自分の罪が分離させてしまった、自分と神との関係が、瞬間的に、自分と神との結合へと転ずることになるであろう。なにより、神がそれを待ち受けているのである。

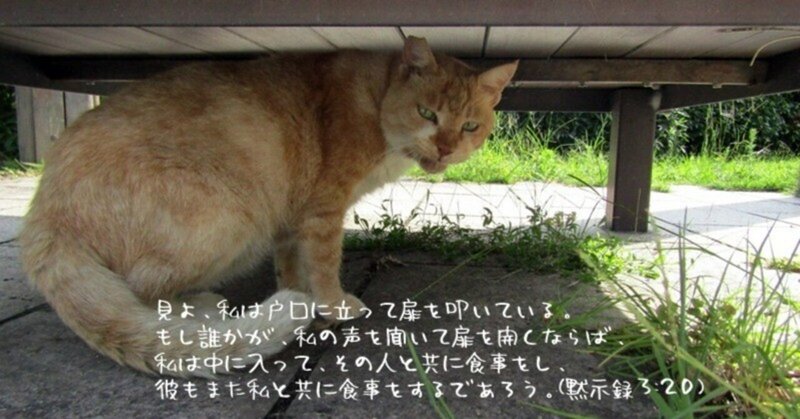

私は思った。この扉という存在に、キリストを重ねて見ることができたら、それが唯一の、真実の扉であるが故に、まことの命の道を、私たちは知ることになるであろう、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?