実は丁寧すぎる榎戸洋司の脚本:『少女革命ウテナ』第25話「ふたりの永遠黙示録」を読む

Aパート

〇深夜

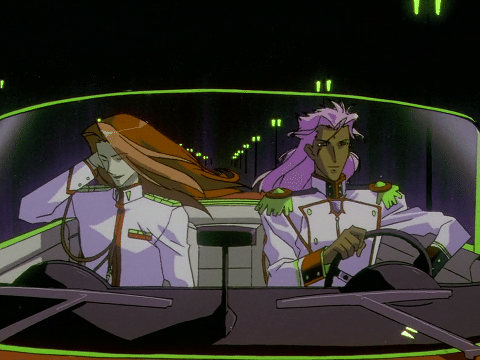

疾走するスポーツカー。

周囲の風景はスピードに流され、溶けている。

運転席に鳳暁生、助手席に桐生冬芽がいる。

高速の心地好い震動に身をゆだねている冬芽の表情。

暁生、そんな冬芽を横目に見て――さらにアクセルを踏みこむ。

(…)

暁生「運転してみるか?」

冬芽「え……俺は、だってまだ――」

暁生「かたいね」

冬芽「……今のは少し問題発言ですよ、理事長」

暁生「(薄く微笑む)わが鳳学園は生徒の自主性を重んじるのさ、生徒会長」

冬芽「……」

第2部「黒薔薇編」がおわり、ある意味仕切り直しとなるこの第3部「鳳暁生編」の初回(第25話「ふたりの永遠黙示録」)では、丁寧に冒頭から鳳暁生が、「鳳暁生編」全体を象徴するスポーツカーに乗って登場する。また、第1話において強調的に散りばめられていた(校則や掟などの)ルールからの逸脱といった作品の根本に関わるテーマが、この回において再び確認されることになる。上の暁生と冬芽によるやり取りも、そのうちのひとつと言えるだろう。なお、そこで暁生は、「生徒の自主性を重んじる」と語っているのだが、もちろんそれは表面上のことであって、これから暁生に「世界の果て」を見せられる生徒=デュエリストたちというのは、暁生によって「自主的に」決闘するよう「誘導」されているのが実態である。

〇理事長館・新しいウテナとアンシーの部屋

グォー、と掃除機の音。その掃除機に、体半分すいこまれるチュチュ。

アンシー「まあ大変」

ウテナ「だめだよチュチュ、クリーナーの前をうろついちゃ……」

なんとかひっぱりだそうとするウテナ。

(……)

テーブルにつき、お茶を飲む四人。

傍らには、掃除機にやつあたりしてるチュチュがいる。

第3部の開幕ということで、「引っ越し」という心機一転を感じられる丁寧な設定となっている。若葉が理事長館を訪ねると、ウテナとアンシーの二人は、新しい部屋の掃除をしている最中だ。このとき、チュチュが対峙する掃除機を、冒頭からの流れで、アキオカ―(鳳暁生のスポーツカー)のメタファーとして捉えることができるだろう。すなわち、アンシーの分身とも言えるチュチュが掃除機に吸い込まれている様子は、まさにアンシーが暁生(- 鳳学園)の磁場から抜け出せないことを象徴しており、吸い込まれた後に掃除機を壊して外へ出る様子は、まさに本作のラスト(=アンシーが自ら学園の外へ出ること)を予言的に暗示していると考えられるのである(掃除機=暁生は、「黒薔薇編」における「ネズミ取り」(第22話)=御影草時よりも手強そうである)。ちなみに脚本では、掃除機を壊す描写までは見られない。まだウテナが暁生の正体に気付いていないこの回の段階で考えるなら、上の脚本にあるように、掃除機に対しては、「やつあたり」するくらいの方が内容的にマッチしていると言えるかもしれない。また、ウテナがチュチュに対して、「クリーナーの前をうろついちゃだめだ」と忠告しているのもおもしろい。いわば掃除機=暁生という存在が危険であると、メタ的に言及しているわけである。

さて、掃除の手伝いに来た若葉は、暁生に対して天使のようなイメージを抱いているようだ(「あの笑顔……天使の微笑みっていうんですか?」)。しかし、もちろんそれは、このときの若葉自身が、アンシーに対して天使の仮面を被っているのと同様(「ほら姫宮さん、お茶のおかわりはいかが?」)、暁生が被っている仮面の姿に過ぎない(なんとも皮肉の効いた構造となっているのである)。そのことを証明するかのように、この場面のラストカットでは、暁生の「不審な表情」が映され(下の画像)、さらに【生徒会】シーンを挟みながら、(手紙の差出人である)世界の果て=暁生(=かつての「星」、かつての天使)=現在の堕天使(ルシファー)という等式が成り立つことが、丁寧に示されていくのである(なお、周知のように、【生徒会】シーンで見られる野球描写は、脚本にはないものである (*1) )。

幹(M)「それにしても――」

樹璃(M)「――〝世界の果て〟って、いったい何者なんだ?」

暁生の声「――そう、その星だ……」

(…)

暁生「〝暁の明星〟……暁生っていう僕の名前は、この星からついたんだ」

ウテナ「へぇ……なんだか、ロマンチックですね」

暁生「暁の明星……またの名をルシファー」

ウテナ「ルシファー?」

暁生、ウテナの肩をさりげなく抱く。

暁生「もともとは天使だったのに、魔王の道を選んだ星だ……」

(…)

連れ立って出ていくウテナとアンシー。

それを見送る暁生。

堕天使の微笑み。

*1 榎戸洋司「「ウテナ」の場合は演出とか作画の人が好きなことやるだろうって安心感がありましたね」小黒祐一郎「あえてシナリオでは真面目な話してるのに、フィルムになると野球してたりする、ってのはどう思うの?」榎戸洋司「どうせやるだろうなってのは分かってましたから。「ああ、今日は野球かぁ」って(大爆笑)」(『薔薇の黙示録』)

〇理事長館・ウテナとアンシーの部屋・夜

窓の明かりが消える。

× × ×

並んだベッドに横になる、ウテナとアンシー。

ウテナ「(天井を見て)いい人だよね、暁生さんて」

アンシー「(やはり天井を見て)……ええ」

(…)

ウテナ「ねぇ、もし君になにかこまったことがあったら、まずボクに話してよ。なんでも助けあおうよ。ボクは君とそういう友達になりたいんだ」

アンシー「……」

× × ×

アンシーのフラッシュバック。

ディオスと幼いアンシーのツーショット。

幼いアンシー「(ディオスに)わかりました。これからは、あなたと助けあって生きていきます……」

× × ×

アンシー「ねぇ、ウテナ様……私、本当は……」

なにか言いかけるアンシーだが――

ふと見れば、ウテナはすでに眠りにおちている。

榎戸洋司「表面的にはわかりにくいでしょうが、目に見えないところで、アンシーはどんどん変わってきているんですよ」

暁生の正体が、今はなきかつての「星 (*2) 」、かつての天使(=「大事なものをなくした人」)であり、幼い頃のウテナを救ったディオスであったことが暗示された流れで(「なんだか、なつかしい感じがする人だよな」)、今度は新たな「星」、新たなディオスの誕生が丁寧に描かれる。すなわち、アンシーの中で、かつてのディオスの姿と、現在のウテナの姿が重なるのである(「ウテナ様も、私にはときどき、なつかしい人みたいに、思える時があります」)。これにより、アンシーの中からディオスの剣が消失することになるのだが、それに伴って、アンシーは、自らの言葉を喋ろうとするようにもなるのである(「ねぇ、ウテナ様……私、本当は……」)。ちなみに脚本では、ウテナとアンシーは、向かい合うことも手を握ることもせず、まるで(ディオスを暗示する)空にある「星」を眺めるかのように、「天井を見て」話している (*3) 。

*2 榎戸作品における「星」の概念について、詳しくは拙文 『キャプテン・アース』第1話を読む (以下「CEを読む」)を参照。ちなみに、「持続」的な時間を生きること――いわば心の奥底に身を置くこと――を、「星」との一体化という形で表現することは、榎戸作品だけでなく、幾原作品においても見られる。例えば、『輪るピングドラム』では、バンクシーンの冒頭で描かれる「時計のようなデザイン」(!)をした星のことが、「陽毬の星」と名付けられており、『輪るピングドラム』でコンセプトデザインなどを担当した柴田勝紀が『Art of Penguindrum』の中で、「陽毬の星」について、「基本的には「陽毬の心の中に入っていく」ということをやりたかったんだと思います」と語っているのである。

*3 天井を見ることは疑似的に「星」を見ることを表し、それはすなわち、「星」に近い存在であることを暗示することになる(もちろん、見ているだけでは「星」自体、つまり「星をまわす者」(=ディオス)にはなれないのだが)。実際に映像となった榎戸作品において、こうした表現が最も象徴的だったのは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』であろう。その中で(ある種シンジと対照的に描かれる)アスカは、パペット人形という自分の分身(=社会的存在としての自分自身)に夢中であるために、直接天井を見ること――いわばディオスの声を聞くこと――ができない者として描かれるのである(もっとも、コンテ段階では、アスカは「天井をジッと見つめ」ているため、この描写に榎戸洋司が直接関与しているわけではないのだろうが)。

〇深夜・剣道部道場

暗闇の中、道場の入口から灯りがもれている。

(…)

冬芽「(目を閉じ、耳をすまし)ほら、聞こえないか?」

西園寺「なにがだ?」

冬芽「君の魂が本当はあきらめていなければ、世界の果てを駆け巡る、この音が聞こえるはずだ」

新しい部屋の掃除をしていたウテナと丁寧に呼応するように、この回の決闘相手である西園寺もまた、道場の掃除をしている(なお、脚本では、先のウテナとアンシーのシーンが、「部屋の明かりが消えてウテナが眠るまで」という全体の流れだったのと丁寧に対比させるように、この西園寺と冬芽のシーンは、「明かりのある部屋から西園寺が出て(暁生によって)目覚め(させられ)るまで」という全体の流れになっている)。冬芽にうながされて西園寺が聞いた「世界の果てを駆け巡る、この音」=「アキオカーのエンジン音」とは、もちろん私たちが私たちの内面――魂や精神――で聞く、いわゆる「天使(神)の声」(啓示)などではない。冬芽は、「魂が本当はあきらめていなければ」などと言葉を繕っているが、実際のところそれは、単に外界から聞こえてくる「エンジン音」でしかないだろう。その音(声)は、いわば暁生という堕天使(悪魔)の囁きなのである (*4) 。そして西園寺は、その声に耳を傾けてしまうことになる……。

*4 「CEを読む」の言葉を使えば、「天使(神)の声」を聞くことこそ、まさに「持続」のうちに身を置くことであろう。つまり、それと対照をなす「アキオカ―に乗って世界の果てを見る」という行為は、『少年王』における「回転木馬に乗って他人になる」こととパラレルなことであり、自身の「持続」を計算可能な「時間」に変えてしまうことを表していると考えられるのである。いわば、精神を弛緩して物質に近づけることのメタファーであるとも言え、したがって西園寺は、アンシーに対する「情熱」を冷ましてしまうのである(「僕も昔は、僕なりに薔薇の花嫁の気持ちを考えていた。だから熱くもなった」)。ちなみにこうした表現は、榎戸洋司のデビュー作である『爬虫類戦記』においても見られる。すなわち、メディスによって「心臓」を抜かれる過程でメオードは、「なにか他のものに変えられていく自分。先程までの時間の流れから外れていく自分」を感じて、最終的に「心臓と共に、その勇気と潔さも奪い去」られてしまうのである。また、『忘却の旋律』においては、「アキオカ―のエンジン音」に相当する表現として、「モンスター・ホルの靴音」が見られる。

Bパート

〇流れる夜景

疾走するスポーツカー。

運転席に暁生、後部シートに冬芽と西園寺が座っている。

冬芽はスピードを楽しんでいるようだが、西園寺は居心地が悪そうだ。

(……)

〇翌日・温室・昼

西園寺「薔薇の花嫁は僕のものだ」(*5)

幹、二人をひきはなそうとする。

アンシー「きゃっ」

しかし西園寺、乱暴にアンシーを抱き寄せる。

Bパートの冒頭は、Aパートの冒頭と丁寧に呼応している。ただし今度は、冬芽だけでなく、西園寺もアキオカーに同乗している。この第3部「鳳暁生編」では、運転席に座って車の行く先を握る(≒権力を持つ)大人である暁生が、子供であるデュエリストたちを自分の車に乗せ、「世界の果て」へと運んでいくことが基本フォーマットとなっている(大人/子供という対比については、「ウテナの肩をさりげなく抱く」暁生と、「乱暴にアンシーを抱き寄せる」西園寺によっても描かれている)。この回において「世界の果て」へと運ばれるのは、西園寺である。そして、このBパートの冒頭では、まだ「世界の果て」を知らない西園寺が、「居心地が悪そう」な様子で描かれ、(アンシーの兄である暁生がその場にいることから)「薔薇の花嫁」についての話題を避けようとするのとは対照的に、すでに暁生に対して憧れのようなものを抱いている冬芽は、Aパートと同様、「心地いい震動」を感じて「楽しんでいるよう」に描かれ (*6) 、積極的に「決闘ゲーム」に関する話題を西園寺に振っていく。

また、この場面では、後部シートに座る冬芽と西園寺との丁寧な対比だけでなく、ウテナと西園寺との丁寧な対比も描かれる。すなわち、アンシーに向かって「君と友達になりたい」と語っていたウテナと、冬芽に向かって「友情なんて、この世界にはない」と語る西園寺との友達(友情)に関する対比であり、かつての暁生(ディオス)から「永遠のもの」を見せられた(≒「永遠の今」に触れた (*7) )、幼い頃のウテナと(「あの女の子は、暁生さんに永遠のものを見せられて、救われたのさ」)、現在の暁生(堕天使)から「世界の果て」を見せられる、「永遠のもの」を求める西園寺との永遠または暁生に関する対比である(したがって、サブタイトルの「ふたりの永遠黙示録」における「ふたり」とは、基本的には、ウテナと西園寺の「ふたり」のことを指していると考えられ、さらにそこから、ウテナとアンシーや西園寺と冬芽などの「ふたり」に拡大して解釈していくことも可能であると思われる)。

そして最終的に、前日まで「命令されて戦うのはまっぴらだ」と語っていた西園寺は、暁生から「世界の果て」を見せられたことによって、見事に「自主的に」決闘するよう「誘導」されてしまうのである(「もう僕は昨日までの僕とはちがう」 (*8) )。

*5 「西園寺はこのシリーズのテーマである〝少女革命〟を描く上で、もっとも明確なアンチテーゼとなるキャラだ。西園寺は男は男らしくあるべきだという前提を疑わず、薔薇の花嫁であるアンシーを自分のものにしようとしている。この、女の子を〝所有〟しようとする考え方にウテナはいつも怒りを感じるわけだ」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)

*6 「CEを読む」の言葉を使えば、アキオカーに乗って「心地いい震動を感じる」という快楽的な行為は、「風の気持ち良さ(=「自由」)を感じる」ことと対照をなしていると言える(「快楽とはごまかしに過ぎません」(ベルクソン『精神のエネルギー』))。ゆえに、現在の理性中心的、唯物論的な暁生は、何度も車の「アクセルを踏みこ」み、より強力な快楽をデュエリストたちに与えることで――まさにこの回から新たに出現した「ゴンドラ」という機械が、それまでの「階段」で感じられていたであろう、自分の〝足〟を使って、確かに自分の〝意志〟で動いているという感覚さえも奪ってしまうものを象徴していたように――彼らの持つ、「風の気持ち良さを感じる」ような感覚(=抵抗力)を奪い(低下させ)、彼らを、自らのコントロール下に置こうとするのであろう。

*7 榎戸作品における「永遠」について、詳しくは「CEを読む」を参照。

*8 参考: イクニのメルとも蔵Blog「メリークリスマス10周年」 。

「いま読み返してみると〝世界の果て〟は、つまり〝普通の大人〟ってことか。暁生の車に乗ったデュエリストたちは、なにを見せられたのか? たぶん、たいしたものじゃないんだろうな(笑)」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)。あくまで「誘導」であって、「強制」や「強要」ではないのがポイントだろう。榎戸洋司風に言えば、最終的に何を選択するのかは、(一応)本人次第(になっている)ということである。それは、現実社会でもよくあることであり、暁生的なやり方は、ある意味「普通」のことでもあると言えるのだ。

風山十五「25話には監督のテイストもかなり入っているんですよ。暁生が、車の前で前転するじゃないですか。そして、前をはだけたまま車が走っていく。あれ自体は監督のアイデアなんですけど、そのアイデアを渡された時に、そういうことをやればいいんだなっていうのがなんとなく伝わってきました」

冬芽による、「あの夜、あの女の子を柩の中から救いだしたのは、この暁生さんなんだ」という台詞の直後、まるで冬芽自身も、暁生によってある種「解放されてしまった」ことを示すかのように、冬芽と西園寺の友情の象徴とも言える包帯が「解かれる」カットが挟まれ、いつの間にか、冬芽の前がはだけて描写されているのは、おそらく風山十五の演出だろう。

〇壁

B子「さてさて勇者さま」

A子「二人でやってくむずかしさを」

B子「はたしてあなたはご存知かしら」

作品の本質を、端的に暗示しているともいわれる影絵少女のパート。それはこの回においても当てはまるだろう。前述したように、アンシーはウテナの姿をかつてのディオスと重ねて見るようになり、自分の言葉を喋ろうとするようにもなった。自分の言葉を喋るということは、これまでのように「薔薇の花嫁」として、何でも無条件に受け入れるとは限らなくなったということである(少なくとも受け入れる段階において、ためらいが生じ得るということである)。これまでのウテナとアンシーは、二人でいるようでいて、実質的にはウテナだけの一人で自己完結していたと言える。

しかしこれからは、そうはいかない「二人でやってくむずかしさ」が待っているというを、ここでは暗示していると思われるのだ(ゆえに新しいバンクシーンでは、ウテナとアンシーの二人で「ゴンドラ」に乗って、決闘広場へ向かう姿が描かれるのだろう)。つまり、ウテナとアンシーは、ようやく二人のスタート地点に立ったということである。ちなみに、第37話における「カンタレラ」を想起させるような、B子の「アンタだって、私の食べかけのプリン食べちゃったじゃない! 二週間前のだけどね」という台詞は、脚本では、「アンタこそ、きのう私のブラウス勝手に着たくせに!」となっており、脚本よりも「二人でやってくむずかしさ」を感じられるものに変更されている。

榎戸洋司「(影絵少女の言ってる事って作品とどのぐらいシンクロしてるんですか?)むしろね、影絵少女が作品のメインで、それ以外の部分は付け足しみたいなものかなと思ってる(笑)」

〇決闘広場

ハッとするアンシーの顔。(アンシー、決闘広場において、初めて感情を表わした表情を見せる)

作中において幹が語っていたように、決闘広場は、地面からニョキニョキ生えるスポーツカーが非常に印象的な、「新たな決闘のステージ」となっている。前述の通り、アンシーにとって現在のウテナは、かつてのディオスの位置を占めるような存在となっているため、この決闘中において、ディオスの剣は消失してしまうことになる (*9) 。しかし、それに伴い自分の「感情」を取り戻したアンシーは、自らの意志でウテナの胸からウテナの(ディオスの)剣を抜き、ウテナはそれを使うことで、見事に西園寺との決闘に勝利するのである。アンシーが自らの意志で行動したことは、これまでになかったルールからの逸脱を表しており、ディオスの剣が出現しないままウテナが決闘に勝ったことは、今後鳳暁生が、ウテナのことを「かつての自分のような存在」として認識し、本格的に自らの支配下に置こうとするようになることへの丁寧な伏線となっている。

*9 「なぜディオスの剣が消えたのか? ディオスの剣は、薔薇の花嫁・アンシーの、王子様への幻想が凝ったものである。前回まで西園寺やウテナがアンシーから引き抜いていたディオスの剣は、もともとは暁生から引き抜かれたものだったのだろう。だが、アンシーは、自分でも気づかぬほど深い部分で、いつのまにかウテナを王子様としてとらえはじめたようだ。そのため、暁生のディオスの剣は消失し、〝ウテナのディオスの剣〟が出現したらしい」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)

〇夜・理事長館・プラネタリウム

暁生「どうしたアンシー。来るんだ」

アンシー「(ためらいつつ、結局)……はい」

眼鏡をはずすアンシー。

暁生に歩み寄る。

ルールからの逸脱を推奨する、鳳暁生の台詞から始まったこの回のラストシーンは、近親相姦というルールからの逸脱を自ら実行する、鳳暁生の姿がほのめかされる (*10) 。なんとも丁寧な構成である。アンシーは、この回において自分の「感情」を取り戻したわけだが、まだまだ暁生の言う通りに従っている段階のようである(「(ためらいつつ、結局)……はい」)。おそらくアンシーは、これまで長期にわたって、暁生の言葉をルールとして内面化してきたため、そう簡単には、これまでと違った行動をとることができないのであろう。もっとも、言われたことに対して反発するようになったとしても、それだけでは暁生というブラック・ホールのように強力な磁場から抜け出して、「自由」になることはできない (*11) 。なぜなら、本当の意味でのルールからの逸脱(システムからの「自由」)とは、新しいルールを創造することだからだ。ルールを壊すだけでは「革命」ではない。本作における「革命」とは、新たなルールを創ることである (*12) 。

チュチュがいったん掃除機に吸い込まれながらも「外」へ出られたように、アンシー(とウテナの二人)が、暁生(- 鳳学園)という強力な磁場から抜け出して「革命」を果たすには、まだまだ長い道のりが待ち受けているのである。

*10 古代から近親相姦とは、最も象徴的な社会秩序を崩壊させる禁じられた行為(タブー)である。また、「近親相姦は、元型心理学派のパトリシア・ベリィの言うように、人間にとって元型的な領域への扉を開くものである。(…)兄妹相姦の行動化は、自らを神々と同一化し、「人間」のポジションを越えて、元型的な領域に自らを置くことである。「薔薇の物語」の中で、暁生がすべての女の子の「王子様」として、活躍しなければならないのは、彼がもはや「人間」のポジションを放棄し、英雄的な「神」のイメージを、全存在を賭けて担わなくてはならなくなってしまったことを意味している」(西村則昭『アニメと思春期のこころ』)。しかし、「王にふさわしい野蛮な近親相姦は、単に欲望の流れを超コード化する手段にすぎないのであって、決して欲望の流れを解放するものではない」(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』)。神=王としての地位に固執する限り、彼が再び「世界を革命する者」になることはないだろう。

*11 榎戸洋司「システムに反抗している人っていうのは、例えば先生に対してツッパっている人っていうのは、じつは「反対する」って形でシステムに取り込まれちゃってるんですよ」(『薔薇の容貌』)

*12 榎戸洋司「人間って自分達の作ったルールというのはわりと守るけど、人から押しつけられたルールというのには一応反発したり、否定しようとしたりするものだから。そういう意味では、作品中で語られている「革命」というのは、自分たちのルールを作ろうという意味なんだろうね」(「アニメージュ 1997年7月号」)

【第25話 END】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?