アニメ『蛍火の杜へ』における三つの「変化」について

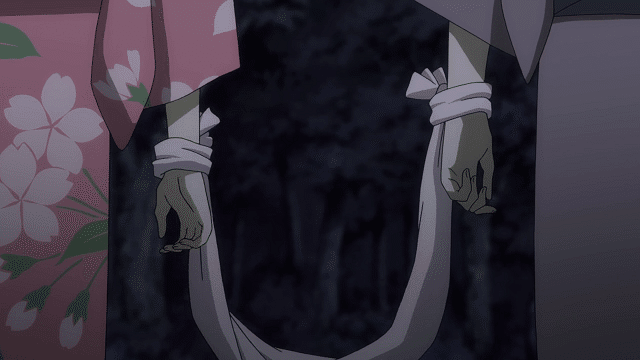

本作(アニメ『蛍火の杜へ』)の原作である漫画版の「蛍火の杜へ」は、非常に映像的な作品であると言える。なぜなら、繰り返し描かれる共通のモチーフによって、そこに描かれた人物の関係性や立場などの〝違い〟が巧みに表現されているからだ。なかでも最も象徴的なのが、「触れる」というモチーフであろう。①人に触れられると消滅してしまう、半妖的(幽霊的)存在であるギンと主人公・蛍との関係。②蛍が心配なあまり、蛍をげんごつで叱る、蛍の祖父と蛍との関係。そして、③ギンに触れることができる妖怪とギンとの関係。④同じ人間同士だが、明らかに祖父とは違う蛍への感情を持つ、蛍の同級生と蛍との関係(おそらくこの同級生は、自分のことで精いっぱいなのだろう。彼が足早にフレームアウトしていくシーンからは、そんな彼の心情も伝わってきておもしろい)。これらの関係が、同じ「触れる」というモチーフにおいて反復的に描かれ、それぞれの〝違い〟を浮き彫りにするのである。

こうした〝違い〟とは、当然そこに時間が伴えば、「変化」を表すことになるだろう(ギンの身体は、時間が経過してもほとんど変わらないのだが、蛍に対するギンの感情は、蛍と一緒に過ごす時間を積み重ねていくことで確実に「変化」していく)。例えばそれは、小さい頃の蛍が、すぐにギンに飛びつこうとする様子を繰り返し描いているのに対して、成長した蛍は、まったく飛びつこうとはしないことで表現されていたり、ギンによる序盤の「色気のないデートデスネー」という完全に冗談の台詞から、終盤の「デートなんデスネー」という本気ともとれる台詞への「変化」によって端的に表れている(ちなみに付言すると、「蛍火の杜へ」とは、ギンに飛びつかなくなった蛍が、最後に再び飛びつくことによってカタルシスを感じる構成となっている)。

本作では、こうした原作が描いた「変化」を、さらに丁寧に補強するような描写がいくつも加わっている。本文では、その中でも特に筆者が気になった三つの補強された「変化」について取り上げ、それぞれの描写について考えてみたい。

風の変化

まず最初に取り上げる「変化」は、風(の音)の描写である。どういうことか。例えば、蛍が初めてギンと出逢い、森の外まで送ってもらった場面である。蛍に、「また逢える?」と尋ねられたギンは、それは村の人たちから「禁止」されているだろうと告げるのだが、その瞬間、まるで自然の「畏怖」を象徴するかのような、強い風が吹くのである(実際このとき、蛍は後ずさりをしている)。一方、蛍が初めてギンの素顔を見ようとして、ギンの面を外そうとする場面では、優しい風が吹くのである。こうした風の「変化」とは、妖怪たちの心情の「変化」を表していると考えることができるだろう。すなわち、橋を渡り(=物理的に境界を越え)直接妖怪たちと逢い、何日にもわたってギンと共に過ごした蛍は、いわば妖怪=風(自然)に認められた、と捉えることができるのである(ギンの方も、蛍のことを信頼するようになったからこそ、「狸寝入り」をすることができたわけだろう)。

原作を見ても、確かに風が吹いていること自体は確認できるのだが、実際に音が付くことによって、そこに「変化」が描かれることになり、このような新たな意味(解釈)が生じているのである。

天井の変化

次に筆者が気になった「変化」は、蛍が劇中において三度見る天井シーンである。一般に、人の顔であったり〝何か〟に見えたりすることがある天井の模様(木目)とは、特に小さな子供の場合であれば、恐怖と興味の対象であろう。初めてギンと逢った日の夜、蛍が見る天井の木目は、まさにそうした恐怖と興味の対象として表現されている。翌日また逢おうとしているギンという不思議な存在に対して、まだ小さい蛍が、決して興味(好奇心)だけでなく、ちゃんと年相応の恐怖も感じていたことが窺えるようになっているのである(ちなみに原作では、蛍目線の、ギンを煽るようなコマがあり、そこでギンに対する「恐怖」が表現されている)。また、前述したように、恐怖に関しては、「風」(強い風)でも表現されていた。つまり蛍は、そうした恐怖(「禁止」)を乗り越えなければ、再びギンに逢うことが適わなかったというわけである。

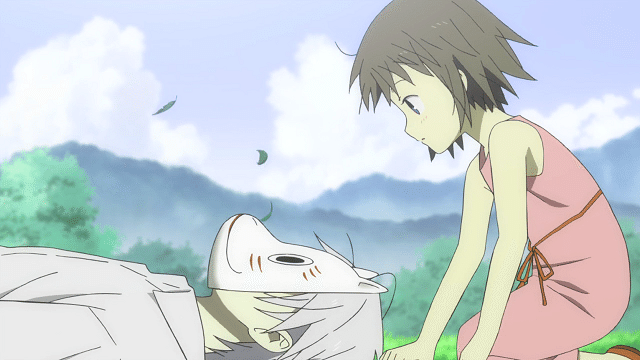

もっとも、無邪気で活発な蛍は、ギンのことを「妖怪さん」と呼んでいたことが象徴するように、ギンに対してはほとんど恐怖を感じていない様子で、難なくそれを乗り越えてしまう。また、ギンの方も、祖父譲りと思われる蛍のそうした性格に興味を持ったからこそ、翌日あの場所で、蛍を待っていたのだろう(「興味ある?」「あるから待ってたんだ」)。ギンにとっても蛍という人間は、触れると消滅してしまうわけだから、当然、恐怖の対象でもあったと思われる。つまり彼らは、それぞれがそれぞれの(恐怖心を上回る好奇心によって (*1) )恐怖を乗り越えたことで、再びあの場所で逢うことができたと言えるのである。

*1 大森貴弘「「夏目」のときもそうでしたが、緑川先生は大きなところで見守ってくださってる感じで、あまりこまごましたことで注文をつけたりはなさいません。ひとつ、ギンのことで、「一見とても大人びて、むしろ老成して見えるけれど、その実、生まれたばかりの赤ん坊のように純粋で、物事に無知で好奇心が強い」というようなキャラクターイメージのお話を伺いました。このことはギンを描くうえで、大きなヒントになりました」(「ニュータイプ 2011年10月号」)

二度目の天井シーンは、あの非常に印象的な、うちわのシーンの直前である。ここで、天井に映る光(水の反射)とは、もちろんギンのメタファーであろう(実際このとき、蛍はギンのことを考えている)。中学生となって、通過儀礼の象徴とも言える制服を着るようになり、次第に目線や歩幅がギンに近づいていく中で、半妖的存在であるギンとの差異が気になり、そうしたことについて悩めるようになるまで成長した蛍には、もはや天井の木目が象徴していたような恐怖心などはまったくない様子である。蛍にとってギンとは、まさに光のような存在であり、この場面では、そのことが示唆されていると言えるだろう。

そして、天井に映る光を見た蛍は、まるでうちわを、ギンが付けている面に見立てるようにして、自分の顔の上にやる。おそらくギンのことをもっと知りたくて、無意識的にギンに近づこうとした、すなわち、疑似的にギンに成ろうとしたのだと思われる。さらにこの後、「スイカ切ったぞ」と呼びに来た祖父に対して、一切顔を見せようとしない蛍の芝居も印象的である。ギンという「秘密」にしている存在に成りきっていた蛍の表情を、祖父にはもちろんのこと、私たち観客にも見せないのである(おそらくその理由は、それこそが、蛍だけの「秘密」だからであろう)。こうした一連のシークエンスも、原作にはない本作において補強された描写である。

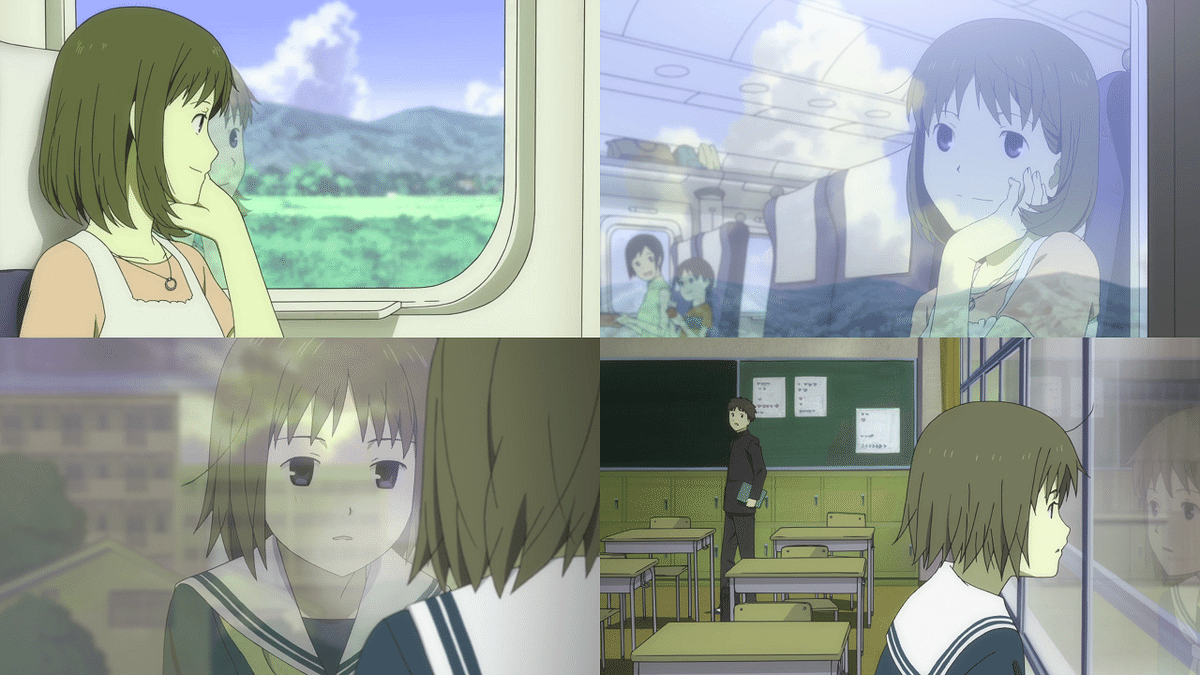

さて、蛍が劇中で見る三度目の天井は、蛍の実家においてである。季節は冬になり、蛍が度々うわの空になっていることが示唆された後のシーンである。蛍は、これまでの二回の天井シーンと同じように、ギンのことを考えながら天井を見る。しかし、冬の実家では、蛍はギンの存在を感じることができない。外(=「複雑な人間の世界」 (*2) )を走る車の光は、あまりに速く通り過ぎてしまい、蛍は、ギンという光を感じることができないのである。まさにこの場面では、寒い冬の中でギンのことを想う、そんな蛍の寂しさが表現されていると言えるだろう(「ギンに、逢いたいです」)。一方ギンも、蛍から貰ったマフラーをしながら独りでいる様子が描かれる。おそらくギンも、蛍と同じ気持ちであったのだと思われる (*3) 。

*2 参考:「蛍火の杜へ 特別編」(『愛蔵版 蛍火の杜へ』)

*3 大森貴弘「マフラーは、まあ、ご想像通り、離れた二人の時間をつないで欲しい、という思いからです。言わずもがななんですけど、ギンがどうやって冬を過ごしてるか、という想像を、蛍がどういう形で思い起こすのか、というような事を考えました」( Twitter2013年1月1日 )

蛍の変化

高校生になった蛍が、「もっと一緒にいられる」ために「こっちのほう〔=森の近く〕で就職をさがす」と言い出したところで、ギンは自分の過去について話し始める。おそらくギンは、「自分のせいで蛍の人生を狂わせているのではないか」「自分のせいで蛍の自由を縛っているのではないか」といった類のことを感じていたのだと思われる。そこでギンは、自分の過去を話した上で、自分のことなんか「忘れてしまっていい」と言い出すのである。自分のことなんか「忘れてしまって」、蛍にはもっと自由に生きてほしいと思ったのだろう。しかし蛍は、そんな自虐的なギンに対して、「(私のことを)忘れないで」と返すのである。

これはつまり、蛍がギンのことを、人間と同じように見ていることを示していると言えるだろう。半妖であろうが幽霊であろうが、確かにそこに実在し、長いあいだ共に過ごして心を通わせてきたギンという存在は、蛍にとっては、ほとんど人間と変わらない。確かに客観的に見れば、蛍はギンというよくわからない存在によって縛られている、と見ることもできるだろう。しかし、そもそも誰か(何か)を好きになるとは、原理的にある程度その相手に縛られることではないだろうか。蛍にとってギンとは、かけがえのない存在であり、すでに人生の一部となっている。だから蛍には、ギンのことを忘れるなど不可能なことであり、ギンにも、自分のことを「忘れないで」いてほしいと思うのであろう。高校生になった蛍は、お互いの思い出を忘れずに、可能な限り今の関係を続けようと主張するのである。

しかし、蛍のそうした想いを知れば知るほど、蛍のことが好きなギンとしては、なおさら蛍のこれから先の人生(=森の外での生活)のためにも、早く今の関係を終わらせなければならない、と感じていたに違いない。そこでギンは、森の中で行われる「妖怪達の夏祭り」という舞台を、蛍との最後の場所として選ぶのである(蛍もそのことに気づいている様子だ (*4) )。そしてこの夏祭り(=デート)の終盤、ギンは自分の面を外して蛍にそれをやり、面越しにキスをする。ここで蛍は、うちわではなく、本物のギンの面をかぶることになる。これは、映像表現的に言えば、蛍が正式にギンと一体化したことを意味していると考えられ(フロイト的にセックスのメタファーとして捉える人もいるだろう)、さらに、この後に待っているギンとの別れ(ギンの成仏)を予感させるシーンにもなっている。

*4 蛍(M)「きっともう彼は次の夏、あの場所へは来ないでしょう。きっとこれが最後の……」

したがって、ギンが触れた子供が本当に人間であったのかどうか、あるいは、ギンがその子供を人間とわかっていた上で触れたのかどうかは、大した問題ではない。ギンと蛍の二人が夏祭りを最後に別れることになっていたのは、必然であり運命だったのである。

母「ほら、帽子かぶって。熱中症になるよ」

蛍「いいってば、大丈夫」

さて、前置きが長くなったが、最後に取り上げる「変化」は、蛍についてである。本作において、最もわかりやすく原作からの「変化」が見られるのが、ギンとの別れを経た後の、原作後の蛍の姿が描かれていることであろう。本作の冒頭、高校を卒業したばかりと思われる蛍は、出かける際に母から帽子を勧められる。ここでの帽子とは、うちわと同じように、ギンの面の代わりとなるものであったり、子供時代そのものを象徴するものとして見ることができる(原作では、小さい頃の蛍が帽子をかぶっている描写が一コマだけ描かれている)。蛍はそこで、「いいってば、大丈夫」と答える。これはつまり、もう蛍には、ギンを表象するような代替物は必要ないということであろう。もう蛍には、うちわも帽子も天井の光も、なくても「大丈夫」ということであろう。

なぜなら、ギンという光は、常に蛍の内にあるからだ(「手に残るぬくもりも、夏の日の思い出も、私と共に生きてゆく」)。消えていくギンという光を抱きしめた蛍の心身には、彼と過ごした日々の思い出が刻まれているからだ(このことは、ギンの周りを蝶が飛んでいたように、ラストカットの蛍の周りを蝶が飛んでいることで暗示されている (*5) )。だから、祖父の家に向かう電車の中の蛍の顔は、明るい表情をしているのだろう。そこには、ギンの存在を感じられず、心のメタファーである窓に映る顔が暗かった頃の学生時代の蛍の姿はないのである(ギンとは、『銀河鉄道999』におけるメーテルのような存在――青春の幻影――とも言えるだろう)。

映画のラスト、蛍が祖父の家に着いたところで、蛍の台詞(モノローグ)が原作とリンクする。「さぁいこう。いきましょう」。ギンの消滅(=死)を受け容れ大人となった蛍であれば、きっとこれからも繰り返しやってくる夏に向かって、「変化」を続けて、生きていくことができるだろう。

*5 『愛蔵版 蛍火の杜へ』あとがきにおいても、ギンと蛍の頭上を蝶が舞っている。

愛は信頼する。つねに肯定し、一切を抱擁する。愛は生命である。ゆえに創造する。その触れるところ、ことごとく生命を与えられ、新たな成長へと向かう。(…)愛はけっして盲目でない。それは無限の光の泉である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?