絵本探求講座 第2回を終えて

色とりどりの紫陽花が目を楽しませてくれる季節になりました。

ブログの投稿が、体調を崩していたため、久し振りになってしまいました。5月22日(日)、絵本探求講座 第1期(ミッキー絵本ゼミ)第2回講座を受講しました。今日は、その振り返りをします。

① グループワーク「絵本の絵と言葉の関係を考える」各自絵本を持参

1. 対照的な絵本: 赤ちゃん絵本・昔話

2. 補完的な絵本:『わたしのワンピース』

3. 増強する絵本:『ジュリアンはマーメード』

4. 対立的な絵本:『ぼうし』『ちがうねん』

(『絵本の力学』ニコラエヴァ・スコット、2011、P12)

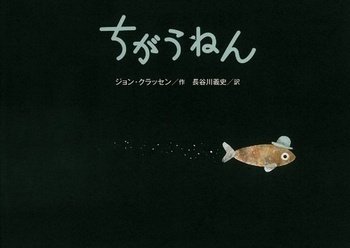

私は、4の“ことばによる物語”と“絵による物語”が異なっている絵本として『ちがうねん』を選びました。

ジョン・クラッセン・作 長谷川 義史・訳

クレヨンハウス/2012年11月15日

内容は、小さな魚が、大きな魚が眠っているすきに帽子を盗んで逃げるというお話です。最初から最後まで、小さな魚の独り言で、泥棒視点です。

「きっとまだ寝てるわ。まあ、起きたとしても、帽子のことなんか気がつけへんわ」

余裕しゃくしゃくな小さな魚ですが、絵は、大きな魚は目を覚まし、帽子がない事に気が付きます。小さな魚は自分の策は万全だと海藻のジャングルへ進みます。大きな魚の目の表情がどんどん変わっていき、怖い目をして後をつけます。

「よっしゃ!ついた!海藻のジャングル!」「ほらな、うまいこといったわ」「だあれにもみつからへんねん」

小さな魚と、大きな魚が、海藻のジャングルに入っていきます。小さな魚の言葉はなく、しばらくして、海藻のジャングルから出てきたのは、大きな魚だけでした。その頭には帽子が乗っていて、悠々と泳いでいる姿で終わります。

小さな魚のとぼけた関西弁と沈黙の大きな魚の対比が、ページをめくるたびに緊張感が高まり、最後はドキッとします。長谷川さんの訳はユーモアがあって、この作品を引き立てていると思いました。

【ミッキー先生のお話から】大切なことは「絵と言葉の関係」がどうなっているからおもしろいのか、どうなっているから他とちがうのか、分析の視点をもつこと。思考の幅を広げるのが目的。分類が難しいものも意味がある。そんな時は…

作者研究、時代背景を調べることも大切。

誰の視点で語るか。誰の視点で見るか、ポイントビューに目を向ける。

② 講義「絵本の技法と専門用語」

1. 絵本部位の説明

2. 絵本論の専門用語について

・判型

・ビネット

・タイポグラフィー

・枠、コマ割り

・断ち切り、はみだし

・ナラティブ(語りの手法)…見開き・左ページ-右ページ・語りの手法

(『絵本の絵を読む』ジェーン・ドゥーナン、正置友子、灰島かり、

川端有子訳、玉川大学出版部、2013、p134~158)

絵本の技法を知ることで、絵本の絵にこめられた深い意味を読みとる鍵を学ぶことができました。それぞれの作家にそれぞれの方法があり、工夫があります。『絵本の絵を読む』の中で、ドゥーナンは「どんな小さな部分にも意味がある」と言っています。これまで何度も読んできた絵本も、読み返すと新しい発見がありそうです。

③ Question2「絵本の読者とはだれか?」

1. グループディスカッション

2. 全体でシェア(各自チャットに入力)

・絵本の読み手は、絵本を手にした誰でも、赤ちゃんから高齢者まで。

・ひと昔前は大人から子どもに読むものと捉えられていたが、親子間だ

けではなく兄弟から弟妹、大人になった子どもから年を重ねた親へ。

・絵本を読むとコミュニケーションが生まれるので、そのコミュニケー

ションが生まれる場にいる人達すべて。

・対象年齢は、あくまで参考で、赤ちゃん絵本も大人も楽しめる。

・用い方によって決まる。マネージメントに使う。

・下限はあっても上限はない。

わが家にある絵本のほとんどは、わが子のために購入したものです。小学校の低学年頃までは、寝床でよく読みましたが、その後はひとりで読むようになりました。

今は亡き夫が脳梗塞になり、言語障害が残った時、リハビリに絵本を活用。一緒に読んだことは、かけがえのない時間となりました。

長女が、今年の秋、出産予定で妊娠しました。絵本をお腹の子に読んでやっているようです。今から初孫に読むのが楽しみです。

私は、児童養護施設(幼児から高校3年生)へ絵本を贈るお手伝いをしています。年齢の幅が広いので、選書に悩む時がありますが、上級生が下級生に読んであげている様子を聞いて、嬉しくなりました。

よって、絵本の読者は、お腹の中の赤ちゃんから大人までだと思います。

今回も充実した3時間でした。そして、チームの存在をありがたいと思いました。事前の勉強会で課題の絵本を持ち寄り、話し合いました。「絵本の絵と言葉の関係」をまだ落とし込めていなかった私は、迷っていました。勉強会のおかげで、ゼミでは迷うことなく関係性を話すことができました。また、体調を崩した時、ミッキー先生やチームメンバーのフォローや温かいメッセージが励みとなりました。絵本を通してのつながりに感謝したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?