第六章 9と3/4番線からの旅 1

ダーズリー家に戻って過ごした出発までの一か月間は、ハリーにとって楽しいものではなかった。たしかに、ダドリーはハリーを怖がって一緒の部屋にいようとはせず、ペチュニアおばさんもバーノンおじさんもハリーを物置に閉じ込めたり、いやなことを無理強いしたり、どなりつけたりもしなかった…それ以上に、ハリーとは一言も口をきかなかった。怖さ半分と怒り半分で、ダーズリー親子はハリーがどこに座っていても、その椅子には誰もいないかのように振る舞った。たいていはそのほうが好都合だったが、それもしばらく続くと少し気がめいってきた。

ハリーは買ってもらったばかりのふくろうと一緒に部屋にとじこもっていた。ふくろうの名はヘドウィグに決めた。『魔法史』で見つけた名だ。教科書はとてもおもしろかった。ハリーはベッドに横になって、夜遅くまで読みふけった。ヘドウィグは開け放した窓から自由に出入りした。しょっちゅう死んだネズミをくわえてきたので、ペチュニアおばさんが掃除機をかけに来なくなったのはかえって幸いだった。毎晩、寝る前に、ハリーは壁に貼った暦の日付を一日ずつバツ印で消し、九月一日まであと何日かを数えた。

八月の最後の日、ハリーはいよいよおじさんとおばさんに、明日、キングズ・クロス駅に行くと話さなければならなくなった。居間に行くと、みんなテレビのクイズ番組を見ているところだった。自分がそこにいることを知らせるのに、ハリーが咳払いすると、ダドリーは悲鳴を上げて部屋から飛び出していった

「あの__バーノンおじさん」

おじさんは返事のかわりにウームとうなった。

「あの…明日キングズ・クロス駅に行って…そこから、あの、ホグワーツに出発なんだけど」

おじさんはまたウームとうなった。

「車で送っていただけますか?」

またまたウーム。ハリーはイエスの意味だと思った。

「ありがとう」

二階に戻ろうとしたとき、やっとおじさんが口をきいた。

「魔法学校に行くにしちゃ、おかしなやり方じゃないか。汽車なんて。空飛ぶじゅうたんはみんなパンクなのか?」

ハリーはだまっていた。

「いったい、その学校とやらはどこにあるんだ?」

「僕、知りません」

ハリーも初めてそのことに気がついた。ポケットからハグリッドのくれた切符を引っ張り出してみた。

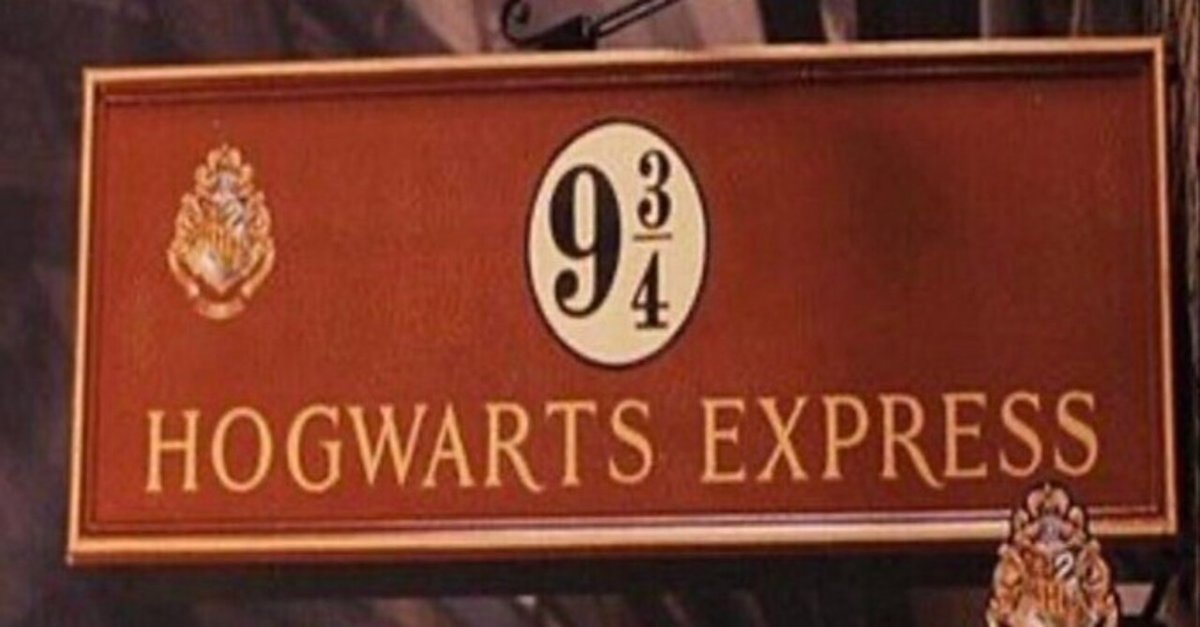

「ただ、汽車に乗るようにって。九と四分の三番線から、十一時発」

ハリーは切符を読み上げた。

おじさん、おばさんが目を丸くした。

「何番線だって?」

「九と四分の三」

「バカバカしい。九と四分の三番線なんてあるわけがない」

「僕の切符にそう書いてあるんだ」

「あほう。連中は大バカのコンコンチキだ。まあ、そのうちわかるだろうよ。よかろう。キングズ・クロスに連れていってやろう。どうせ明日はロンドンに出かけることになっていたし。そうでなけりゃわざわざ出かけんがな」

「どうしてロンドンに行くの?」

なるべくいい雰囲気にしようとしてハリーが尋ねた。

「ダドリーを病院に連れて行って、あのいまいましいしっぽを、スメルティングズに入学する前に取ってもらわにゃ」

バーノンおじさんはうなるように言った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?