法律コラム03〜短答式試験対策〜

こんにちは、たまっち先生です。

かなり期間が空いてしまいましたが、本日は法律コラムの第3回として、短答式試験対策についての記事を書いていきたいと思います。

司法試験、予備試験の短答式試験においては、論文式試験で問われる知識よりも、より幅広い細かい知識を問う問題が出題されます。

このような点からすれば、論文式試験対策をするだけでは、短答式試験対策としては不十分であることは言うまでもありません。

今回は、短答式試験の対策として、具体的に何をすれば良いかという点を中心に解説していきます。

私自身、当初は短答式試験が得意であったというわけではないですが、短答式試験の特徴を押さえた適切な対策ができたため、令和3年度の司法試験では、154点/175点と9割近い得点を獲得することができました。

短答式試験対策として具体的にやるべきことは、以下の4点です。

① 直前期に過去問を高速周回する

よく「過去問を解く」という言葉は耳にすると思いますし、多くの受験生が短答式試験対策として過去問演習を行っていることでしょう。

もっとも、ただ漫然と過去問演習をやっているという方が多いのではないでしょうか。

過去問を解くという手段一つをとっても、短答式試験を突破するためには、留意するポイントがあります。

それは、過去問をただ、やれば良いのではなく、「直前期に」かつ「高速周回」する必要があるという点です。

短答式試験では、前記の通り非常に細かい知識が問われます。細かい知識の中には、条文に関する問題もあれば、最高裁判例に関する問題も多くあります。いうまでもなく、よほどの天才でない限り、そのような細かい知識を常に100%の精度で記憶・理解しておくことは非常に困難でしょう。

他方で、短答式試験で問われる知識は、論文式試験で問われる知識のように、結論に至る論理の過程や理由を説明する必要は全くなく、要は正確な結論さえ分かってさえ言えば良いという特徴があります。

そこで、重要になってくるのは、いかに試験本番時に記憶レベルを高い状態に維持できているかという点になります。

試験本番時に記憶レベルを高い状態に維持しておくためには、いかに本番に近い時期で当該知識に関する問題に触れているかという点が非常に重要になってきます。当たり前の話ですが、1週間前に食べた夕食は覚えていることが難しいでしょうが、昨日食べた夕食は覚えていることが多いでしょう。このように、人間の記憶は近いものほど鮮明かつ正確に残っているため、短答式試験本番により近い時点で過去問演習を行い、記憶レベルをブラッシュアップおくことが重要になってくるわけです。

そして、短答式試験の過去問は膨大な量であるため、直前期に(自分が分からなかった)全ての過去問をもう一度確認するためには、高速周回が可能な程度に過去問を何度か回しておくこともポイントになってきます(この点は②と関連します。)。

② 本番形式の過去問を何度も解く

これも言ってみれば、当然のことですが、本番形式の過去問を何度も解くというのもとても重要です。

短答式試験になかなか合格できない方のご相談を受けることも多いですが、このような方の特徴としては、

などが挙げられます。

特に、①、②は問題が大きく、いわば練習試合を行わないまま大会に出場している状態であるため、大会で良い成績を残せないことは当然の結果とも言えてしまいます。

ただ、逆に言えば、演習量が足りていない方は演習量を増やせば良いわけなので、勉強方法の改善点は明確です。

「よく何周やれば良いのですか?」と質問を受けることがありますが、1周やっただけで分かる方もいれば、同じことを理解するのに3周かかる方もいるため、

回答としては、

「分かるようになるまで過去問を解く」

となります。

もっとも、2周目、3周目・・・も全ての問題を解く必要はなく、例えば、1周目の時点で瞬殺できたような問題については、2周目以降解く必要はないため、間違えた問題やよくわからないがたまたま正解したような問題にのみ付箋等の印をつけて、それらの問題のみ2周目以降は解くと1周に要する時間を短縮することができるでしょう。

1周目はどこが分からないかが分からないため、全ての問題を解くのは仕方ないですが、2周目以降は自分の分からない知識の穴を埋めていく、最初は穴だらけの道路かもしれませんが、それを綺麗な道路に舗装していくようなイメージです。

また、演習に際して利用する過去問は、肢別本ではなく、本番形式の問題集をおすすめしております。その理由としては、短答式試験は5択の選択肢の中から正解が分かれば得点になるため、全ての選択肢を理解しておく必要はないからです。本番の形式で得点が獲得できることを目的にすべきで合って、全ての選択肢を正確に理解することを目的に必要はありません。憲法の目的手段審査ではないですが、それこと明確な目的意識とそれに適合するような手段を採用することをおすすめします。

論文対策については、こちらの関連記事もご覧ください♪

③ 条文を素読する

最後に、これは科目によりますが、特に民法については条文の素読が非常に有効です。

民法については条文の素読が有効である明確な理由があります。

それは、民法は条文からそのまま出題されることが多いという点です。このような問題は条文の知識さえあれば、瞬殺できるため、全ての条文を把握しておくメリットは大きいといえるでしょう。

また、条文を素読することで点の知識が線になるという点もメリットです。過去問演習のみだと、例えば、出題されていない条文は押さえることができませんが、条文を素読することで、既に出題されている条文の知識はもちろん、まだ出題されていない条文に関する知識を養うことができますし、周辺の関連分野に関する知識も合わせて押さえることができます。

なお、これは付随的なメリットにはなりますが、条文の素読により正確な条文の知識が入っていれば、条文の知識をそのまま問うような問題については、解答時間がほとんどかかりませんので、他の問題の解答時間を確保できるというメリットもあります。

④ 一元化教材を作成する

一元化教材を作成することも、短答対策に有効な学習法の一つだと思います。

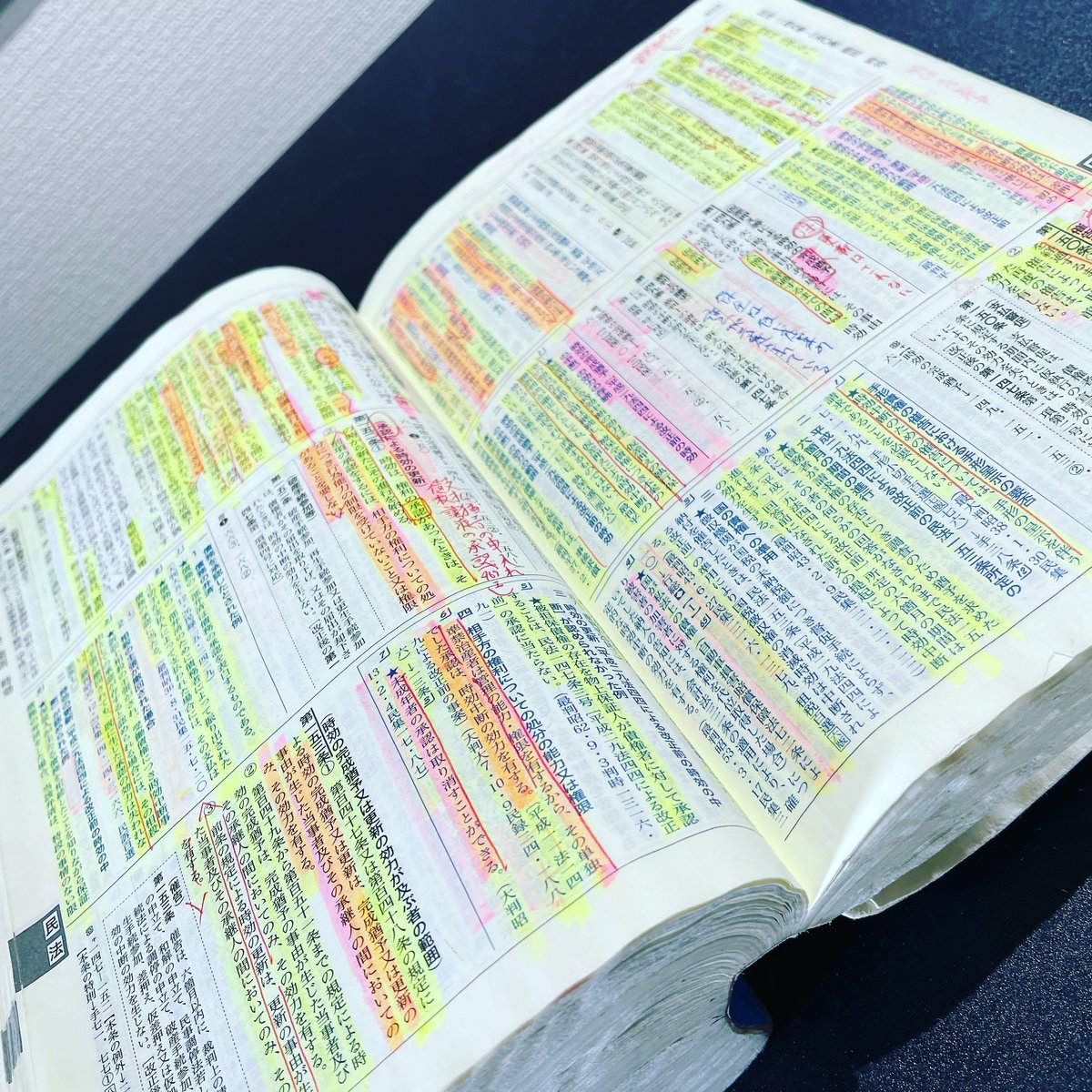

私が受験生の頃、判例六法に一元化を行っていました。

一元化の利点は、その教材を確認すれば、総復習をすることができる点にあります。

上記画像が、私が受験生時代に使用していた判例六法になりますが、短答式の過去問を解く際、1周目で知らなかった知識や理解が不十分と感じた部分は黄色マーカーを付しておき、2周目も同様の間違いをした場合にはピンクマーカーを付すという工夫をしていました。

一元化の方法は人それぞれですが、①なるべく日頃持ち歩く教材に一元化を行い、常に確認できる状態にしておくこと、②ひと目見て間違えたところが確認できる工夫を施すこと、が重要だと思います。

いかがでしたでしょうか。

司法試験や予備試験の最大の関門は論文式試験ですが、短答式試験の突破も簡単ではなく、学習法に悩まれている受験生も多い印象です。

本記事が少しでも皆様の学習の参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?