【3分解説】景気サイクルのつかみ方①(GDP、鉱工業生産指数、物価指数)

・ここでは、景気サイクルのつかみ方をご説明します。

※景気サイクルそのものについては以下をご覧ください。

○【3分解説】株価サイクルに影響を与えるサイクル①

・その前提として、世界経済はグローバル化で深く結びついていますので、世界経済の中でも規模が大きく影響力のある国・地域である米国、欧州、中国、日本の景気サイクルを把握する必要があります。

・とりわけ、米国は世界最大の経済大国であるのみならず世界で生産された製品を消費する消費大国ですので、米国の景気サイクルが世界に波及する構造になっており、特に重要です。

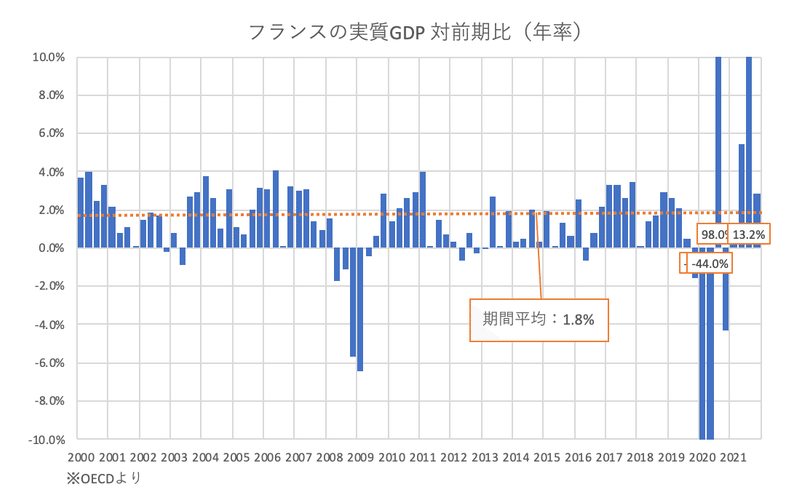

・また、欧州については、経済規模の半分をドイツ・フランスが占めますので、両国の数値を確認することが重要です。

・つまり、景気サイクルをつかむためには、米国、欧州(ドイツ・フランス)、中国、日本の景気を確認できる統計情報を参考にする必要があります。

・そこで、まずは、各国の景気を見る上で重要な共通指標である①GDP、②鉱工業生産指数、③物価指数についてご説明します。

GDP

・①GDPですが、そもそも景気とは、その国の経済規模の増減を差しますが、これは、年間の国の経済の総生産量を示すGDP(国内総生産)で把握できます。

・GDPとは、国内で売却するために生産された商品やサービスの付加価値(もうけ)の総額です。

・GDPには名目GDPと実質GDPがありますが、先ほどの商品・サービスの付加価値合計は名目GDPを指します。

・この名目GDPは見方を変えれば、生産した商品の単価×数量に分解できます。ですので、単価が上がっても名目GDPは上昇するわけですが、これは物価が上がっているだけですので、実際に景気が良くなっているわけではありません。

・実質GDPとは、名目GDPから物価の影響を差し引いた数量ベースの数値です。ですので、景気を見る上ではこちらの実質GDPの動きを確認する必要があります。

・実質GDPの見方としては、①前期比からの変化(四半期ベース)、②前期比からの変化を年率換算した数値と潜在成長率との比較が重要になります。

・①については、実質GDPは四半期毎に公表されますので、前四半期と比較した成長率の方向性と大きさを確認することで、足元の景気が上昇・下降のどちらに、どの程度のペースで向かっているのか確認できます。また、市場コンセンサスの数値と比較することで、マーケットの心理が楽観・悲観のどちらに向いているかということも確認できます。

・ただし、新興国では前期比は有効ではありません。

・というのも、先進国の公表数値は季節ごとの変動を処理した数値ですので、前期比の数値はそのまま景気の方向性を確認するために用いることができますが、新興国の場合、公表統計に季節調整の処理がされていないので、前期比の数値が必ずしも景気の方向を示すものにはならないのです。

・例えば、クリスマスなど年末商戦が激しく繰り広げられる国であれば、第3四半期(6~9月)と第4四半期(10~12月)を比較した前期比の数値は毎年上昇することになりますが、これは景気の方向というより、その国の経済の特徴を表した数字になりますよね。

・②については、実質GDPに関する新聞報道では①の前期比の数値を年率換算した数値が記載されています。

・これは、その国の年間の潜在成長率と比較するためでもあります。潜在成長率とは、その国の長期のトレンドの成長率であり、以下でご説明した通り、やはり長期で決まる出生率と労働生産性の2つで決まります。

・実質GDPの成長率は、この潜在成長率を中心として、消費者や企業心理に基づき、短期の変動を繰り返すことになります。

○【3分解説】株価サイクルに影響を与えるサイクル①

・潜在成長率の水準として、米国は2%程度、中国は7%程度、日本は1%未満、欧州は1%程度となっています。

・仮に前期比の実質GDPの数値が減速したとしても、潜在成長率以上の水準であれば景気が悪化しているとまでは言えないということです。

・逆もしかりで、潜在成長率を下回る水準で前期比の実質GDPの数値が改善しても、景気が良化しているとまでは言えず、せいぜい悪化に歯止めがかかったくらいでしょう。

・各国の実質GDPをいつ確認できるか、ということですが、中国は各四半期末の翌月中旬、米国は翌月下旬、欧州は翌々月中旬、日本は翌々月下旬頃、となっています。発表の翌日には新聞等で数値を確認できます。

・どこでデータを確認できるか、ということですが、主要国の四半期別の数値は随時新聞報道で確認できますし、過去の時系列のデータは以下のOECDのサイトで全世界の数値を確認できます。

鉱工業生産指数

・②鉱工業生産指数ですが、製造業・鉱業(石炭や金属など地下資源を採掘する業種)の生産量を指数化したもので、世界中の国でGDP同様に整備されている基礎的な統計です。

・GDPの数値は四半期別でしか手に入りませんが、鉱工業生産指数は毎月分が翌月には公表され、頻度の高さ・速報性に優れています。

・GDPのように経済活動全体に対応した統計ではありませんが、依然製造業の経済に占めるウェイトは大きいため、実際に景気に連動する特徴(景気一致指数)があり、足元の景気動向をいち早く把握するために用いることができます。

・指数をどのように見ればいいのか、と言う点については、まず前月比の数値と市場コンセンサスの数値が報道機関のニュースで公表されますので、両者を比較することでマーケットの心理が楽観・悲観のどちらに向いているかということも確認できます。

・また、季節調整後の指数も公表されていますので、こちらの動向が過去の指数の推移から見て上向き・下向きのどちらを向いているか確認することで、景気の方向性を把握することができます。

・どこでデータを確認できるか、ということですが、主要国の四半期別の数値は新聞報道等で確認できますし、過去の時系列のデータは以下の各国サイトで数値を確認できます。(景気のトレンドを把握するときは、季節調整済のデータをご利用ください。)

※アメリカ(FRB HP)

※日本(経産省HP)

※中国(中国国家統計局HP)←月次の年初来累計・前年同月比、前年同月比のみ公表

※ドイツ、フランス(EUROSTAT HP)

消費者物価

・③消費者物価ですが、GDPを数量×単価で因数分解した単価に相当するもので、各国が必ず公表している重要統計で、各国中央銀行が政策目標として掲げる数値でもあります。

・GDPでは単価の影響を除いた実質GDPが重要としたのに、景気動向を確認するために消費者物価をなぜ見る必要があるのでしょうか。

・消費者物価は、経済の体温計と呼ばれるように、景気がどのようなステージにいるか教えてくれる重要な指標だからです。

・というのも、価格が上がり始めるときは景気回復が本格的に進んでいる、と判断できますし、逆に価格が下がり始める時は、景気後退が本格的に進んでいると判断できるのです。

・景気の回復局面を見てみましょう。景気サイクルが底のときは、値下げしても商品が売れなくなっている状態ですので価格も底値の状況です。

・そこから景気が回復しはじめるときは、まず商品の販売量が伸びていきます。回復が進むにつれて、売れる商品の量の増加に対して、商品の生産が追いつかなくなり始めます。

・この段階で、商品の生産側の交渉力が増すので、商品が値上げされるのです。つまり、価格が上がり始める時は、景気が本格回復した転換点と言えるのです。

・では、景気が後退局面のときはどうでしょう。景気サイクルが頂点のときは、先ほど見たように価格が値上げにより上がりきっています。

・そこから景気が後退しはじめると、まず商品の販売量が落ちていきます。景気後退が進むにつれて、売れる商品の量が減少しますので、生産した商品が余るようになります。

・こうなると、商品の生産側の交渉力は低下しますので、商品を売るために値下げされるのです。つまり、価格が下がり始める時は、景気が本格後退し始めた転換点と言えるのです。

・このように、消費者物価が経済の体温計として用いることができるのは、資本主義経済においては価格を通して需要と供給が調整される本質的なメカニズムがあるから、といえます。

・消費者物価をどのように見ればいいのか、ということですが、景気サイクルを確認するためには、エネルギー・生鮮食品を除いた消費者物価(コアCPI)の前年同月比、前月比(季節調整済)の数値が参考になります。

・また、前年同月比の数値については、各国の中央銀行が政策目標として掲げています(日米欧はこの消費者物価の目標を前年対比で+2%、中国は+3%)ので、どの程度乖離しているかも重要です。

・エネルギー・生鮮食品を除く理由ですが、景気変動とは異なる理由で価格が大きく変動するからです。エネルギーについては、産油地帯である中東における戦争・紛争を受けた供給不安や、冬の寒さが厳しい年には暖房等の電力需要の一時的な急増、といった要因でエネルギー価格は変動します。生鮮食品については、気候要因で不作・豊作になり、その結果価格も変動することになります。例えば、その年の雨が少なく農産物が不作になれば、農産物の市場に出回る量も少なくなり、一時的に農産物価格も上昇します。

・こうした一時的な要因を含んだ消費者物価では、中央銀行は正しく景気の状況を認識することができません。そこで、エネルギー・生産食品を除いた物価指数を中央銀行は参考にしているのです。

・どこでデータを確認できるか、ということですが、主要国の数値は新聞報道等で確認できますし、過去の時系列のデータは以下の各国サイトで数値を確認できます。

※米国(米労働省HP)

※日本(総務省HP)

※中国(中国国家統計局HP)

※ドイツ、フランス(EUROSTAT HP)

・以上で景気サイクルを確認するうえで、重要な共通指標の3つ(①GDP、②鉱工業生産指数、③物価指数)をご説明しました。

・続いて、今回ご説明した共通指標を前提として、世界経済への影響が大きい米国、欧州、日本、中国の景気サイクルを分析するために、必要な考え方と経済指標を以下でご説明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?