明日に向かって斬ったり撃ったり

前回の『それ』を見て以来、その衝撃に映画館に行けなくなった・・…わけではありません。

先月末から昨日まで見た映画のことを、かいつまんで。

まず先月の28日、シネ・ヌーヴォで見た山中貞雄特集がとても面白かったのです。戦前の時代劇なんて、チャカチャカしてわかりにくい、という偏見があったんですよ、心のどこかで。ところが『丹下左膳』はともかく『河内山宗俊』も非常に面白かった。自分の未開拓のジャンルがとても気になっているところに古典作品の特集上映『時代劇が前衛だった』が始まった。これは黄なるものはできるだけ見ておこうと、先月末にまず『赤西蠣太』『国士無双』の伊丹万作作品を。以下、ツイッターの呟きを加筆修正、という手抜きで。

『赤西蠣太』、雨降る武家屋敷の長屋、傘をさす侍二人を真俯瞰でとらえたショット。行灯相手に詰将棋の侍。野良猫が迷い込んできたので、それを外にやると舞い戻ってきて、ニャア。それをポイしても、またニャア、このニャアとポイの繰り返し、いわゆる天丼ギャグが、今も古びてない。クライマックスにここぞと見せる立ち回り、ラストに結婚行進曲が流れるのが斬新。本当にこれ、戦前の時代劇、今でもやっていないチャレンジグな試みが随所に見られた。

続く『国士無双』。喰い詰め物浪人が、ボンクラを剣豪に仕立て上げ無銭飲食にありつくものの、当の本人と鉢合わせしてしまい……。30分を切る短編、実力者に成りすました偽物と本物が出会ってしまうという作劇でよくあるパターンの元祖か。ここでもモダーンな表現多し、時代劇で『メンタルテスト』って? 偽物登場のイメージ映像とか、漫画チックな字幕だったり、これまたモダンな演出。『国士無双』はコントみたいな展開、というかコントである。面白いのは本物の剣豪よりも偽物の方が強かったという点。片岡千恵蔵、シュッとしていてカッコいいなぁ、誰かわからなかったよ。

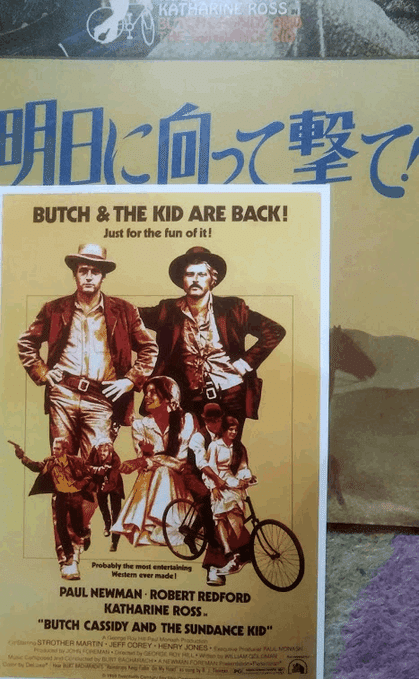

続いて31日は梅田シネ・リーブルで学校終わりにポール・ニューマン特集『明日に向かって撃て!』。

1969年、アメリカンニューシネマの一本として作られた、新感覚の西部劇。色褪せた画面から鮮やかなカラー画面へ、無声映画風のオープニング、ストップモーションや音楽で状況を手際よく説明する演出。衰退しかけていた西部劇を新たな手法で甦らせた作品。マカロニのどぎつさではなく、爽やか出いて、それでも西部劇、ドンパチの時代が終焉に近づいていることを匂わせる切ないエンディング。その斬新さに学生時代に大ハマりした映画の一本、十数年ぶりに見返しても、その魅力は色あせていなかった。

もはや逃げ場はアメリカにも南米にもない、それでも行くんだよ。同時期に、同じ強盗団を題材にとった『ワイルドバンチ』とは全く毛色は違うものの、滅びゆくアウトローの挽歌を描いているという点では共通していると思う。

そして昨日、再び日本のアウトローたちへ。11月3日は文化の日でもあり、ゴジラの誕生日。そんな日にゴジラストア限定で発売されるバランのソフビほしさに心斎橋パルコへ。おりしも御堂筋はイベントで歩行者天国状態。ダウンタウンが来る、コブクロが来る、オリックスバファローズの優勝パレードもある、人混みがものすごくなりはしないか? 行けるのか? 迂回しながらも長堀でバイクを止め、無事バラン購入。ゴジラおめでとう、というのは10日後のゴジラ誕生祭まで待つべきか

買い物を済ませ、長堀通りを西へまっすぐ進んで、シネ・ヌーヴォへ。再び『時代劇が前衛だった』へ。

まずは伊藤大輔監督『下郎の首』。これは戦後の作品、こじつければゴジラ公開の翌年、1955年の作品。東宝特撮映画ではよく怪獣や海底王国相手に的確な指令を出す頼もしい役柄が多い田崎潤の主演作である。

父の仇を探す武士とその下郎(従者? ヤッコサン)、とある町で、偶然にも下郎が仇を討ってしまう。本来なら主人が打ち取るはずが、下郎が取ってしまうと仇討ちの本懐が遂げられない。葛藤の末、主人は下郎を仇の親族(仇の仇)に引き渡すが、そうとは知らない下郎は……。

忠義のために今まで働いてきたのに、主人に裏切られた知った時の田崎潤の鬼のような形相が凄まじい。文盲であるがために生まれた悲劇。黙って手打ちにされてもいいが、釈然としない気持ちが荒ぶり、爆発する。六人の武士相手に剣術の心得がない下郎が腰を引きつつ、それでも野犬のように組み付く!

武家社会の非情さ、理不尽さに推し潰され、咆哮する下郎を田崎潤が熱演。気のいい下郎だからこそ、ラストの鬼気迫る立ち回りが生きてくる。オープニングがいきなり、現代の鉄橋である。あれ、時代劇じゃなかった? と思ったら、河川敷にある地蔵のモノローグで、過去の出来事として物語が進む。何この導入部? まさに時代劇は前衛だったのでごわります。河原で大の字になって事切れても、その繋いだ手は話さない男と女。リメイク版『浪人街』でも見られたスタイル。

続いての『マキノ省三プログラム』は『豪傑児雷也』『逆流』『雄呂血』の三本立て。

『豪傑児雷也』はご存じ忍術使いの敵討ちのお話。1921年公開って101年前、大正時代! 簡単なトリックで児雷也が消えたり空を飛んだりするシーンもあるので特撮ヒーロー映画でもあるし、児雷也が巨大ガマに変身するので、怪獣映画でもある。古典通りにライバル大蛇丸が大蛇、ヒロイン綱手姫が大ナメクジに変身、三大怪獣決戦になるのです。大正時代に怪獣バトル。逆に言えば、怪獣映画は撮影手法は変われど、100年前から変わっていない?

『逆流』阪東妻三郎扮する下級武士が、家老の子に母を殺され、姉を手籠めにされた上に憧れの人も奪われ、挙句に狂人扱いされて放逐されるという踏んだり蹴ったりの状態に。格差社会の歪が真面目な若者の人生の歯車が狂わせ、その元凶たる恋敵(母の仇)を浜辺で斬殺するに至るがそこに爽快感はない。ラストの浜辺での立ち回り、というか斬殺シーンが壮絶。刀身に血がこびりつく描写もあり、生々しい。

『逆流』の虐げられたものの権力への反抗は、続く『雄呂血』にも継承される。『無頼漢(ならずもの)』と思われた主人公が実は善人で、神の如く慕われている町の顔役がとんだ悪党だった。この世の理不尽さに耐えに耐え、恋人に振られ、投獄、脱獄し、世間の闇を知ったバンツマフォーリング・ダウン。かつての想い人を助けるためにブチ切れるバンツマの壮絶な立ち回り、剣さばきはもちろん、時々背負い投げ等の体術を用いているのが面白い。ヤクザ、録り方、町日けしがバンツマを追い詰める、髪が、衣類がボロボロになっても斬り続けるバンツマに鬼気迫るものがある。辺り一面死屍累々。

100年前にこんな凄まじいチャンバラがあったのか、まだまだ知らないことだらけ。まさに『時代劇が前衛だった』のです。古典は古臭い、という概念が払拭されました。そしてシネ・ヌーヴォには11・12、13(舞誕生日にゴジライベントとはめでたい)開催のG10 ことゴジラ誕生祭のポスターに、大映4K! 怪獣とチャンバラはまだ続くのでごわります、をはり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?