カテゴリーエントリーポイント解説[入門編]

本稿は、『ブランディングの科学:新市場開拓篇』で広く知られるようになった、カテゴリーエントリーポイント(Category Entry Point:CEP)というマーケティング・コンセプトの解説記事です。

入門編と位置づけた本稿では、CEPをマーケティング実践に導入するための前段階となる「CEPとはどんな意義をもつコンセプトなのか」について検討していきます。

CEPと連想

まずCEPは、商品やブランドを「連想」する、言い換えると、商品やブランドを思い出す/思いつくことに関連するコンセプトです。

なぜ「連想」を問うのかといえば、思い出される確率が高い商品やブランドほど購入される可能性も高いと考えるのが、マーケティングの基本的なロジックだからです。そして、マーケティングリサーチでよく行われる「連想テスト」は、「炭酸飲料と聞いて思い浮かぶブランドは何ですか?」というように「カテゴリー」を手がかりに「ブランド」を思い出せるかを問うことが一般的です。

COMMENT

本稿では、「カテゴリー」を「商品カテゴリー」と同義として扱います。

では、「カテゴリー」は何を手がかりに思い出されるのでしょうか。この問いに答えるのがカテゴリーエントリーポイント(以降、CEP)となります。

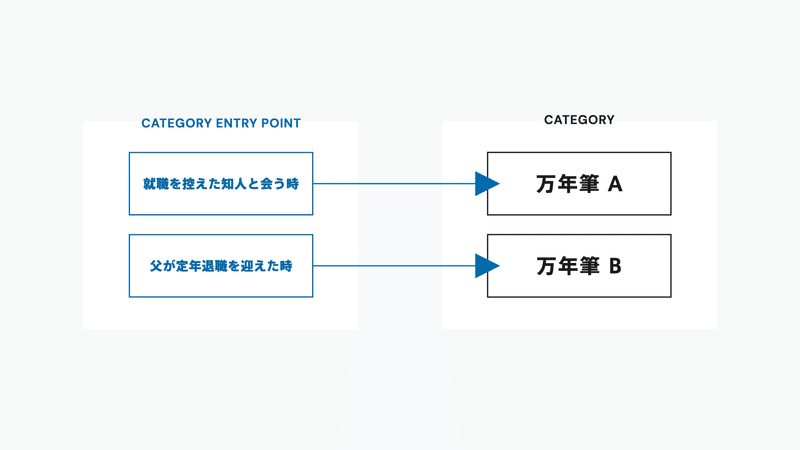

例えば、万年筆という「カテゴリー」はどんな時に思い出されるでしょうか。筆者が万年筆と聞くと、例えば「就職を控えた知人と会う時」や「父が定年退職を迎えた時」に購入する贈り物、あるいは「仕事に慣れてきて、すこし背伸びしたい時」に購入する仕事道具として、万年筆を思いつきそうです。

さらに言えば、それぞれのシチュエーションで思いつく「万年筆」を代表する「ブランド」は異なりそうです。例えば、「就職を控えた知人と会う時」と「父が定年退職を迎えた時」とでは、思いつく「万年筆のブランド」は異なる可能性が高いでしょう。

つまり、先ほどの「思い出される確率が高いブランドほど、購入される可能性も高い」というマーケティングの基本ロジックに従えば「できるだけ多くのCEPで、そのカテゴリーの代表として、対象ブランドが思い出されるようになれば、それだけ購入される可能性を高めることにつながる」と考えられるのです。

CEPの発案者であるジェニ・ロマニウク(Jenni Romaniuk)は、調査に基づいて、思い出されるCEPが多いブランドほど多く購入されていることを示しています。

(『ブランディングの科学:新市場開拓篇』(2020)p.127より引用)

上記のグラフで視覚的に明らかなように、大規模ブランドであるコカコーラは多くのCEPで思い出されており、他方で相対的に小規模なブランドであるハリトスは少数のCEPで思い出されている割合が大きいことがわかります。

ここまでがCEPに関する一般的な解説です。本稿では、さらにもう一歩論を進めたいと思います。

ここまでの解説で腑に落ちないことがある方もおられるのではないでしょうか。それは、例えば、「就職を控えた知人と会う時」の贈り物として万年筆が思い出される確率をどれだけ高めても、そもそも「就職を控えた知人と会う時」というイベントが発生しなければ思い出されることはないのでは、という疑念です。

この疑念はもちろん正しく、CEPをマーケティング実践に導入することの意義は、これまでの「連想テスト」がそうであるような、回答用紙に(出題者にとって望ましい)回答が記入されていることを問うようなペーパーテスト的な知識観をこえて、その知識がどのように活用されているか(あるいは活用されていないか)を問うことにあります。

さらに、具体例を用いながら、論を進めていきましょう。以下は、南オーストラリア大学のマーケティング研究機関であるアレンバーク・バス研究所(The Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science)がオーストラリアワイン協会の依頼を受けた調査から導出した、中国のワイン市場のCEP一覧(筆者訳)です。調査結果では、ワインのCEPを合計23個特定し、各CEPでの輸入/国産ワインそれぞれの(自己申告による)購入率を明らかにしています。

輸入/国産ワインそれぞれが購入されやすいCEPを総覧するだけでも様々な気づきがありますが、本稿ではポイントを絞って、以下の3点について考えていきます。

CEPの発生回数を比べる

CEPの発生回数の増減を捉える

CEPとカテゴリーのマッチ度を考える

CEPとPR

CEPの発生回数を比べる

例えば、輸入ワインのCEPとして購入率が拮抗している「人をもてなす時」と「リラックスしたい時」では、そのシチュエーションが発生する回数が消費者によって大きく異なるであろうことがまず想像できます。

CEPの発生回数の増減を捉える

さらに言えば、この数年で、「人をもてなす時」と「リラックスしたい時」では、社会全体として、それぞれ発生する回数が大きく増減したことが予想できます(前者が減り、後者は増えたと予想できる)。

このように整理すると、もし本稿をPRの専門家が読んでいたとしたら、どれも日頃から考えていることだと思われるかもしれません。例えば、時勢が落ち着いてきた今、(輸入ワインが購入されるような)「人をもてなす」というイベントをどうしたら増やせるかが、PR上の論点になりうるでしょう。

この意味で、CEPをマーケティング実践に導入することは、とりもなおさず、マーケティングとPRの間に「共通言語」を導入することだと言えるかもしれません。マーケティングとPRの間の連携が施策単位もしくは断続的・断片的である企業にとって、CEPは戦略レベルでの緊密な連携を実現する「楔」になりうると思います。

さて、CEPとPRの相性のよさを考えた時、CEPをマーケティング実践に導入する上で重要なポイントがもう一つあることに気づきます。

CEPとカテゴリーのマッチ度を考える

輸入ワインのCEPの例に戻ると「リラックスしたい時」というCEPでは、輸入ワインよりも国産ワインの方が大きく差をつけて購入されやすいことがわかります。

このことから推察できるのは、「リラックスしたい時」というCEPに(輸入ワインよりも)国産ワインが、思い浮かびやすいということだけでなく、適しているとも消費者から認知されている可能性があることです。もしかしたらそれは、国産ワインの「値ごろ感」によるものかもしれませんし、輸入ワインがフォーマルな場でよく用いられることから、カジュアルな場では飲み慣れた国産ワインが相対的に好まれているのかもしれません。

この市況をひっくり返す、すなわち「リラックスしたい時」に(国産ワインよりも)輸入ワインがマッチしていると認識してもらうためには、例えば、国産ワインに比べて輸入ワインにはリラックス効果がある成分が多く含有されているという発見を提示するなど、「リラックスしたい時」に(国産ワインよりも)輸入ワインが適していると消費者の認識が変わる、PR用語に言い換えれば「パーセプションチェンジ」をうながす打ち手を画策する必要があると思います。

このように考えていくと、CEPを、市況を把握するだけでなく、マーケティング上の意思決定に有効なものとするためには「思い出されやすさ」の他にも、重要な指標がありそうだということをご理解いただけるのではないでしょうか。

加えて、筆者の個人的な例になりますが、最近「仕事の休憩時間にアイスを食べよう」という趣旨のCMを複数回視聴する機会がありました。ですから、仮に筆者がアイスのCEP調査を受けたら、「仕事の休憩時間」というCEPでアイスを思いつくと回答すると思います。しかし、筆者は今のところ、仕事の休憩時間にアイスを買いにいくことはありません。というのは、身体を急に冷やすと頭が回らなくなる感じがするからです。つまり、筆者にとって「仕事の休憩時間にアイスを食べること」を思いつきはするものの、適していないと判断されるCEPだと言えます。そして、CMを見なくなってしばらくしたら、思いつきもしなくなることが予想できます。

CEPと連想と◯◯

本稿では、CEPが商品やブランドを思い出す/思いつくこと、すなわち「連想」に関連するコンセプトであること。しかし、マーケティング実践の意思決定を左右するアクショナブルな洞察をさらに得ようとした時には「連想」以外にも着目すべき視点がありそうなことを考えてきました。

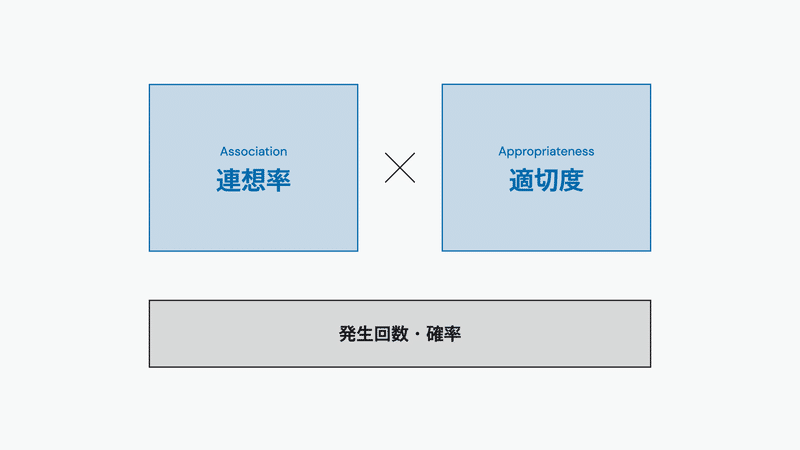

「連想率」に加えて、まず重要なのは、そのCEPの「発生回数・確率」と時勢によるその増減です。CEPのパイの大きさを捉えることは、CEPをマーケティング実践に導入する上で欠かすことのできない視点でしょう。

そして、もうひとつ重要な指標として「適切度」があると筆者は考えています。マーケティング研究用語では「Situational Appropriateness」と呼ばれる指標です。読んで字のごとく、ある商品やブランドが特定のシチュエーションで飲食・使用されるのに適しているかどうかを問う指標です。例えば、最近の研究では「好意度」を単独で使用するよりも「Situational Appropriateness」と組み合わせることで、より高い精度で購買を予測できる場合があることが示されています。

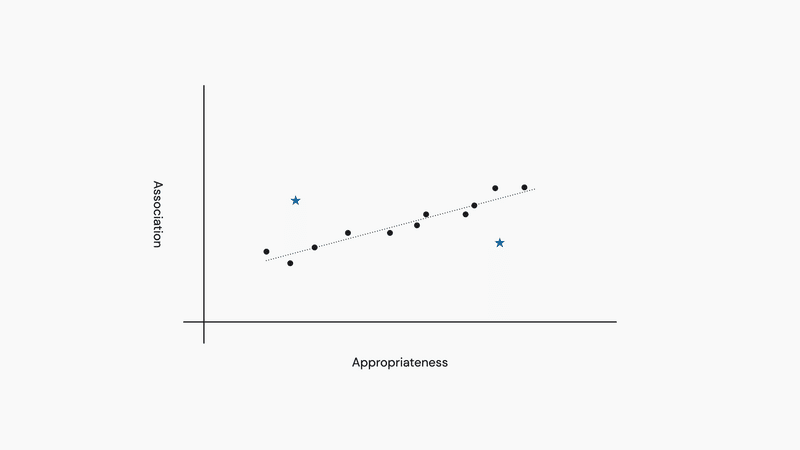

CEP、または出典元の『ブランディングの科学』に詳しい方は「あるシチュエーションで思い出されやすいものは、とりもなおさず、そのシチュエーションに適していると認識されやすいのではないか」と疑念を持つ方もおられるかと思います。この疑念はおそらく正しく、多くのCEPの「連想率」と「適切度」の間には、いわゆるヒューリスティックによる、正の相関が観測できるでしょう。

しかし、それだけではない、意味のある「外れ値」を観測できる可能性があると、筆者は考えています。そして、その”外れ値”が市場の変容を生み出すキーファクターとなる可能性もまたあるのではと考えているのです。ここにCEPをマーケティング実践に導入する意義があります。

REFERENCE

ジェニ・ロマニウクほか著、加藤巧ほか訳(2022)『ブランディングの科学:独自のブランド資産構築篇』朝日新聞出版

バイロン・シャープほか著、加藤巧ほか訳(2020)『ブランディングの科学:新市場開拓篇』朝日新聞出版

Cohen, Justin et al. (2022). The China wine market: How wine is gaining cultural value in Chinese culture. The Routledge Handbook of Wine and Culture, 405-414.

Giacalone, Davide and Sara R. Jaeger. (2019). Perceived situational appropriateness as a predictor of consumers' food and beverage choices. Frontiers in psychology, 10, 1743.

Giacalone, Davide et al. (2022). “Beyond liking” measures in food-related consumer research supplement hedonic responses and improve ability to predict consumption. Food Quality and Preference, 97, 104459.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?