カテゴリーエントリーポイントに関する検討

本記事は、『ブランディングの科学[新市場開拓篇]:エビデンスに基づいたブランド成長の新法則』で広く知られるようになった、同書の著者の1人であるジェニ・ロマニウク氏が提案するカテゴリーエントリーポイント(Category Entry Point:CEP)というマーケティング・コンセプトの解説記事です。

既に多くのプロフェッショナルが、CEPとその重要性について分かりやすく解説して下さっていますので、本記事では、CEPというコンセプトが持つ意義についてもうすこし深入りした議論を提供したいと思います。

言い換えれば、「CEPとは、そのブランドを購入する時の入口で、その入口の数をできるだけ増やすことが重要なのだ」という理解以上の意義を、考えていきたいと思っています。

COLUMN 1 CEPは、ジェニ・ロマニウク発じゃない!?

CEPという概念自体は、以前からアメリカのマーケティング界隈で用いられていたようです。例えば、『マーケティング戦略論』(ドーン・イアコブッチほか、ダイヤモンド社、2001)では、セグメンテーションとターゲティングについて扱った第1章で、「カテゴリーのエントリーポイント」が登場しています。ですから、ロマニウク氏が行ったことは、これまで暗黙に実践されてきたCEPを、理論的・方法論的に形式化したのだと言えるかもしれません。

CEPを概説する

CEPとは、少し角張った言い方をすれば、「ある商品カテゴリーから形成される考慮集合(Considerartion set)は、それを検討する状況・場面・情景に応じて複数ある」という考え方を前提としています。

順を追って、解説しましょう。

よくあるマーケティングリサーチでは「乳酸菌飲料と聞いて思い浮かぶブランドは何ですか?」というように「カテゴリー」を手がかりに「ブランド」を思い出せるかを問うことが多いと思います。

では、「カテゴリー」は何を手がかりに思い出されるのでしょうか。この問いに答えるのがCEPです。

例えば、万年筆という「カテゴリー」はどんな時に想起されるでしょうか。筆者が万年筆と聞くと、例えば、「就職を控えた親戚・知人と会う時」や「父が定年退職を迎えた時」などの贈り物、あるいは「仕事に慣れてきて、すこし背伸びしたい時」に購入する仕事道具といった情景が思い浮かびます。そして、これらの場面に実際に遭遇した時、(必ずではないですが)万年筆の購入を検討しそうです。

さらに言えば、それぞれの場面で具体的に連想される「万年筆のブランド」は異なりそうです。例えば「父が定年退職を迎えた時」と「仕事に慣れてきて、すこし背伸びしたい時」では、購入を検討する「万年筆のブランド」は異なる可能性が高いでしょう。

つまり、「ある商品カテゴリーから形成される考慮集合(Considerartion set)は、それを検討する状況・場面・情景に応じて複数ある」と考える方が自然なわけです。

いわばCEPとは「カテゴリー」が想起される手がかりとなる「状況・場面・情景」を詳らかにし、そして「状況・場面・情景」ごとにある商品やブランドが想起される度合いを明らかにすることで、商品やブランドが”生活の中で”連想される可能性を正しく理解しようとする試みと言えます。

以下は、ロマニウク氏が所属するマーケティングの研究機関であるアレンバーク・バス研究所が、オーストラリアワイン協会の依頼を受けて、中国市場におけるワインカテゴリーを対象に実施したCEP調査の結果を、筆者が和訳したものです。

調査結果では、ワインカテゴリーのCEPを合計23個特定し、各CEPの輸入ワインと国産ワインそれぞれの連想度合いを明らかにしています。

この調査結果を筆者なりに解釈すると、最も興味深い点が輸入ワインと国産ワインでよく連想されているCEPに一定の傾向が見られる点です。もうすこし整理してみましょう。

上記のように、輸入ワインは「ハレ」の場で主に連想され、国産ワインは「ケ」の場でよく連想されていることがわかると思います。さらに大胆に解釈してみると、輸入ワインは「緊張感のある場面で、自らが主導権を握りたい」と思う時に連想され、国産ワインは「リラックスした状況を、より楽しみたい」時に連想されていると言えそうです。

この傾向の偏りをどう解釈すべきか。次節でさらに検討してみたいと思います。

COLUMN 2 ペーパーテスト的ブランド観を乗り越える

CEPに基づいてブランドについて考えることは、すこし思い切って言えば、現行のペーパーテスト的なブランド観を乗りこえた、第二世代のブランド観について考えることだと言っていいのではないか、と考えています。本記事では詳述をさけますが、「第二世代」としたのはCEPが「第二世代の認知科学」を前提としているように筆者にはみえるからです。関心のある方は、最近上梓された『私たちはどう学んでいるのか』(鈴木宏昭、筑摩書房、2022)をぜひ手に取ってみてください。

カテゴリーに深入りする

CEPをさらに理解するために、少し遠回りしますが、認知科学における「カテゴリー」の探求(の一部)を紹介したいと思います。

カテゴリーと聞くと、私たちは例えば「男性/女性」や「哺乳類/爬虫類/魚類/鳥類」といったような、ある特徴を共有するモノの集合として考えるのが一般的だと思います。マーケティングにおいては、それが「商品カテゴリー」となるわけですが、他方で認知科学は特徴を共有しないカテゴリーの作られ方が人にはあるとしています。

それは「目的」に基づくカテゴリー(以下、「目的カテゴリー」)です。例えば、「贈り物」は「目的カテゴリー」の最たる例です。「贈り物」というカテゴリーには、先ほどの万年筆に加えて、ネクタイやケーキなど、特に特徴を共有していない多種多様なものが「喜んでもらいたい」という目的に基づいて包含されます。

ここまで読み進めていただいた皆様はお気づきでしょうが、「目的カテゴリー」を構成しているモノの大部分は、「商品カテゴリー」(万年筆、ネクタイ、ケーキ、サイフ)です。つまり、「目的カテゴリー」と「商品カテゴリー」は、以下に示すような、網の目の関係をなしていると考えることができます。

さらに、「商品カテゴリー」に大分類(ワイン)と小分類(例:輸入ワイン・国産ワイン)がありうるように、「目的カテゴリー」にもまた大目的と小目的がありうると考えるのが妥当でしょう。

すなわち、CEPというアドホックに立ち上がる「小目的」をまとめる「大目的」がありうるのです。そしてそれが、ワインカテゴリーのCEP調査例で言えば、前節の最後で仮説的に提案した「緊張感のある場面で、自らが主導権を握りたい」であったり、「リラックスした状況を、より楽しみたい」であったりするわけです。

参考までに、ある研究者は、目的カテゴリーには以下のような階層構造があるのではないかと提案しています。

この階層構造では、最上の目的を「Life themes & values」としていますが、株式会社刀の森岡毅氏なら、これを「本能」と言い換えるかもしれません。

さて、ここまで論を整理していくともう一つ気づくことがあります。それは、本記事のはじめに提案した「『CEPとは、そのブランドを購入する時の入口で、その入口の数をできるだけ増やすことが重要なのだ』という理解以上の意義を、考えていきたい」という論旨への応答になる気づきです。

すなわち、「CEPとブランドのリンクを増やすことは、そのCEPを小目的としたときの「大目的」への洞察を抜きにしては、なしえないのではないか」という気づきが、これまでの議論から自ずと導出されると思います。

再度、輸入ワインと国産ワインの調査例を元に、具体的に考えてみましょう。

例えば、輸入ワインのブランドAが、国産ワインカテゴリーが優位なCEPとのリンクを増やすことで市場を拡大するために、(輸入ワインと国産ワインで連想度合いの差がいちじるしい)「自宅にいる時」用のワインとして、輸入ワインを訴求するとします。

この時、消費者はその輸入ワインブランドAをどのように受け取るでしょうか。ありうるパターンとして、少なくとも2つあることがわかると思います。

1つ目は、「緊張感のある場面で、自らが主導権を握りたい」という大目的で輸入ワインをよく購入している消費者が、同種の目的で「自宅にいる時」用のワインとしてその輸入ワインブランドAを受け取るパターン。ハレかケかを問わず、常に意識高くあるいはセルフコントロールに努めたい人向け、といったイメージでしょうか。

2つ目は、「リラックスした状況を、より味わいたい」という大目的で国産ワインをよく購入している消費者が、同種の目的で「自宅にいる時」用のワインとしてその輸入ワインブランドAを受け取るパターン。つまりカテゴリーをスイッチしてもらうわけですが、この場合、国産ワインが持つ安心感や割安感に負けない、輸入ワイン独自の「リラックスへの貢献」を示す必要がありそうです。

上記2つ以外にも考えうるパターンは複数ありますが、少なくとも「ブランドを思い出す入口となるCEPを増やそう」と一口に言っても、そのアプローチはそのCEPの上位階層としてどのような「大目的」を捉えるかによって大きく異なることがわかると思います。

そして、ここまでの検討から、ある一つの仮説を得ることができます。

それは「大目的」というカサの下に複数のCEPがつながっているとしたら、ある「大目的」で特定の「商品カテゴリー」を連想している人の一定数は、その「大目的」の下位階層にあたる複数のCEPで、既にその「商品カテゴリー」を連想しているのではないかということです。

換言すれば、消費者調査から共起率(のようなもの)が高いCEPを明らかにし、それらをグループ分けすることで、探索的に「大目的」を洞察することができるのではないか。つまり、ワインカテゴリーの調査例で筆者が素朴に仮説出しした「大目的」を心理統計的に妥当なプロセスで導出することができるのではないか、と思われるのです。

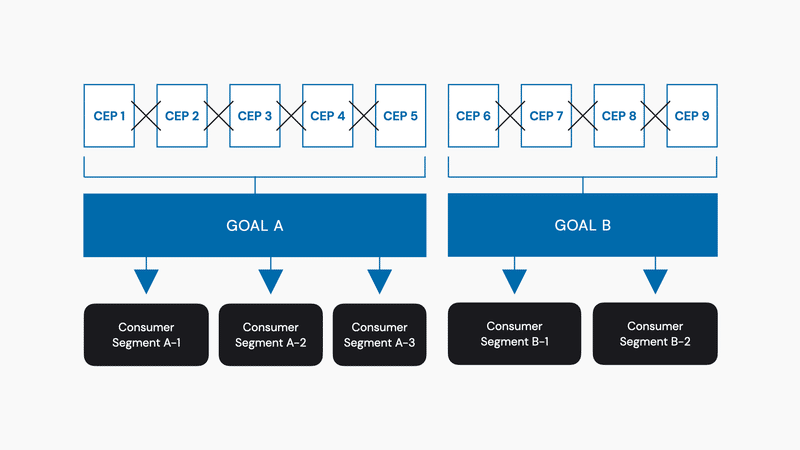

そして、この複数のCEPをある「大目的」によってグループ分けできるとしたら、それは、CEPを分析軸とした、これまでの分析軸とは全く異なった市場と消費者のセグメンテーションが可能になることを示しています。

いわばクレイトン・M・クリステンセンが『ジョブ理論』(原著 2016、邦訳 2017)の中で、

ジョブは日々の生活のなかで発生するので、その文脈を説明する「状況」が定義の中心に来る。イノベーションを生むのに不可欠な構成要素は、顧客の特性でもプロダクトの属性でも新しいテクノロジーでもトレンドでもなく、「状況」である。(原文:Because jobs occur in the flow of daily life, the circumstance is central to their definition and becomes circumstance becomes the essential unit of innovation work—not customer characteristics, product attributes, new technology, or trends.)

と述べた時の「状況(circumstance)」で市場と消費者をセグメンテーションすることが、CEPを分析材料にすることで可能になるのです。

なぜなら、「目的(Goal)」と「アイデンティティ(Identity)」の間には、ある相互作用が存在しそうだ、という仮説が消費者心理学の研究から提案されているからです。ある相互作用とは、例えば、特定の「目的」達成のために努力することが特定の「アイデンティティ」を強化し、また強化された「アイデンティティ」が特定の「目的」達成への努力をさらに促進するような関係を指します。そして、この関係には前述の逆の、弱化し抑制していくような関係も同時に存在します。

このことから、(1)ある「大目的」を重視している消費者群はある「アイデンティティ」も同時に重視している可能性があり、また(2)重視している「大目的」が異なる消費者群は、それぞれが重視する「アイデンティティ」もまた異なる可能性があることがわかると思います。この2つの含意は、CEPを分析材料としたクラスタリングによって、市場と消費者をセグメンテーション(=クラスタ間は異質でクラスタ内は同質な特徴を抽出)できる可能性を強く示唆しています。

COMMENT

ここまでの検討で「CEPとは、そのブランドを購入する時の入口で、その入口の数をできるだけ増やすことが重要なのだ」というテーゼが、場合によっては、有害であることも理解できるのではないでしょうか。例えば、「大目的A」と強いつながりのあるブランドXが「大目的B」に連なるCEPとの間に無邪気に連想をつくろうとした時、ブランドXと「大目的A」とのつながりが希薄化し、それによって「大目的A」に連なる複数のCEPとの間の連想もまた希薄となるというシナリオが十分にありうることが、ここまで読み進めてくださった方なら無理なく納得いただけるのでないかと思います。

さて、理論的な解説が長くなりました。次節からは、ここまでの整理に基づいて、CEPをマーケティングで実践するためのポイントについて、概略的に提案していきたいと思います。

COLUMN 3 CEPの補助線としてのジョブ理論

本節でクリステンセン氏の『ジョブ理論』を引用しましたが、上述した引用だけでなく、あらためて同書を読みなおしてみると、『ジョブ理論』はCEPをマーケティングに実装するための手引き書のように読み返すことができるのではないか、と筆者は考えています。例えば、本記事で「大目的」と呼んできた概念は「ジョブ」に相当するのではないか、と思える記述を多数発見することができます。

片付けるべきジョブは、継続し反復するものである。独立したイベントであることはめったにない。(原文:Jobs to Be Done are ongoing and recurring. They're seldom discrete “events.”)

CEPを実践する 1:CEP調査

前節までの検討をもとに、CEPを抽出するための調査において筆者が重要だと考えていることとして、本記事では2つの工夫を提案します。

あらためて前節までに検討したことを手短におさらいしておきます。

まず、本記事では、CEPを「商品カテゴリー」と「目的カテゴリー」との網の目の関係の中の交点であるという捉え方をしました。また同時に、「商品カテゴリー」に大分類・小分類があるように、「目的カテゴリー」にも大目的・小目的があり、複数の小目的(=CEP)をまとめる上位階層の「大目的」を捉えることが重要であることを検討してきました。

この検討を前提とした時、まずCEPを「商品カテゴリー」と「目的カテゴリー」の網の目として捉えるならば、調査における1つ目の工夫として、複数の商品カテゴリーを同時に調査する方がよさそうであることに気づくと思います。

なぜなら、万年筆の例で示した通り、ある「目的カテゴリー」と交わる「商品カテゴリー」は複数あると考えるのが妥当だからです(例:「就職のお祝い」という目的カテゴリーにおいて「万年筆」と「ネクタイ」が同列で検討される)。

一方でこのことは、いわゆるベネフィット競合とかソリューション競合と呼ばれる、「商品カテゴリー」を横断した競合を発見するために重要、なのではありません。

というより、複数の商品カテゴリーを刺激として提示した方が「目的カテゴリー」を十分に明らかにできる可能性が高まる、という点で重要なのです。例えば「ネクタイ」のCEPを明らかにしたい時、「スーツ」や「革靴」を合わせて刺激として提示したほうが、「ネクタイ」のみを単体で提示するよりも、より幅広い「目的カテゴリー」がより引き出される可能性を高めることができます。

COMMENT

蛇足ですが、現在筆者が開発を進める調査画面では、複数の商品カテゴリーを提示しつつ、(1)複数の商品カテゴリーを組み合わせてCEPを連想する場合と、(2)ある商品カテゴリー単体でCEPを連想する場合のどちらもを、回答者が自由に発想できるインターフェースとなっています。

またこの工夫は、CEPの品質が向上するだけでなく、実務上大きなメリットをもたらします。お気づきの通り、1度の調査で複数の商品カテゴリーのCEPを明らかにできるため、1カテゴリー当たりの調査コストを大幅に縮小することができるからです。

次に、複数の小目的(=CEP)をまとめる上位階層の「大目的」を捉えることの重要性を前提としたときに、2つ目の工夫として「CEPを完全に把握すること」を目指す必要がないことに気づかれると思います。言い換えれば、「大目的」への洞察のために必要な数のCEPを導出することが、CEP調査の要件となるのです。

具体的には、1カテゴリーに対して20-30個程度のCEPを導出することが、クラスタリングによる「大目的」の洞察と、それに基づくセグメンテーションを実行する必要条件となります。

COMMENT

そもそもCEPは、基本的にアドホックな観念であるために、非常に不安定であることを認識しておく必要があります。例えば、マクロな外部環境の変化(例:疫病の流行)によって特定のCEPがほとんど消失することは十分にありえますし、また調査時期によって、消費者の意識に上ってくるCEPに変化があることも予想されます。

COLUMN 4 生活必需品のCEP調査のための工夫

本記事の調査例で挙げた「ワイン」などの嗜好品ではなく、洗剤や歯磨き粉のような目的と手段が1:1で対応している(例:「洗濯する」ために「洗剤」を買う)ようにみえる必需品の場合には、その「商品カテゴリー」を利用する前後の行動や気持ちをヒアリングする工夫が重要となります。それによって、「洗濯するために洗剤を使う」という同じ「小目的」の中でも、それがどのような「状況・場面・情景」(≒CEP)には位置づけられているかのバリエーションを明らかにし、「洗濯が必要な状況で洗剤を使う」というコトが、生活者によってどんな異なる「大目的」と結びついているかを洞察するヒントを得ることができます。

CEPを実践する 2:CEPセグメンテーション

前節の工夫に基づいてCEPを生活者から引き出し、さらに生活者の各CEP連想度合いを把握出来たら、次にCEPをクラスタリングしていくことで、各CEPの上位階層にあたる「大目的」を洞察していくことになります。それは同時に、その分析作業によって「市場」と「消費者」をセグメンテーションしていくことでもあります。

言い換えると、CEPセグメンテーションにおいては、まず「市場のセグメンテーション」を行い、次に「消費者のセグメンテーション」を行うという2段階でセグメンテーションを遂行することが肝要です。

「市場のセグメンテーション」ではCEPの共起率のようなものを分析することで、全体としてMECE度の高いCEPの組合せを導出し、それぞれ「大目的」が異なるCEP群を明らかにします。前々節の最後に述べた通り、「大目的」が異なるCEPを越境することは、まったく異なる「商品カテゴリー」に越境してブランドを展開することと同じくらい賢慮を必要とすると言っていいでしょう。そういう意味で、「大目的」の違いは、とりもなおさず「市場」の違いなのだと、大胆に言い切ってみたいと思います。

次に「消費者のセグメンテーション」では、その「市場」において、異なる特徴を共有する消費者群を導出していきます。

「消費者のセグメンテーション」では、(バイロン・シャープが反スケール的と批判するような)消費者をセパレートするのではなく、むしろ特徴が異なる消費者に共通する(または違いが大きい)CEPを導出することを目的とします。これによって、費用対効果の高いCEPを見つけ出すことが可能になるのです。

COMMENT

また同時に、「市場のセグメンテーション」時点では抽象度の高い「大目的」を、それぞれの消費者セグメントの特徴と照らし合わせることで、手触り感のあるステートメントとして記述し直す作業も行います。

このような分析と洞察を経て初めて、CEPは初めて効力を発揮すると筆者は考えています。

最後に、本記事では、アレンバークバス研究所の調査例などを元に論を展開してきました。一方で、本記事で検討してきた仮説を元に筆者が行った調査の実例にご関心が持つ方がいらっしゃいましたら、Twitterなどにお気軽にメッセージいただけたら幸いです。

COLUMN 5 CEPを改名する

本記事では、CEPを「商品カテゴリー」と「目的カテゴリー」の網の目の交点というメタファーで表現してみました。もしかしたらこのメタファーに対して、「『商品』は『目的』に対して〈手段〉にあたるのだから、階層構造で表現すべきなのではないか」という指摘があるかもしれません。

しかし筆者は、あえてヒエラルキーではなくメッシュで表現すべきと考えています。そしてそれは、「人間は手段と目的を常に転倒させながら生きている動物なのだ」という筆者の個人的な信念に基づいています。

例えば、ワイン好きの人はある目的(例えば、贈り物)に最適だからワインを選ぶというより、ワインという「手段」ありきで「目的」と結びつけていることがままあるのではないかと思います。そして、このような「目的と手段の転倒」は特殊で例外的な所作ではなく、むしろ非常に日常的な人間の在り方だと思います。

こうした人間の「文(あや)」を捉える上でも、私は、カテゴリーエントリーポイントを「カテゴリークロスポイント(Category Cross Point)」として命名しなおした方がその意義が明瞭になるのではないかと思っています。その理由は、前述の通り、カテゴリーの「入口」は、実際には「目的側」の場合も「商品側」の場合もあるからです。

REFERENCE

本記事をまとめるにあたって、参照した主な文献を並べておきます。トピックごとに文献を整理していますが、「記事中の特に●●に言及した文献はどれか」といったよりピンポイントなリクエスト等がありましたらお答えしますので、お気軽にメッセージいただけたら幸いです。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)

ジェニ・ロマニウクほか著、加藤巧ほか訳(2022)『ブランディングの科学:独自のブランド資産構築篇』朝日新聞出版

バイロン・シャープほか著、加藤巧ほか訳(2020)『ブランディングの科学:新市場開拓篇』朝日新聞出版

Romaniuk, Jenni. Category Entry Points In A B2B World:Linking Buying Situations To Brand Sales. Linkedin The B2B institute. 2022-08-10.

Cohen, Justin, et al. (2022). The China wine market: How wine is gaining cultural value in Chinese culture. The Routledge Handbook of Wine and Culture, 405-414.

Cohen, Justin, et al. (2020). ”The mental availability of different countries of origin in China." Wine & Viticulture Journal 35(1). 68-69.

Cohen, Justin, et al. (2018). "We need to be thinking about all alcohol drinkers in China." Wine & Viticulture Journal 33(2). 60-61.

目的カテゴリー

高橋広行(2011)『カテゴリーの役割と構造:ブランドとライフスタイルをつなぐもの』関西学院大学出版会

Boghossian, Johnny, and Robert J. David. (2021). Under the umbrella: Goal-derived category construction and product category nesting. Administrative science quarterly, 66(4), 1084-1129.

Geskens, Kristof. (2014). How goals affect consumer choice (Doctoral dissertation, Ghent University).

Huffman, Cynthia, S. Ratneshwar, and David Glen Mick (2000), "Consumer Goal Structures and Goal- Determination Processes: An Integrative Framework," in The Why of Consumption: Contemporary Perspectives on Consumer Motives, Goals, and Desires, S. Ratneshwar and David Glen Mick and Cynthia Huffman, Eds. New York, NY: Routledge, 9-35.

Ratneshwar, Srinivasan, et al. (2001). Goal-derived categories: The role of personal and situational goals in category representations. Journal of Consumer Psychology, 10(3), 147-157.

セグメンテーション

Lambin, Jean-Jacques, and Isabelle Schuiling. (2012). Market-driven management: Strategic and operational marketing. Macmillan International Higher Education.

Tkaczynski, Aaron. (2017). Segmentation using two-step cluster analysis. In Segmentation in social marketing (pp. 109-125). Springer, Singapore.

目的(Goal)とアイデンティティ(Identity)の相互作用

Touré-Tillery, Maferimaand Jessica Gamlin (forthcoming),“The Interplay between Goal Systems and Identities” in Exploration in Goal Systems, eds. Arie W. Kruglanski; Ayelet Fishbach; Catalina Kopetz, Oxford, UK: Oxford University Press.

Saint Clair, J. K., & Forehand, M. R. (2020). The many-faced consumer: Consumption consequences of balancing multiple identities. Journal of Consumer Research, 46(6), 1011-1030.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?