自転車で谷中七福神巡り 〜日本人は昔から「旅コラボ」が大好き〜

皆さん、地域の「七福神巡り」ってご存知ですか?

「七福神」と言うのは「恵比寿さま、布袋さま、大黒天さま…」などの神様のことですね。

「七福神巡り」とは、この7つの神様を祀っている寺院を巡ってご利益を!と言うもの。

2024年の年始、谷中七福神を回ってきました!

本来、歩いて回るものなのでしょうが、私は折りたたみ自転車好き。

ということで、「日本史教員×折りたたみ自転車」の視点から見た七福神巡りについて、書いていきたいと思います。

谷中七福神巡りとは?

谷中七福神巡りとは、1月1日〜7日に東京の「上野〜日暮里」あたりの七福神を祀っている寺院を巡るものです。

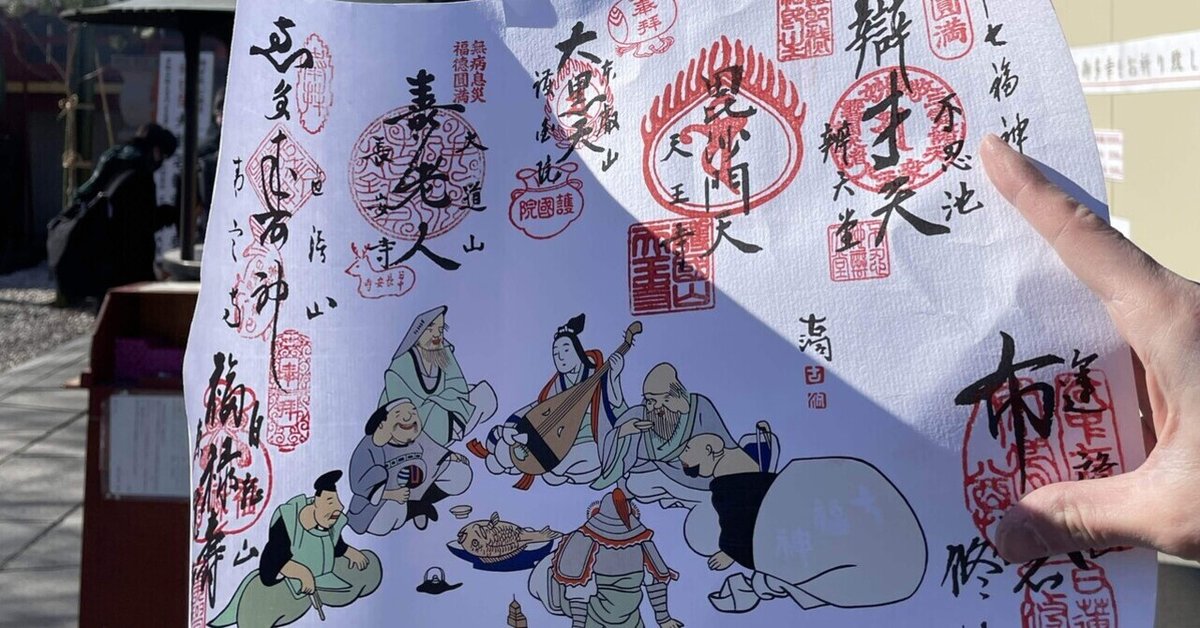

専用の台紙があり、こちらに御朱印(スタンプ)をしてもらいます。

「ご利益スタンプラリー」みたいなものですね!

(バチ当たりな表現ですみません!)

費用(奉納料)は

台紙が1,000円、御朱印が1ヶ所200円。

と言うことで、総額2,400円です。(2024年時点)

基本的に現金払いなので、小銭を用意しておくと手間がなくていいですね。

ちなみに各お寺に御朱印ではなく「記念スタンプ」も置いてあったので、「御朱印にこだわらない」と言う方であれば、無料で参加することもできるようです。

日本人って「旅コラボ」が大好き

さて、わたしがこの七福神巡りに参加したのは1月4日。

年始という忙しい時期にも関わらず、たくさんの人が参加していました。

この谷中七福神巡り、江戸最古の七福神巡りと言われていて、およそ18世紀後半に始まった言われています。

その後、江戸時代後半の化政文化の時代に入ると、庶民の旅行がある程度許されるようになりました。

それもお蔭参り(伊勢神宮への参詣)や、富士講(富士山への参詣)という「お参り」目的であれば許されたわけですね。

そのような中で、各地で流行っていったのが七福神巡りだったわけです。

七福神を巡りつつ「このような風習が250年近くも続いているんだ」と実感。

そして、日本人は昔から「旅コラボ」が好きだなぁしました。

同時期、化政文化の時に流行ったものの中に浮世絵があります。

葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などが有名ですね。

江戸時代の庶民も浮世絵を集めて富士講へ行き、実際の風景と照らし合わせて楽しんでいたんでしょうね。

このように日本人は昔から「旅コラボ」が大好きで「七福神巡り」もこの一環なんだろうなと思います。

自転車に乗りながら各地を周っていると、「徒歩よりも早く、自動車よりもゆっくり」という、ちょうど考え事が進みやすいスピード感なんですよね。

私の周った「谷中七福神ルート」

ということで最後に、私が周ったルートを紹介していきます。

自転車を折りたたんでJR田端駅まで。

JR田端駅を出発して、1つ目のお寺東覚寺からのスタートです。

その後、西日暮里駅方面へ走り、2つ目の青雲寺へ。

そして、すぐそば、目と鼻の先の位置に3つ目の修性院があります。

この辺りは自転車のスピードだとあっという間で、すぐに巡ることができます。

その後は4つ目のお寺長安寺へ向かいます。

長安寺の辺りはお寺が集中していて、どこが長安寺なのかわかりにくかったです。

さらに長安寺は敷地が常に狭く、駐輪する場所もなかったため、

折りたたんで軒先に置かせていただくことにしました。

長安寺は地域に根ざしている昔ながらの「地元のお寺」という感じでした。

この長安寺、お寺に併設してお墓があります。

そのお墓の中に、明治期の絵画「悲母観音」で有名な「狩野芳崖」のお墓を発見!

(故人の墓&他の方のお墓も写り込んでしまいそうだったため撮影はせず)

墓自体は小さなものなので、気づかなかったら通り過ぎてしまうくらい。

自転車で史跡を巡っていると、このような「思いがけない発見」がよくあるので、楽しいですね!

次は5つ目、天王寺へ向かいます。

天王寺はうって変わって大きなお寺。

向かうまでの参道がお店が立ち並んでおり、境内に大仏(銅製釈迦如来像)があったり、華やかな印象のお寺です。

お寺の裏手には谷中霊園が広がっており、地元の人々が散歩を楽しんでいました。

この「地元の空気感」を楽しむことができるのも自転車旅ならでは。

さらに天王寺の毘沙門天は平安時代前期に作られた非常に歴史のある仏像。

普段は秘仏で見ることができないのですが、1月1〜10日までの七福神巡りの期間だけ見ることができるのです。

人が並んでいる&かなり奥の方に安置されているため撮影することはできませんでしたが、

平安時代以来の毘沙門天の凛々しい出立ちをのぞくことができました。

ここまできてお昼12時前。

少しお腹が空いたので、日暮里駅前で軽くお茶をすることにしました。

日暮里駅線路を越えて、すぐ近くの「羽二重団子」さん。

江戸時代に、羽二重のように非常に柔らかい団子、ということでこの名前になったとか。

私は「羽二重団子2本セット」をいただき、「あんこ」がお気に入りになりました。

ものすごくきめ細かなこしあんが、柔らかい団子にとっても合います!

谷中七福神巡りの際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

さて。6つ目のお寺は、上野公園近く、東京国立博物館右奥の護国院です。

ここも大きめのお寺で、素敵な楽堂もあります。

この護国院の大黒天様の画像は、三代将軍徳川家光から送られたものであると伝わっています。

こちらの大黒天様、穏やかでとっても良い表情ですよね。

大黒天像の後ろの画像が家光から賜ったものとされています。

ありがたいことにこのお寺は、座敷に上がってこれらも仏像をかなり近づいて見ることができます。

表情の詳細まで見て、拝むことができるのはありがたいですね!

私は、この護国院の静かな雰囲気、とても気に入りました。

最後は7つめのお寺は上野公園内へ。

公園内の弁天池に浮かぶ不忍池弁天堂です。

こちらの道の奥に見えるのが弁財天です。

お正月だったからなのか、出店が出ていて、外国人を含めた観光客もたくさんいました。

9時30分頃から走り始めて、ゆっくり自転車で見仏、13時30分には7箇所巡り終えました。

このあとは上野公園を散策するもよし、国立博物館を見物するもよし。

ちょうどよい時間ですね。

「徒歩より速く、自動車ほどは速すぎない」自転車による七福神巡り、皆さんも試してみてはいかがですか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?