ケチャップの語源から閩南語の茶にたどり着くまで

何気なく日常使用している単語に対し、ふと「この語源はなんだ?」みたいな感じになることがある。ゲシュタルト崩壊のポジティブ簡易版みたいなもので、ルーツを調べるのが楽しい。計算ドリルの「ドリル」ってなんやねんみたいな。

そのある意味呪いみたいなものが、今回「ケチャップ」であった。

そもそもケチャップって、何語由来なのかな?と思い、まあヨーロッパ系だろうと踏んで調べてみたのだが、なんと有力なのは中国語なのである。

Doleのサイトによると、中国には古くから「ケ・ツィアプ」という魚醤があり、それがルーツなのだとか。「スクールランブル」の播磨拳児とハリー・マッケンジーみたい。

ウィキも詳しく、結構調査されている言葉なのだと感じる。

漢字で書くとどうなるのかを調べてみると「鮭汁」説とか、「茄醤」説もある。じゃあ中国語でのそれぞれの漢字の意味を見てみると

「鮭」→ふぐ、もしくは魚全般を指す

「汁」→液体とか水分とか

「茄」→ナスとか

「醤」→味の濃い調味料やペースト調味料とか

こうしてみると「鮭汁」が圧倒的に由来に属しているので、こっちであろう。魚の汁、つまりは魚醤なのである。

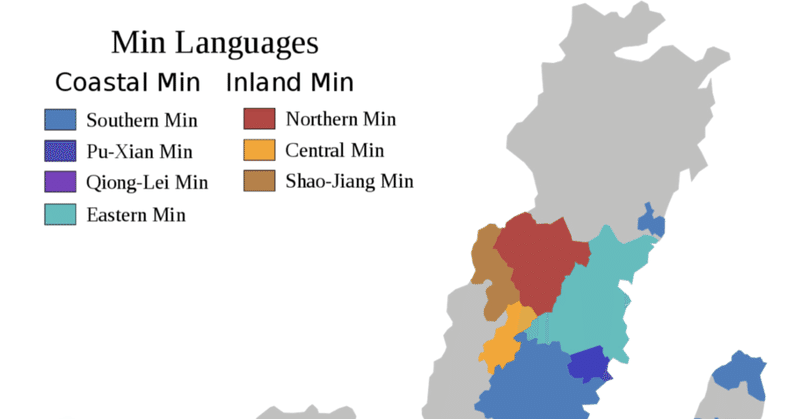

でも本当に「鮭汁」で「ケ・ツィアプ」みたいな発音になるのか?と調べてみて、「鮭」の発音、閩南語で「kôe」でなんとなく近しいし、閩南語ってなんなのさ、と調べるとめちゃくちゃ面白かった。

福建省で使われている方言で、中古中国語の名残があり、日本の漢音が、唐の時代に来たものが多いため、発音が似ているものもあるらしい。ウィキの例では

「世界」(sè-kài)

「国家」(kok-ka)

「了解」(liáu-kái)

「健康」(kiān-khong)

「感謝」(kám-siā)

などなど。すげえ。

ほんでもって目玉が飛び出たのが

英語の「tea」も、閩南語のテー(茶/tê)に由来するという……。

なんかもう円環が閉じてしまったような気持ちになりますね。

ケチャップの由来から、遠くまで派生してしまった話でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?