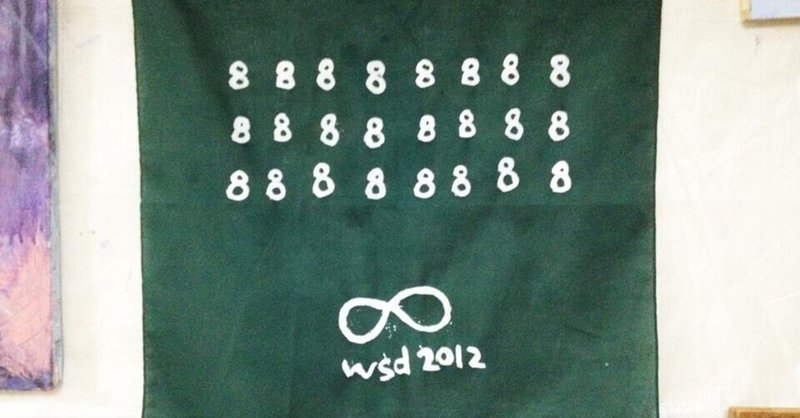

ワークショップデザイナー8期は無限大

私がワークショップデザイナー育成プログラムに参加させていただいていたのは2012年(大阪大学8期生)。このワークショップデザイナーの存在を知ったのは3期募集の頃からでしたが、なかなか日程が合わず、やっと参加できた2012年。でも8期で本当に良かったな、8期生との仲間の出会い・つながりは無限大で今でもご一緒している方もいて、ワークショップは人と人の繋がり、可能性を生み出すものだけど、私自身、ここでの出会いからたくさんの可能性が広がっていった。

ワークショップデザイナー育成プログラムは、当時は青山学院大学と大阪が大学で開催されていた。大阪大学ではなんと!平田オリザさんから直接学べる機会があるということで、受講生には、企業系、教育系の方だけでなく、アート系、音楽家や俳優さんもいて、今までなかなか出会うことのない方々とお会いでき、その方々と一緒に学べたことも私の視野を大きく広げてくれた。

頭で考えるのではなく、身体で動いて、感じて、即興から生まれる奇跡や楽器を使ったワークショップ、学童~小学校低学年の子たち向けのワークショップの企画・実施など、たくさんの経験をさせていただいた。

中でも一番印象に残っているものは、10人で行った演劇。問題を顕在化し、どう解決するかを考えるもの。

いただいた台本通りにやるとうまくいかない。何が問題かをみなで共有し、調整するポイントを見つけて、対策していくもの。

日本人は問題を顕在化させるのを嫌がる。一人の力で解決しようとする。でも一人の力だとその時はうまくいっても、次はうまくいかない。

オリザさんが「日本の会議の話し合いの問題を実感できるプログラム。」とおっしゃっていて、腹をわって話す大切さに気付くこと、一人で抱えないこと・・・を実感させてくれた。この頃、ワークライフバランスやダイバーシティのコンサルタントとして企業の中で、腹をわって話す大切さを感じていた私は、こういった気づきを企業の中で実感できるプログラム、どのようにしたら作れるだろうかと試行錯誤したことを覚えている。

ワークショップデザイナー仲間でチームに分かれて、お互いに企画したワークショップを別のチームに行い、フィードバックをもらった時間も気づき多い時間だったし、

SCSKグループが運営している「CAMP https://camp-k.com/camp」でも創作ワークショップでは、相互理解はもちろん、他者との共創から生まれる想像以上のものがうまれる楽しさを実感でき、ワークショップのプログラム開発にどんどんはまっていたのが懐かしい。

そして、ワークショップデザイナーを学び始めたころから、関西学院大学の学生団体からワークライフバランスをテーマにした、自分たちのキャリアを考えていくキャリアプログラムのご相談を受け、その後、大阪府立大学のPBLでもワークライフバランスのテーマのときには担当させていただくようになり、

そのご縁が繋がり、2013年、兵庫県消費者教育事業で、大学生×行政×企業の3者で考える大規模ワークショップの企画から当日のファシリテーションまでを担当させていただくようになった。

2013年から始まったこのワークショップはその後も毎年学生団体とともに企画しながら担当させていただき、今年度は「ひょうごSDGs・エシカル事業」として実施しているが、様々なステークホルダーが集まり、ともに学び、ともに考え、ともに行動していくことを目指している。

ワークショップデザイナー育成プログラム卒業後も、ワークショップデザイナーカフェなどで新たな繋がりも生まれていて、ワークショップデザイナー仲間は本当に素敵な人が集まっている。

今回、この記事を書くにあたって、ワークショップデザイナーの卒業論文に書いたものを見返した。

タイトルは「ワークショップとは、人とひととのつながりと可能性を生み出す場」

下記はその中の一部抜粋。

・・・・・・・・・

ワークショップにはとても大きな可能性があります。ワークショップとは、参加者自らが「参加し」「体験し」グループの相互作用の中で何かを学び合ったり、創出したりする双方向な学びと創造の場と言われていますが、地域の中や教育の中でワークショップを取りいれることで、色んな人・こと・ものが繋がっていきます。ワークショップは私たちに必要な「つながり」と「発見」と「可能性」を生み出します。

・・・・・・・・・・

ワークショップの特徴として「参加」「体験」「グループ」がありますが、自ら参加し関わっていく主体性、体験を通して頭で考えるだけでなく感じることや気づきことから得る次への成長、グループでの取り組みを通して得られる相互作用や多様性での新しい発見はこれからの私たちの地域・社会に非常に必要とされているものではないでしょうか?ある新聞記事で「これからの人に必要なものは、社会がどう変化しても困難にぶちあたっても、自分で考え、自分から学び、主体的に判断し、行動し、仲間とよりよい解決ができる資質や能力を身につけること」とありましたが、このような地域や人を生み出すのにワークショップという手法や場が有効であると私は考えています。

・・・・・・・・・・

私はワークショップデザイナー(コミュニケーションの場づくりの専門家)として、地域の人と人、学校と地域と企業、あらゆるものを繋げて、ゆるやかな繋がりの先にある豊かな学びや安心で居心地の良い場、関係性の中で生まれる新しい可能性を創りだしていきたいと思っています。

・・・・・・・・・・

上記は卒業論文の一部ですが、改めて読み返し、ますます人と人のつながり、可能性を広げていきたい、と思った。

WSDアドベントカレンダーを企画してくださった方がいて、今回この記事を書くきっかけになったが、このような機会に心から感謝したい。

そして、これからも多様な力を可能性にしていくお手伝いを様々な場所で行っていこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?