大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第24回

6月中旬になりました。真夏日が増えそろそろ梅雨入りしますが健やかにお過ごしでしょうか。

急に暑くなり気圧変化もあるなど、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第24回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>まひろの「忘れえぬ人」も含めて、それを彼女の魅力としてしまう藤原宣孝。

>抱きしめても別のことを考えていると見抜かれてしまった周明。

「年が明けたら宋人を見に越前に行くと文を寄越したがとうとう来なかった」と為時公・まひろさん親子に言われながらも春、『物詣』と偽り為時公不在の越前国府にやって来た宣孝公。

宣孝公は「3人の妻と4人の子がいて、子らはもう一人前である」と明かし「官位も程ほどに上がって人生も落ち着いたと思っていた。されど、お前と会うと違う世界が垣間見える。新たな望みや未来が見える。まだまだ生きていたい」と言います。

都の土産を贈り、まひろさんから饗応を受けるなど二日間を過ごし、別れの時が来ました。

宣孝公はまひろさんが「宋に行きたい」と言っていたのを覚えており、宋語を習い興味を持つ彼女の思いを分かったうえで「都に戻ってこい。わしの妻になれ」と求婚の言葉を告げます。

一方、対馬生まれで口減らしから捨てられ宋の薬師に拾われた後、朱仁聡さんの商船で日本に渡った日本人と判明した周明さん。

まひろさんは周明さんから宋語を学んでいました。

日本人である事が分かり、宋人たちの信用も危うい周明さんは松原客館で「国守の娘は左大臣と繋がりがあります。もしかしたら左大臣の女かもしれません。うまく取り込んで文を書かせます」と言い、朱さんに見返りに「宰相さまの侍医としてご推挙ください」と持ちかけました。

朱さんは『宋と日本の商取引の成功』のために道長卿と繋がるまひろさんを利用するつもりでした。

>越前へ突然やってきて、

宣孝は前年(長徳2年(996年))に年が明けたら『宋人を見に越前に行く』と文を寄越していましたが、なかなか来ないため為時公も「最初から来るまいと思っていた」と当てにしていませんでした。

宣孝公は『越前の事が内裏で取り沙汰されていた』ため『物詣』と偽りやって来たのです。

>そしてその去り際に、突如、まひろへ結婚を申し込む藤原宣孝。

長徳3年(997年)春。

越前で二日間を過ごした宣孝公が都に向け発つ日。

宣孝公は「あの宋人(周明)と宋に行ったりするな、都に戻って来てわしの妻になれ」と求婚し、まひろさんを驚かせます。

目を丸くするまひろさんに「戯れではない、あの宋人と海を渡ってみたとて忘れ得ぬ人からは逃げられまい」と宣孝公が言います。

「何の事でございますか?」と問うまひろさんに宣孝公は、「とぼけても顔に出ておる、忘れ得ぬ人と言われて途端に心が揺らいだ、そうであろう」と返します。

さらに宣孝公は、「都人は心の内を顔に出さぬが、お前はいつも出ておる」とまで言いまひろさんの心の内を見抜いていました。

・顔は心が映る鏡?

>顔に出てしまうということは愚かということか?

「それは私が愚かだという事でございますね」とまひろさんが言い、「愚かなところが笑えてよい、わしの心も和む」と答える宣孝公。

まひろさんは「私は誰かを安心させたり、和ませたりする者ではありませぬ」反論しました。

しかし宣孝は「自分が思っている自分だけが自分ではないぞ」と言います。

宣孝は駄目を押す様に「ありのままのお前を丸ごと引き受ける。それができるのはわしだけだ。さすればお前も楽になろう」と言います。

まひろさんは「忘れ得ぬ人がいてもよろしいのですか?」と尋ねますが、宣孝公は「よい。それもお前の一部だ。丸ごと引き受けるとはそういう事だ。都で待っておる」と言います。

宣孝公はまひろさんの弁当を楽しみにしながら越前を発ちました。

ところで、今回何見氏は宣孝公の求婚についてあらすじしか書いていないのですが。

『光る君へ』第2回レビューで『初回からヒロインをトロフィーにして、男同士が取り合うような残念ドラマは、その時点で振り落とされます。』と言っていましたが、『公卿の頂点である左大臣・宋で暮らしている日本ルーツの人物・父の親友で親戚の歳上の殿方』がヒロインに恋心を抱く構図、『3人の妻と4人の子がいて何十歳も年上の殿方が20代の女性に一方的に求婚する』という状況に何も言わないのでしょうか。

『光る君へ』第2回~

・周明はまひろに心を打ち明ける?

>まひろが呆然として考え込んでいると、周明がやってきます。

まひろさんは濡れ縁に座り、宣孝公が言った「自分が思っている自分だけが自分ではない」という言葉を繰り返します。

そこに侍女が来て周明さんの来訪を伝えました。

「戻って来たのね」と言うまひろさん。

周明さんは「俺は今、宋人でもなく日本人でもない」と言い、まひろさんは「居場所が無いの?」と尋ねます。

「宋人は他国の者を信用しない」と周明さんは言います。

しかしまひろさんは、「周明は日本人である事を隠していたわけではなく、宋人として生きようとしていただけ」と言います。

周明さんは「分かってくれるのはまひろだけだ。朝廷が交易を許せば、皆の心も穏やかになる」と言います。

まひろさんは「朝廷は容易く考えを変えないと思う」と言います。

そして「でもなぜ宋との正式な交易を嫌がるのか、私はもっと宋のことを知りたいのに」と朝廷の政を疑問視します。

「宋の国が見たいか?」と周明さんが尋ね、「見たい」と言うまひろさん。

周明さんは「望みを果たして帰る時が来たら、一緒に宋へ行こう」と言います。

「そのためにはもっと宋の言葉を学ばねば」と、諭す様に宋語の勉強をまひろさんに勧めます。

まひろさんは曖昧に微笑むことしかできません。

そして「道長様に自分はどう見えていたのか?」と自問します。

>朝廷は許さない、どうして交易を許さないのか、と悩ましい表情のまひろ。

>彼女は猜疑心旺盛で、よりにもよってそれを朝廷に向けています。

>本作でこの手の猜疑心は当たっているもの。

>まひろは女諸葛です。

『この手の猜疑心』とは具体的にどの様なものでしょうか。

まず、まひろさんは宋の科挙による『文治政治』では身分に関係なく実力のある者が登用され政に参加できると思っています。

加えて、口減らしされた周明さんを拾ってくれた薬師や朱仁聡さんについて、「宋は日本よりも懐が深いのではないのか」と思っています。

また松原客館に集まる宋人がもたらす陶磁器や香木、薬や織物や酒に食べ物。貂の毛皮などの貿易品にも興味を持ちました。

『どうして交易を許さないのか』ではなく、「朝廷が交易を許せば、皆の心も穏やかになる」と言う周明さんに対して、まひろさんは『なぜ宋との正式な交易を嫌がるのか』と言っています。

まひろさんの言う『宋との正式な交易』とは『朝貢貿易』の事でしょう。

23回コラムでも書きましたが。

『朝貢』は中国王朝を中心とした貿易の形態です。

皇帝に対して周辺国の君主が貢物を捧げ(進貢)、これに対して皇帝側が確かに君主であると認めて恩賜を与える(入貢)という形式を持って成立します。

中国を中心とした朝貢関係は『中国王朝が周辺の冊封(大国の天子が、周辺国の君主と名義上の君臣関係を結ぶ事)を受けた国に対して恩恵を施す』という理念によって成り立っている国家間の関係でした。

唐の時代では、唐を中心とした国際秩序が出来上がり、貿易も朝貢の形態を取っていました。

奈良時代には遣唐使が盛んに行き来し、制度や技術、文化を取り入れるために重要なものでした。

当時は航海技術に乏しく、無事に往復する事が難しいという事情もあり、また唐自体の衰退による政情不安などから寛平6年(894年)に日本の遣唐使も停止されました。

907年に唐が滅亡したのち、五代十国の時代を経て960年に趙匡胤が宋を建国し、2代太宗が979年に統一を果たし、科挙によって採用された文官を重用した『文治主義』に転換していきました。

宋王朝は北方の遼(契丹)や西方の西夏の圧迫を受けていました。

遼(契丹)との戦争状態が続いた事で、宋は軍事費が増大し財財政難から外貿易を奨励していました。

宋の時代は朝貢に代わり民間レベルでの交易が活発となりました。

また、宋銭が大量に鋳造されて貨幣経済となり、国際通貨として流通し、宋の商人が日本・高麗などの東アジアや東南アジアに進出し商人による盛んな海外との交易が行われます。

藤原道長卿は『朝廷は越前に新たな商いの場を作る気はない(港は博多津のみ)』と言っていました。

この頃の貿易は『私貿易』で、国交を結んで国家間で行ったものではありませんでした。

宋は日本の朝廷で決められた港(博多津)に寄港し、公式に貿易をする資格を持った商人による商いをし、唐物を流通させたいと考えなのでしょう。

宋と日本の国家間の商いを図りたい宋人達は越前国府の役人に対する態度とは打って変わり、都から来た国守である為時公を殊更丁重に扱っていた様でした。

そして左大臣・道長卿と誼を通じる間柄らしいまひろさんを利用し文を書かせ便宜を図ってもらおうとしているのでしょう。

『世界史の窓』

鴻臚館は飛鳥・奈良・平安時代における中国大陸や朝鮮半島からの使節団との外交・迎賓の施設です。

また遣唐使を派遣した頃は宿泊所としても使用されていました。

鴻臚館は博多だけでなく、平安京・大阪(難波)にも設けられました。

京には七条坊門の南、七条通の北側に、朱雀大路をはさんで東西ふたつの鴻臚館がありました。

『源氏物語「桐壺」』には父・桐壺帝に連れられた都の鴻臚館で高麗人の相人(占い師)に占いをしてもらう場面があります。

鴻臚館での通商は官営でした。

商船の到着が大宰府に通達され大宰府から朝廷へ使いが行き、朝廷から唐物使が派遣され、経巻や仏像仏具、薬品や香料など宮中や貴族から依頼された商品を優先的に買い上げ、残った商品を地方豪族や有力寺社が購入しました。

10世紀後半に成立した『うつほ物語』では、宮中の蔵人所(校書殿の西廂にあり、図書・器物・銭貨・衣服などを納める倉がある)の唐物の描写があります。

蔵人所にも、すべて唐土の人の来ることに、唐物の交易したまひて、上り来るごとには、綾、錦、になくめづらしき物は、この唐櫃に選り入れ、香もすぐれたるは、これに選り入れつつ、

かの蔵人所の十掛には、綾、錦、花文綾、いろいろの香は色を尽くして、麝香、沈、丁子、麝香も沈も、唐人の度ごとに選り置かせたまへる、

しかし、延喜3年(903年)の太政官符には朝廷による買上前の貿易が厳禁されており、貿易が官営から私営に移行している事が窺え、唐物使に代わって大宰府の役人が交易の実務に当たっていたそうです。

>それでも、ついつい考えてしまうのは、忘れえぬ人である道長に「自分がどう見えていたかどうか?」ということでした。

周明さんから「一緒に宋へ行こう」と誘われ、まひろさんが自問する場面ですが、「自分がどう見えていたかどうか?」ではなく「道長様に自分はどう見えていたのか?」だと思います。

・伊周・隆家兄弟復活の道?

>道長は月を見ていました。

>そこへ源倫子がやってきて「女院様(詮子)が呼んでいる」と告げています。

道長卿は土御門殿で月を見ていましたが、月は雲に隠れてしまいました。

倫子さまが、「女院様が殿をお呼びでございます」と道長卿に伝えます。

詮子さまは病の床に臥していました。

道長卿に、「道長、道長。今伊周がそこに立って…恐ろしい形相で私を睨んでいたの」と不安げに訴えました。

「晴明に邪気払いをさせますゆえ」と道長卿が詮子さまに伝えますが、詮子さまは「伊周に殺される」と恐れ慄いていました。

安倍晴明公が呼ばれ、祭壇の前で『青龍、白虎、朱雀、玄武、勾陳、南斗・北斗・三台・玉女…』と祭文を読み上げましたが、詮子さまは苦しそうにしています。

この事をお聞きになった一条帝は、「女院さまの病をお治しすべく、『大赦の詔』を下す」と仰います。

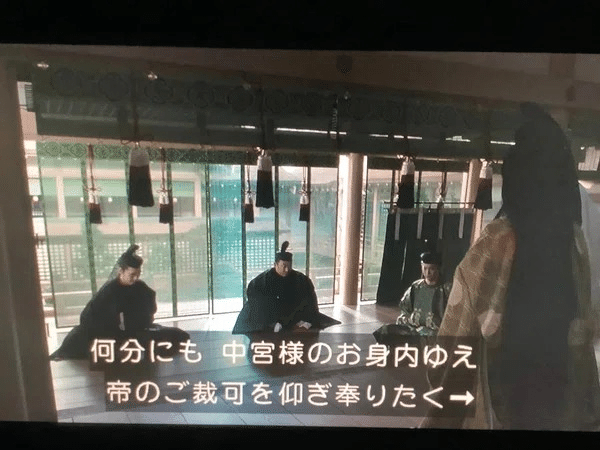

また「常の恩赦では赦免しない者も、ことごとく赦免する」との事で、帝は伊周卿と隆家卿を都に召喚すべきかで、殿上人たちの考えをお聞きになろうとしました。

道長卿は、「直ちに陣定を開いて大赦の後に2人を召還するべきか論議します」と答えます。

源俊賢卿は「罪を許すことは明らかであるものの、召還については勅定によるべきである」と言い、藤原斉信卿は「両名の罪は許すべきだが、召還については明法家に勘申させるべきである」と言います。

藤原公任卿は「罪は許すべきだが尚本処にとどめるべきである」と述べ、藤原実資卿は、「罪を許すことは明らかであるが、召還については先例を調べるべき」と言います。

藤原道綱卿は「あ…同じです…」と実資卿に同意しました。

藤原公季卿はほぼ実資卿と同意見。

藤原顕光卿は、「罪は許すべきだが召還については勘申させるべき」と斉信卿と似た意見でした。

道長卿はこれらの意見を帝に伝えました。

帝が「そなたの意見はないのか」とお尋ねになり、道長卿は「お上のお心と同じにございます」と申し上げました。

帝は、「大宰権帥(伊周卿)と出雲権守(隆家卿)の罪を許し、速やかに召還せよ」とお命じになりました。

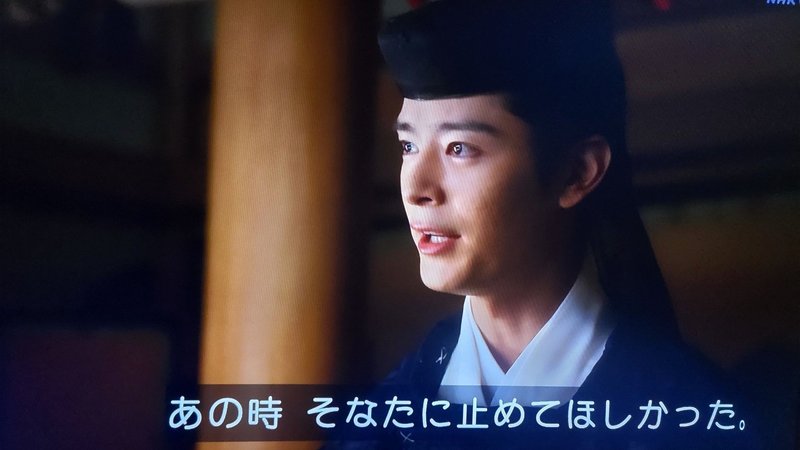

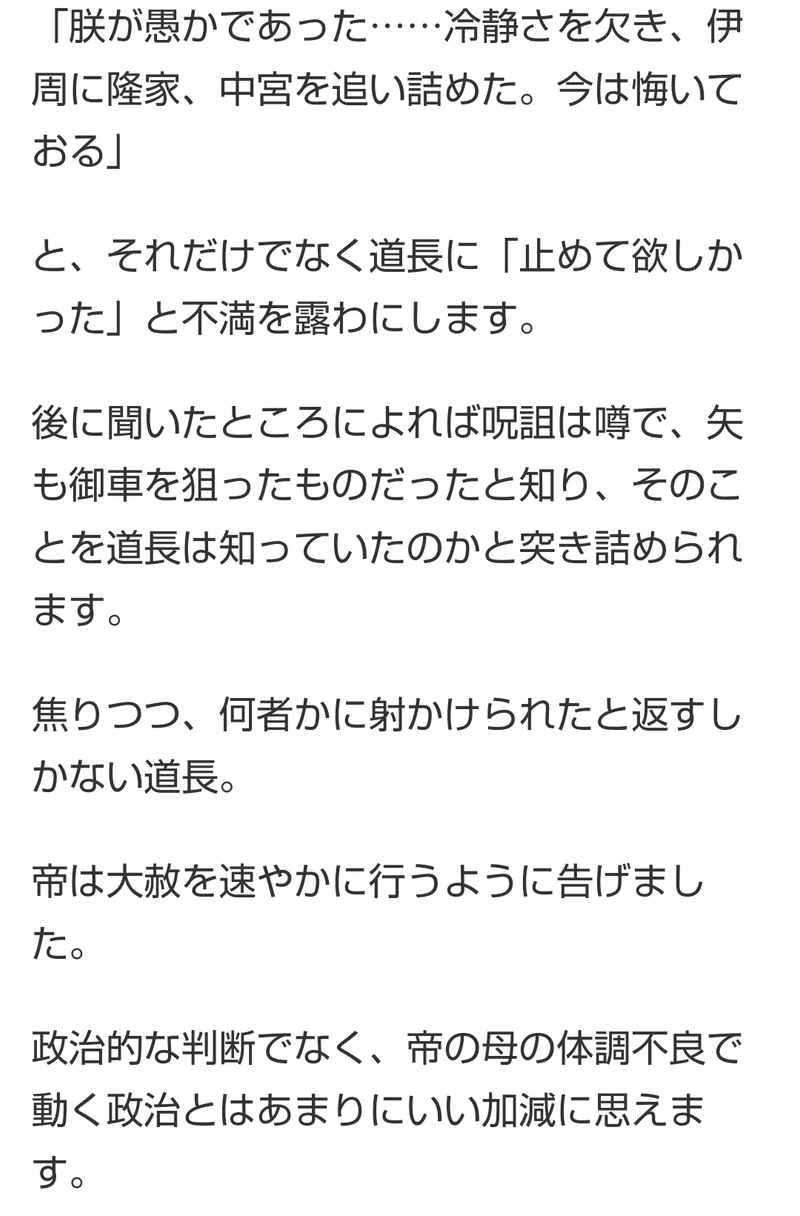

帝は「朕が愚かであった、冷静さを欠き伊周・隆家、そして中宮を追い詰めてしまった事、今は悔いておる」と仰います。

さらに帝は「あの時そなたに止めて欲しかった。後に聞けば、伊周がその方と母上を呪詛したというのは噂に過ぎず、矢も院に射かけたものではなく車に当たっただけであった」と仰り、その方は知っておったのか?」と道長卿を問い詰められています。

道長卿は「そもそもは院が何者かに射かけられたの事でございました」と述べます。

帝はそれ以上何も仰らず、「大赦の事を速やかに行え」とお命じになりました。

>公卿の意見は分かれました。

>罪を赦すところまではよいにせよ、召喚すべきなのかどうか。

>論拠もバラバラで、戻すかどうかも一致しない。

『論拠もバラバラで、戻すかどうかも一致しない』という公卿たちの意見を具体的に書いてください。

伊周卿・隆家卿の処遇について話し合う陣定の場面があるのにどの様に意見が分かれたのか分かりません。

・源俊賢卿→罪を許すことは明らかであるものの、召還については勅定によるべきである

・藤原斉信卿→両名の罪は許すべきだが、召還については明法家に勘申させるべきである

・藤原公任卿→罪は許すべきだが尚本処にとどめるべきである

・藤原実資卿→罪を許すことは明らかであるが、召還については先例を調べるべき

・藤原道綱卿→実資卿に同意(「あ、同じです…」)

・藤原公季卿→ほぼ実資卿と同意見

・藤原顕光卿→「罪は許すべきだが召還については勘申させるべき」

>実資は前例に照らし合わせるパターンばかりとはいえ、論拠があるから立派ですね。

実資卿の場合は『召還については先例を調べるべき』とありますが、彼は前検非違使別当でした。検非違使庁にも律令に基づいた詮議や判決の記録があるので即答せず『先例を調べて判断すべき』と言ったのではないでしょうか。

検非違使庁に勤務する主典 (明法家がこれに任命されると、それを道志と称する)が着釱 (ちゃくだ)勘文を提出し、有罪とされると直ちに刑が執行されました。(出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

また、斉信卿は『召還については明法家に勘申させるべきである』と意見しています。

10世紀には次第に刑部省の地位が低下し、強窃二盗(強盗・窃盗)と私鋳銭に関する裁判権は検非違使に、その他の犯罪に関する裁判権や官人の犯罪に関する裁判の権能が太政官の陣定に移されました。

太政官に於いては五位以上の官人から犯罪者が出た場合『罪名定』と呼ばれる陣定が行われました。

その際、天皇もしくは摂関以下の公卿から当該事件に適用すべき罪名(犯罪の名称とそれに対応する刑罰)に関する諮問が明法博士ら明法家に対して行われ、これに対して明法家は『明法勘文』の提示を行いました。

長徳の政変を検非違使が出動する大事にし、厳罰に処したのは他でもなく一条帝であり、道長卿は陣定での公卿達の意見や明法家の勘文を伝えたうえで帝の裁量を仰いだのでしょう。

>政治的な判断でなく、帝の母の体調不良で動く政治とはあまりにいい加減に思えます。

『恩赦』とは慶事凶事にあたって天皇が恩恵をもって罪を赦し、刑を免ずる事です。

また、国家に吉凶のあったとき、天皇が八虐以下の故殺・謀殺・私鋳銭・強窃二盗の罪を赦す事を『大赦』といいました。

詮子さまは帝の母君である『国母』であり、朝廷から上皇に準じる『院』または『門院』の称号を与えられた女性です。

『国母』『女院』の病を国家の凶事と捉え『大赦』について話し合ったのです。

『小右記』長徳三年(九九七年)四月五日条には『左大臣(藤原道長)は召しによって御所に参上した。しばらくして陣座(じんのざ)に復した。諸卿に伝えて云(い)ったことには、「大宰前帥(藤原伊周)と出雲権守藤原朝臣(隆家)に去月25日の恩詔を適用すべきか否か・・・それらについて定め申せ」ということだ。』とあります。

・流されやすい、されど泳ぎのうまい道長?

>道長は明子の膝で「斉信にしてやられた……」とため息をついています。

道長卿は明子さまの許を訪ねました。

道長卿は「隆家が院の車に矢を放った夜、俺は斉信にしてやられたのかも知れぬ」と明子さまに話しました。

一条第で花山院が射られた際、斉信卿は『院が何者かに射かけられた』と言っていました。

道長卿は明子さまの膝枕で横になり、「院のお体を狙うのと御車を狙うのとでは、罪の重さが全く違う」と明子に言い含め「それなのにあいつは…」と呟きました。

「たしかに伊周の席が空いた事で斉信は公卿となった。人はそこまでして上を目指すものなのか」とやりきれない表情になります。

明子さまは「人を見抜く力をお付けになって素晴らしい」と夫を褒めます。

道長卿は「幼ない頃からの馴染なのに俺はアイツの事を分かっていなかった。斉信が上手であった〜」と扇で額を叩き、自嘲気味に笑いました。

そんな道長卿に明子さまは「上に立つ者の周りは敵ばかり。父の高明は良い人すぎてやられました」と言います。

道長卿は「斉信に限らず、誰をも味方にできるような器がなければやってゆけぬな」と言いました。

明子さまは「殿らしいお考えです」と言い、指ので道長卿の頬に触りました。

>思えば道長は棚ぼた式の権力でした。

>これも人それぞれで、公任あたりは葛藤があってそうそうできない芸当に思えます。

道隆卿と道兼卿、関白であった二人の兄が早世し、その後『内覧』の責務をめぐり伊周卿と争いますが父・兼家卿以来の「関白は兄弟順番に継いでいくべし」という前例と女院・詮子さまの一条帝への懇願もあり道長卿は内覧、次いで左大臣に就任しました。

歴史の流れと史料に基づいた描写であり、棚ぼただろうが権力の座に就いた事は変え様のない事実です。

藤原公任卿は天皇と外戚関係を得る事ができず、父・藤原頼忠卿の遺命もあり道兼卿に付きましたが中関白家全盛の中、出世に恵まれず今は文芸に勤しみ公卿として道長卿に従っています。

また生来の優しさ故に検非違使別当でありながら

大宰府に配流になってからも母貴子さまの臨終に際して一目姿を見たがる伊周卿の捕縛を待っている場面もありました。

『栄花物語』では花山院のお召し物の袖を矢が貫通してしまったという逸話があります。

作中ではよく見ると隆家卿が放った矢は御車に当たっています。

しかし、『院が何者かに射かけられた』という斉信卿の報告は事実であり、「院のお体を狙うのと御車を狙うのとでは、罪の重さが全く違う」事を利用し伊周卿の失脚を図った斉信卿が針小棒大に報告をし、結果政変に繋がったという筋書きでした。

弓矢といふものしてとかくし給ひければ、御衣の袖より矢は通りにけり

意訳:

弓矢などという物騒なもので何やらなさったものだから、院のお召し物の袖を矢が貫通してしまったのだ

斉信卿を演じる金田さんは長徳の変の斉信卿について、『「あの当時は「これはとんでもないネタをつかんだぞ」「じゃあどこにネタを持っていく? 道長だぞ? ということは…そうなるよな」というのは多分、普段から思っていないとあの場でパッとできないので、常にそういうことを考えて、自分が参議にどうやったら入れるかっていう日常の習慣的な感じで考えていたんじゃないかなって。そうじゃないとありえないスピード感っていうのがまさに伊周も隆家も「早すぎる情報が回るのが」っていうので、おそらく次の日か次の次の日くらいには謹慎を申し付けに行きますから蔵人頭として「謹慎を申しつける」って言って、そのあと(板谷由夏演じる高階)貴子さんとかに「どうしたらいいですか?」って。「私のもっと上のお話なので…」っていう。そこでもまたタヌキをやっていますから。なので本当におそろしい男だなと自分で演じていても思います。』『時勢を読むのがすごくうまいので、好いたおなごのところにそういうふうに報告するのは当然というか…』と語っています。

>道長は「斉信が上手であったー」とマヌケな声で嘆く。

道長卿は「幼ない頃からの馴染なのに俺はアイツの事を分かっていなかった。」と斉信卿の出世欲と強かさを評価しています。

敵対すれば普段から目聡く周りを観察する斉信卿に些細な事も針小棒大に噂を広められ失脚の元になる事もあるわけで、味方に付けるには自分はどうすればいいかを明子さまに語っていたのだと思います。

私的にも交流がある幼馴染でありながらそういう一面に気付けなかった事を自嘲しつつ、わざわざ明子さまの前で戯けて見せているのですが『マヌケな声』とは。

・隆家のスピード復帰?

>そして藤原隆家が帰ってきました。

内裏では藤原顕光卿が、「隆家が帰って来たそうだ」と実資卿と道綱卿に話しています。

「出雲から空でも飛んで来たのか?」と道綱卿はは訝しげです。

「普通なら20日はかかろう」と言う顕光卿に実資卿は「不可解、全く以て不可解なり」と言い、顕光卿と道綱卿もこれに同意し「不可解なり」と言います。

参内した隆家卿は道長卿に「出雲の土産に干しシジミをどっさり持って参りました」と干しシジミを献上します。

「酒の後によいのです」と言う隆家卿。

隆家卿は道長卿に「酒を飲まれますよね?」と尋ね、頷く道長卿に「騙されたと思って、これを煎じるかそのまま食べてください。是非とも」とシジミを勧めました。

道長卿は「伊周ももう大宰府を発ったであろうか」と尋ねましたが、隆家卿は「兄の事は知りません」とあっさりと言います。

そして隆家卿は「私は兄とは違います。兄は恨みを溜める。私は過ぎたことは忘れる。左大臣様のお役に立てるのは私にございます」と持ち掛けました。

自分を売り込む隆家卿に道長卿は、「院の御車を射たのはお前か?伊周か?」と尋ねました。

隆家卿は「矢を放ったのは私でございます。兄はびくびくしていました。しかしとんでもない大事になり、あの時は驚きました」と隆家卿は屈託の無い笑顔で話します。

さらに道長卿は「院でなく御車を狙ったのだと、なぜあの時申し開きしなかったのか?」と問います。

隆家卿は「何を言っても信じていただけそうになかった」とあっけらかんと受け答えをし、シジミを試してみる様道長卿に再度勧めました。

>20日はかかるのに、空でも飛んできたようなスピード感だったそうで。 >馬を潰しながらの昼夜兼行で、体力を使い切って戻ってきたのでしょう。 >こやつは本当に武士向きです。

『小右記』長徳三年(九九七年)四月二十二日条には『「昨夜、出雲権守(藤原)隆家が入京した」と云(い)うことだ。使の内舎人(うどねり)が副(そ)っていた。』と記述があります。

3月25日、一条帝は母・東三条院詮子さまの病平癒のため『天下大赦の詔』を発しました。

『大赦』の件で伊周卿・隆家卿を恩赦の対象とし、罪を赦し召還するか否かが陣定で話し合われたのが4月5日。

『小右記』長徳三年(九九七年)四月五日条には『大宰前帥(藤原伊周)と出雲権守藤原朝臣(隆家)』とあり、2人を赦す事に異は無く先例により召還される事になったのでしょう(伊周卿の官職が大宰帥ではなく前任を示す大宰前帥になっている)

そして隆家卿が京に戻って来たのが4月22日です。

藤原顕光卿曰く、「普通なら20日はかかろう」とあり、大赦が発せられ陣定で放免が決定し、知らせが隆家卿の許に届く日数も加味すると「出雲から空でも飛んで来たのか?」と訝しがらねばならない程早すぎる帰還だったのではないでしょうか。

時代考証の倉本一宏先生の著書・『藤原伊周・隆家:禍福は糾へる纏のごとし (ミネルヴァ日本評伝選)』によれば、『都から別使が遣わされ、それを承けて隆家が上京の準備を行ない、それから日を勘申して出立し、都に入る事を考えてると四月二十二日の入京というのはいかにも早すぎる』との事です。

隆家卿は、出雲権守(いずもごんのかみ)という役職を与えられ、出雲に配流になるはずでした。

しかし、配流に際して病という理由で但馬国(兵庫県北部の日本海側)に留まっていました。

一年ばかりで大赦が下り、但馬から帰って来たため早すぎると訝しがられたので『私は出雲にいました』と出雲の干しシジミを手土産に持ってきたんでしょうね。

・判断のゆるさが政変を招いた??

>言い方は悪いけれども、バカとマヌケのバッティングのせいであの悲劇は起きてしまいました。実際に長徳の変は花山院闘乱事件をきっかけに検非違使が出動する程の捕物の末伊周卿・隆家卿兄弟が流刑に処される政変として史料に残されているのですが。

言い方以上にさも『私の考えた最強の公卿なら長徳の変は起きなかった!』とでも言いたげですが何様のつもりでしょうか。

>隆家はある意味どうしようもないし、あの状況下では仕方ないとも思えてきます。

>そもそも矢をそんな気楽に放つことがおかしい。

藤原隆家卿は『天下のさがな者』との異名があるほどの人物です。

さがな者とは『荒くれ』『手に負えない』といった意味です。

弓の腕もあり、十月の宮中行事『弓場始(ゆみばはじめ)』では『よく射た者の第一は権中納言で、最初の矢を的に当てた(小右記)』などの称賛もあります。

作中では描かれませんでしたが、長徳元年(995年)には7月末に隆家卿の従者と道長卿の従者が七条大路で乱闘したり(『小右記』長徳元年7月27日条)、8月初旬には隆家の従者が道長の随身・秦久忠を殺害する(『小右記』長徳元年8月3日条)など中関白家と道長卿との確執もあり、緊張状態になっていました。

また、『大鏡「内大臣道隆」』にはまだ父の道隆卿が存命中、隆家卿は武装した70〜80人もの寺男たちが通せんぼしている花山院邸の前の道を、牛車で通り抜けられるかどうかという賭けをした記述があります。

隆家卿を、花山院が「お前でも通れまい」と挑発し、隆家卿も50〜60人の部下を引き連れ一触即発となりますが数時間にらみ合ったものの、隆家の牛車は花山院邸の門前を突破できませんでした。

武辺者の隆家卿を撃退し、花山院は大層喜び、見物人も大満足だったと『大鏡』には記述されています。

この様な好戦的な逸話も数々あり、『さがな者藤原隆家』のイメージができたのでしょう。

>この事件はだいたいが隆家がけしかけたことが原因な訳なのに、すっかり忘れている。

>タチが悪すぎますよ。

隆家卿が矢を射掛ける前に伊周卿が懸想していた三の君光子さまに花山院が懸想していると勘違いし、相談しているのですが。

藤原伊周卿は懸想していた藤原斉信卿の妹・三の君光子さまに逢うため一条第を訪れました。

そこには四の君儼子さまの許に通う花山院の御車が留まり、光子さまに間男がいると勘違いした伊周卿は隆家卿に相談します。

隆家卿は矢を花山院に放ちました。(『栄花物語』では袖を射抜いている)

伊周卿と隆家卿が立ち去った後、因縁のある双方の従者たちが乱闘になり、院側の童子が2人殺害され、首を持ち去られるという惨事になりました。

長徳の変自体は実際に起きた事件ですが、その原因までは一次史料に記述がなく、『栄花物語』による伊周卿と花山院の間の女性問題が発端になっています。

この惨事は『小右記』 長徳二年(996年) 正月十六日条に記述があります。

>道長はマヌケな上に無能で、周りに流されやすく、自分の信念というものがおおよそありません。

伊周卿と隆家卿が花山院を射て双方死者の出る乱闘になった一報は藤原斉信卿からの報告でもたらされています。

情報を検非違使別当・藤原実資卿に伝えたのは道長卿ですが、この事件の背景には道長卿の関与などは見られないそうです。

この一件は一条帝のお耳に入り、「右大臣、伊周と隆家の参内まかりならず」と兄弟に厳しい処分を下され、さらに中宮・定子さまにも内裏を出ることを命じられ、検非違使庁では別当藤原実資卿による捜査が始まります。

この時点で道長卿にできる事は実資卿に捜査の手配を伝え事件に対する帝の判断を仰ぐ事ぐらいだったと思います。

>道長と同じ立場に公任や実資あたりがいたら「待て、証拠があるかどうか、確認すべきだ!」となるでしょう。

>大事にしたらとんでもないことになるから、もっと慎重に勧めたはずです。

>それを道長は曖昧な状況に流されてゆき、結果的に大変なことになった。

二月五日には検非違使別当である藤原実資卿の指揮の下、伊周卿の家司の宅を検非違使が捜査しており、二月十一日には伊周卿・隆家卿の罪名を勘申させよとの命が下ります。

三月二十八日には詮子さまの部屋などから呪符が出てきます。(『小右記』)

これは作中では自作自演を疑った道長卿の嫡妻・倫子さまが秘密裏に処分しようとし、道長卿も妻に任せました。

四月一日には、伊周卿が臣下の行なってはならない大元帥法を修し道長卿を呪詛していた事が実資卿から帝に奏上されました。(『日本紀略』)

『小右記』によると、道長卿をはじめとする公卿は罪名を勘申されるまでこの件に関与しておらず、検非違使別当の実資卿に細かな指示を出していたのは道長ではなく一条帝だったそうです。

関与できない帝主導の案件に道長卿がどうやって介入するのでしょうか。

>それがこの道長には芯がない。

>今回も詮子と帝の意のままに動いています。

>そんなことだから権力を悪用されるのに、味方を増やすと呑気なことを言い、己の本質に向き合おうとしない。

詮子さまは帝の母君である『国母』であり、朝廷から上皇に準じる『院』または『門院』の称号を与えられた女性です。

『国母』『女院』の病を国家の凶事と捉え一条帝は『大赦』として罪人の罪をお赦しになり、伊周卿・隆家卿の処遇を陣定で話し合ったのであり、道長卿一人の独断で決定できるわけではありません。

斉信卿からの報告は当人の思惑もあり真偽の程が不明ですが、実資卿の報告を合わせ決定権があったのは一条帝です。

これは『小右記』にも記述があります。

>道長はトップにいるよりも、ナンバーツーとしての方が有能なのかもしれません。

道長卿の官職は『内覧(天皇に奉る文書や、天皇が裁可する文書など一切を先に見ること、またはその令外官の役職。)』の権限を持つ『左大臣』です。

重要な議題について天皇が審議を命じ、公卿たちが陣定で話し合った案件を奏文として作成し、帝に上申され決裁を受け施行されます。

摂政・関白は天皇の補佐として決裁者となるので大臣であっても陣定に出席しませんが、左大臣である道長卿は他の公卿と同じ様に陣定に出席し、議題の決定権は一条帝にあります。

道長卿は今の時点でナンバー2の立場です。

>実資、公任、行成、為時は為政者としての力がありそうなのに、くすぶっています。

>これが宋ならば、こうした人物は科挙を経て官僚になっている可能性が高い。

>そこを踏まえると、まひろが宋に憧れる気持ちがわからなくもありません。

散位前の官位が六位だったの為時公は従五位下になり、中流貴族としては破格の越前守に任官しました。

また子息の惟規さまも大学寮で学んでいます。

しかし、実資卿・公任卿・行成卿など高位貴族では『極位極官(人物が受けた叙任の中で最高の官位・官職)』や家格というものがあります。

平安時代後期以後、摂政・関白など家職が形成されるようになると貴族・官人の極位極官は家ごとで概ね定まる様になります。

公家社会では自己の家格の極官を越えて任命されると非難の対象になり、不幸な出来事があると『官打ち』と言われました。

官打ち

官職の等級が分不相応に高くなりすぎて負担が増し,かえって不幸な目にあう事

『源氏物語』21帖「少女」では源氏の君の子息・夕霧が12歳で元服します。

上級貴族の嫡男が元服すると、通常はその段階で四位または五位に叙せられるのが通例でした。

夕霧の父・源氏の君は朝廷の実質トップ内大臣です。

周囲では四位くらいには叙せられるものと、予想していましたが、源氏の君は夕霧を六位という低さにとどめ大学寮で学ぶ道を与えます。

本人の失望はもとより、夕霧をこよなく愛していた祖母の大宮(葵の上の母)は浅葱の袍を着て一目で六位と分かる事から源氏の君の措置をひどく不満に思いました。

源氏の君は家柄などに左右されず、将来自力で世の重鎮となれるような実力を獲得させるために、夕霧にはあえて厳しい道を進ませたのです。

・まひろは周明にだまされない?

>まひろは宋語で、子ども時代は嘘つきで物語ばかり語っていたと言います。

越前ではまひろさんが宋語で、周明さんと会話をしていました。

まひろさんは「子供の頃、よく嘘をついた」「ありもしない物語を作って話した事」を周明さん話します。

「とんでもない子供だな」と周明さんもまひろさんも笑います。

そしてまひろさんは「とんでもない子供でした、今もとんでもない大人か知れません」と言います。

周明さんは笑いながら、まひろさんの発音を直します。

まひろさんは『大人(ダーレン)』と言ったつもりでしたが、周明さんには『打人(ダーレン)』と言っている様に聞こえていました。

「とんでもない大人ではなく、とんでもなく殴る事になっている」と周明さんが指摘し、まひろさんは大笑いします。

周明さんは「早くまひろと宋に行きたい」と言い、まひろさんををそっと抱きしめます。

「このままではいつまでたっても宋には行けない、左大臣に手紙を書いてくれ」と頼みます。

驚くまひろさんに周明さんは「2人で宋に行くためだ」と弁解し口づけをしようとしますが、まひろさんはその口を手で押さえます。

「貴方は嘘をついている」

さらにまひろさんは「私を好いてなぞいない」といいます。

周明さんはまひろさんの手を自分の口から放し、抱きしめながら「好いている」と言います。

しかしまひろさんは周明さんの体を離しこう言います。

「抱きしめられると分かる。貴方は違う事を考えている。私を利用するために。そうでしょう?」

周明さんはおもむろに立ち上がり、近くにあった壺を床に叩きつけ割ってしまいます。

破片を拾った周明さんは、まひろさんの喉元に陶器の破片にを突きつけ、「手紙を書け」と言います。

「左大臣が決意すれば、公の交易が叶う」と言う周明さんでしたが、まひろさんは「書きません」と答えました。

「書かねば切る」と脅す周明さんにまひろさんは「書かない。書いたとて左大臣は、自分の文如きで考えを変える人物ではない」と断言します。

周明さんは「文を書かねばお前を殺して、俺も死ぬ」と尚も脅します。

まひろさんは、「私は目の前で母が殺されるのを見た。友も虫けらのようになぶり殺された。

周明だって海に捨てられて命の瀬戸際を生き抜いたのでしょ?気安く死ぬなどと言わないで」と語気を強め周明さんを諭します。

少しの間が空いた後、今度は周明さんがまひろさんさんに「言っておくが宋の国はお前が 夢に描いているような国ではない。

宋は日本を見下し、日本人など歯牙にもかけていない。

民に等しく機会を与える国など、この世のどこにもないのだ。」言いました。

「つまらぬ夢など持つな」

周明さんはそう言い捨て、壺の破片を机の上に置き去っていきました。

>まひろ自身が、政治家としての道長にはもうあまり期待していないのかもしれません。

為時公の越前守任官を引き合いに『実際、まひろの文は道長を動かしたことがあります。』とありますが、除目はまず自分の位、業績、勤務している役所の格によって、「自分はどこへ行きたい」という様に申文を奏上します。

為時公の場合、漢籍に明るい人物を越前守に推挙したい道長卿の意思もありまひろさん代筆の申文は採用され漢文に感じ入られた一条帝によって任命されています。

今回の『宋との正式な交易』は陣定で話し合われる様な案件のはずでまひろさんが『公の交易を認めてくれ』と文を出しても勝手に道長卿が決定する権限は無いのです。

・服を右前にして、中華の文化風俗を学べば秩序に入ることができる?

>気をつけておきたいのは、こういう場合の国の認定は、血統ではなく文化が重視されるということです。

>確かに中国には中華思想があります。

>ただし、これはどんなルーツであろうと、中華の風習に従えば見下されなくなります。

漢民族は自国を世界の中心にあって、花が咲きほこっている国という意味で『中華』といい、その周辺の異民族に優越すると考えていました。

そのような漢民族の思考を『中華思想』、あるいは『中華意識』、『華夷思想』ともいいます。

自らを夏、華夏、中華、中国と美称し、文化程度の低い辺境民族を夷狄(いてき)戎蛮とさげすみ、その対比を強調するので、『華夷思想』とも呼ばれます。(『出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」』)

『ただし、これはどんなルーツであろうと、中華の風習に従えば見下されなくなります。』

他国には他国の風習・文化・人種・民族が存在するのに侵略者ムーブで中華の風習に従えと押し付けるのですか。

>名前を中国風にして、衣服を右前にするなど適応させれば中華の仲間入り。

>それをしなかったのが元や清となるわけです。>そもそも昔は血統を調べるにせよ、限界があります。

>ましてやアジア人同士では見た目もそこまで変わりません。

改名を服属した国の国民に課し、民族衣装を禁止して無理矢理適応させようし、『アジア人同士では見た目もそこまで変わらない』とアイデンティティを否定する

それはコロンブスはじめ大航海時代時代の欧州諸国や第二次世界大戦中の日本軍占領下の中国・韓国はじめアジア諸国で行なった事だと言ったら何見氏は不快に思うでしょう。

何見氏の言っている事はそれを押し付ける事です。

>鍾馗というのは伝説上は中国唐代の人物なのですが、病魔を追い払うとされていて、浮世絵師がビジュアル系病魔避けとして作品に描いております。

>アマビエと鍾馗像を比較すれば、どちらがよりイケてる病魔対策だったか、ご理解いただけるでしょう

『鍾馗』は中国の民間伝承に伝わる道教系の神で、日本では疱瘡除けや学業成就に効果があるとされ旗、屏風、掛け軸として飾ったり屋根の上に鍾馗の像を載せたりするそうです。

一方アマビエは江戸時代後期の弘化3年(1846)に肥後国(現・熊本県)でたった一度だけ出現し「当年より6ヶ年の間は諸国で豊作が続くが疫病も流行する。私の姿を描いた絵を人々に早々に見せよ。」と告げたという極めて稀少な妖怪です。

この話は挿図付きで瓦版に取り上げられ、遠く江戸にまで伝えられ、2020年コロナ禍で『疫病退散にご利益がある』として注目されました。

片や魔除けの神様、片や『疫病退散にご利益がある』珍しい妖怪としてこういう伝承もあるとすればいいのに『Aに比べてBは』でしか見られないのですか。

>アメリカは日本人移民を制限する。

>戦争になればドイツ系やイタリア系はそう出来なくても、日系人は強制収容所に送り込める。

>日系人兵士はためらうことなく激戦地に投入できる。

>原爆だって、日本になら落とせる。

>人種が違うとどうしようもないのではないか。>結局、受け入れられないじゃないか。

戦時中の日本と欧米をを例に挙げて『欧米は日本を受け入れないの!(中華思想なら服属すれは認めてやる)』でしょうか。

何見氏は朝貢と称して侵略戦争でもしたいのでしょうか。

・周りにいた人の心も見えていなかった?

>まひろの前から去ってしまった周明。

>彼女は宋語の学習帳を燃やそうとして、手を止めます。

まひろさんは宋語の単語帳を丸め、灯明皿の火を付けようとして思い留まりました。

乙丸が「姫様が夕餉に手を付けないと下女が言っていました。お加減でも悪いのでは?」と外から尋ねます。

まひろさんが何も言わないため、乙丸はそのまま下がろうとしますが、まひろさんに呼び止められます。

まひろさんに「なぜ妻を持たないの?」と訊かれて乙丸は驚きました。

乙丸にとっては予想外のまひろさんの質問でした。

まひろさんは「ただ訊いてみたかったの」と言い、部屋に戻ろうとします。

乙丸は「妻を持とうにもこの身一つしかない」と答えます。

乙丸は「北の方さまが…お亡くなりになった時、私は何も…。せめて姫様だけはお守りしようと誓いました。それだけで 日々 精一杯でございます」と言います。

「そう…乙丸はそんな事を考えていたのね」と言うまひろさんに、「余計な事を申しました」と乙丸が詫びます。

まひろは「こんなにずっと近くにいるのに分からない事ばかり。私はまだ何も分かっていないのやも」と言いました。

「周明と何かあったのですか?」と尋ねる乙丸だが、まひろさんは「あの人(周明さん)も精一杯なのだ」と言います。

・帝は中宮を求める?

>詮子の元に帝が見舞いに訪れました。

帝が病床の詮子さまを見舞われ、詮子さまは礼を述べています。

帝が具合をお尋ねになると詮子さまは「大赦のおかげでようなりました、お上のお蔭にございます」と答えました。

帝は詮子さまに「母上もご存知とは思いますが、朕もようやく父になりました、母上にもお知らせできてこの上ない喜びにございます」と仰います。

「お上のそのような晴れやかなお顔は初めて拝見した」と詮子さま。

帝は詮子さまに、「中宮との間に生まれた姫を内親王とする」とお告げになり、御簾の外に控えた道長公の表情は硬くなりました。

しかし詮子さまは「お上のお幸せそうな顔を拝見して、自分がお上を追い詰めていた事が分かった」と言って帝に謝罪します。

帝は「此度親となり、朕が生まれた時の母上の気持ちが分かったような気がする。お詫びなどなさらぬ様に」と笑顔で詮子さまに仰います。

帝はさらに「ついては中宮を内裏に連れ戻します」と仰いました。

「このまま娘の顔も見ず、中宮にも会わずに、このまま生き続けることはできません」との帝のお言葉に道長卿は「お待ちください」と諌めようとしましたが、帝は「分かっておる」と仰りそれを遮りました。 「公卿たちが黙っておらぬと言うのであろう。内裏に波風など立っても構わぬ」と帝はいつになく声を荒げておられます。

帝は自分が定子を追い詰めたのであり、ここで手を差し伸べねば生涯悔やむ事になると考えておられ、「これは朕の最初で最後のわがままである」と仰り押し切ろうとなさいます。

詮子さまも道長卿に「道長、お上のお望みを叶えて差し上げて」と言い、これには道長卿も苦々しい顔をしながらも折れるしかありません。

道長卿は共に退出する蔵人頭・藤原行成卿に事の次第を話し意見を求めました。

行成卿は「帝がお幸せならよろしいのではないかと存じます」と言います。

道長卿が「皆の心が帝から離れてもか」と尋ねます。

「実資さまなどは厳しいことを仰せになりそうですが…」と答える行成卿。

道長卿は、「実資殿の言葉には力がある。皆が平然と帝を批判するようになれば、政はやりにくくなる」と述べます。

道長卿は「やはり出家したものを内裏に入れるのは難しいと思う」と見解を述べます。

行成卿は「ならば職御曹司(しきのみぞうし)なら如何でしょう」と提案しました。

「内裏ではありませぬが、職御曹司なら帝もお会いになる事も叶いましょう。他の女御たちの顔も立ちます」との行成卿の案に道長卿も「なるほど!」と納得し、行成卿が帝を説得する様に言います。

行成卿は「私がですか?」と驚いていますが、「行成が申せば帝も素直にお聞きになるであろう」と道長卿は渋る行成卿に説得を依頼しました。

定子さまは脩子(ながこ)内親王とききょうさんを伴い、職御曹司に移りました。

『定子はその日のうちに職御曹司に入った。職御曹司は内裏の東に隣接していた。わずかな距離であったが、天皇が職御曹司に行くにはいちいち輿に乗らねばならなかった』と語りが入ります。

久々に定子さまとの逢瀬に帝は「会いたかったぞ」と大変お喜びになります。

定子さまも脩子内親王を抱き、やはり喜びを隠しきれずにいます。

帝は初めての我が子をお抱きになって「愛らしいのう。中宮によく似ておる」と仰り、「お上にも」と定子は言い添えました。

帝は「よく生まれて来てくれた。もうさみしい思いはさせぬ。健やかに育てよ」と内親王にお言葉を掛けます。

そして帝はききょうさん(清少納言)に、「中宮が世話になった」と声をお掛けになり、ききょうさんは「もったいなきお言葉にございます」と声を震わせました。

その後帝は政務をなおざりにされ、連日定子さまの許へ通いました。これには定子さまが女房達から「図々しい、図々しい」と批判される事態になりました。また藤原道綱卿は「帝もやり手でおいでだ」と言い、共にいた実資卿は「前代未聞、空前絶後、世にためしなし」と吐き捨てるように言いました。

>確かに実資様あたりが厳しい言葉で批判しそう。

>実資の言葉には力がある。

>二人でそう頭を抱えていると、行成がアイデアを提案します。

>「職御曹司(しきのみぞうし)はどうでしょうか」

>内裏とは一定の距離を置けば、まだ周囲の者たちも騒ぎ立てずにいられるかもしれない。

道長卿は「実資殿の言葉には力がある。皆が平然と帝を批判するようになれば、政はやりにくくなる」と言っており、実資卿の言葉の説得力だけでなく、それに影響されて公卿たちが帝を平然と批判し帝の求心力が薄れる事を懸念しています。

さらに道長卿は「やはり出家したものを内裏に入れるのは難しいと思う」と見解を述べたため、行成卿は「ならば職御曹司なら如何でしょう」と提案したのですが。

なぜ出家した中宮が内裏に入れないのか、職御曹司がどの様な施設なのかは解説できませんか。

『職御曹司』は中宮の身の回りのお世話や事務などをする中宮職(ちゅうぐうしき)の庁舎で中務省所属の機関です。

作中でも『内裏の東に隣接していた』とありますが、内裏の外側にありながら近距離にあり、皇后や中宮が『穢れ』の回避などに利用しました。

『枕草子』では、定子さまの仮住まいでの面白いエピソードの舞台として度々登場しています。

五月の御精進のほど、職(しき)におはしますころ、塗籠(ぬりごめ)の前の二間(ふたま)なる所を、殊にしつらひたれば、例様(れいざま)ならぬもをかし。

意訳:

五月の御精進の間、中宮様が職の御曹司にいらっしゃる頃で、その塗籠の前の二間の所を、特別に仏間としてしつらえたので、いつもと違った様子が面白い。

「五月の御精進のほど」

一条帝は「中宮を内裏に連れ戻したい」と願われました。

しかし、定子さまは長徳の変の影響で事件後に出家をしました。

定子さまは母・貴子さまの実家高階邸に住んでいましたが、帝の御召しにより職御曹司に移ったのでした。

職御曹司は内裏の外にあり、歩いても行ける距離のため帝は腰輿(ようよ)という輿で移動しました。

>この日から帝は政務がおざなりになり、連日、定子に通い続けます。

>帝はまさしく、楊貴妃に溺れた玄宗のようになってしまったのでした。

「おざなり」と「なおざり」の違いですが、NHK放送文化研究所のHPによると、『現代語として考えた場合、両方に共通している部分は、「いい加減な対応だ」という事です。』との事です。

一条帝の場合は定子さまに逢いたいというお気持ちを優先して政務を怠っていらっしゃいます。

まるで白居易の『長恨歌』に描かれた楊貴妃に溺れ政務を疎かにする玄宗皇帝に凖えるならば『なおざり』が適切かと思います。

語り部分の字幕でも『なおざり』になっています。

・おざなり…いい加減ではあるにせよ、何らかの対応をする

・なおざり…多くの場合、何の対応もしない

>「前代未聞! 世に試しなし!」

>あの聡明で政務に熱心であった若き帝が、女の色香に溺れてこうなってしまうとは!

>彼らからすれば、定子は妖狐のような悪女でした。

宮中は国家神道の中枢で祭祀を執り行う場所でもあります。神道にとって仏教は異教であり、定子さまは俗世を捨て仏門に入った事になり中宮が執り行う宮中祭祀が行えなくなり内裏の後宮に居続ける事ができなくなりました。

また、定子さまが出家の身で内親王を産み職御曹司に移った事で女房たちは「どの面下げて戻って来たの?」「自ら髪を下したくせに、図々しい」と口々に批判しました。

さらに帝が職御曹司に入り浸り、お二人の女御の許にも通わず、政務を疎かになさる事で公卿たちは反発し始めます。

藤原道綱卿が「帝もやり手でおいでだ」と言い、実資卿は「前代未聞、空前絶後、世にためしなし」と厳しく苦言を呈します。

『小右記』長徳三年(九九七年)六月二十二日条には『今夜、中宮(定子さま)は職御曹司に参られた。天下は感心しなかった。「あの宮の人々は、『中宮は出家されていない』と称している」と云(い)うことだ。はなはだ希有の事である。』とあります。

『あの宮の人々』とは中関白家周りの方々で『中宮は出家されていない』と主張していると実資卿は記述しています。

定子さまはただ衝動的に髪を切っただけで出家に必要な儀式を済ましておらず出家していないと庇ったのでしょうか。

『天下、甘心せず。』の『甘心』は『感心できない』『同意できない』という意味だそうで、相当なスキャンダルのため政治的に受け入れ難い事だった様です。

・さわとはめぐり会うことなく?

>どうにも為時は人が良すぎるのか。

>そこを越前生まれの国勝がうまく支えているようです。

越前では為時公が越前巡察を終え国府に戻っていました。

まひろさんの出迎えを受けた為時公は越前大掾・大野国勝公に、「そなたのおかげで前の介からも話を聞けた」と言います。

国勝公は「どうしてもと仰せなので、致し方なく取り計らいました」と答えます。

為時公は「気比宮の宮司も親切であった」と言いますが、国勝公は「あれは官位が欲しくて媚びていただけでございます」と答えます。

「そうなのか」と言う為時公。

まひろさんは国勝公に礼を言い、国勝公は「私は越前の生まれだから当然でございます」と答えました。

まひろさんは、2人が打ち解けたのを喜んでいます。

国勝公は為時公の前に文を差し出して下がっていきました。

文のうちまひろさん宛ての文が1通ありました。まひろさんは文を開封して驚いています。

それは肥前守の父に付いて筑紫に下った親友・さわさんの訃報でした。

さわさんの他界を伝える文には、さわさんがまひろさんに宛てた歌が同封されていました。

ゆきめぐり あふをまつらの かがみには たれをかけつつ いのるとかしる

意訳:

巡り逢いを司る松浦の鏡の神さまは、私が誰の事を心にかけつつ祈っていると知っているのでしょう。

もちろん、貴方(紫式部)以外の誰でもありません。

為時公はその歌がしたためられた文を覗き込みながら、「お前にまた会いたいと思いながら亡くなったのだな」としみじみと言います。まひろは「この歌は大切にします」と言いました。

そしてまひろさんは為時公に「都に戻って宣孝さまの妻になろうと思っている」事を伝えます。

まひろさんの意外な告白に為時公は「うん。ん? 今なんと申した?」と驚きます。

まひろさんは「さわさまのことを聞いて、ますます生きているのが空しくなりました」と答えます。

「その気持ちは分かるが、なぜ宣孝殿の妻になるのだ」と為時公が尋ねます。

まひろさんは「先日宣孝さまが妻になれと仰せになりました」と言い、為時公は大変驚いて振り返った拍子に腰を痛めてしまいました。

>まひろが目を通すと、それはさわの死を伝えるものでした。

行きめぐり たれも都に かへる山 いつはたと聞く ほどのはるけさ

誰もががいつかは都に帰るという。でも、今度はいつになったらなのか。それははるかに遠い先のことなのか。

さわさんの文にしたためられていた歌は『行きめぐり たれも都に かへる山 いつはたと聞く ほどのはるけさ』ではなく、『ゆきめぐり あふをまつらの かがみには たれをかけつつ いのるとかしる』です。

『紫式部集』には『筑紫へ行く人のむすめ(筑紫の君)』が出てきます。

紫式部は筑紫の君を『姉君』と呼び、筑紫の君は紫式部を『中の君』と呼んで互いに姉妹の代わりに思いあう約束をして手紙を書きあっていました。

やがて筑紫の君は、父・平維将卿の任官に伴い筑紫・肥前国へ旅立ちました。

二人は変わらず幾度か文と歌のやり取りをしました。

そして、今度は紫式部が父・藤原為時公の任官に伴って越前国へ旅立ちました。

越前に筑紫の君からの文が届き、紫式部が返歌をしたためます。

あひ見むと 思ふ心は 松浦なる 鏡の神や 空に見るらむ

意訳:私が姉君に会いたいのは、松浦の鏡の神さまが見てくださっているでしょう

これに対して筑紫の君は、歌を返しました。

ゆきめぐり あふをまつらの かがみには たれをかけつつ いのるとかしる

意訳:

巡り逢いを司る松浦の鏡の神さまは、私が誰の事を心にかけつつ祈っていると知っているのでしょう。もちろん、貴方(紫式部)以外の誰でもありません。

しかし、筑紫の君は紫式部と再会する事なく肥前国で他界しました。

『松浦の鏡の神さま』とは、佐賀県唐津市にある鏡神社です。

鏡の神さまに向けて、「どうか逢わせてください」と互いに祈り合う友情の歌でもありました。

鏡神社は『源氏物語』二十二帖「玉鬘」では、玉鬘と彼女の乳母たちが肥前国に滞在していた頃、鏡神社を信仰し『松浦(まつら)なる鏡の神』『松浦の宮』と呼ばれています。

>嗚呼、私と会いたいと思いながら命を落としたのか……

>まひろはそう友を思います。

さわさんの歌がしたためられた文を覗き込みながら、為時公が「お前にまた会いたいと思いながら亡くなったのだな」と言ったのであり、まひろさんはそれを受けて「この歌は大切にします」と言っています。

・宣孝なら、よい理由?

>寝込んでしまった為時は、まひろに問います。腰を痛めた為時公はまひろさんに腰を揉ませながら「宣孝殿はわしの大事な友だがいくら何でもお前とは釣り合わぬ。何を錯乱したのだ」と言います。

まひろさんは「自分も驚いた」と答えます。

「都に帰って婿を取るならそれもよい、自分も国守となったから以前よりよい婿も来るやも知れぬ」と為時公は言いつつも宣孝公が婿となる事には難色を示しています。

「父上が不承知ならやめておきます」と言うまひろさんに為時公は「不承知とは言わないまでも、(宣孝殿は)年寄りながら女にマメだからまひろがつらい思いをする」と思っていました。

まひろさんは「私ももうよい年ですし」と言い、為時はそれには頷きます。

そしてまひろさんは「宣孝さまはありのままのお前を丸ごと引き受ける。それができるのはわしだけだ。さすればお前も楽になろうと言いました」という言葉を父に伝えます。

「うまい事を言いおって」と呟く為時公に「その言葉が少しばかり胸に染みました」とまひろさんは言います。

まひろさんは「思えば道長さまとは向かい合い過ぎて求め合い過ぎで苦しゅうございました。愛おし過ぎると嫉妬もしてしまいます」と言います。

まひろさんは「されど、宣孝さまだと恐らくそれはなく、楽に暮らせそうだ」と言います。

為時公は「幼いころから知っておるからな」とツッコミを入れます。

まひろさんは「最近、誰かの妻になる事を大真面目に考えない方がいいのでは」と思っていました。

そして「子供も産んでみとうございます」と言います。

思わず力を入れて為時公の腰を揉んでしまい、為時公はさらに痛みが増してしまいました。

>そう打算丸出しで語るまひろ。

>まあ、こんな腹黒い女諸葛でもいいと思えるのは、そりゃ藤原宣孝ぐらいじゃないか?とも思えますよね。

大石先生が仰っている様に『まひろって気難しい』という印象があるまひろさんですが、ものは言い様というか、『こんな腹黒い女諸葛』『おまけに不気味』はとても評価している様には思えず侮辱しているだけに見えます。

まひろさんが自分の身の丈に合う愛し方・愛され方を模索するのも石山詣で出会った右大将道綱母・寧子さまの『命を燃やす恋より自分を好いてくれる心優しき人を選びなさい。妾はつろうございますから、できることなら嫡妻に』という言葉もあったのではないでしょうか。

宣孝公は全てを含めてまひろさんを愛してくれる様ですが、それでも宣孝公は何人も妻を抱える人物です。

>大石静さんも、まひろがいたら友達になりたくないと語っています。

>確かにわかりやすい可愛らしさはない。

>おまけに不気味でもある。

『光る君へ』公式HPで脚本家の大石静先生は、『正直、私が1000年前に生きていたら、まひろさんとはお友だちになりたくないかもです(笑)。まひろって気難しいでしょう?』と仰っています。

11回では道長がまひろに対して、「遠くの国に行くのは嫌だ。北の方でなければ嫌だ。ならばどうすればいいのだ。言ってみろ!」と怒り、大石『「こりゃあ道長は怒るよね」と心から思いました。でも、決して流されず、確固たる己を持ち、人とぎくしゃくしながら生きざるをえなかったまひろだからこそ、『源氏物語』が生まれたのだと思います。』『曖昧にやさしく誰にでも愛される行儀のいいヒロインではないところが、この作品の見せ場であるとも思っています。吉高さんの持ち味が、この気難しさを程よく緩和してくれて、嫌われない気難しさにしてくれているので助かっています。』と語っていらっしゃいます。

・入り込めなかった彼女の心?

>ここで松原客館から宋の医師がきます。

越前国府では松原客館から宋の薬師が来た事が知らされ、朱仁聡さんと周明さんの師匠の薬師が入室しました。

まひろさんが「周明は?」と尋ねました。

朱さんは「生まれ故郷を見たいと出ていきました」と言い、まひろさんは複雑な表情になりました。

その後、朱さんは為時公と筆談します。

朱さんは「日本との公の交易が認められない限り、我々が帰らなければ、二度と博多の津に船は着かない。宋の品物は二度と日本に届かない」と述べます。

「なぜ船が着かないのか?」と訝る為時公の言葉をまひろさんが通訳します。

朱さんは「望みは宋と日本の交易だ」と繰り返すばかりです。

越前守のみの一存では決められないため、「それは無理だ」と言う為時公に朱さんは宋語で何やら話しかけています。

朱さんは「宋の品が入ってこないぞ」と言った様です。

「それは脅しか?」と為時公が言います。

朱さんが松原客館に戻るとそこには周明さんがいました。

周明さんは出て行っていなかったのでした。 朱さんは「お前はここを出て行ったと言っておいた」と伝えます。

礼を言う周明さんに、「本当にそれでよかったのか?」と尋ねます。

「あの女の心の中に入ることができなかった」と答える周明さん。

朱さんに「お前の心の中からは消え去るとよいな」と言われ、周明さんも頷きました。

出世や宋での立場の安寧と引き換えに恋心を封じて臨んたまひろさんの利用でしたが、心までは騙せず、越前の空にはつがいになれないカモメが一羽飛んでいるのでした。

・宋との交易を拒むのは朝廷なのだろうか??

>為時は朝廷に文を送ったのでしょう。

内裏では一条帝が「宋の脅しに屈してはならぬ。彼らが持ってきている唐物を、朝廷で悉く買ってやればよい」と道長卿に仰っていました。

さらに「さすれば諦めて帰るであろう」と仰る帝に、道長卿は「朝廷にそのようなゆとりはありません」と進言します。

しかし帝は「ならば公の交易を始めたらよい。大宰府では藤原が交易のうまみを独り占めしておるゆえ、越前を朝廷の商いの場とすればよい」と仰います。

「恐れながら、それは危のうございます」と道長卿。

「越前と都は近く、万一宋の軍が越前に押し寄せて都に攻め上りでもしたらひとたまりもありません」と道長卿は国防の危険を訴えます。

そして「正式な商いとなれば、彼の国は我らを属国として扱うでしょう。その様な事こそ断じて許してはなりませぬ」とも言います。

これには帝も受け入れられた様で「この件は左大臣の思う様にいたせ」と道長卿に一任します。

帝は「越前の唐物の中に白粉と唐扇があれば、中宮の為に求めたい。それだけは差し出させるように」と仰り、道長卿も受諾しました。

為時公は都からの文書を見てため息をつきました。

『このまま様子を見て時間稼ぎをする様に』とあったからてす。

そしてまひろさんが受け取った宣孝公の文には、「早く都に帰って参れ」と書かれていました。

まひろさんは「ふふ、」と笑みを洩らします。

>政務にやる気をなくした帝と、外交無能の道長による、しょうもないコンボ状態です。

>道長の言っていることは無茶苦茶です。

>まず、宋は日本に外征する気はありません。

>道長の「属国として扱われる」ことを避けろというのは、朝貢貿易による華夷秩序に入ることを拒んでいるように思えます。

>そのマイナス面といえばただのプライドの話でしかない。

朝貢貿易は中国の王朝に対する周辺諸国の貢物の献上と、それに対する皇帝からの下賜という形態をとる一種の貿易です。

まず道長卿が一条帝を諭している言葉や長徳3年(997年)頃の状況を整理すると。

・朝廷と宋は大宰府を通して博多津で交易をしている。(公ではないが、朝廷の施設を使った民間レベルの商取引)

・894年に遣唐使が廃止されて以来、日本は朝貢貿易はしていない。(唐を中心とした国際秩序があったため朝貢の体裁を取れていた)

・宋は外征はしていないが遼(契丹)や西方の西夏からの圧迫を受け、その防衛のための軍事費は常に宋王朝の財政を圧迫している。故に宋銭を大量に鋳造し流通させ、中国商人による盛んな海外貿易で外貨を獲得したい(朝貢貿易より民間貿易の時代)

・朱仁聡さん曰く、「博多津以外(越前)での宋と日本の交易を認めてほしい(でないと大宰府での交易も止めるぞ)」

・日本の朝廷の財力では越前に大量に持ち込まれた宋からの輸入品を全て買い上げられない

・越前と都は近く、万一宋の軍が越前に押し寄せて都に攻め上りでもしたらひとたまりもない(大陸や沿岸を荒らし回る新羅賊の襲撃の可能性もあり、警戒している→外征しないは結果論)

・朱仁聡さんの脅しが宋王朝の総意かどうかの確認がとれない

・正式な商いとなれば、彼の国は我らを属国として扱うので許してはならない(あくまで民間レベルの交易に留める)

これらの状況を加味して大宰府の監視の許、博多津で中国商人が持ち込んだ品を朝廷の予算で買い上げるという貿易形態に留めているのだと思います。

貿易の形態で言えば朝貢という形式を取らなくなったと言うだけで宋と平安後期の日本は活発な民間の交易が展開されていました。

歴史上で行われていない『宋と日本の朝貢』を何見氏のお気持ちでやれとは歴史改変にしかなりません。

>それに朝貢貿易は回数の制限があるので、むしろ民間で商いをしたい朱仁聡らにとってはメリットがありません。

(中略)

>朝貢貿易は往復のうち、復路が儲かるお得な制度でした。

>朱仁聡の積荷を買い取れないほど逼迫した朝廷ならば、むしろ積極的にやるべき。

>では、なぜこうも強硬なのか?

『朝貢のメリット』

①周辺国

・自分たちが持っていった貢物以上の返礼品をもらえるため、自国内では手に入らないものが手に入り、経済効果がある。

・政権の正統性が得られる

②中華王朝

・政権の安定性を保てる。周辺の国々が皇帝の徳を慕ってやってきたというアピールができる

・平和的な主従関係が築ける

『朝貢のデメリット』

・貿易を朝貢だけに限定してしまうと朝貢国の船との交易だけになり、自国の海上輸送網を衰退させることになる。

・民間貿易や密貿易もあったが自由な往来がなく様々なルートでの物流を押さえられない

・国力が衰え政権が不安定になると危険を冒してまで使節を送る必要がなくなる。

・航海の技術が未熟で、遭難したりする船が相次ぎ沿岸の賊などの略奪などもあり、航海の危険がある

デメリットの下から2つは遣唐使廃止の理由でもあります。

何見氏の言う『私が考えた最強の朝貢貿易』は中華王朝側のメリットしかありません。

>太宰府の誰かに嘘を吹き込まれていて、相手の思惑に乗っかってしまっているのか。

何度も言いますが。

歴史的な使い分けははっきりしないものの、現在の行政的な表記は明確に使い分けられていますので使い分けしてください。

宋との貿易を管理しているのは歴史上の政庁なので『大宰府』です。

・大宰府

古代の役所に関連する場合。歴史上の政庁・史跡。

・太宰府

中世以降の地名。現在の市名・天満宮は『太宰府』

>繰り返しますと、私は道長を有能とは思いませんが、嫌いでもありません。

>この外交については道長はマヌケだと繰り返す意義があります。

>道長の語る日宋関係は間違っているので、頭から焼き消してきちんと学び直して欲しいのです。

『小右記』長徳三年(九九七年)六月十三日条には、『上達部(かんだちめ)が云(い)ったことには、「大宋国の人は、近くは越前にいた。また、鎮西にもいた。早く帰し遣わすべきであろうか。特に越前にいた唐人は、当国の衰亡を見聞したのではないか。…恐るべきことである」ということだ。』とあり、公卿全体に宋に対する警戒や外患があったと思われます。

道長卿の外交不安がどうマヌケか、平安時代時代の所謂『日宋貿易』がどう間違っていてどの様な交易を宋が行っていたか、『こんなに中華思想は素晴らしいのに!日本も道長もマヌケ!帝はだまされている?』という何見氏の感情論や思い込みではなく、当時の宋・日本双方の政治情勢や地理など史料も含めて具体的に提示してください。

>ついでに言えば、こんなわけわからんゆるい宋認識だったから、藤原摂関家は宋との交易に目をつけた平清盛にしてやられてしまうのです。

10世紀後半になると朝貢よりも中国・朝鮮の民間商人が盛んに来航して民間の交易が盛んになり、大宰府・鴻臚館に代り博多が中世都市として発展します。

12世紀には女真族が金を建国し、宋は1127年に靖康の変で北宋が滅んだ後江南に逃れ、南宋を建国し、海上での交易を盛んに行ないます。

平清盛は1167年に太政大臣となり、大輪田泊を拠点に南宋と『日宋貿易』を行ないました。

摂関政治全盛の時代と平家全盛の時代では宋の王朝が違います。

・MVP:藤原宣孝?

>NHKの看板といえる朝ドラ『虎に翼』と、大河ドラマ『 光る君へ』には共通点がいくつもあります。

>そのひとつが、ヒロインが愛ではなく、欲得を踏まえて結婚するということです。

大河ドラマレビューで時代も結婚に関する形態や考え方が全く違う平安時代と昭和戦前では比較になりませんし、『虎に翼』の話がしたいなら別記事を立てるか自分のnoteで語ってください。

>そしてこの宣孝も「まひろは打算で結婚する」とキッパリ言い切りました。

宣孝公が何処のどんな場面で『まひろは打算で結婚する』と言ったか具体的に提示してください。

下記は宣孝公の越前に来てからのまひろさんに対するセリフです。

・「お前のプンッとした顔を見たかった」

・「これは都で流行っておる肌油じゃ。お前のプンッとした顔がますます生きるぞ。ハハハ」

・「わしには3人の妻と4人の子がいて、子らはもう一人前である。官位も程ほどに上がって人生も落ち着いたと思っていた。されど、お前と会うと違う世界が垣間見える。新たな望みや未来が見える。まだまだ生きていたい」

・「まひろ、あの宋人が好きなのか?あいつと宋の国など行くなよ」

・「都に戻ってこい。わしの妻になれ」

・「自分が思っている自分だけが自分ではないぞ」

・「よい!それもお前の一部だ。丸ごと受け入れるとはそういうことだ」

>史実においてすでに年齢差が親子ほどもあり、おまけに紫式部の和歌は塩対応に思える

23回でも書きましたが、『紫式部集』にはこの様な歌があります。

春なれど 白嶺(しらね)の深雪 いや積り 解くべきほどの いつとなきかな

意訳:

春にはなりましたが、こちらの白山の雪はますます積もって、いつ解けるものかわかりません。

「年かへりて、『唐人見に行かむ』といひたりける人の、『春は解くる物と、いかで知らせたてまつらん』といひたるに」という詞書きがあり、年が明けたら「唐人を見にそちらへ参ります」と言っていた宣孝公が、年が明けると、「春になれば氷さえ解けるもの。貴方の心も溶けるものだと、どうにか教えてあげたい」と言ってきた事に対する返歌で『春になっても私の貴方に対する気持ちは解けません』という意味なのだそうです。

これは本当の拒絶ではなく、平安時代では男性からの文に心が動かなければ、女性は無視して返事さえしなかったので返歌があるのは恋の始まりだったのかもしれません。

長徳3年(997)年明け、宣孝公は親子程も年の差のある紫式部に求婚します。

彼の子息が紫式部とほぼ同年ですでに嫡妻と2人の妾の他、紫式部と並行してさらに別の女性にも言い寄っており、さながら源氏の君の様でした。

宣孝公が近江守の娘にも言い寄っていると知った紫式部は歌を文にしたため送ります。

湖に 友呼ぶ千鳥 ことならば 八十の湊に 声絶えなせそ

意訳:

近江の湖でお友達を呼んでいる千鳥さん。

そう、貴方の事よ。

同じならそこらじゅうの港で誰にでも声をかければいいわ。どうぞ、お好きなように。

宣孝公からの文には朱墨が降りかけられていました。

これは漢文独特の言い回し『血涙』『紅涙』に寄っていて、涙が尽きるほど泣いて血の涙を流しましたという意味だったのだそうです。

紫式部は、彼に朱墨が褪せる様に心変わりをしないでと自分の気持ちを素直に歌に詠んだそうです。

・連環の計――繋がって、燃える?

>Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)のMV『コロンブス』が炎上しました。

(中略)

>曲やMVを制作する段階で少しでもコロンブスについて調べておけば、その評価が割れていることには気づけたのではないでしょうか。

(中略)

>そもそも歴史総合は、こういうやらかしをもはや放置できないから導入されたのでは?とも思えてきます。

連環の計

複数の計で大きな効果を狙ったり、複数の勢力を連立させる等して敵内部に弱点や争点をつくりだし足の引っ張り合いをさせる兵法

コロンブスを都合のよい叩き棒にして『歴史総合を学んでいれは』『グローバルヒストリー目線を身につけて』とポリコレが差別がやってますが、コロンブスが生きた時代は平安時代関係あるでしょうか。

894年の遣唐使廃止後も日本では九州沿岸の商人たちによる私貿易は続いていて且つ10世紀後半には宋や朝鮮の民間商人が盛んに来航して民間の交易が盛んになって日本にも唐物が輸入品として重宝していた時代背景も考えずになぜ『「属国として扱われる」ことを避けろというのは、朝貢貿易による華夷秩序に入ることを拒んでいるように思える』『外交無能』と一方的に侵略者目線で言えるのでしょうか。

また下記スクショのけんはきちんと調べられた上での意見でしょうか。

歴史総合はそういう教科ですよね。

Eテレの高校講座は役に立ったでしょうか。

>この炎上を受けて「NG英雄リスト」を作って欲しい」という意見も見かけましたが、グローバルヒストリー目線を身につけたうえで、フィルタリングする能力は自ら磨いたほうが確実でしょう。>制作者たちが、歴史総合を学んでいれば防げたかもしれません。

本当は自分が「NG英雄リスト」とやらを作ってほしいだけではないですか。

『穢れ』ならば一切触れずに関わったものの恩恵を享受しない事をお勧めします。

新紙幣が不要ならばいくらでも引取ってくれる人はいるでしょう。

>『コロンブス』の件もBBCが早々と報じました。

>『電波少年的懸賞生活』の異常性も報じています。

>この番組は2023年の段階で映画となっていたものを、後追いでBBCが報じ始めたのです。

>思えばジャニーズ問題もBBCが口火を切りました。

>日本の芸能界には汚泥があるとBBCは見抜いたのでしょう。

>悪事の鉱脈であると。

>『コロンブス』で日本人の歴史観にも黄信号が点りました。

『日本人の歴史観にも黄信号』以前の問題で何見氏の歴史観に黄信号が点っていると思います。

文春砲が不発の次はBBCですか。

何見氏は芸能ゴシップに頼らないと芯のある議論が展開できないのでしょうか。

>火のないところに煙は立たぬ――燃えそうな作品を挙げておきまますと

(中略)

>私の嫌いな作品ばかりですね。

>そういう焦げ臭さがあることも、私が嫌った一因のひとつです。

『NGリストを言い出す時点で、歴史を学ぶ意義から目を背けている』『「NGリストを作ってよ!」という発想は、あまりに子どもじみていませんか。』と言っているのに自ら『私の嫌いな作品ばかりですね。そういう焦げ臭さがあることも、私が嫌った一因のひとつです。』と私怨に満ちたリストを嬉々として羅列しているところも論旨がバラバラで一貫していません。

>『コロンブス』が燃えたあと、渋沢栄一が新札の顔になるというのは、日本人にとってもはや国辱的といえる。

>日本人は植民地主義の悪どさをまるで理解していない連中だと、国際的にアピールする危険性があります。

ならば何故何見氏は渋沢栄一氏の功績の賜物である現代日本に住んで植民地主義の悪どさとやらに胡座をかいて堂々とそれを享受しているのですか。

新札を使うだけで国辱なんですよね。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?