大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第11回~

3月中旬になりました。お彼岸も近くなり、卒業や新生活準備される方もいるでしょう。

まだまだ気温の変化が激しい日々ですので皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第11回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>首尾よく陰謀を成功させ、露骨な人事で権力をぶん回し始めた兼家。

『権力をぶん回す』ではなく『権力を握る』とか『権力を掌握する』とか言えませんか。

寛和2年(986年)。

花山帝の退位と懐仁親王の践祚により、右大臣・藤原兼家卿は幼い帝の外戚として政を行う『摂政』となりました。

自分の息子たちをあからさまに出世させ、兼家卿の娘・詮子さまは新帝一条天皇の国母になりました。

新帝の摂政となった兼家卿の行った人事異動の中で、令外官の一つである蔵人の選任がありました。

文書の作成や保管や物資の調達などの仕事を行う天皇の秘書官である『蔵人』は天皇の践祚に際しては職を解かれましたが、新天皇の蔵人・蔵人頭として再任される例もありました。

そのため、花山院の蔵人頭だった藤原実資卿や式部省から蔵人として出向していた藤原為時公は罷免され、蔵人だった道兼卿が再任され新しい蔵人頭になりました。

為時公は六位でありながら蔵人の職務上昇殿が許され給仕などを務める『六位蔵人』と呼ばれる立場でしたが、罷免された事で昇殿できない『地下人』となり、同時に式部丞の職も失ってしまいます。

因みに『六位蔵人』が五位に昇格すると国司(受領)に任じられる資格が与えられ、中下流貴族にとっては憧れの職だったそうです。

為時公は昇格どころか散位してしまいましたが。

>道長も変わりました。

>まひろがキッカケとなったのか。

>生首を首尾よく処理したかと思えば、彼女を呼び出し、思うようにならずブチ切れ。

退位された花山院に代わり、東宮・懐仁親王が即位され一条天皇となりました。

その即位式の日、帝のお座りになる高御座に人の子の生首が置かれる事件が起こります。

右兵衛権佐として警備に当たる道長卿が駆けつけ「穢れてなぞおらぬ」と自分の袍の袖で血の跡を拭います。

生首は紙に包まれ道長卿は「川へ流してこい」と指示します。

そして、家来たちには他言無用とされ兼家卿に報告の後、即位式は執り行われました。

即位式は帝の位に就かれ万人に披露されるハレの日の公式儀礼であり、穢れを怖れた平安時代、生首事件が発覚すれば即位式は中止せざるを得ない状態で摂家にとっては不名誉でもあったのでしょう。

道長卿は血を拭う事で御家の政治的権威を守ろうとしたのではないでしょうか。

一方で、家名を残すための政略により左大臣家との婚儀や詮子さまによる明子女王との縁談もあり、結婚も政治的要素が強いのが道長卿の現状です。

まひろさんを愛しても身分上妾という存在になります。

互いの思いが募って逢瀬となりますが、身を引こうとするまひろさんは『北の方(正妻)になれない』と納得せず無理難題を言います。

それができない道長卿は怒り出します。

逢瀬での喧嘩の後、まひろさんは悲しみにくれ涙を流し続けます。

>家族に出迎えられたまひろの父・藤原為時。

>ぐったりと倒れ込むと、花山天皇の退位と、式部丞(しきぶのじょう)を罷免され、蔵人を解かれたことを告げます。

『家族に出迎えられたまひろの父・藤原為時』とありますが、館に戻って来たばかりの為時公を出迎えるのはまひろさんといとさんと乙丸です。

惟規さまは後から帰って来ています。

寛和2年(986年)6月。

まひろさんはいとさんと一緒に館に戻った為時公を出迎えます。

為時公は気落ちした様に濡れ縁にどっと腰を下ろし「終わりだ」と口にします。

そこへ惟規さまが、「帝が退位されたと聞いた」と言い、帰宅して来ました。

驚くまひろさんに対してうなずく為時公。

為時公は式部丞の官位も六位蔵人の職も罷免されたのでした。

急過ぎる花山帝の退位の理由を尋ねるまひろさん。

為時公は「解らぬ」と言います。

「ただ、昨夜何かが起こって元慶寺でご出家。新しい帝の摂政は右大臣さまである」と告げました。

「即位した懐仁親王はこの時7歳。これからは摂政さまの思いのままだ」と為時公が言います。

惟規さまが「次の除目で式部丞に任じられる可能性もある」と言いますが、「右大臣様はわしをお許しになるまい、この先の除目に望みは持てない」と邸内に上がります。

為時公は兼家卿に命じられた間者の任を辞退した事で自分から離れたとして切り捨てられてしまった様です。

事の重大さに気づき、「私はどうなるのか?」と尋ねる惟規さまに「父はもう何もしてやれぬ。死ぬ気で学問に励め・・・」と力無く伝えます。

惟規さまは後ろ楯を失くし悲愴な表情をし、まひろさんといとさんも途方に暮れます。

・帝はなぜ譲位した??

>内裏では貴公子たちも困惑しています。

10回でも書きましたが、譲位は『天皇が皇太子(東宮)に位を譲る事』、退位は『天皇が位を退く事』です。

花山帝の場合、帝自らお譲りになった訳ではなく、出家させられた形になったので『退位』です。

花山帝の退位後、東宮・懐仁親王が天皇の位の象徴たる剣、璽(じ)、神鏡を先帝から受け継ぎ践祚します。

因みに内侍所に奉置されていた八咫鏡は天元3年(980年)の内裏の火災により焼損しているため、作中では剣璽のみが運び出される場面がありました。

四条宮では斉信卿、公任卿、行成卿が帝の出家の事で噂をしています。

斉信卿が「帝はまだ19だった。若すぎるだろ、世を捨てるには・・・」と驚きを隠せず、公任卿は「忯子さまが亡くなり気が弱られていた」と言います。

斉信卿が「真夜中に、何をどうやったのか?」と不思議がり、公任卿が「あの日の明け方、帝の譲位を知らせるために道長が馬で我が屋敷に参った」と父の関白・頼忠卿の許に道長卿が知らせに来た事を話します。

公任卿は報告に来た道長卿がいつになく厳しい表情だったのを物陰から見ていました。

「道長も一枚噛んでいるとなると、一家を挙げての謀だ。やるもんだな」と斉信卿が言い、「褒めている場合か」と公任卿が言います。

そこへ道長卿が「遅れたか」と現れました。

行成卿が、道長卿に頼まれていた『詩経』の写しを手渡します。

斉信卿が無遠慮に「どうやって真夜中に帝を連れ出したんだ?」と尋ねますが、道長卿は顔色1つ変えず「聞かない方がいいよ。」と答え、公任卿も「もう終わったことだ」と言います。

やがて講義が始まり、公任卿が『王維』の新楽府について論じたいと言います。

行成卿は「お顔つきが・・・」と道長卿の顔つきの変化を気にしています。『詩経』の写しを見た道長卿は、行成卿の筆跡を褒めます。

>公任は王維(おうい・盛唐の官僚であり詩人)の新楽府(漢詩の形式)話をしようとしています。

『楽府』とは中国の韻文のジャンルの一つで『新楽府』は、中国の古典詩の様式の一つで 唐代以後につくられた新しい楽府題の詩の事です。(出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

王 維は、中国唐朝の最盛期である盛唐の高級官僚で、時代を代表する詩人・画家・書家・音楽家です。

>能書家である行成は、こうした写しをさせられる機会が多かった。

>人間高級プリンター扱いですね。

何見氏はブリーダーとか人間高級プリンターとか、人を人と思わない様な表現が好きな様ですね。

印刷技術がなかった時代の書物は、人がひとつひとつ手作業で書き写す写本でした。

経典を書写した写経や多くの古典文学、和歌集などが、写本によって伝えられました。

とりわけ江戸時代以前の写本は、古写本と呼ばれました。

2019年には、鎌倉時代の歌人・藤原定家卿が書き写した源氏物語の最古の写本が見つかっています。

また、宋代の中国で木版印刷の書物が隆盛を極め、 中国から多くの版本がもたらされました。

鎌倉時代後期から室町時代にかけては木版印刷による版本が作られる様になります。

道長卿が行成卿から受け取っていたのは、中国最古の詩篇『詩経』の写しです。

行成卿は能書家として名を馳せ、『権蹟』と呼ばれました。

行成卿は『野蹟・小野道風 卿』『佐蹟・藤原佐理 卿』と並んで『三蹟』と称されています。

国宝『白氏詩巻』は行成卿47歳の筆跡で、『白氏文集』巻第65から8篇の漢詩を書き綴っています。

作中、道長卿が行成卿に写しを頼んでいた書簡には『毛詩巻第一』とあります。

道長卿が漢籍を学び始めたのはまひろさんの志を理解したいという思いからなのでしょうか。

漢の毛亨が伝えた書である詩経の異称である『毛伝鄭箋』の様です。

西周から東周の初期(紀元前11世紀~紀元前7世紀)に作られた詩で後漢の毛氏が解釈し、鄭玄が補注を加えたものだそうです。

行成卿、後の『三蹟』の名に恥じない達筆ぶりです。

>なお、写経は本人がやらなければ意味がなく、道長の自筆も残されております。

奈良・吉野の金峯山寺・金峯神社が所有する藤原道長卿らの自筆写経が、重要文化財から国宝に「昇格」する見通しとなった話題ですね。

写経は「金峯山経塚出土紺紙金字経」といい、道長卿(966~1027)と曽孫の師通卿(1062~99)がそれぞれ金峯山(山上ケ岳)に詣でて、法華経などを納めたのだそうです。

・摂政様の周りを飛ぶ虫?

>まひろは倫子の元へ向かい、丁寧に頭を下げます。

まひろさんは、土御門邸の左大臣家を訪れていました。

まひろさんが頭を下げ、倫子さまが「どうなさったの?」と声を掛けます。

まひろさんは倫子さまに、突然訪問した事を詫びます。

「暇だからよい」と言う倫子さまに、まひろさんは父・為時公が花山帝の退位後散位し、官職を失った事を話しました。

まひろさんは「裏表がない真面目な人間で学識も豊富であり、新しい帝のお役にも立てると思うので、なんとか左大臣さまに口を利いて欲しい」と左大臣・源雅信卿に口利きをしてもらえる様倫子さまに願い出ますが、「それは難しいわ」と倫子さまが断ります。

倫子さまは「それは摂政さまが決めたことであり、摂政さまのご決断は即ち帝のご決断。左大臣とて覆す事はできません。」と言い、力になれない事を詫びます。

「では摂政様に直接お目にかかって」と言うまひろさんに倫子さまは「おやめなさい。貴女がお会いできるような方ではありません」と諭します。

倫子さまはまひろさんを友人として付き合いをしていますが、縁を頼り父の散位で必死に口利きを頼み兼家卿への直談判まで考えるまひろさんに対し、危ない橋を渡らせない様諭し左大臣家の不利になる火種は持ち込ませないという政治的な判断ができる女性ですね。

>せめて官職を与えていただけないのかと訴えると、兼家はねちこくこう返します。

東三条殿では、兼家卿が家司の平惟仲公から「藤原為時の娘が来ている」と報告を受け、「お目にかかれるまで帰らないと裏門に居座っている」と聞かされます。

まひろさんは倫子さまから釘を刺されたにも拘らず直談判に来た様です。

「やはり追い返しましょうか」と言う惟仲公でしたが兼家卿はまひろさんを屋敷に通します。

廊下を歩きながらまひろさんは、「ここがあの人の家・・・」と心の中で呟いています。

兼家卿と対面したまひろさんは、「賢いと評判の高い為時の娘とは、そなたのことか」と声を掛けられます。

「お目にかかれて恐悦至極にございます」と頭を下げるまひろさんに兼家卿が「何の用かと尋ねます。

まひろさんは、「父為時は長年兼家のために尽くして来た。不器用で至らぬこともあっただろうが、不得手な間者も精一杯務めた。何故何もかも取り上げられるのか。父に官職を与えてほしい。どうかお願い奉ります。」と訴え出ました。

兼家卿はまひろさんの訴えを聞いた後、「その方は誤解しておる、わしのもとを去ったのはそなたの父の方であるぞ」と告げます。

「存じております」とまひろさんが言います。

そして兼家卿が長い間の労を労ってくれた事も伝えます。

兼家卿は「そこまで分かっておって、どの面下げてここに参った」と言います。

「為時は、自分の命は聞けぬとはっきり申した。わしは去りたいと言う者を止めはせぬ。されど一度背いた者に情けをかけることもせぬ。わしの目の黒い内に、そなたの父が官職を得る事はない」ときっぱりと言います。

兼家卿は「下がれ」と命じます。

まひろさんは呆然としています。

『ねちこくこう返します』とありますが、兼家卿の言い分は為時公は自分から間者の任を辞したいと申し出があり、兼家卿は労を労いながらも申し出を受け入れた、去るものは追わず背いた者に情をかけずな質のため、官職の斡旋は二度としない」というものであり、間者の任と引き換えに花山帝の教育係の職を斡旋したにも関わらず為時公に面子を潰された形になっていても努めて理路整然と説明してくれています。

何見氏は嫌いなキャラや相手の語りに対して『ニチャアとほざく』『ニチャニチャしている』など嘲笑の様な表現をする事がありますが、この場面の兼家卿は粘着質でもなく、懇願するまひろさんに理路整然と自分の意見を語り、情を掛ける事が一切無い事を伝えています。

>鎌倉から去った結果、上洛途中で一家ごと討ち果たされた『鎌倉殿の13人』よりは穏当といえましょうか

>はたまた一度出奔した本多正信も受け入れる、徳川家康が偉大なのか。

突然『鎌倉殿の13人』を引き合いに出していますが、御家人たちから弾劾状を出され朝廷より誘いを受け出奔するも一族郎党討ち果たされた梶原景時公の事でしょうか。

主語が消え誰の事か判りにくい文章になっています。

梶原景時公一族は御家人たちから弾劾されており、朝廷の誘いに応じ出奔しているため、謀反の疑いがかけられており、また三河一向一揆後の本多正信公は一揆方に付き、処罰として三河から追放され後に赦されています。

為時公の場合は仕事上の失職に対して縁を頼りに便宜を図ってほしいと兼家卿に懇願したところ、職の斡旋付きで密命を申し渡したが命を辞退した事で面子を潰したため、再度の便宜は図らないと言っただけで、為時公は罪を犯したわけではありません。

>娘が父のためを思い訴えるならば美談となり、ああもそっけなく追い払うことはないでしょう

兼家卿からしてみれば、政敵を見張る間者の役目付きとはいえ、帝の教育係という職を斡旋したわけで、間者を辞退して花山帝サイドに付いているのだから、義理を欠いたという事で再就職の目処はないと言っただけですが。

いくら娘が父を思っても筋が通らないなら受け付けないと言う事でしょう。

>道兼は、刀で刺殺した“ちやは”のことを虫ケラだと罵った。このとき道長は、兄に食って掛かっていった。

>今回の兼家は、まひろ自身を虫ケラ扱いしている。

>しかし、何もできず黙っているだけです。

そこへ道長卿が戻って来て、父上はと惟仲公に尋ねますが、「只今お客人です」と惟仲公は答えます。

道長卿は、まひろさんが去って行くのを目にします。

道長卿は御簾の陰に身を隠しできたのでまひろさんは全く気付きません。

道長卿は部屋から出て来た兼家卿に、「お客人とはどなたか」と尋ねます。

兼家卿は「虫けらが迷い込んだだけじゃ」と素っ気なく言い放ちます。

道兼卿の時は、まひろさんから7年前の道兼卿のちやはさま殺害とまひろさん自身の気持ちを聞き、大切な人の身内を虫けら扱いする兄に怒り道長卿は殴りつけました。

今回は屋敷から去るまひろさんを目撃しますが、兼家卿の客人と結びつかず兼家卿に「お客人とはどなたか」と尋ねたところ「虫けらが迷い込んだだけじゃ」と言われています。

また市井に降りる道長卿に「下々の暮らしなど知らなくともよい」と言う兼家卿なので『父はそういう人』という思いもあるのかもしれません。

・「妾」にするのによい女?

>まひろを訪ねて、藤原宣孝が家にきていました。

家に戻ったまひろさんを藤原宣孝公が訪ねて来ました。

いとさん曰く、為時公は「高倉に出かけている」との事。

高倉の女性はかなり弱っており、為時公に看病されています。

宣孝公は、「摂政さまに会いに行ったのか、お前すごいな」と驚いています。

まひろさんは「すげなく追い返されました」と不満を漏らしますが、宣孝公は「会えただけでも途方もない事。一言慰めを言うくらいのつもりでここに来たわしに比べて直談判するとは肝が据わっておるのう」とまひろさんの胆力を褒めています。

>何かしなければ……

>働かねば……

>そう思い詰めていると、宣孝が婿取りを提案。

『働かねば……そう思い詰めている』だけではなく、まひろさんは下女たちに暇を出し、家計負担を少しでも減らして自分も働こうと具体的に考えていますね。

まひろさんは下女たちに暇を出した後、自分も働こうと思っていました。

宣孝公は、「婿を取れ。有望な婿が居れば何の心配もない」と言います。

「この様な所に婿入りする人がいるのか」とまひろさんが訊くと、宣孝公は「北の方に拘らなければいくらでもおろう。そなたは博識で話も面白い。器量も・・・そう悪くない。誰でも喜んで妻にするであろう。そうすれば下女に暇を出すこともなく働きに出ることもなく、為時殿は好きな書物でも読んで暮らせばよい」と言います。

「誰か心当たりはおらぬのか?」とまひろに尋ね、まひろさんは「おりませぬ」と答えます。

(宜孝公、貴方ですよ貴方。)

>宣孝だって複数の妾がいて、それぞれ愛していて、文句は言われないんですと。

>言われても気づいていないだけかもしれませんけどね。

まひろさんは「自分は妾になるのは・・・」と言いかけます。

宣孝公は「わしにも妾はおるし身分の低い者もおるが、どの女子も満遍なく慈しんでおる。文句を言う者などおらぬ。男は皆、そのくらいの度量はあるものだ」と断言します。

さて、宣孝公の『どの女子も満遍なく慈しんでおる。文句を言う者などおらぬ。男は皆、そのくらいの度量はあるものだ』という妾を持つ男の甲斐性についての発言。

『源氏物語』ではお世辞にも器量がいいと言えない困窮する没落貴族の娘・末摘花や身分を気にして遠慮がちな明石入道の娘・明石の君などを源氏の君は二条東院に住まわせ晩年まで衣食住の世話をします。

重要文化財

京都国立博物館

重要文化財

京都国立博物館

これが『青天を衝け』や『どうする家康』レビューならば、何見氏は『「ともかくラブコメにすれば数字が取れる」とでも言わんばかりに甘ったるくしてしまい、侮辱ではないかとすら思えました。』と、夫の浮気や妾に対し、怒りを飲み込み正妻として調和を図るお千代さん、正室の瀬名さまによる側室選定(側室は正室が認めその配下で働く女性たちで正室に決定権がある)やお手つきになり側室として認められなかったお万さんを叩いていたかもしれません。

『光る君へ』第10回~

>生々しい話になってきました。

>まひろは当時で結婚適齢期。

>宣孝が自分の妾にすると言い出さないのは、年齢という好条件があるからとも思えます。

>これ以上、まひろが年齢を重ねていくと、状況は変わってくるでしょう。

宣孝公は「もっと男を信じろ、身分の高い者より富のある者がいい。若くてわしのような男はおらぬか」と言って笑っています。

宣孝公はまひろさんの婿探しに協力的で、「為時には会えなくてもまひろとはよい話ができた」と言って帰って行きました。

正妻に限らず、妾を多く持つには財力が必要で、身分の高い殿方はふくよかな方が魅力的であると『枕草子』には記述されています。

『光る君へ』だと藤原実資卿の様な方でしょうか。

『枕草子』第58段◆若き人ちごどもなどは

若き人・ちごどもなどは、肥えたる、よし。受領など大人だちぬるも、ふくらかなるぞよき。

意訳:若い人や子どもなどは、太っているのがいい。

受領とかの大人っぽい感じになった人も、ぽっちゃり系なのがいいわ。

平安時代、殿方の教養も然る事ながら財力や出世の目処、家柄も婿取りの大事な要素だったのではないでしょうか。

>そして父の言葉が心のうちに出てくる。

>「虫ケラが迷いこんだだけじゃ」

>魅力的な女の肉体と、父の言葉が重なることで、ドス黒いものが見えてきます。

>自分の力を利用すれば、あのことがもう一度叶うのではないか?

まひろさんの心には道長卿がいて、逢瀬を思い出していました。

その頃、道長卿は矢の稽古をしていました。

兼家卿の「虫けらが迷い込んだだけじゃ」という言葉を思い出した道長卿は心を乱したのか、矢を大きく外して建物に矢が刺さり、傍らの百舌彦さんを驚かせます。

道長卿もまひろさんとの逢瀬を思い出しています。

副音声では『体に残る道長の吐息と眼差し』『まひろの温もりと白い肌』とあり、かなり艶めかしい表現がなされていました。

道長卿は権力を利用してまひろさんを手籠めにしたい訳ではなく、父の言う『虫けら』がまひろさんだと分かり、まひろさんとの逢瀬の感触が散らついて動揺していつもは上手くいく弓矢を大きく外しているのだと思います。

>『源氏物語』の光源氏も、そんなサイテーなことをよくやらかします。

>朧月夜相手には「助けを求めても無駄だよ」と己の権力をひけらかし、ものにしていました。

突然の源氏の君の来訪と無体に驚く朧月夜に対し、源氏の君は「助けを求めても無駄」ではなく『まろは、皆人にゆるされたれば、召し寄せたりとも、なんでふことかあらん(わたしは、誰からも許されているのだから、だれかを呼び寄せたとしても、どうということはない。)』と万能の様に振る舞って騒がない様口止めしています。

対して弓矢のように稽古中の道長卿は邸内に先程までまひろさんが訪れており、その事で父が彼女を虫けら扱いしている事を知り、同時に逢瀬を思い出して動揺して外してしまったという状況です。

重要文化財

京都国立博物館

>それにしても、ここの弓をご覧ください。

>『鎌倉殿の13人』の坂東武者仕様よりも弱いとわかるでしょう。

道長卿は右兵衛権佐ですが、武士ではなく貴族です。

武士という言葉はすでに奈良時代に武官・武人という意味で用いられていましたが、武力をもって公権力に仕える者としての『武士』の登場は平安時代中期でした。

武力を持ち貴族に仕えて家政や警固を預かる者が『さぶらい(侍)』、そしてまた武力をもって公に奉仕する者が『もののふ(武者)』と呼ばれました。(出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ))

平安中期はまだ武士の成立黎明期で天皇を祖とし、姓を賜って臣下に下った桓武平氏や清和源氏などが出てきます。

まだ坂東の武士団は平将門公など受領に仕える者でした。

清和源氏・六孫王経基公の嫡男、源満仲公は安和2年(969年)の安和の変では守平親王(のちの円融帝)への謀反を密告し源高明公が失脚しました。

満仲公は密告の恩賞により正五位下に昇進し、以来藤原家(藤原兼家卿)に仕えて摂津国などの受領や鎮守府将軍を歴任しました。

摂津に土着し住吉大社の信託により多田盆地を所領とし多くの郎党を養い武士団を形成し、摂津源氏の祖となりました。

清和源氏系河内源氏からは酒呑童子退治で有名な源頼光公、源義家公、源頼朝公などが出ました。

・外戚による傀儡政治 ここに極まれり?

>それにしてもこの兼家のやり口のえげつなさよ!

>『三国志』で悪党とされる曹操と共通しています。

懐仁親王の践祚により、右大臣・藤原兼家卿は幼い帝の外戚として政を行う『摂政』となりました。

兼家卿は、内裏の後宮に、直盧(じきろ)という自分の執務室を設え、早速臨時の除目を行います。

この除目で道隆卿は権大納言、道兼卿は参議に就任しました。

兼家卿による子息たちの昇進のさせ方は、露骨といえるものでした。

「帝の即位式に向け、参議一同大いに励む様に」と兼家卿は決起を促します。

太政大臣(名誉職) 藤原頼忠卿

摂政 藤原兼家卿

左大臣 源雅信卿

右大臣 藤原為光卿

内大臣

大納言(数名)

中納言(数名)藤原道隆卿

参議(数名)藤原道兼卿

↑

ここまでが公卿で朝廷で政を行なう

>帝を担ぎ上げ、傀儡にして政権を運営するのですが、ここから先に日本史と中国史の違いがあります。

>日本史は傀儡として利用していく。

>中国は己の一族が新たな王朝を開く。

>その状況をどう捉えるべきか。

>ここで考えてみることもまた一興でしょう。

曹操の傀儡政権はともかく、兼家卿が行おうとしている『摂関政治』には触れないのでしょうか。

天皇が幼少だったり、病弱で政治を行うことができない場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を『摂政』、成人した天皇を補佐して政務を行う役職を『関白』と言います。

懐仁親王の場合はまだ7歳のため外祖父である兼家卿が『摂政』として政務を取る事になりました。

朝廷内で権力を持つためには、いかに天皇と個人的な関係を築くかが重要でした。

そこで、自分の娘を天皇に入内させ、生まれた男児を次の天皇にすることで『外祖父』となり、大きな影響力を及ぼしていこうとする様になりました。

これを『摂関政治』といいます。

また、摂政・関白を輩出する家系を『摂関家』と呼びます。

誕生した皇子は后の実家で后の父が教育・後見するというのが平安時代の慣例でした。

そのため、有力者はこぞって娘を『后がね(后候補)』として教育し帝に入内させようとしました。

花山帝の様に藤原氏への極度な権力集中を防ぐため、天皇自ら政治を行う『親政』も行われましたが失敗に終わり、摂政・関白は常設の官位となり、藤原氏が独占します。

藤原氏の氏長者は一族の代表者になり、藤原氏が所有する荘園や邸宅を受け継ぎ、春日大社・興福寺の管理を一手に担うなど、大きな影響力がありました。

>父・兼家の策略により、即位することになったまだ幼い一条天皇を、母である藤原詮子が叱咤激励しています。

この時点で一条帝(懐仁親王)は践祚された状態でまだ即位をなさっていません。

『践祚』とは、天皇の位(祚)を継ぐ事です。

天皇の位の象徴たる剣、璽(じ)、神鏡を先帝から受け継ぐ事により践祚が成ります。

桓武天皇以来、践祚の後に改めて『即位の礼』が行われるようになりました。(出典 株式会社平凡社百科事典マイペディア)

兼家卿が参議に向けて決起を促していたのは皇位継承を天下に告知するための『即位の礼』のためです。

一条帝は、母・詮子さまの許へ走り寄られましたが、「もう帝なのだから悠然とする様に」と詮子さまから窘められます。

「これから殿上人にも民にも敬われ、語り継がれる素晴らしき帝にならなければなりません。母が命を懸けてお支えしますゆえ、お上もご覚悟をなさいませ」という詮子さまの言葉を帝が受け入れ頷かれます。

>東洋史にみられる「垂簾聴政」(すいれんちょうせい)という政治体制ですね。

>幼帝に代わり、その母が政治の実権を握ります。

>母とその父や兄弟が政治を回す「外戚政治」とも言います。

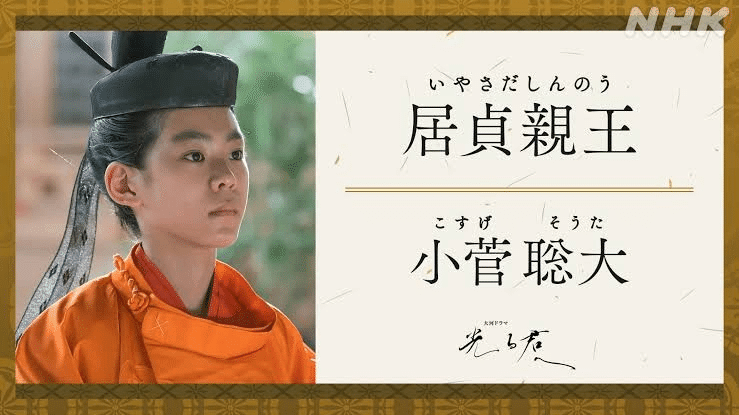

一条帝の践祚により、詮子さまは国母となって皇太后の称号を授与されました。また、花山帝の異母弟・居貞親王(いやさだしんのう・後の三条帝)が東宮となりました。

『垂簾聴政(垂簾の政)』とは、(昔、中国では男女の区別を厳しくするため、皇太后なども直接群臣と会見する事を憚り、その座前に簾を垂れたところから)皇太后、または太皇太后などが幼帝に変わって行なう政治の事です。(出典 精選版 日本国語大辞典)日本では律令国家であり、参議以上の議政官が集まって重要案件について話し合い、話し合いの内容が書き留められ蔵人頭を通して天皇に奏上される『陣定(じんのさだめ)』という政治形態を取っていました。陣定は、相次ぐ幼帝の即位によって誕生した政務の形態だと考えられています。

摂政は幼少・病弱など政務が執れない帝に代わって政務を摂る職です。

さて、一条帝の国母となった詮子さまですが、寛和2年(986年)に皇太后に冊立されます。

円融院崩御後、院号宣下を受け居宅の東三条邸に因んで東三条院を称し『女院』が出現します。

一条朝では国母として強い発言権がありしばしば政治に介入したため、藤原実資の日記『小右記』では『国母専朝事(朝事=国政をほしいままに専横する)』と非難されました。

・陰謀参加で出世の道綱 母はもっと要求?

>兼家は、藤原寧子のもとにいました。

>道綱を忘れぬように釘を刺す寧子。

寧子さまが兼家卿に、「時姫さまとの子達だけではなく、道綱のことも忘れない様に」と釘をさしています。

「忘れておったらここには来ぬ」と兼家卿。

道綱卿も寧子さまに、「蔵人にして貰っているから」と話しています。

「欲がない」と言う寧子さまに道綱卿は「高い位についても役に立つ自信がないし」と答えます。

しかし寧子さまは「男は座る地位で育つ。自信がないくらいの地位がちょうどいい」と言い、兼家卿に同意を求め、道綱卿は「もうやめてくれ」と母に懇願します。

兼家卿は「毎度の事だ」と言い、道綱卿に肩を揉む様命じます。

これには「それなら自分が」と寧子さまが言い道綱卿を下がらせました。

道綱卿が食べていた唐菓子は索餅(さくべい)といいます。

索餅は七夕に食べられていた食べ物なのだそうです。

後に素麺を食べる習慣になりますが、この素麺の先祖こそが索餅だと言われています。

>藤原実資はこの道綱ことを「一文不通」、要するにアホだと罵倒しています。

>実資や為時がクビになって、なんでこの道綱が出世するのか。

>汚い政治だと生々しく伝わってくる場面です。

一条帝の践祚により、藤原実資卿は蔵人頭の任を解かれましたが完全にクビになった訳ではなく左近衛中将との兼任であり、こちらは任を解かれてはいません。

藤原実資卿が藤原道綱卿の事を小右記で『一文不通の人(何も知らない奴)』と評したのは寛仁3年(1019年) の事です。(作中は寛和2年(986年))

長徳2年(996年)に権中納言だった実資卿を超えて道綱卿が中納言に昇進しており、大納言昇進を見送られた実資卿が除目以前に大将兼官の中納言が在任期間の長い中納言を越えて昇進した先例がない事、さらに道綱卿の大納言任官の先例が140から50年前と古過ぎ、また道綱卿の才覚が乏しい事に憤慨したという背景もあるからです。

またこの事で道長卿と東三条院(詮子さま)の専横を非難しています。

>そしてもうひとつ、寧子のしたたかさ。

>彼女も若い頃は、兼家の愛を信じ、ひたむきに愛していました。

>それが今では我が子の出世を捩じ込む工作ばかりを求めている。

>彼女にせよ、ここに至るまで紆余曲折があった。

>こうした女性はしばしば若い頃のみずみずしさを失い、厚かましさばかりを身につけたとされる。

寧子さまが記した『蜻蛉日記』での道綱卿は母から見ても『大人し過ぎるおっとりとした性格である』と記されています。

弓の名手で『宮中の弓試合で少年時代の道綱の活躍により旗色が悪かった右方を引き分けに持ち込んだ』という道綱卿の活躍や成長を綴ったこともあります。

我が子の成長や仕事上の成功を願い、少しでもよい官職が得られるようにア自らの結婚生活ピールする事の何処が厚かましいのでしょうか。

『蜻蛉日記』は自らの結婚生活の苦しさや浮気ばかりの夫に対する恨み事ばかりではありません。

・高御座の生首?

>なんとも貴重な映像が続くドラマです。

>本作は、地味だのなんだの言われますが、ここでしか見られない調度品や衣装が登場して実に見応えがあります。

>合戦だけではなく、こうした儀礼の映像もよいものでしょう。

『即位の時に被る冕冠(べんかん)は中国風ですね。』『ここでしか見られない調度品や衣装』とありますが具体的に紹介しないのでしょうか。

御年7歳になる帝の即位式の朝。

大極殿に高御座が据えられました。

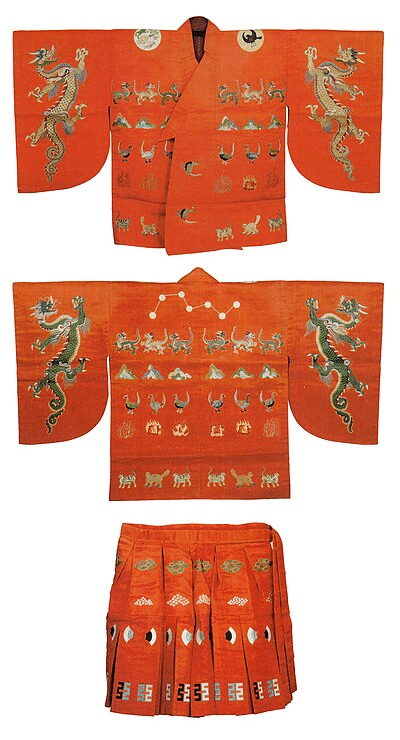

一条帝の即位儀礼。一条帝がお召しの特別なお召し物について公式HPで風俗考証担当の佐多芳彦氏が説明されています。

帝のお召し物は礼服(らいふく)、別名・冕服(べんぷく)というそうです。

礼服の小袖を着け、腰に裳を巻きます。

小袖の上に袞冕(こんべん)十二章と呼ばれる大袖を着けます。

袞冕十二章は冕冠(こんかん)と袞服の事です。

冕冠には冕板の前後から12の旒(宝玉を糸で連ねた飾り)が垂れて日輪を模した飾りには神武天皇を大和の橿原まで案内したとされる八咫烏が描かれています。

『土右記』によると上衣は『大袖緋色綾』の大袖で北斗七星と日、月、山、火焔、鳥、龍、虎、猿が刺繍されていました。

その頃、出家された花山院は一心不乱に『オン・シュチリ・キャラロハ・ウン・ケン・ソワカ』と大威徳明王の真言を唱えていました。

>こんな恐ろしいスキャンダルが現在まで伝わっているのは『大鏡』に書かれているためで、ドラマの描写はそれを混ぜ合わせたような作り。

右兵衛権佐として内裏の警備についていた道長卿は悲鳴を聞きつけます。

道長卿が駆けつけ帳を開け高御座の中を改めると、玉座に子供の首が置かれていたのです。

道長卿は首を布に包み『それを鴨川に捨てて参れ』と部下に命じます。

式の準備に携わっていた役人たちが穢れを恐れ職務を解いてほしいと懇願したものの、道長卿は「この事一切他言ならぬ。外に伝われば命はないものと思え」と伝えます。

「ここは穢れております」と部下が言うと、道長卿は高御座に入り玉座の血を袖で拭い取って「穢れてなぞおらぬ」と言いました。

やがて帝は高御座にお入りになり蔵人頭に支えられ、宝冠を頭上に戴きます。

帝の傍らには『三種の神器』のうち剣璽(剣と勾玉)が収められ、何事もなかったように即位の儀は行われました。

>『大鏡』の高御座に関する話の一つ目が、兼家の息子である三兄弟の肝試しです。

(中略)

>道長には、怪異を恐れぬ度胸がある。

>花山天皇の挑発をも恐れない。

>穢れを隠し通す度胸は、父と同じである。

>そう組み合わせることによってあらわれています。

『肝試し』は『花山院の御時』で三兄弟の性格の違いを描き、道長卿の胆力の強さや神仏のご加護の強さをアピールしたものだと思います。

一条帝の即位式での怪事は『大鏡』に記されています。

帝は祭祀を行う最も清らかな存在です。

即位式で高御座が穢れたとなれば触穢禁忌の最も重大な死穢という事例で、直ちに宮中を閉鎖するほどの事でしょう。

さらに政務を30日間止める事が延喜式で規定されています。

穢れは人から人に伝染すると信じられ、内裏で死体が発見された場合などは、執務していた官人はもちろんその家族も穢れたと見なされました。

作中、生首の具体的描写はありませんでしたが、『大鏡』には『髪つきたるものの頭の、血うちつきたる』とあり、何者かが即位式の延期を企んで置いたものだったのでしょうか。

一心不乱に真言を唱える花山院のお気持ちが通じたのか、それとも一条帝の御代や兼家卿の専横に不満を持つ者の仕業か。

それは分かりません。

『大鏡』「道長(雑々物語)」

前一条院の御即位の日、大極殿の御装束すとて人々集まりたるに、高御座のうちに、髪つきたるものの頭の、血うちつきたるを見つけたりける。

意訳:

先の一条天皇の御即位の日、大極殿の設営に人々が集まったところ、高御座の内部で髪を生やし血の付いた生首を発見した。

作中では道長卿が毅然と対処していましたが『大鏡』では、生首を発見した担当官が狼狽え摂政・兼家卿に使者を走らせお伺いを立てます。

しかし、兼家卿は眠そうな様子で言葉を発しません。使者が再度同じ事を伝えるとウトウト眠っていたそうです。

さて不思議な事と使者が感じていると突如兼家卿が目覚め、「大極殿の装飾は終わったのか」と尋ねました。

「摂政さまは何も聞かなかった、だから何もなかった事にしておくつもりなのだ」と判断され、その後一条帝の即位式は無事に(?)執り行われます。

作中では兼家卿にお伺いを立てた高御座の担当官の役目を兵衛府の武官である道長卿に仮託して『穢れはあったが、結果として忌まわしいことも起きず、むしろ上首尾だった』と称賛された首尾を描いたのでしょう。

いと眠たげなる御気色にもてなさせ給ひて、ものも仰せられねば、もし聞こし召さぬにやとて、また御気色たまはれど、うち眠らせ給ひて、なほ御いらへなし。

意訳:

(兼家卿は)ひどく眠そうな様子で何も言われないので、もしや聞こえなかったかと使者は再び言い直したが、今度は眠ってしまって、やはり返事がない。

>敗北した花山院の数珠は、北斗七星の形に飛び散りました。

なおも『オン・シュチリ・キャラロハ・ウン・ケン・ソワカ』と大威徳明王の真言を唱えている花山院はついに数珠を切ってしまい、我に返った花山院はがっくりと項垂れます。

花山院の数珠の珠は床に散らばり北斗七星を象りました。

背面に北斗七星を刺繍した袞服をお召しになった一条帝は天皇大帝(天の中心にあって北極星を神格化した神)、祈祷する花山院は北斗星君(「死」を司り、死んだ人間の生前の行いを調べ地獄での行き先を決定する神)を表したものと思われます。

天皇大帝と北斗星君はともに北斗七星の神格化であり、前者は君主の象徴、後者は死や敗北を象徴する存在です。

つまり死の穢れを乗り越えて一条帝が君臨し、花山院は敗れ去ったという意味でしょう。

>そして都を後にすることが語られます。

『都を後にする』だけでなく、ナレーションでも書写山圓教寺に旅立った旨が伝えられたのですが。

失意の花山院は、播磨国・書写山圓教寺に旅立ちました。

書写山圓教寺によると、花山院は寛和2年(986年)、長保4年(1002年)の二度、行幸されていらっしゃり、寛和の行幸は従者わずかに十数人という『微幸』だったそうです。

>この顛末を聞いた兼家も誉めています。

兼家卿は東三条殿の庭で道長卿と酒を酌み交わしています。

兼家卿は「高御座が穢されたことが知れ渡れば、即位の式は中止になっていたであろう、見事な機転であった」と道長卿を褒めます。

「誰の仕業であるかつき止めなくて良いのですか」と尋ねる道長卿に兼家卿は「誰の仕業であるかは分かっていたが、既に新しい帝が即位したことが全てである」と答えます。

一条帝の御代を良しとしない者たちの妨害に屈しないために、兼家卿は敢えて聞いていないふりで事件を握りつぶしたのでしょう。

即位式当日、道長卿は五位蔵人となりました。

貴族社会では互いのつきあいも重要でした。

穢れに際した場合、『家の庭先で立ったまま挨拶し、室内に上がり込まなければ穢れない』など回避する手法も編み出されたそうです。

兼家卿と道長卿が庭先で酒を飲んでいたのは死穢を室内に持ち込まないためかもしれません。

・笑裏蔵刀の宴?

>すると伊周が、父は「笑裏蔵刀」だと言います。

>笑顔の裏に刀を隠しているという意味で、『兵法三十六計』第十計ですね。

道隆卿が、安倍晴明公に嫡男の伊周卿を引き合わせています。

伊周卿は寛和2年(986年)一条帝の即位式の日に昇殿を許されていました。

「ご立派である」と晴明公が褒めます。

兼家卿は、「聡明で物怖じせぬところは貴子に似ている」と笑顔で言います。

伊周卿は晴明公に「父は笑裏蔵刀。顔は笑っていても刃を隠し持っている。お気を付けなされ」と忠告します。

笑裏蔵刀

『笑裏(しょうり)に刀(かたな)を蔵(かく)す』

(『兵法三十六計』第十計)

意味:

表向きは柔和でありながら、心の底は陰険そのものであったりすること。

表向きの笑いの中に刀を隠しもっている意から。

「大人の話に口を挟むべきではない」と貴子さまが窘めます。

「私はもう大人である」と答える伊周卿は、「我が藤原の将来を背負う覚悟でいる」と自信満々です。

「頼もしいご嫡男。お楽しみな事です」と晴明公が言います。

さらに道隆卿が一の姫・定子さまを紹介します。

「いずれ帝に入内させ、皇子を産み、我が家を盛り立ててくれる様にするので宜しく頼む」と道隆卿が言います。

晴明公は言葉を発さず定子さまを見つめ、定子さまも無言でした。

兼家卿は「自分は摂政にまで上り詰めた。これからは道隆の世である」と言います。

晴明公に今後のことを頼み、晴明公もそれを承ります。

その後宴となりました。

晴明公を演じるユースケ・サンタマリアさんはインタビューで、藤原家との関係について「好きでもないんだけど内心は嫌いになれない」「ただ単にビジネスとして利用しているってだけでもなく、愛情に近い何かを持っている」と晴明公の心境について話しています。

>ここでもう、道兼の最盛期は終わったことが作劇上わかってきます。

宴の最中、道兼卿がやって来ました。

道兼卿は父の機嫌伺いに来ましたが、自分が宴の場に呼ばれていない事で不満をあらわにしています。

兼家卿が道兼卿を外に連れ出します。

道兼卿は「帝のご譲位で身を賭したのは自分で、兄上ではない」と主張します。

兼家卿は「必ず報いるゆえ、少し待て」と言い聞かせます。

兼家卿は昇進は公卿たちの目もある事から「出世するのは慌ててやることではない」と宥め、「宴は定子のためで、無事入内できるよう晴明に頼んだ」と話します。

また道兼卿の3歳になる娘も兼家卿は入内させるつもりでいました。

「まことでございますか?」と道兼卿。

「孫娘が2人も后になると思うと自分は何と幸せ者か、お前が道を切り開いてくれたと思っておる」と兼家卿は言います。

さらに「公卿はしきたりに煩いから、まず彼らの心を掴め」と道兼卿に教えました。

「心を掴んで地固めをする事で、堂々と兄を抜けよう」という言葉に道兼卿はうなずきます。

嫡男の道隆卿が兼家卿の跡を継ぐのは自明の理です。

しかし、道兼卿にとっては自分よりも道隆卿の嫡男・伊周卿が父に続けて政権を執る事は避けたかったのかもしれません。

花山院の退位で功があったにも拘らず急激に出世した伊周卿より自身が優遇されず、お披露目の宴に呼ばれない事を不満に思ったのでしょう。

兼家卿は自身が実兄と激しい争いをした経験から『宴は定子の披露目であり、道兼の3歳の娘の入内も考えている』と不満を反らし、公卿たちの妬みを受けない様策を伝え、同族争いを避けたのではないでしょうか。

>道綱は無能でも人がよいらしく、俊古が道綱から「美味しいお菓子をもらった」と嬉しそうにしています。

何見氏の言う『無能』は漢籍ができない『一文不通の人(何も知らない奴)』というだけで全てが無能の様に評されている様にも見えます。

藤原道綱卿は『大人し過ぎるおっとりとした性格』で内裏歌合の和歌は母の代作でも弓の名手です。

道長卿は、蔵人の勤務中に「どう?しっかりやってる?」と笑顔の道綱卿と出会います。

「道綱の兄上、如何しました?」と尋ねる道長卿に道綱卿は「用事ついでに道長がちゃ~んとやってるか見に来た」と屈託なく言います。

蔵人所の職員である俊古さんが声をかけ、昇進祝いの挨拶を述べます。

「一月ほどのお付き合いですが、その節は大変お世話になりました」と俊古さんが言います。

俊古さんは道綱卿に美味しい菓子を頂いたそうですが、道綱卿は覚えていない様子で笑顔が固まったままです。

そんな俊古さんに道長卿は、「蔵人は長いのか」と尋ねます。

俊古さんは「はい」と答え、「人の浮き沈みを色々見て来た」と言います。

道長卿は「為時を知っているか」と尋ねます。

俊古さまは、「為時さまは温厚で先の帝によく仕えておりました。まさか実資さまも為時さまも、あのような形で職を解かれるとは」と言います。

>それにしても「おいしいお菓子」とは一体なんなのか?

平安時代、貴族の食事では甘味が出されました。基本的に旬の果物(水菓子)ですが、米粉や小麦粉を練って油で揚げた『唐菓子(唐果物)』も出ました。

唐菓子は唐代に中国大陸から伝わった菓子類です。

『団喜』などは仏事や祭祀用として尊ばれ、唐菓子が和菓子に大きな影響を与えたと考えられています。

現在でも『清浄歓喜団』として、京都で市販されています。

作中では、高坏に乗せられた唐菓子が供されていました。

11回で道綱卿が食べていたのも唐菓子の一つ『索餅』です。索餅は素麺の起源とされていますが、長崎県に伝えられている郷土菓子『麻花兒(マファール)』と類似するところがあるそうです。

1回で幼少期の道長卿(三郎)がまひろさんにあげた菓子は『紛熟(ふずく)』と言います。

『源氏物語』49帖「宿木」にも記述があり、米やゴマ、豆類の粉を混ぜ甘葛を加えて茹で固めたものです。

また、氷室に保管した氷を削ってあまづら(甘葛)をかけて食べるかき氷は希少な贅沢品でした。『枕草子』にも「あてなるもの。(中略)削り氷にあまづら入れて、新しき金椀に入れたる。」と記述されています。

>以前、SNSで中国の伝統菓子という触れ込みで和菓子のような写真が投稿されました。

投稿されたものなら具体的にリンクを貼るなどしてどんな菓子か提示してください。

何見氏の言う『SNSで中国の伝統菓子という触れ込みで和菓子のような写真』とは下記記事のようなものでしょうか。

写真を見ると一見和菓子の様にも見えますが、記事では『「中国麺点史」の記載によると、茶を飲む習慣が中国全土に普及し始めたのは唐の時代で、その時代に茶を飲みながら茶菓子を食べる習慣も始まり、そこからすでに1000年以上の歴史を誇るようになっている』とあります。

唐菓子の様に唐由来の菓子が遣唐使などの使節によってもたらされ、それぞれの国で変化していったのでしょう。

・倫子とまひろ、勝者はどちらだ??

>ここで為時の家がもう限界だとわかる場面へ。

為時公の屋敷では、いとさんと乙丸以外の使用人に暇が出されました。

まひろさんが「父上が官職を貰える日が来たら、また戻って来てくれ」と別れの挨拶をしています。

しかし、摂政・藤原兼家卿に見限られた今の為時公には下男・下女の再雇用の道も難しい状態かもしれません。

>そして、まひろは道長の文を見つめる。

>道長も、まひろの文を見ている。

まひろさんと道長卿は、それぞれが受け取った文を見ています。そして月を見つめます。

画像は10回の道長卿の文ですが、『古今和歌集』巻第十二に入っている紀友則卿の 『命やは なにぞは露の あだものを 逢ふにしかへば 惜しからなくに』の歌です。

『命とは儚い露のようなものだ。

そなたに会うことができるのなら、命なんて少しも惜しくはない』と道長卿は送ってきました。

まひろさんが送ったのは陶淵明の『帰去来辞』。

「帰りなんいざ」で始まる冒頭が有名な詩です。

陶淵明(365‐427)は没落士族階級の出身の東晋の詩人で、若いころは官職をめざしましたが、現実に失望した陶淵明は田園に帰隠して自然のままに生きる道を選びます。

『帰去来辞』はそんな彼の決意の詩といわれています。

『そなたに逢いたい』と熱烈な愛の告白の歌で気持ちを表す道長卿に対し、『過去は過去であり、悲しむだけでなく自分の進むべき道を歩みなさい』と諭し、逢瀬に応じていましたが、さて・・・

>『新古今和歌集』を学んでいる姫君サロンの面々。

>おなごはひたすら殿御を待つだけなんて! 待っているうちに寝てしまうなんて寂しい!

>そうキュンキュンしていると

左大臣家の姫君サロンでは、『古今和歌集』の歌が教材になっていました。

君や来む われや行かむの いさよひに 真木の板戸も ささず寝にけり

『古今和歌集』巻第十四 恋歌四 690

意訳:

貴方が来るかしら、それとも私が行こうかしら……とぐずぐずしているうちに、十六夜の月が見えてきて、私は寝床の扉も閉めずに寝てしまいました。

この歌について、しをりさまは「女子がひたすら殿御を待つだけなどもどかしい」と言い、茅子さまは、「待っているうちに寝てしまうなんてさみしい」と言います。

しかし、まひろさんは「(歌い手は)寝てはいない、寝てしまった事にしないと、自分が惨めになると思ったからではないのか」と解釈します。

『いざよい』は『躊躇う』事の意味で『十六夜の月』と掛けています。

『満月より遅れて出てくる『躊躇う十六夜月』が出て来る時間まで寝床の戸を開けて殿方を持ったのに来なかった。結局一人寝もできず「寝たのよ」と言わないと来ぬ人を待つ身が惨めだ』とまひろさんは待つ女性の辛さを解釈したのでしょうか。

赤染衛門は「言葉の裏を感じるようになると、歌がよりよく詠める様になる」と言い、会はお開きになりました。

>そう笑いあう二人がおそろしい。

(中略)

>こんな激しい毒を飲ませてきてどうしようと言うのですか。

>おそろしい。

姫たちに続いて立とうとするまひろさんを倫子さまが「少し話をしない?」と引き止めました。

「父上の事はどうなりましたか?」と為時公のその後を尋ねる倫子さまでしたが、まひろさんは「もうくよくよしてもなるようにしかならないので、亡き母の様に家の事をするつもりです」と答えます。

「ここにはいらしてね、息抜きにはいいところでしょうと」と倫子さまはまひろさんに頼みまひろさんも笑顔になります。

まひろさんは「なぜ倫子さまは婿を取らないのですか。殿御から文が山のように来ていると聞いていた」と尋ねます。

倫子は、「両親は自分が猫にしか興味がないと思っているが思う人はいる」と打ち明けます。

「どなたですか?」と訊くまひろさんに、「言えない」と扇で顔を隠しながら笑います。

まひろさんは「ああ、そうですね」と言います。

倫子さまは、「でも必ず夫にします。この家の婿にします」と宣言し、「その時まで誰であるかは内緒」と言います。

楽しそうに笑う倫子さまに「それは楽しみでございますね」とまひろさんも顔がほころびます。

倫子さまが夫にしたい殿方はもちろん道長卿なのでまひろさんが想いを寄せる人と重なってしまうのですが、『左大臣家という上級貴族の正妻候補と立場上妾扱いにしかならぬ没落貴族の娘がお互い知ってか知らずか最高権力者の御曹司を慕う』という視聴者をハラハラさせる絶妙な関係になっているのだと思います。

・女の黒髪に縛られ、脛に惑う?

>まひろは仏像に手を合わせ祈ります。

>そして書き物をして、野菜を作る。

>顔に泥がついてしまい、“いと”が笑っている。>乙丸は薪を拾ってきて、よろめいてまひろと共に転んでしまいました。

まひろさんは小袖に着替え、いとさんと掃除などの家事をして、畑で野菜も作っています。

柴刈りは、乙丸の役目でしたが、拾ってきた薪の重さによろめき、まひろさんと共に転んでしまいました。

>まひろが読んでいたのは『史記』「秦始皇本紀」と『長恨歌』です。

苦しい家計をしのぐため働き手に暇を出し、自ら働くまひろさん。

一方で勉学に打ち込み、司馬遷が編纂した歴史書『史記「秦始皇本紀第六」』を読み、白楽天の『長恨歌』を書写しています。

藤原行成卿も道長卿に頼まれ書写をしていましたが、印刷して本を刊行する事の無い平安時代、文書は書写するあるいは書写させるのが常でした。

以前、絵師の家で代筆業をしていた様にまひろさんはお代を取って漢籍などの書物を書写して糊口を凌ごうとしているのかもしれません。

書写といっても誤字脱字はできない訳で学者などの識者や能筆家の手による写本はありがたがられたのではないでしょうか。

『史記』「秦始皇本紀第六」

司馬遷

天子称朕固不聞聲

於是二世常居禁中、興高決諸事

<書き下し文>

天子の朕と称するは固(もと)より、聲をだも聞かず、と

是に於いて、二世、常に禁中に居り、高と興(とも)に諸事を決す

<意訳>

「天子が〝朕〟と称するのは、朕は『朕兆』という意で、事の端緒をちらっと見せるという意でありまして、臣下はもとより陛下のお声さえ聞くことができないということでございます」と。こんな訳で、二世は常に禁中にいて、高と二人だけで諸事を決定した。

秦の始皇帝が崩御した後、宦官の趙高が若い二世皇帝を思うがままに操り、他の廷臣を近づけず、権力を意のままにして暴政を敷いていた時代の記録で1回に出てきた『指鹿為馬(しかをさしてうまとなす)』の故事もこの時代の話です。

白楽天の「長恨歌」は七言古詩、120句、840字の長編詩で、この詩が入った『白氏文集』は日本にも伝えられ『源氏物語』や『枕草子』にも影響を与えたと言われています。

唐の皇帝玄宗と絶世の美女・楊貴妃との恋愛という史実に基づく内容です。

玄宗皇帝を直接指すのを憚り、漢皇帝に仮託して傾国と名高い楊貴妃に入れ込むあまり政治を忘れ国を傾け、ついには安史の乱が起きる様を描いています。

>つまり道長がまひろの白い脛を覗き見るということは、彼はもう情欲の虜であることが見えてきて……ったく、けしからんドラマですね。

ある日、道長卿がまひろさんを訪ねて来ますが、屋敷の中になかなか入れず、百舌彦さんと二人垣間見の状態になりました。

そして出て来た乙丸に、道長卿は「今宵いつもの場所で待っている」と伝えてくれと言いますが、まひろさんの事を慮る乙丸は「若君、もういい加減にしてくださいませ」と窘める様に言います。

百舌彦さんが乙丸を咎めますが、道長卿は乙丸に「頼む」と頭を下げました。

まひろさんは急いで表に出ましたが、道長卿の姿はそこにはありませんでした。

道長卿主従がしていた『垣間見』ですが、平安時代成人した男女が顔を合わせ会話する事は相当な親密な仲でしかありませんでした。

噂を聞いて訪ねる場合や最初からお目当ての女性を探すため一方的に覗き見る場合があり、『垣間見』と言います。

道長卿はまひろさんと一夜を共にした仲ですが、まひろさんは身分差などを考慮し、距離を置こうとしました。

しかし、道長卿は逢いたい気持ちが抑えられず、為時公の散位により自ら家事をするまひろさんを垣間見たのでした。(道長卿の視線は彼女の髪に向いていましたが)

現代ならば通報されそうな不審者な道長卿主従でしたが、『源氏物語』でも、源氏の君が『夕顔』『空蝉』『若紫』『末摘花』など多くの女性を垣間見していました。

平安時代は大事な恋愛のきっかけだったのでした。

東京国立博物館

重要文化財

京都国立博物館

さて、さも道長卿がまひろさんの『水仕事をする白い脛』に欲情して情欲の虜であると述べ、『昔の日本人は大きな胸はむしろマイナス』『どこがエロチックなのか?』『昔の人は脛に煩悩が炸裂する』とまで言っていますが。

まひろさんに逢いたいあまり訪れたものの、屋敷の中になかなか入れず、出て来た乙丸に道長卿は「今宵いつもの場所で待っている」と伝えてくれとだけ伝えています。

乙丸にしても、辱めと認識して『もういい加減にしてくださいませ』と言ったのではなく、一緒になれない身分差や立場であり、身を引こうとしたまひろさんを慮り、『今は生活の立て直しに奔走する姫さまの気持ちを掻き乱さないでくれ』と言う意味だと思います。

>結果、夜になって、まひろは密会の場所へ向かいました。

夜、六条の廃院で再び2人は束の間の逢瀬となり抱擁し口付けを交わしました。

熱い口付けの後、道長卿は「妻になってくれ」と思い詰めたような表情でまひろさんに懇願します。

道長卿は「遠くへ行かず、都で政の頂を目指す」と言います。

「まひろの望む世を目指す、だから側にいてくれ、2人で生きるために考えた事だ」と真剣な道長卿にまひろさんは「それは私を北の方にしてくれるって事?」と尋ねます。

道長卿は、「北の方は無理だ」と即答します。

そして「俺の心の中ではお前が一番だ」と打ち明けます。

しかし「心の中で一番でも、やはり北の方には勝てない」とまひろさんは思っていました。

「それでもまひろが一番だ」と道長卿は言いましたが、まひろさんにはそれが耐えられず「耐えられないそんなの!」と叫びました。「俺の気持ちもわかってくれ!」「わかってない!」二人は押し問答になりました。「ならばどうすればお前は納得するのだ! どうすれば、おまえは納得するのだ!言ってみろ!」と道長卿は声を荒らげ尋ねます。

「遠くの国に行くのは嫌だ、偉くなって世を変えろ、北の方でなければ嫌だ、勝手なことばかり言うな!」と言い捨て、まひろさんを一人邸内に残し去ってしまいました。

その場に立ちつくすまひろさん。

道長卿は東三条殿に戻りました。

父・兼家卿に対面すると、兼家卿は「蔵人所の居心地はどうだ」と尋ねます。

道長卿は「お願いがございます」と切り出しました。

一方まひろさんは泣きながら、水面に映る月と自分を見ています。

>相手の黒髪を思う。

>相手の白い脛を見て辛抱たまらない風情になる。

>相手に出会ったら即座に唇を重ねる。

>妾にするからわかってくれと懇願する。

>道長の恋心とは、結局のところ情欲ではないかと思えてきます。

いかにも男は身体目的、情欲目的と言いたげですが、風情が全くありません。

前述の文章からして『どこにエロスを感じるのか』を殊更強調して語りたいのは何見氏なのではないですか。

父が散位となり、以前の兼家卿への不義理から後ろ楯を失い、没落貴族の娘となったまひろさんは到底摂家の御曹司の北の方になれるはずもありません。

かと言って貴人の妾となって来ぬ人を待つのも耐え難い女心もあるでしょう。

『直秀のような死に方をする人を無くさなければいけない』とまひろさんに諭され、そのために『都で政の頂を目指す』と道長卿は誓ったのに、恋路に夢中になって『北の方は無理だが妾として側にいろ。お前が一番』と言う。

子を成し一族を繁栄させ、娘を入内させ外戚として国政の頂きに立たねばならないのに妾にしかならない自分に入れ上げ疎かになるならと『長恨歌』を学ぶまひろさんは身を引こうとわざと『北の方になりたい』と無理難題を言ったのではないでしょうか。

・MVP:藤原道長?

蛟竜(こうりゅう)雲雨を得る。

『三国志』「呉志」周瑜伝

意訳:まだ世に出ていなかった才能のある人物が、時を得て、実力を発揮することのたとえ。

出典 故事成語を知る辞典

>これが武士ならば、『麒麟がくる』の光秀や、『鎌倉殿の13人』の義時のように、初めて血を流すことが覚醒となるのに、道長は性の目覚めでした。

>冗談でもなんでもなく、出世手段の違いです。>武士は武功で出世する。

>この時代の貴族は子を為し、入内させることで出世する。

>性は避けて通れません。

触穢とは、神道上において不浄とされる穢に接触して汚染される事です。

神道においては人間・動物の死と出産、女性の生理は「三不浄」として忌避され、また、血の流出や神道における国津罪に相当する病気にかかる事も穢であると考えられてきました。

貴族はこの『穢れ』に触れる事を非常に忌避し、賤民や家に仕える武士に荒事を任せました。

それと平安時代中期の武士は皇族から臣籍降下し、受領として土地に土着し武装したり、貴族に仕えたりした身分の人たちで明確な武家政権ができるのは源平合戦から鎌倉時代にかけてです。

なんどもいいますがきちんと『摂関政治』を分かって『性は避けて通れません。』と言っていますか。

中学・高校生レベルの歴史を軽視しすぎでは。

・大河ドラマはサイテー男ばかりだと気づこう?

>道長がサイテーだ!

>そんな嘆きが満ちてきそうではあるものの、それは誠意あってのことです。

この項目から5ページ目なのですが、4ページ目になっていますので訂正してください。

道長卿が平安時代男性として、どの様な面が最低でどの様な面が『誠意あってのこと』なのか平安時代当時の恋愛観や『摂関政治』を踏まえてきちんと具体的に解説をお願いします。

>大学生サークルのノリが抜けない連中が、国の頂に立ったわけですから、そんな連中の下劣事情を、どうしてNHKはロンダリングするような描き方にしたのか。

>呆れながらもリストにまとめますと、ともかくあのドラマに出てくる男はカスの精鋭部隊です。

平安時代の貴族と戦国時代や江戸時代(幕末)の武士や平民、明治初期の政府高官たちの恋愛観や側室などの奥向きなどの制度が違うのも考慮せず、自分の政治的信条や思想や妄想で歴史を語られても平安時代に全く添わず話になりません。幕末明治の男の最低さを語りたいなら別記事を上げてください。『蛇足』でしかありません。

>しかも文春砲がまたも炸裂し、主演の意向で「阿茶局に井上真央さんをキャスティングするつもりだった」なんて暴露まであります。

>仕事と恋の公私混同は、時代を超えて悪をもたらします。

>井上さんが巻き込まれなくて本当に良かった。>彼女は大河が失敗した結果、キャリアが停滞しました

『どうする家康』は去年の10月にクランクアップし、12月に放送終了しています。

『文春砲だから間違いない!』とばかりにゴシップ記事を上げていますが、実際に井上さんはドラマに出演したでしょうか。

裏付け実際に無くても疑惑があるからそうに違いないでは信憑性が全くありません。

また井上さんが出演したところでなにが気に入らないのでしょうか。

『花燃ゆ』主演、松本さんと共演経験があるからというどうしようもない私怨ですか。

井上さん、『少年寅次郎(2019年)』の車光子さん役で主演していますが。

>旧ジャニーズファンを狙うことのメリットとデメリットが指摘されています。

>思えば昨年は、旧ジャニーズタレントにどれだけ忖度できるか試されているようでした。

>主演を褒めちぎれば恩恵に浴することができたのかもしれませんが、私にはできなかった。

>自分の要領の悪さを嘆くばかりです。

自分の要領の悪さへの嘆きではなく、所詮『学生時代の『縁の地巡りをしたかったのに!ジャニーズ巡りをしたいとか宣ったジャニファンに小馬鹿にされた!奴らは新選組巡りなんて「キモっw」と思われて小馬鹿にするに違いない!

ジャニーズとファンは不快!』という私怨で信憑性もない文春砲を根拠として松本さんとそのファンを敵視して中傷し続けているだけではないでしょうか。

『どうする家康』第48回~

個人のnoteやSNSならともかく、商業アフィリエイトブログは私怨を垂れ流す場ではないと思います。

それも歴史系商業サイトで校閲もしていない、垂れ流していけない様な実在俳優さんへの侮辱・誹謗中傷やファンへの暴言を平気で繰り返し流してだれも責任取らないのはいかがなもなのかと思います。

・読み方に人格が出る緊張感?

>前回のこの解説が素晴らしく読み応えがあります。

>山本淳子先生の解説が素晴らしくないわけがありませんね。

ステラの山本淳子先生のコラム記事です。

私も漢籍解釈などで参考にさせて頂いています。

ゴシップではなく、こういう有意義な記事の紹介をお願いします。

>でも振り返ってみて私は、まひろが己と陶淵明を重ねたと解釈し、突っぱねたとしている。

>解釈に性格のきつさがあからさまに滲んでいるんですね。

>うーん、怖い。

>もう今更だし、昨年の方がよほど性格の悪さが滲んでいたけれども、これが文学解釈の味だと思います。

人の解釈が自分の漢籍解釈と違うからと言って『性格がきつい』『怖い』『昨年の方がよほど性格の悪さが滲んでいた』とライターの方個人の性格をこき下ろすのは失礼ではないでしょうか。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?