大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第20回~

5月中旬になりました。真夏日もありますが、生活は充実したものになっているでしょうか。

急に暑くなり気温や気圧の変化など、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第20回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

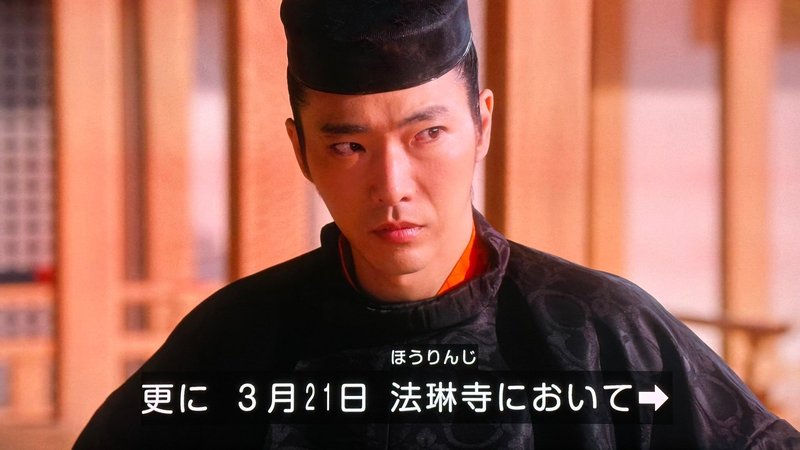

>矢を放った藤原隆家と、その兄・伊周はどうなってしまうのか。

藤原伊周卿は、藤原為光卿の三の君・光子さまに懸想し、彼女を訪ねます。

しかし、その邸宅・一条殿の前に立派な牛車が止まっているのを目にし「あいつに裏切られるとは思わなかった」と悲しみます。

それを見た伊周卿の弟・隆家卿は「懲らしめよう」と兄に持ち掛け、兄弟は騎馬で一条殿へ押しかけました。

調子に乗った隆家卿は弓に矢をつがえ、兄の制止も聞かず、屋敷から出て来た僧形の人物を狙い弓矢を射ました。

しかし、光子さまの兄・斉信卿が「院!」と呼び掛けた事で伊周卿と隆家卿は、自分たちが矢を射た人物が花山院である事を知ります。

花山院は光子さまではなくその妹・儼子(たけこ)さまの許に通っていたのでした。

こうして長徳の変が幕を開けたのでした。

>藤原道隆の死の翌長徳2年(996年)

『藤原道隆の死の翌長徳2年(996年)』とありますが、『藤原道隆の死の翌年』でしょうか。

長徳の変を描くのに、前年の道隆卿薨去から書く必要があるでしょうか。

敢えて書きたいのなら1年の流れを書いても良いのでは。

藤原伊周卿は父・道隆卿が病の間のみの『内覧(天皇に奉る文書や、天皇が裁可する文書など一切を先に見る事ができる令外官の役職)』に就任します。

道隆卿が飲水病が元で亡くなったのは長徳元年(995年)5月。

その後、道隆卿の弟・道兼卿も関白就任からわずか10日ばかりで疫病により他界します。

もう一人の弟・道長卿と伊周卿が関白を争いますが一条帝は伊周卿の内覧を停止し、道長卿を内覧とします。

道長卿は関白就任を望まず、内覧のまま右大臣として政に参加します。

その後も宮中で伊周卿が道長卿に掴み掛かり、伊周卿・隆家卿兄弟が出仕を取り辞めるなど確執は続きました。

>その子である藤原隆家が放った矢が、花山院をかすめて飛んでゆきました。

>平安貴族といえども、何かと血の気が多い中世です。

当コラム上記に先週の粗筋として書きましたが。

『藤原隆家が放った矢が、花山院をかすめて飛んでゆきました』とだけありますが、長徳の変に至る色恋沙汰の勘違いによる伊周卿・隆家卿が花山院を弓矢で射る事件の詳細がこれでは分からないと思います。

そして、時代区分として平安時代は中世ではなく『古代』です。

長徳2年(996年)1月。

懸想していた藤原光子さまの許に別の男が通っていると勘違いした伊周卿。

脅しのため、弓に矢をつがえ兄・伊周卿の制止も聞かず屋敷から出て来た僧形の人物を狙い弓矢を射た隆家卿。

矢は目の前を掠め牛車に刺さりました。

彼らが射た人物は花山院でした。

院は三の君・光子さまではなく四の君・儼子(たけこ)さまの許に通っていたのでした。

腰が抜けた様にその場にへたり込む花山院は「矢が…矢が…」と狼狽えています。

駆けつけた斉信卿が花山院に「お気を確かに、院!」と叫び、隆家卿が「院…?」と訝しがっています。

そのうち従者同士の乱闘が始まりました。

斬り合いが始まり、出家の身ながら女性の許に通っている事を公にされたくない花山院は「静かにいたせ!朕は大事無い。」と慌てています。

斉信卿は「お身体に大事はございますまいか」と心配しますが花山院は「早く行け。私ははここに来ておらぬぞ!」と言います。

しかし、深手を負って事切れた花山院の従者を見て花山院は斉信卿とともに顔を引きつらせています。

藤原実資卿の『小右記』長徳二年(996年) 正月十六日条には『右府(道長卿)の書状に云ったことには、『花山法皇は、内大臣・中納言隆家と、故一条太政大臣(藤原為光卿)の家で遭遇した。闘乱が行われた。隆家の従者は御童子二人を殺害し、首を取って持ち去った』ということだ。』とあります。

また、『栄花物語』では『矢は院の衣の袖を射抜いた』とあります。

>案の定、従者同士が乱闘となり、藤原伊周と隆家の兄弟は慌てて馬で逃げ去るのですが、これがただで済むわけありません。

伊周卿と隆家卿が逃げ帰った後、二条第では中関白家親子の会話があるのですがスルーですか。

伊周卿と隆家卿は乱闘の最中、騎馬で逃げ去ってしまいました。

隆家卿が矢を放った相手は花山院でした。

伊周卿は事の重大さをやっと理解し怯え、そんな伊周卿の背中を母・貴子さまが擦ります。

中宮さまの力を借りようとする貴子さまに伊周卿は「中宮さまは頼りになりませぬ!私を関白にする事さえできなかった!」と激しく袖を振りながら泣き語気を荒げます。

一方で隆家卿は矢を放った張本人であるのに悠然と構えています。

貴子さまが「帝とて中宮様の身内を裁いたりはなさるまい」「誰にも見られていないはず」と励ましますが、隆家卿は「院の従者もおりましたゆえ、顔は見られています」とあっけらかんと答えます。

伊周卿は「行かねばよかった」と後悔し弱気ですが隆家卿は「今さら言うな」と呆れています。

>捕えられたのは二条邸の従者で、馬で現場を去ったのは伊周と隆家だと把握しています。

>道長が、命を狙ったわけではないのか?と気にする一方、斉信はこれで伊周と隆家は終わりだとほくそ笑んでいる。

『二条邸の従者』ではなく、『二条第の武者』です。

あと「命を狙ったわけではないのか?」ではなく道長卿は「その2人が院のお命を狙ったのか?」と尋ねたので斉信卿が「だとしたら伊周と隆家は終わりだな」と答えたのです。

矢を射られた花山院を守り、乱闘の一部始終を見ていたのが光子さま・儼子さまの兄で蔵人頭・藤原斉信卿でした。

早速、斉信卿は道長卿に「先ほど一条第で院が何者かに射かけられた。(院に)お怪我はないが、院の従者が2人も乱闘で死んだ。院は我が妹、儼子の許にお通いだった。」と報告します。

道長卿は「死人まで出たのか!」と確認しました。

「捕らえた者は二条第の武者だった。武者たちを置いて馬で去った者が二人。一人は伊周、もう一人は隆家やも」とさらに事の次第を報告しました。

道長卿が「その2人が院のお命を狙ったのか?」と驚きます。

斉信卿は「だとしたら伊周と隆家は終わりだな」とほくそ笑みました。

>彼は藤原公任ほどの切れ物ではなく、人脈で出世するタイプですね。

>描き分けがしっかりしていると思えます。

斉信卿は『平安のF4』の中でもとりわけ野心をあらわにし、花山帝の寵愛を一身に受けるも病に伏せた妹・忯子さまにも自身をとりたててくれるよう口添えを頼むなど若い頃から出世欲の強い人でした。

第19回でも「漢詩や和歌や読書や管弦を楽しみながら、この先は生きてゆきたい」と語った公任卿と違い、右大臣となった道長卿に「参議にしてほしい」と頼んでいました。

斉信卿を演じる金田さんはインタビュー動画『君かたり』内で、騒動について道長卿に伝える場面での斉信卿について「あの当時は「これはとんでもないネタをつかんだぞ」「じゃあどこにネタを持っていく? 道長だぞ? ということは…そうなるよな」というのはたぶん、普段から思っていないとあの場でパッとできないので、常にそういう事を考えて自分が参議にどうやったら入れるかっていう日常の習慣的な感じで考えていたんじゃないかなって」と答えています。

また、自らの出世のために立ち回る斉信卿について、金田さんは「本当におそろしい男だなと自分で演じていても思います」と語っています。

・花山院を巻き込んだ流血沙汰?

>今回の事件では、2名の従者が死亡。

>今は亡き藤原道兼は、まひろの母・ちやはを殺し、虫ケラ扱いしておりました。

>ちやはは貴族なので問題視されましたが、従者ともなれば命が適正に扱われない時代です。

ちやはさまを道兼卿が殺害した際、ちやはさまが殺されたのを目撃したまひろさんは父・藤原為時公に母が殺された事を訴えますが、「みちかね」と犯人の手掛かりを知った為時公は当時の右大臣家を憚って病死扱いにしました。

ちやはさまが貴族だから藤原兼家卿は問題視したのではなく貴族は直接手を下さないため、血で穢れた道兼卿を汚れ役に仕立てたのです。

またこの時、道兼卿についていた従者は口封じで処分されています。

今回は伊周卿と隆家卿が花山院に矢を放ち、それぞれの従者が争い乱闘になり、花山院の従者2人が犠牲になりました。

従者だけなら騒ぎも少ないかもしれませんが、『前の帝である花山院の命を狙って矢を射た』疑惑があり、花山院の従者に犠牲者が出たので大事になっているのです。

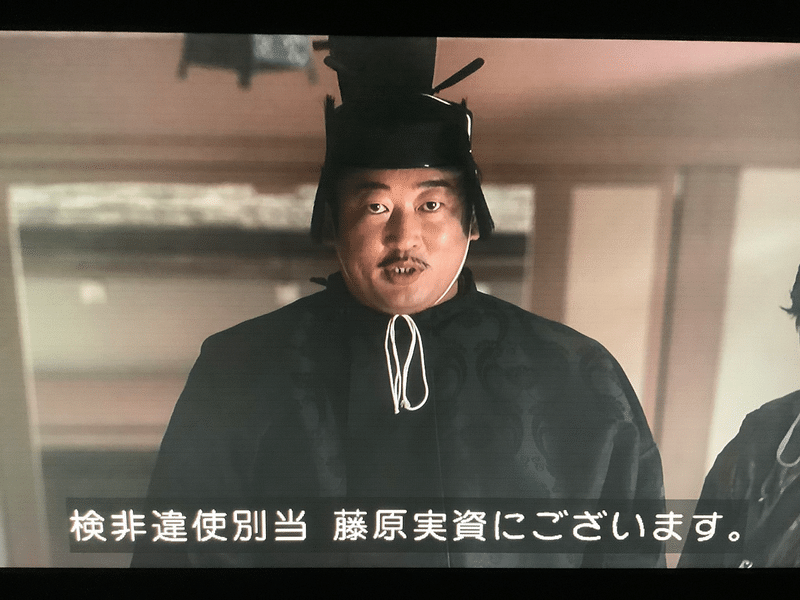

検非違使別当に就任した藤原実資卿は「死人が出た以上はただちに罰する。取り調べるが常道」と言うものの、伊周卿と隆家卿は中宮定子さまの兄弟です。

そこで実資卿は「中宮様のお身内ゆえ帝のご裁可が仰ぎ奉りたく奏上いたした次第」と一条帝のご裁可を仰ぎます。

帝は「官人の網紀粛正、高貴な者の従者たちの乱暴を禁ずる旨、厳命したばかり。こともあろうに院に矢を放ち死者まで出すとは許し難し」と怒りを滲ませながら仰います。

帝は「何故そのような事が起きたのか?勘違いとは?」と実資卿にお尋ねになり、実資卿は「院は光子姫ではなく儼子姫のもとにお通いでしたので」と答えます。

「そのような事で院のお命を危うくし、更に2人の命が失われたのか」と帝はお嘆きになりました。

帝は道長卿に「右大臣、伊周と隆家の参内まかりならず」と伊周卿と隆家卿の謹慎を、実資卿には「検非違使別当は詳しく調べがつけば逐一朕に注進せよ」と引き続きの捜査をお命じになります。

さらに定子さまには「中宮は身内のものに一切会うべからず」と仰り、その場を去られました。

蔵人頭・斉信卿は二条第の中関白家を訪ねます。伊周卿と隆家卿の兄弟、そして貴子さまが正装で出迎えました。

「この騒動で帝を悩ませ奉ったことは、不届きの極み」と斉信卿は言い、謹慎を申し渡しました。

伊周卿はずっと表情が強張り、目が泳いでいますが、対照的に隆家卿は謹慎を申し付けられる瞬間は唖然としたものの、落ち着き払っています。

>実はこの事件、被害者側の花山院にとっても都合が悪い話でした。

(中略)

>時代がくだれば出家の身で女犯してしまう破戒僧はざらにいます。

>そんなことに正面切って今さら怒るのは、『麒麟がくる』で描かれた織田信長のようなタイプだけです。

>しかし当時はまだ真面目。

>出家したのに、女に通っているというのはあまりに恥ずかしいことでした。

仏教では、元々煩悩や執着を断つためのものと考えられ、僧侶の修行の妨げとなる異性という存在は不浄であるとされました。

原則として女性との性行為を絶たねばならない仏教の出家者が、女性と性的関係を持つ事は戒律を破り『女犯』の罪を犯す事でした。

花山院が矢を射られ動揺し、「私ははここに来ておらぬ」と主張していたのは無理矢理の退位で出家したとはいえ、仏門に入った者が煩悩に負け『女犯』を犯して儼子さまとの逢瀬を楽しんでいる事に引け目を感じたのでしょう。

しかし、通っていたのは道長卿と親しい藤原斉信卿の妹君の許であり、花山院自らも院(法皇)の立場のため報告が帝にまで伝わってしまったのだと思います。

律(具足戒)では、僧侶に対して異性との接触は無論、性的関係を持つ事を認めておらず、大宝・養老令の編目の一つ『僧尼令』では僧侶の異性間性交渉、女犯は犯罪とされ厳罰に処されました。

余談ですが、平安時代頃から真言宗、天台宗等の大規模寺院では、剃髪しない少年修行僧(12~18歳くらい)が現れ稚児と呼ばれる様になります。

寺院は女人禁制であるため、稚児は下働きや僧侶の身の回りの世話や儀礼への参加をしたりするなどの他、しばしば男色・少年愛の対象とされました。

ただし『僧尼令』は時代により一貫しておらず、鎌倉時代や室町時代は取り締まりが緩く、鎌倉仏教の宗派などでは僧侶でありながら公然と妻帯し俗人と変わらない生活を送る者もいました。

例えば、浄土真宗の開祖・親鸞聖人は『すべての人がありのままの姿で平等に救われるのが本当の仏教である』と公然と結婚し、一般庶民と同じく魚などの肉も食べる肉食も行いました。(肉食妻帯)

また、室町時代の臨済宗大徳寺派の僧・一休宗純は、仏教の菩薩戒で禁じられていた飲酒・や女犯を行い、盲目の女性・森侍者(森女)という妻がいました。

『正面切って今さら怒るのは、『麒麟がくる』で描かれた織田信長のようなタイプだけ』とありますが。

元亀2年 (1571年)、織田信長公が比叡山焼き討ちを敢行した事について、『信長公記』では「山本山下の僧衆、王城の鎮守たりといえども、行躰、行法、出家の作法にもかかわらず、天下の嘲弄をも恥じず、天道のおそれをも顧みず、淫乱、魚鳥を食し、金銀まいないにふけり、浅井・朝倉をひきい、ほしいままに相働く」とあります。

当時の比叡山は堕落していた事もありますが、焼き討ちの理由として『信長公記』では『比叡山が浅井・朝倉方につき、その憤りを散ぜんがため』と記しています。

>ここで当時の倫理観でも考えてみましょう。

>実資は当然のことながら読んでいる『論語』「子路第十三篇」には、羊泥棒の話が出てきます。

羊泥棒の話は『論語』子路第十三篇・第十八条にあります。

葉公語孔子曰、「吾黨有直弓者、其父襄羊、而子證之。」

孔子曰、「吾黨之直者異於是。父爲子隱、子爲父隱、直在其中矣。」

さも当然という様に『論語』「子路第十三篇」を藤原実資卿が読んでいると断言していますが、読んでいると思われる論拠になる史料はあるのでしょうか。

>実資と帝は法重視。

>道長は孔子のような情重視。

実資卿は平安京内における違法行為の摘発と罪人の捕縛、訴訟及び裁判を司る検非違使の別当です。

『八虐(謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義)』を律令に基き裁き、民を含む都の治安維持を図るが彼の仕事です。

「改訂新版 世界大百科事典」

・藤原為時が淡路守で越前守は源国盛?

中関白家が失墜する一方、藤原為時の子であるまひろと藤原惟規は父の任官を祝っております。

内裏では帝の御前で実資卿が除目の申文を読み上げていました。

その中には淡路守を希望している旨が書かれた為時公の申文も含まれていました。

そして長徳2年(996年)正月25日の除目では。

「正六位上 散位 藤原朝臣為時」

次いで蔵人頭・藤原行成卿が「淡路守 従五位下 藤原朝臣為時」と告げます。

為時公は希望通り淡路守となりました。

為時公は惟規さま、まひろさん、いとさん、乙丸の祝福を受けています。

惟規さまから「国司にご任官されました事、まことにおめでとう存じます」と祝いの言葉を掛けられ、為時公は「国司の任期である4年間を無事に勤め上げたいものだ」と語ります。

宣孝公が「淡路についていくのか」と聞くと、まひろさんは「行く」と言います。

「淡路は下国だけど魚はおいしいし、冬は暖かそうだし、俺も行きたいくらいだよ」と羨ましがる惟規さま。

「お前は都で式部省試に受かるのが先だ」と為時公が窘めます。

惟規さまは「分かってますよ」と笑っています。

そして「10年堪えた末に願いが叶ったのは神仏のご加護に相違ない」と厨子に収められた小さな仏像に手を合わせました。

律令制では、国の等級を決め大・上・中・下の四等級に分けていました。『延喜式』民部上によれば、和泉・伊賀・志摩・伊豆・飛騨・隠岐・淡路・壱岐・対馬の九国が下国に分類されていました。(出典 精選版 日本国語大辞典)

淡路は『古事記』に於いて最初に誕生した国です。

古代には御食国(みけつくに)とよばれ、海人部(あまべ)による海産物の貢納が行われ、天皇の食膳の料を供える国でした。

平安時代に編纂された『延喜式』のにも朝廷の儀式である月次祭の神今食の塩が「淡路の塩」と定められている事が記されています。

長徳2年(996年)正月25日に道長卿が執筆(除目の最高責任者)となって行われた除目(大臣以外の官職を任命する儀式)に於いて、為時公は淡路守となり、10年ぶりに官職を得ます。

この年の除目は大間書(おおまがき)という任命者名簿が残っており、越前守に『従四位上源朝臣国盛(くにもり)』、淡路守に『従五位下藤原朝臣為時』という名が明記されているそうです。

『下国』の場合、従六位下でも国司になる場合がありました。

時代考証・倉本一宏氏は「受領の任官は申文を提出して、そのなかから選ばれるが、十年間も無官で五位に叙されたばかりの為時としては、下国の淡路守くらいが適当だと判断したのであろうか」と仰っています。(『紫式部と藤原道長』講談社現代新書)

>藤原詮子のもとへは、源国盛が挨拶に来ていました。

詮子さまは道長卿を伴い、源国盛卿との面会を受けていました。

国盛卿は「この度の引き立てで越前守となることができました」と謝礼の進物を多数持参して詮子さまを訪ねてきました。

国盛卿について、道長卿は詮子さまの「この人を入れて」という要請を断っており、詮子さまは直々に帝に頼んでいたのでした。

道長卿は「国盛、その方の申文、帝が感心しておられたぞ」と声を掛けました。

しかし、国盛卿は「あれは文章博士に代筆してもらった申文にごさいまして。実は私は漢文が苦手でございます」とあっさり打ち明け、道長卿は「漢文が苦手…」と絶句しています。

道長卿は「今は交易を望む宋人が越前に多く来て、厄介な事になっている。漢語が得意な者をという事で帝はそなたを選ばれたはずだが、そのような不心得では務まらぬ」と伝えます。

しかし国盛卿はのんびりとした口調で、「いやー…。困りましたな。いい通事はいませんかね、右大臣様」と言い始めます。

詮子さまも呆れ顔になり、「あんなにうつけと思わなかったのよ。あの人の母親は聡明なのに」と不満気です。

道長卿は「あれでは越前守は務まらぬ。宋人の扱いを間違えれば国同士のいさかいとなりかねない」と釘を差しました。

「そうねえ…」と詮子さまは思わず口にし、道長卿は「そうね…」と繰り返します。

詮子さまは道長卿の方を見て「怒ってる。あっ、怒ってる。許して」と言い、道長卿は「なんとかする」と答えます。

>もしも道長が、実資や公任ほど秀才であれば、あらためてここで漢籍のテストでも行ったかもしれませんが、道長自身もそこまで得意ではなかった。

>彼は人間関係のバランスを重視するとはいえ、それでも斉信くらい親しいか、頭が切れるかでなければそうそう大きな顔はしないのでしょう。

道長卿自身が漢籍に詳しくない可能性があるのもですが、国盛卿が越前守就任後に推挙してくれた詮子さまへの謝礼のために訪ねてきたのであって

わざわざその場で漢籍のテストをして国盛卿本人や推挙した詮子さまに恥をかかせるような配慮の無い事をする必要が無いと思います。

道長卿が「その方の申文、帝が感心しておられた」と褒めましたが、国盛卿が自ら文章博士に代筆してもらった事や漢文が苦手な事を告白したため、宋人と対応する越前守としては考慮の余地があるとなったのです。

>それよりも詮子は、伊周たちの処分が気になっている様子。

詮子さまが伊周卿たちの処分について尋ねます。道長卿は「除目の後で処分を決めると帝は仰せだが、伊周は大した罪にはならないと思います」と言います。

詮子さまが「なぜ?」と問うと道長卿は「帝は中宮様のお身内に厳しいことはできないかと」と答えます。

詮子さまは「それでいいと思うのか?」と尋ねますが、道長卿は「ただ厳しくすればいいとは思いませぬ。お情けを持って事に当たられる帝こそ私は尊いと感じます」と答えます。

「伊周や中宮はお前の敵なのに」と訝る詮子さまに、「敵であろうともです」と道長卿は言い返し去って行きました。

・宋にあこがれていた父の血は、今も娘に流れる?

>為時がスヤスヤ眠る横で、まひろと藤原宣孝が話しています。

為時公の屋敷。

国司就任の祝いにやってきた宣孝公と酒を酌み交わしていた為時公が横になり眠ってしまいました。

宣孝公は「ほっとしたのであろうな。」と言い、さらに「お前が父上に優しくなってよかった」とまひろさんの父への態度軟化を褒めます。

「学問一筋の一途な男だ。官職を取り上げた兼家さまの事も恨まず淡々と生きて来た。淡路国が肌に合うとよいがな」と言う宣孝公。

まひろさんは「父は真面目だからきっと立派に務めます」と答え、宣孝公に酌をします。

しかし宣孝公は「真面目なだけでもない」と言います。

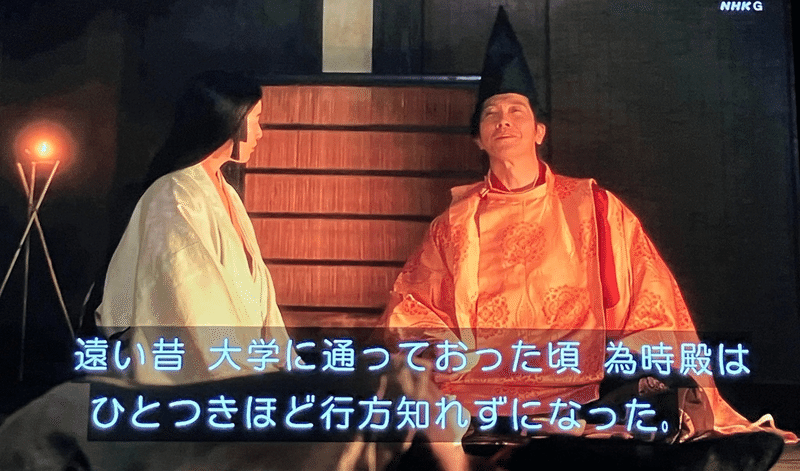

宣孝公は天を仰ぐように「遠い昔、大学に通っておった頃、為時殿は一月ほど行方知れずになった」と昔語りを始めました。

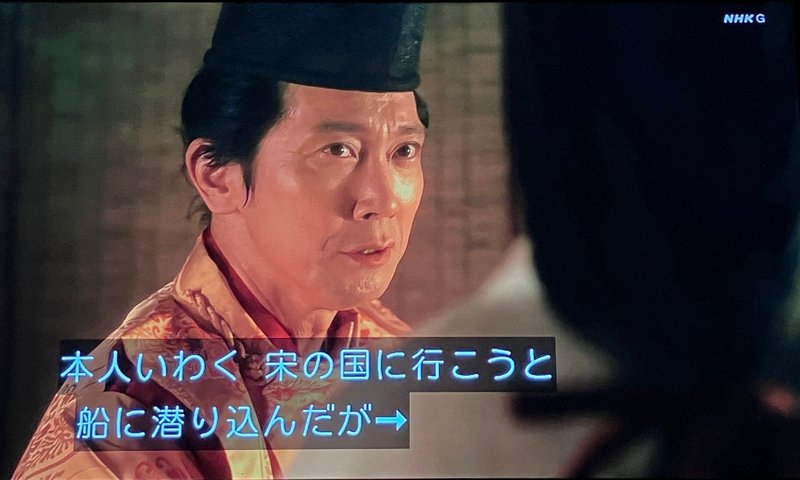

「どこに行ったのか分からず、ある日ぼろぼろになって戻って参った。本人曰く、宋の国に行こうと船に潜り込んだが、船頭に身ぐるみ剥がされて海に捨てられたのだそうだ。運よく別の船に拾われて戻って来たらしい。」

まひろさんにとっては初耳な父の過去。

宣孝公は「そういう型破りなところはお前が引き継いでおる、船で宋にでも渡りそうな危うさがある」と言います。

副音声では『寝たふりをしている為時』と言っています。

「宋には行ってみとうございます」と言うまひろさんに「…であろう?いや危ない危ない」と宣孝公は言い、2人で笑い合います。

まひろさんが越前守について尋ね、宣孝公は「源国盛殿だ」と答えました。

宣孝公は「まだ若く心許ない」とも言います。

まひろさんは、「身分が低い故望むべくもありませんが、父が越前守であれば、宋の言葉もわかってお役に立つのに」と嘆きます。

宣孝公も、「帝が為時殿の学識の高さをご存知であればよかったのだが」と言い、まひろさんは「何とか父の事をお伝え申しげたい」と言います。

宣孝公は、「除目の後に任地が変更されることも、たまにはある」と言って帰って行きました。

その夜書物を読んでいたまひろさんは何かを決意し、墨を摺りました。

>いやらしい話ですが、この辺りで私はニヤニヤしてしまいました。

>筋書きが見えてきたのです。

何を以て『いやらしい話』なのか分かりませんが、『筋書きが見えてきたのです。』とドヤ顔で言うのならばその筋書きとやらを具体的に言ってみれば良いのではないでしょうか。

宣孝公の言う「除目の後に任地が変更されることも、たまにはある」とは『直物(なおしもの)』の事だと思われます。

除目後にも人事の訂正があり、申文を提出する事で受領任官の機会が得られるのにそれさえ『いやらしい』とは。

除目には直物(なおしもの)という人事などの訂正があります。

直物(なおしもの)

除目(じもく)の後日に召名(めしな=任官者を列記し奏聞を経た名簿)の錯誤、例えば姓(かばね)の宿禰(すくね)を朝臣(あそん)に、あるいは官名の左を右に誤ったりしたものを訂正するなどの政務。

執筆の大臣が外記(げき)の直物勘文(なおしもののかんもん)(調査書)を取り寄せて奏上ののち、参議に命じて訂正させる。

1月初旬に叙位という儀式で為時公は従五位下に叙されました。

叙位は院、東宮、后、公卿などの有力者が推薦し、これを年爵(ねんしゃく)といいます。

従五位下になった為時公は受領になる資格を得て申文を提出します。

そして1月25日の除目で淡路守に任ぜられました。

淡路は律令制では米の収穫など実入りの少ない『下国』でしたが、10年の散位でコネの無い為時公にとっては大抜擢でした。

さて、『父が越前守であれば、宋の言葉もわかってお役に立つのに』と嘆いていたまひろさんは宣孝公から『直物(なおしもの)』の話を聞き、筆を取りましたが…。

・まひろの文が歴史を変える?

>藤原行成が藤原道長のもとへ、申し文を運んできます。

内裏では道長卿の許へ蔵人頭・藤原行成卿によって申文が運ばれて来ました。

「申文が多い」と言う道長卿に、「お許しいただければ私が読んで、重要な物だけお渡しします」と行成卿が言います。

しかし、道長卿は自分で申文に目を通す事にしたため「いや、いい」と断りました。

行成卿は「ご無礼仕りました」と答えます。

>人脈重視の策士である斉信。

>出世から距離を置きつつ、参謀役をかってでる公任。

>そして行成は誠意と書道です。

F4の飲み会に於いて、道長卿に公任卿が「適切な除目を行うには各々の抱える事情を知っておいた方がいい」と助言し、公任卿が「行成を使う様に」と言っていました。

公任卿曰く、「女子たちは皆、行成の字を欲しがる」との事で行成卿は後宮の女房たちと密な繋がりがあるため、「女たちの男どもとの睦言からあいつらの知られたくない事を仕入れろ」と策を授けていました。

行成卿はその能筆を以て後宮サロンで女性たちと交流し、表向きでは分からない「貴族の裏の顔」を伝える役目を担っています。

また、行成卿は勅旨や上奏の伝達や、天皇身辺の世話等を取り仕切る蔵人所の長である蔵人頭です。

帝の首席秘書として、重要な人物であるといえます。

『おなごの睦言で秘密が漏れるから、そこを探れということです。なかなか汚いですね。』『道長のためなら倫理は二の次になるようです。』という何見氏からすれば女性との交流から情報を得るなど誠意がないとなるのでしょうが、斉信卿、公任卿、行成卿それぞれ情報を得る人脈があるからこそ生き残れるのではないでしょうか。

>お勉強はあまり得意でないものの、道長は頑張って申し文に目を通す。

道長卿が執筆(しゅひつ=叙位・除目 (じもく) を執り行い、記録する役)として申文を確認しているのですが、『お勉強はあまり得意でない』とか『頑張って』とかここでわざわざ言う必要性がありますか。

道長卿は次々と申文に目を通しています。

そして最後の一通を開いた道長卿は驚きます。

申文には漢文が認められていました。

>そしてあわてて文箱を開け、かつてまひろから受け取った文と見比べる。

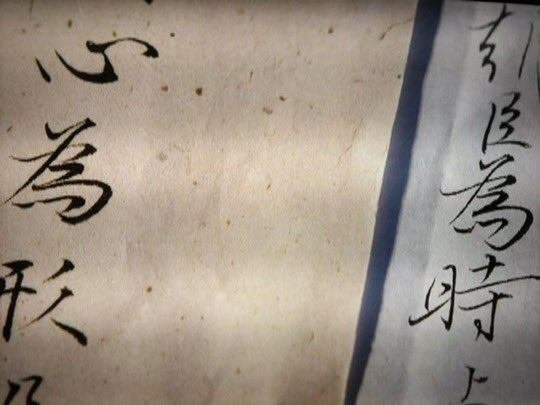

道長卿が文箱から取り出した文はまひろさんが昔送ったものですが、これは陶淵明の『帰去来辞』の一節で、『既自以心爲形役 奚惆悵而獨悲』の部分に当たります。

何かに気付いた道長卿は土御門殿へ戻ると、昔まひろさんから送られた陶淵明の『帰去来辞』を文箱から出して比べました。

2通の『為』の筆跡は大変似ていました。

為時公の申文の漢文をまひろさんが代筆していたのでした。

作中では『古事談』での『苦学寒夜 紅涙霑襟 除目春朝 蒼天在眼』でした。

『古事談』では、淡路守となったつらさでこれを書いたという筋書きになっています。

『今昔物語集』では『苦学寒夜 紅涙霑襟 除目後朝 蒼天在眼』となっています。

『写本の過程で字が変わってしまうことはよくあります。』との事です。

苦学にも関わらず、除目で思うように官職を得られなかった無念さを空の青さで表し、『寒夜』↔『後朝』、『紅涙』↔『蒼天』という対句表現になっています。

また『蒼天』には青い空というだけでなく、『天子』という意味もあり、帝へのメッセージにもなっているのでしょう。

>すると、かつてこの文を発見して悩んでいた倫子が、夫の道長に声をかけます。

>用件は文のことではなく、女院様こと詮子の気分が悪いということでした。

御簾越しに倫子さまが申文を見ている道長卿に「殿」と声を掛けました。

女院・詮子さまが昼頃から気分が悪いと臥せていたのでした。

道長卿はまひろさんの文を戻し、詮子さまに面会します。

詮子さまは「道長には伝えるなと言うたではないか」と倫子さまを叱ります。

倫子さまが「女院様が心配で」と謝りました。

詮子さまは「もうようなった」と半身を起こし、「つまらぬのう、やっと我が世の春が来たと思うたら体が利かぬ」と言います。

「まだお若くお美しい」と言う道長卿に、「心配かけてすまなんだ」と詮子さまが謝ります。

詮子さまが「倫子はよくできた妻だが、いささか口が軽いのう」と言ったため、道長卿と倫子さまは共に詫びました。

>そのころ帝は、あの申し文を読み、恥じていました。

内裏では一条帝が為時公の申文をご覧になっています。

「学問に励んだ寒い夜は血の涙が袖を濡らした。除目の翌朝 無念さに天を仰ぐ私の眼にはただ蒼い空が映っているだけ」

帝は申文をお読みになった後、道長卿に「蒼天は天子を指す言葉でもある。朕の事か。右大臣、なぜこれを?」とお尋ねになります。

道長卿は「恐れながら、為時は漢籍にも詳しく宋の言葉も解する様子です。正直、源国盛に越前を任せるのはいささか心許なく…」と答えました。

こうして「父の語学の才能を政に活かすため越前守にしてほしい」というまひろさんの密かな願いは報われ、為時公は越前守を拝命する事になったのでした。

>あの対句にあった「蒼天」とは天子、つまりは「帝に見る目がないということか?」と言い、その上で「右大臣である道長はなぜこれを見せたのか」と問いかけます。

一条帝は道長卿に「蒼天は天子を指す言葉でもある。朕の事か。右大臣、なぜこれを?」とお尋ねになっており、道長卿は「恐れながら、為時は漢籍にも詳しく宋の言葉も解する様子です。」と推挙理由を挙げています。

『紅涙(血涙)』と『蒼天(天子)』は対句表現になっており、『除目で叙任されず悲嘆の涙にくれながらも天を仰ぐと蒼天(帝)が眼にありました』という意味で「帝に見る目がないという事か?」のニュアンスではないと思います。

かつて為時公は貞元3(978年)正月の除目に於いて、『昨今の式部省には学識の乏しい者が重要な位についている、しかし大学(寮)で首席であった自分こそその役目にふさわしい』と申文に書き、円融帝は『学識の乏しい者』のくだりに対し「朕の決定に不服があるのか」と仰り心象を悪くしていました。

>どうにも謎めいてきました。

>まひろはどうやって申し文を届けたのか。

>宣孝経由でしょうか。

六位では受領になる資格がありませんが叙任により従五位下になったので為時公は資格が得られ、申文が出せるようになりました。

『今昔物語集』によれば、『為時公は上申書を内侍(上奏、伝宣を司る内侍所の女官)を介して帝に奏上した』とあり、これに沿うならば女房として後宮に出入りが可能で且つ道長卿の許へ申文を運んだり帝周りの諸事を取り仕切る蔵人頭・藤原行成卿とも交流がある人物としてききょうさんに取り次ぎを頼む手段もあると思います。

・全てはまひろの策の通り?

>こうして為時は、越前守に任じられることになりました。

>その場面で、横にいるまひろの口元がニヤリ。

道長卿がまひろさんが書いたであろう詩を帝に奏上した事で、為時公は越前守を拝命する事になりました。

束帯姿の為時公と共に勅使に頭を下げるまひろさんの口元から笑みがこぼれます。

「惟規にも使いを出してこの事を知らせます」と言うまひろさん。

話がうまく運び過ぎると思ったのか、為時公は「淡路守でももったいないお沙汰であったのに何もしないうちに何故か突然越前守に国替えされた。どういう事か?」とまひろさんに尋ねました。

「博学である父上の事が帝のお耳に入ったのでしょう」と答えるまひろさん。

為時公は「誰が帝に伝えてくださったのだ?」とまひろさんに再び尋ね、「恐らく右大臣道長様であろう」と自問自答しています。

為時公は「従五位下の叙爵も淡路守の任官も越前守の国替えも全て道長様のお計らいだ。そしてそれは道長様のお前への思いとしか考えられぬ」と思っていた事を打ち明けました。

そして為時公は「もうまひろの生き方にはとやかく言わぬ。道長さまとお前の事は儂のような堅物には計り知れぬ事なのであろうが、そこに踏み込む事もしない」と道長卿とまひろさんの繋がりを肯定してはみたものの、「ただ何も知らずに越前に赴くことはできぬ」とも言います。

まひろさんは「道長さまは私がかつて恋焦がれた殿御でございました。都にいては身分を越えられない。二人で遠くの国に逃げていこうと語り合った事もありました」と打ち明け、「されど全て遠い昔に終わった事にございます」と言いました。

まひろさんは「越前は父上のお力を生かす最高の国。だから胸を張って行かれませ。私もお供いたします」と笑顔で父に言います。

道長卿のこれまでの計らいから彼の気持ちがまだ残っている事も娘が諦めた理由も悟り、為時公は目に涙を溜めながらまひろさんに微笑みます。

>『今昔物語』をふまえた流れですね。

>ちなみにこの物語では、越前守でなくなってしまった源盛国は頓死してしまったとか。

『今昔物語集』巻二十四第三十話を引用したいなら具体的にリンクを貼るなどして解説を入れて下さい。

為時公の越前守任命については、『続本朝往生伝』や『今昔物語集』『古事談』『今鏡』『十訓抄』に有名な説話があります。

下記は『今昔物語集』の粗筋です。

為時公は一条帝の御代に、式部丞を勤め上げた功労により国司になりたいと願い出ましたが、除目にかかりませんでした。

これを嘆き、翌年の除目の修正が行われた日、為時公は上申書を内侍(上奏、伝宣を司る内侍所の女官)を介して帝に奏上しました。

苦学寒夜 紅涙霑襟 除目後朝 蒼天在眼

苦学の寒夜、紅涙襟をうるおす

除目の後朝、蒼天眼(そうてんまなこ)に在り

内侍はこれを帝のお目にかけようとしましたが、帝はそのときご寝所にお入りになっていて、御覧になりませんでした。

御堂(みどう・道長卿)は当時、関白でいらっしゃったので、除目の修正を行われるため参内なさって、為時の事を奏上なされましたが、帝は為時の上申書を御覧になっておられなかったので、何のご返答もなされませんでした。

そこで関白殿が、女房にお尋ねになると、女房が、「実は、為時の上申書をお目にかけようとしました時、主上はすでにお休みになっておられ御覧になりませんでした」と、お答えしました。

そこで、その上申書を探し出して、関白殿が帝にお見せなさいました。

関白殿は、この句の素晴らしさに感心なさって、ご自分の乳母子であった藤原国盛(源国盛卿)という人がなるはずであった越前守を辞めさせて、にわかにこの為時公をそれに任じられました。

これも上申書の詩句に感心なさったためであり、世間でも為時公を褒め称えた、とこう語り伝えているそうです。

文中では道長卿の事を『関白殿』と呼んでいますが、道長卿は関白にはなっていないので『御堂関白=道長卿』なのでしょう。

一方で越前守を辞退する事になった源国盛卿は、落胆のためか病となり、その秋に大国の播磨守に任じられますがまもなく病没しました。

為時公の詩は、平安時代中期の漢詩文集『本朝麗藻』に記されており、本当にあったものです。

時代考証・倉本一宏氏によれば、『古事談』では、淡路守となったつらさでこれを書いたという筋書きになっていますが、淡路守への任官に於いても大抜擢であり、喜ばしいことですからつらいという詩を書くはずが無いとの事です。

為時公の詩は五言でも七言でも無く韻も踏んでおらず、漢詩としての形式ではないそうです。

為時公が最初に淡路守への任官を申請したときの申文の一句でこの文章があまりにも優れていたので公卿たちの目に止まり、後世に残ったのではとの事です。

>それにしてもどんな手を使ったのか。

>この全て策の通りだと言いたげな微笑みは何か。

>思わずまひろのことを「女諸葛」と呼びたくなりました。

受領の任官の場合、院、東宮、后、公卿といった有力者が推薦する年爵というものがあります。(詮子さまが国盛卿を推挙したのもそれ)

コネの少ない為時公は難しく、1月25日に淡路守に任じられましたが、淡路守に任ぜられる事も大抜擢なのだそうです。

除目には直物(なおしもの)という訂正があり、1月28日に源国盛卿と為時公が受領を交代する事になりました。

この頃、漂着した宋人が越前の松原客館に逗留しており、漢籍に優れ宋人とも意思疎通ができる様な国司が急務だった背景もありました。

まひろさんは詩を書き申文を提出するまでしかできず、申文が読まれ要望が通るかどうかは道長卿の動向次第だと思います。

何でもまひろさんが思う通りにできるわけではありません。

・おぞましき呪詛、ゆるすまじ!?

>倫子は、詮子に薬湯を飲ませつつ、悪しき気が漂っているとして邸の中を調査することにします。

土御門殿では詮子さまがなおも病床に臥していました。

しかし詮子さまは薬湯を飲もうともしません。

作中ではかつて藤原兼家卿が円融帝に毒を盛った時、詮子さまは「薬なぞ、生涯飲まぬ!」と怒りを露わにしましたが、『栄花物語』によると詮子さまは後の事ですが医者と薬による治療を断っていたのだそうです。

倫子さまは、「悪しき気が漂っておる、調べよ」と女房たちに命じました。

倫子さまの命で女房たちが邸内を探し回ります。

家人が床下から小さな壺を見つけて差し出しました。

壺には何枚もの呪符が入っていました。

倫子さまは詮子さまに「少々お部屋を拝見してもよろしゅうございますか?」と断り、詮子さまの部屋の中を探しました。

すると香炉の中からも呪符が見つかり、「恐れながらこれは呪詛でございます」と倫子さまは詮子さまににそれを見せました。

驚く詮子さま。

倫子さまは渋る女房たちを部屋に入れ、調べさせたところ、碁石の入った入れ物など、様々な小物や調度品から同じ様な呪符が見つかりました。

それを見た詮子さまは、「中宮は私を嫌っておる。伊周は道長を恨んでおる。あやつらが私と道長を呪っておるのだ。恐ろしや。恐ろしや。許すまじ!」と怒りを隠せない様子です。

道長卿は倫子さまから呪詛の件を知らされ、「まさかこの屋敷に伊周の息がかかったものがおるというのか…」と尋ねます。

倫子さまは、「屋敷内に起きた事は、私が責めを負うべきでございます。此度の事も私が収めとうございます。殿は内裏でもお役目にご専念くださいませ」と道長卿に頼みます。

「されど、女院を呪詛するのは帝を呪詛するに等しいのだぞ」と言う道長卿に、倫子さまは「それゆえに間違いがあってはなりませぬ。自分にお預けを」と言って微笑みます。

妻の考えに道長卿は「あ…」と何かを察し、「ではそなたに任せよう」とこの件を委ね、帝にも伝えないつもりでした。

倫子さまは笑顔で礼を述べました。

おそらく呪符は中関白家を陥れたい詮子さまが自作自演したもので、花山院を射た件もあり穏便に済ませたい道長卿の意を倫子さまが汲み内々に処理しようとしたのではないでしょうか。

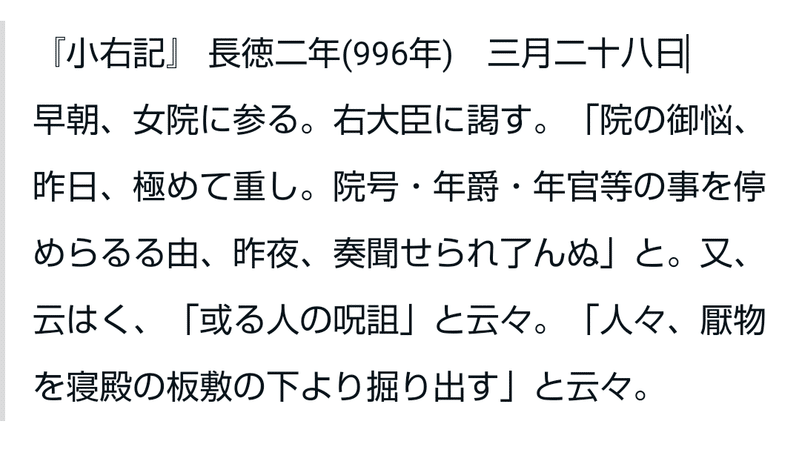

この呪詛事件は『小右記』 長徳二年(996年) 三月二十八日条に『早朝、右大臣(藤原道長)に拝謁した。「院(詮子さま)の御病悩は昨日、極めて重かった。院号と年爵・年官を停(と)められたいということを、昨夜、奏聞された」と。また、「ある人の呪詛である」ということだ。』と記されています。

>伊周と隆家は出頭せず、帝は苛立っております。

>しかも藤原実資がいつの間にか「道長と詮子を呪詛していた」という証言を得ていました。

内裏では帝が「伊周と隆家は何故出頭せぬのだ」と仰っています。

呪詛事件は伊周卿と隆家卿の捜査途中で道長卿と詮子さまを呪詛していた事が発覚し、検非違使別当・藤原実資卿から帝に伝わってしまいました。

実資卿は「伊周殿は祖父である高階成忠に命じて右大臣さまと女院さまを呪詛。3月21日に法琳寺に於いて、臣下は禁じられている大元帥法(たいげんのほう)を修し、右大臣さまを呪詛したことが明らかになっております」と答えます。

お聞きになっていた帝のお顔がみるみる強張っていきます。

「女院と右大臣を呪詛するのは朕を呪詛するのと同じ。身内とて罪は罪。厳罰に処せ」と帝はたいそうお怒りになっています。

道長卿が止めようとするも、実資卿に「速やかに罰する様に」とお命じになりました。

どうする事もできない道長卿は苦しい様な表情をしています。

伊周卿が法琳寺に於いて修した疑いのある『大元帥法(だいげんのほう)』。

承和年(6839年)に唐から帰国した常暁(?‐865)によって大元帥明王像という仏像が初めて日本にもたらされ、大元帥法は大元帥明王を本尊として護国、怨敵調伏のために行われ、9世紀中頃からは、真言院後七日御修法に準ずる国の大法となっていました。(出典 株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版))

秘法のために朝廷のみで行うものでしたが藤原伊周卿が密かに行った疑いがあり、これが『八逆』のうち謀叛と見做されたのでした。

『伊周が臣下の行なってはならない大元帥法(たいげんのほう)を修して道長を呪詛していた事が奏上された』と『日本紀略』『覚禅鈔(かくぜんしょう)』にも記述があるそうです。

小右記 長徳二年(996年) 四月二十四日条には『大内記斉名朝臣を召し、配流宣命の事<花山法皇を射る事、女院を呪詛せる事、私に大元法を行なふ事等なり。』と配流の理由が記述されています。

これにより定子さまは内裏を出る事を命じられ、実家の二条北宮に移りました。

中関白家兄弟の母・貴子さまは蔵人頭・斉信卿の許を訪れ、息子たちの罪が重くならない様帝への口添えを頼みました。

傍らには進物が積まれています。

しかし藤原斉信卿は、「ここに至っては自分が与れる事ではない」とつれない返事をするしかありません。

伊周卿は斉信卿に「今はどうなっているのか?」と尋ねます。

斉信卿は「女院様と右大臣様を呪詛したとして、帝は大層お怒りである。そうでなければ中宮様を、こちらへお帰しにはなりますまい」と言います。

身に覚えのない罪状に貴子さまは唖然とし、伊周卿は「呪詛などしておらぬ」と叫びます。

>このころ、清少納言は斉信にそっとこう囁かれます。

登華殿では斉信卿が懇意であるききょうさんに、「中宮は見限れ。伊周らが逃げたらすぐ知らせよ」と言い含めていました。

定子さま第一のききょうさんは怪訝そうな目で斉信卿を見ます。

ききょうさんの耳に女房たちの「清少納言は裏切り者、裏切り者、裏切り者…」の声が響いています。

>彼女はこの男よりも定子のほうがずっと大切なのですが、人脈が幅広く、道長派と目される斉信とも親しかった彼女は、女房からこう囁かれてしまいます

>裏切り者、裏切り者、裏切り者……。

藤原斉信卿は中宮・定子さまのサロンによく出入りしていました。

清少納言との交流もあり、『枕草子』に出てくる貴族では斉信卿が最も多く登場しています。

『枕草子』百二十八段「故殿の御ために、月ごとの十日」の段にはこの様なやりとりがあります。

「故殿の御ために、月ごとの十日」

藤原道隆卿の死後、道長卿は中関白家の政敵になり、斉信卿は道長卿側に接近していきました。

清少納言にとって定子さまは大切な主でしたが、道長卿に好意的な見方もしており、『枕草子』の「関白殿、黒戸より出でさせ給ふとて」の段では清少納言が道長卿の事を何度も話題にしたところ、定子さまから「例の思い人ね」とからかわれています。

この様な理由から定子さまサロンの女房たちから「道長陣営に寝返ったのでは?」と疑いの目を向けられてしまう事もあったのではないでしょうか。

清少納言は宮中での仕事を休職して自宅に引きこもりがちになります。

>伊周はついに道長の元へ。

>戸惑う道長に、謹慎中なのにお目通りを許していただいたと、平伏する伊周。

道長卿の許を、謹慎中にも拘らず伊周卿が訪れました。

「謹慎中の身にお目通りをお許しくださり、ありがとうございます」と答える伊周卿。

そして「院を脅し奉るために矢を放ったのは弟。その責めは私が負う。されど呪詛はしておりませぬ。どうかその事を帝にお伝えくださいませ」と伝えます。

さらに苦渋の表情で伊周卿は「内裏に戻れます様、右大臣様の格別のお力を賜りたく切に切にお願い申し上げるばかりでございます」とひたすら頭を下げます。

「私も過酷なことは望んでおらぬ。されど…お決めになるのは帝ゆえ。」と言います。

道長卿の裁量ではどうにもならない様です。

伊周卿はなおも、「帝に私をお信じくださります様、何卒何卒」と道長卿に口利きを求め涙を流します。

・心まで美しき定子の願いは通じず?

>定子が帝に声をかけます。

冴え冴えとした月夜の下、帝はお一人御所で佇んでいました。

そこへ内裏を出て二条第に下がった定子さまが「お上が恋しくて来てしまいました」と密かに訪ねて来ました。

「なぜ内裏に上がれたのだ?」とお尋ねになる帝に、「右大臣さまが手配してくれました」と定子さまが答えます。

そして平伏し、「兄と弟の罰を軽くしてくださいませ。お情けを…」と乞い願います。

しかし帝は何も仰いません。

定子さまは下がるため立ち上がり、「下がります。お健やかに」と挨拶をして出て行こうとしました。

「待て」

帝は定子さまを呼び止められ、その場で抱きしめられました。

伊周卿と隆家卿は、本来なら謀反は死罪であるところ、罪一等を減じられて遠流に処されました。

伊周卿は『大宰権帥』、隆家卿は『出雲権守』として配流され、それに伴い道綱卿が中納言、斉信卿が参議となりました。

『小右記』長徳2年(996年)四月二十四日条には『(一条)天皇の御前において除目(じもく)が行われた。

除目

大宰権帥正三位藤原伊周<元内大臣>。

出雲権守従三位藤原隆家<元中納言>。』

とあります。また、配流の際の理由として

『配流宣命の事<花山法皇を射る事、女院を呪詛せる事、私に大元法を行なふ事等なり。』

ともあります。

>道綱はともかく、斉信としてはしてやったりでしょう。

>それに道長が何を言おうと、これではあまりに道長派が強い人事でもあります。

伊周卿と隆家卿は配流となりましたが、本来謀反の罪で死罪になるところを配流の処罰は一条帝の温情によるところが強く、『小右記』二月十一日条によれば『二月十一日、伊周・隆家の罪名を勘申(かんじん)させよとの命が下ったが、これも道長をはじめとする公卿(くぎょう)は、その決定を聞くまで何らこの件に関与しておらず、一条(帝)がこの件に関しても主導していた』とあり、主導権があり細かな指示を出していたのは一条帝という事になります。

また、伊周卿と隆家卿の他にも中関白家に連なる面々が連座して処断され、それに伴い空いた官職の除目が行われ、道綱卿が中納言、斉信卿が参議となりました。

出世のために強かに立ち回った斉信卿が中関白家失脚の好機を利用してもそれは生き残り策ではないでしょうか。

『君かたり』でのインタビュー内では「本当におそろしい男。自分で演じていてそう思います」と金田さんは語っていらっしゃいます。

>道長は安倍晴明に相談しています。

>帝はこれでよいのか。

>伊周と隆家は二人は甥である。

>呪詛は本当なのか?

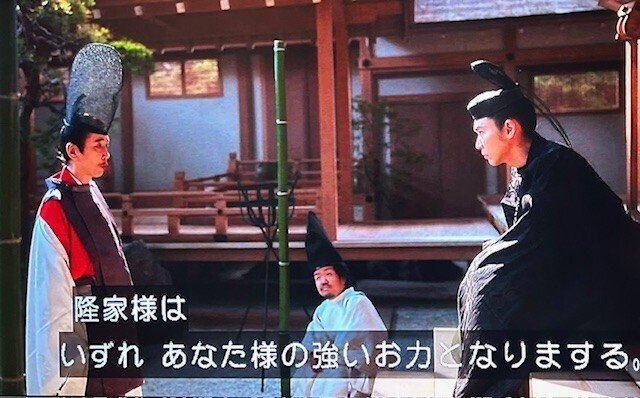

道長卿は安倍晴明公に「帝のご判断はこれでいいのか?伊周と隆家は甥でよく遊んでやった。彼らが本当に姉上と自分を呪詛したのか?」と尋ねています。

晴明公は「その様な事はもうどうでもいい。大事なのは、いよいよ貴方様の世になる。貴方様に誰も敵いません」と答えます。

「年若い帝の激情さえ抑えられない私が…」と自嘲する道長卿に「そのうちお分かりになりましょう」と言う晴明公。

道長卿はさらに、伊周卿と隆家卿の今後を晴明公に尋ねます。

晴明公は「隆家さまは貴方さまの強い力になるでしょう」と答えます。

さらに道長卿が「伊周は?」と尋ねると「伊周さまは貴方さま次第にごさいます」と見解を述べます。

そして晴明公は道長卿の見守る中、庭で呪術の一種『禹歩』の足運びをしています。

>ここで晴明は特殊な足の運びをしています。

>禹歩(うほ)という、中国古代の聖王である禹の歩き方を模したものであり、陰陽師が行う特殊な歩行です。

『禹歩』が古代中国の聖王『禹』の歩き方を模った陰陽道の技法である事だけで具体的には説明しないのですね。

安倍晴明公が得意としていた、『禹歩』もしくは『反閇(へんばい)』。

地面に北斗七星をかたどった足跡を付け、そこを踏み固めて天と地を結び付ける、というもので、「邪気祓い」や「護身」を目的として行われるようです。

古典には『不相錯(あい錯せず)』という記述があり、これは『足を踏み越さず、一度揃えてから次の一歩を踏み出す』という意味です.。

能では乱拍子などにも同様の足遣いが見られるそうです。

神楽や田楽などで見られる『反閇(へんばい)』は、『禹歩』の流れをくむものとも言われ、大地を踏んで活力を吹き込み五穀豊穣を願うものとされています。

>そしてそんな晴明の従者である須麻流(すまる)にも注目です。

(中略)

>最近のNHKは体制が変わったのか、意欲的で多様性を重んじるコンテンツが増えていて見応えがあります。

>多様性をなかったことにするもではなく、ありのままに描くことも公共放送の役割。

>素晴らしいことです。

晴明公の従者・須麻流さんを演じるDAIKIさんは第1回から出演しており、晴明公が出てくる時は常に傍らに寄り添っていました。

花山院の出家の場面では『大鏡』に出てくる帝の退位を予見した晴明公に「ただ今、ここをお通りになっているようです。」と伝える式神の役目を担っていました。

式神にも見立てられる様な晴明公の従者として1月からずっと出演していたのに今更でしょうか。

多様性という話題性があると乗っかって読者数を稼ぎたいだけに見えます。

>定子は清少納言に、里に下がるよう言い含めています。

二条第でききょうさんは、定子さまからしばらく里下がりするように言われました。

「中宮さまのおそばにいとうございます」と言うききょうさんでしたが、嫌がらせが高じてききょうさんの身が危険に晒されるのを案じた定子さまの言葉でした。

「必ずまた呼び戻す」と定子さまは言いますが、「自分の身などどうなってもいいのです」とききょうさんはなかなか首を縦に振りません。

そこへ伊周卿がやってきました。

「大宰府など死んでも行くものか」と荒れており、「行くしかありませんよ、兄上!」という隆家卿の説得にも耳を貸さしません。

諌める弟に「大宰府になど下がらぬ、黙れ!」とさらに荒れます。

・定子の出家、清少納言の絶望?

>二条邸から下がった清少納言がまひろのもとに来て、現状を訴えます。

ききょうさんは定子さまからお暇を頂いた後、まひろさんの家へ向かいました。

「二条第から下がったのですか?」とまひろさんに尋ねられ、ききょうさんは「心配でなりません」と言います。

伊周卿と隆家卿が処分を受け入れないため、検非違使が二条第を取り囲んでいるとの事でした。 さらに2人が捕らえられて連行される姿を一目見ようと、物見に来た下々の者たちも大勢集まっている様でした。

「中宮様が心配ですね」と言うまひろさん。

ききょうさんは「そうなんです」と言います。

そして、まひろさんに「まひろさま、一緒に行ってくださらない?」と頼むのでした。

庶民女性に身をやつし、2人は枝で身を隠して二条第の庭へ忍び込みました。

貴子さまが現れ、2人は気づかれないように身を屈めて様子を見守ります。

外では検非違使別当・藤原実資卿が「帝のお許しは出た、門を突き破れ」と検非違使たちに命じていました。

伊周卿と隆家卿は定子さまと共にいました。

隆家卿が「もう諦めましょう」と伊周卿を諭します。

隆家卿は既に出雲に向かう腹を決めている様で、伊周卿は踏ん切りが付かず出頭できなかったのでした。

隆家卿は一人御簾を上げて廊下に出ると、貴子さまと定子さまに「母上、姉上、お別れにございます」と別れを告げました。

悲嘆に暮れる貴子さまに、隆家卿は笑顔で「お健やかに」と告げ意を決し出て行きました。

貴子さまが「隆家〜」と呼びかけます。

定子さまは伊周卿に帝の命に従う様に諭しますが、伊周卿は「どこへも行かぬ!どこにも〜!」と繰り返し、地団駄を踏み、隆家卿とは反対へ走って行きました。

兄弟の捕縛と二条弟の捜査をするため、帝の許しを得た検非違使たちが屋敷に踏み込んできました。

貴子さまは検非違使たちに怯え切っています。

武官装束の実資卿が「検非違使別当・藤原実資でございます」と貴子さまに名乗り、伊周卿を連行しようとしました。

するとそこへ定子さまが出て来ました。

「中宮様を牛車に移動させられよ」と命じ、屋敷の中を改めようとする実資卿。

定子さまは従おうとせず、検非違使から短刀を取り上げ、「寄るな!」と叫び、実資卿を寄せ付けません。

身を隠したまひろさんとききょうさんが成り行きを固唾を呑み見守っていました。

そして定子さまは、刃を首筋に押し当てる様に髪に当てます。

定子さまは「何をなされる」と止める実資卿を無視し、検非違使から奪った短刀で自らの黒髪を一房切り落としてしまいました。

定子さまは自ら髪を切り落とし、落飾してしまったのでした。

一連の違法行為を調べたのは別当・藤原実資卿率いる検非違使でした。

帝の直接指揮下にあり、高位の貴族でも斟酌することなく捜査対象にできたので、処罰に納得せず逃げ隠れた中関白家兄弟を連行しに踏み込んだのでした。

捜査の動向が『小右記』長徳二年(996年) 五月一日条に記述されています。

そこには『中宮(藤原定子)に於いて捕獲して、配所に遣わした。網代車に乗せた。病を称したことによるものである」「権帥(伊周卿)と出雲権守(隆家卿)は、共に中宮の御所に籠っていて、出すことができなかった」「そこで宣旨を下して、夜大殿の戸を破り壊した。そこでその責に堪えず、隆家は出て来た」「権帥伊周は逃げ隠れた。宮司に御在所及び所々を捜させたが、すでにその身はなかった」とあります。

当事者中の当事者である実資卿のリアルタイムの描写という事になります。

>出家でした。

>自ら髪を切り、もはや世を捨てると定子は宣言してしまったのです。

>このころの出家は、重いものでした。

世俗から離れ髪を剃りおとし仏門に入る事を出家と言いますが、高貴な女性である定子さまは中宮ですので『落飾』の方が良いかと思います。

出家

世俗から離れ髪を剃りおとし仏門に入る事

出家という言葉は身分に関わらず、また性別問わず仏門に入る者に対し使用されていた。

落飾

高貴、身分の高い人が世俗から離れ髪を剃りおとし仏門に入ることを示す言葉。

主に仏門に入る高貴な女性に対し使用されていた。

・MVP:定子?

>香炉峰の雪をどうみるのか?

>清少納言と謎かけをしていたころ。

>あのころの定子はまるで春の日差しを浴びて、咲き誇る花のようでした。

>それがこんなことになってしまったのに、まだ定子は美しい。

「清少納言、香炉峰の雪は如何であろうか」

定子さまの言葉に、帝のみならず藤原伊周卿や登華殿に居並んだ公達や女房たちが白居易の『香炉峰下新卜山居』を思いうかべ、指名されたききょうさんが御簾を上げ見事な雪景色をご覧に入れた『枕草子』の「雪のいと高うふりたるを」を思い起こさせる場面。

漢文の勉強は必須ではない女性たちまで『白氏文集』を知っているからこそ、そしてそれを憚る事無く披露できる定子さまのサロンの楽しく明るい教養に満ちた日々の一コマだったのかもしれません。

『枕草子』の正確な時期は不明ですが、その内容から995年(正暦6年/長徳元年)に執筆が開始され、藤原定子が亡くなった翌年の1001年(長保3年)に、ほぼ完成したと推測されているそうです。

一説には藤原伊周卿から紙を献上された際に、定子さまに「これに何を書けば良いのかしら。帝( 一条帝)は『史記』という書物を書写されているけれど」と尋ねられたため、「枕でございましょう」と即答します。

定子さまは「それなら貴方にあげましょう」と言い大量にあった紙を渡された事から、清少納言はこれを用いて『枕草子』を執筆する事になりました。

女性の日記は後年になってから来し方を振り返って書いた回想録的なものが多く、(参照:『見て楽しむ平安時代の絵事典』)清少納言も定子さまとその周り、中関白家の明るく楽しい日々や栄光、様々の知識豊富な人々との華やかな交流を書いたのではないでしょうか。

・まひろは「女諸葛」だと思えばよいのだろうか??

>為時が突如として越前守に抜擢された過程は、物語にも描かれているものの、なかなか無理があるのだとか。

為時公が越前守に任官するまでの過程に於いて、どの様な無理があるのか具体的に説明するか論拠のある史料などリンクを貼るかしてください。

『無理がある』だけでは分かりません。

藤原為時公が越前守に任官するきっかけとなった漢詩として説話集などに書かれている『苦学寒夜 紅涙霑袖 除目春朝 蒼天在眼』。

時代考証・倉本一宏氏によると、『鎌倉時代初期の説話集『古事談』では、淡路守となったつらさでこれを書いたという筋書きですが間違いで、10年くらい官職が無かった為時公には淡路守への任官は大抜擢であり喜ばしい事でつらいなんて詩を書くはずがない。との事です。

さらに倉本氏は上記の詩は、漢詩ではなく為時公が最初に淡路守への任官を申請したときの申文(もうしぶみ)の一句で、「自分は大学でトップであったのに官職がない。毎年毎年、除目のときには天を仰ぎ、空がそこに映る」という文章を申文の中に書き、この文章があまりにも優れていたので公卿の目に留まり、学者として評判を挙げたと推察していらっしゃいます。

>ここはフィクションの強みで、全てまひろの策になりました。

>前回、身分にこだわらない人材登用を帝に訴え、父の引き立てを促す。

>そして今回、淡路守では足りぬと越前守にする野望を見出し、叶える。

倉本氏は『この詩を見て一条天皇が涙し、道長が感動したから越前守となれたという話もありますけれども、当時は詩が優れていたという理由で人事が動いたりはしません。』との事です。

大国の受領になるにはそれなりの官位があり、源国盛卿の様に進物を積み、女院・詮子さまや懇意の公卿などのコネが必要でした。

官位が上がったばかりで淡路守を拝命した為時公でしたが、なおも越前守を狙いまひろさんが書いた詩や申文が読まれるとは限りませんでした。

たまたま道長卿とまひろさんが過去繋がりがあり、たまたま道長卿がまひろさんの筆跡を覚えていた事、宋人の逗留により漢籍に明るい人物を越前守に登用したかった事が重なり、さらに帝が感銘を受け越前守拝命に、という物語の集約の様に親子の転機に繋がりました。

なので全てまひろさんの策通りとはなっていないと思います。

>そうはいっても、女性をこんな凝った策士にすることは珍しいうえに、動かした結果、ちょっと腹黒くおさまるところが「女諸葛」と呼びたくなるのです。

>結果的に、まひろが源盛国の寿命は縮めてしまうところも、諸葛孔明らしい。

>やはり諸葛孔明はライバルを蹴落とし、吐血させてこそでしょう。

>となると、道長が劉備ですね。

まひろさんの話がしたいのか『三国志演義』の諸葛亮の話がしたいのかどちらでしょうか。

この項目の大体が三国志の話になっていますが必要性があるでしょうか。

>大河ドラマはあくまでフィクションです。

>まひろが都合よく動きすぎだと思うかもしれませんが、ここ数年でも主人公を話の都合で動かすことはあります。

『どうする家康』の様に嫌いな作品ならば中国時代劇を引き合いに出して『ファンタジー設定を加味した時代劇風のドラマであっても、衣装や小道具、建築物が日本はじめ他国特有の特徴をしていても、燃えます』と叩いていたのですが、ダブルスタンダードが激しいですね。

・大河に必要なのは合戦よりも策では??

>『パリピ孔明』は、別に現代東京のど真ん中で合戦をするわけもありません。

>それでも孔明が策を練るところが面白い。

>歴史劇に必要なのは策であり、合戦シーン、チャンバラばかりではありません。

>そういうシーンが見たいのであれば、数年前なら『ゲーム・オブ・スローンズ』を勧めていました。

>今は華流時代劇をお勧めします。

>中国は長江のような大河での戦闘もあるため、水上戦も迫力があります。

何見氏に必要なのは何でもかんでも自分の話したい事ばかり話して相手聞いてくれないと怒る事よりも、きちんと史料を精査して主題に合ったレビューを書く事だと思います。

『ゲーム・オブ・スローンズ』や華流ドラマを薦めたいなら別記事を立てて話して下さい。

>衣装の予算は昨年と今年を比較すると、一目瞭然に思えます。

>生地の質感からして今年が上。

>小道具も、文房四宝はじめ、相当凝っています。

『どうする家康』の三河武士は最初今川家から搾取され自分たちで野良仕事をせねばならないほど貧しく、着物も着古した麻布にムラ染めしたものを着ており、鎧も使い古して藁で補強していたのですが。

最終話近くの家康さまの胴服も木綿です。(史実では質素倹約を旨とした方でもありますが)

『光る君へ』での貴族たちの様な絹の綺羅びやかな織りの入った装束は正装くらいです。

『鎌倉殿の13人』でも坂東武者たちは麻の直垂を着ていました。

着ている人の官位などを考えて下さい。

>それに「今年の大河はダメだ!」と自信を持って記事にできて、かつPVを稼げる確信があるなら、もっと否定するトーンは強くなると思います。

>それがどうにも弱い。

>すでにそうした記事は2月ごろには消えていたのではないでしょうか。

>それでも否定記事が出てくるのは、同志でも募りたいのでしょうかね。

>コメント欄やSNSで「俺はつまらん」と賛同する人が出てくれば、安心できるとか?

>その期待があるとすれば、あまり実っていないようではありますが。

そっくりそのまま去年の何見氏のレビューに返したいと思います。

PVを稼ぐために強い告発どころか誹謗中傷の様な記事を書くも特に影響も無く消えていったのですが。

>呪詛や怨霊が出てくる大河ドラマといえば、中世の『鎌倉殿の13人』もそうでした。

>『鎌倉殿の13人』にせよ、『光る君へ』にせよ、呪詛はむしろ心理戦や策略の象徴であり、幼稚であるとも言い切れません。

呪詛というか配流後に酷い仕打ちから血文字を書き、爪と髪を伸ばしたまま大魔縁と化し、その後浄化される様に崩御なされた『平清盛』の崇徳院はスルーですか。

10年ルールで言及できませんか、そうですか。

>自分向けのモノが出されないだけですねて許されるのは、せいぜい小学校低学年までのこと。

>もっと大人になって欲しいものです。

自己紹介ですか。

そっくりそのまま何見氏にお返しします。

大人になる以前に自分向けでないものを『穢れ』だと言うなら一切関わらない事をお勧めします。

>ついでに言いますと、再来年大河の題材には失望したと、海外の大河ファンは嘆いていました。>二年連続斬新なテーマだったのに、なぜ手垢のついた戦国時代を繰り返すのか、逃げに回るのか?と。

>そんな声があることも考えたいところです。『再来年大河の題材に失望した海外の大河ドラマファン』や『なぜ手垢のついた戦国時代を繰り返すのか、逃げに回るのか?と言う声』がどう言う内容なのか提示して下さい。

またマックの女子高生構文でしょうか。

『手垢のついた戦国時代は逃げに回っている』とありますが、歴史は流動的であり、例えば関ヶ原の戦いでの小早川秀秋公への問鉄砲があったか否かなど史料によって描き方が変わるものです。最も関ヶ原の戦いは武将同士の根回しや工作の面も注目ですが。

あと『おんな城主直虎』はたった一枚の徳政令と地元の伝承を基にフィクションを組み立てていった意欲作だと思います。

>大河を“ボーイズクラブ”のモノと見做し、必要以上に性的な誘導をする記事は毎年あります。

>ハラスメントのようだし、歴史はそんな下半身だけで動くものでもありません。

下半身やエロ視点でしか歴史事項を見ていないのは何見氏の方ではないかと思います。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?