大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第30回

8月上旬になりました。パリでは五輪が開催されていますが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

熱中症アラートが発令されゲリラ雷雨になるなどしており、皆様健康や災害には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第30回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>恋多き女として知られる和泉式部(あかね)が登場。

>美しく奔放で、男を惑わすような彼女のキャラクターにより、逆に際立つまひろの個性。

寛弘元年(1004年)。

夫・宣孝公の急逝から3年が経ちました。

まひろさんは藤原公任卿の邸である四条宮の女房たちに和歌を教えていました。

ある夏の日、講師を務める四条宮の勉強会で後に和泉式部の名で名を馳せるあかねさんと出会います。

主催の公任卿の妻・敏子さまに遅刻を指摘され、あかねさんは「(交際相手の)親王との話が弾んでしまった」と釈明。

薄着を指摘されれば、生絹(すずし)という透けた衣を纏い、蝉の声が暑苦しいと不満を洩らし女房たちに「皆様も薄着におなりなさいませよ」と何もかも脱ぐ様無茶振りをします。

また、あかねさんは宮中で話題の『枕草子』を貰ったと自慢しつつも辛口批評をします。

また、別の日には『別の男に懸想している』と懇意の親王に疑われ傷心のところをまひろさんに慰められます。

あかねさんの感覚を思いのまま表現する作風やお二人の親王など男性と浮名を流した奔放な生き様が伺えます。

自由奔放なあかねさんに、まひろさんは

どこか心惹かれていきます。

>まひろが夫を失って三年目の夏、都を旱魃(かんばつ)が襲っています。

寛弘元年(1004年)の夏。

まひろさんの夫・宣孝公の急逝から3年が経ちました。

都は旱魃(かんばつ)に襲われていました。

「まひろが夫を失って3年目の夏。都を干ばつが襲った」と語りが入ります。

人々が水を求めて彷徨い、牛車の前で水争いをする者たちもいます。

その牛車の主は道長卿で、彼は窓から市井の様子を見ています。

往来では「天の河水〜天の河水〜天の河水〜天の河水〜天の河水〜」と雨乞いをする民たちもいます。

まひろさんは市女笠を被り虫の垂衣から顔を覗かせその様子を目にしていました。

そして籠を背負っていた男に駆け寄り、「渇きを癒せるような果物はありませんか?」と尋ねますが、その男も手ぶらでした。

乙丸は「動けば我々も干上がってしまいます」と、まひろさんに帰宅を促しました。

>平安京の中では「天の河水、天の河水……」と、天からの恵みを乞うように祈祷する人々の姿も見えています。

平安京は南北5.2km、東西4.5kmの長方形で『左京』と『右京』に分かれています。

まひろさんたち貴族や市井の民たちはこの平安京の中で生活しています。

最も北側中央に14の門と築地塀に囲まれた二官八省の官衙を有した『大内裏』があり、大内裏の中央から東寄りに正殿である紫宸殿や帝のお住まいである清涼殿、後宮の各局を有する『内裏』があります。

雨乞いとは雨を降らすための呪術・宗教的な儀礼の事です。(出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ))

日本の雨乞いにはほぼ5種類の類型があるそうです。

往来で雨乞いをしていた民は「天の河水〜天の河水〜」と祈祷の詞を唱え神に雨を乞うていたのでしょう。

(1)山頂で火を焚く型

(2)踊りで神意を慰め雨を乞う型

(3)神社、神(仏)像、滝壺など、神聖なものに対する禁忌を犯し、神(仏)を怒らせて降雨を強請する型

(4)神社に参籠し降雨を祈願する型

(5)神社や滝つぼなどの聖地から霊験ある神水をもらってきて耕地にまく型

>地面がひび割れている割に背景の緑がしっかりしているところには、若干の無理も感じますが、限界なのでしょう。

まひろさんが乙丸を伴い歩いていた場所は鳥居がある事からかつて直秀たち散楽一座が散楽を披露し、まひろさんと乙丸が民に文字を教えるために呼び込みをしていた辻と思われます。

鳥居の背後には神社があり、竹林や森が広がっています。

竹は旺盛な繁殖力を持ち、筍から2 - 3か月で成竹になります。

渇水により土がひび割れ下草が枯れ始めても春先から根を張り伸びた竹は雨水を吸収して貯め込んでおり、簡単には全滅しないのではないでしょうか。(そのせいで竹に覆われた土地の保水力は落ちるそうですが。)

・雨乞いに頼るしかない公卿たち?

>内裏では、藤原道綱が「帝の雨乞いが効かない」とぼやいています。

内裏の殿上の間。

藤原道綱卿が束帯の袍の襟元を寛げて懐紙で仰ぎながら「はあ…帝の雨乞いも効かなかったんだねえ…」と遣る瀬無さげに言います。

その傍らでは藤原実資卿が、何度も手拭いで汗を拭いながら「帝が恩自ら雨乞いをなさるのは、200年ぶりの事であったのだが…」と言います。

藤原顕光卿は藤原道長卿に「陰陽寮は何をしておるのでしょう」と不満げに言います。

道長卿は「必死でやってはいるだろう」と言いますが、顕光卿は「晴明が務めを退いてからまるで当てにならぬ。なんとかいたさねば」と扇で仰ぎながら言います。

藤原斉信卿は藤原公任卿に、「右大臣さまは道長に何もかも押し付けていい気なもんだ」と囁き、公任卿は「今に始まった事ではない」と答えます。

顕光卿はなおも「困ったのう」と不満げですが、道長卿は何やら思案しています。

>帝自らの雨乞いは二百年ぶりだと答える藤原実資。

『御堂関白記』寛弘元年(1004年)7月10日条には『この何日か、雨が降らなかった。内裏(だいり)に参った。主上(一条天皇)は、清涼殿の庭中において祈祷を行われた。侯宿(こうしゅく)した。』とあります。

>藤原斉信は相変わらず力関係を把握しているだけですし、聡明であるはずの藤原公任ですら、それに相槌を打つのみ。

斉信卿は「右大臣さまは道長に何もかも押し付けていい気なもんだ」と囁き、公任卿はそれに対して「今に始まった事ではない」と答えています。

>平安貴族は食料確保や水源の把握をできていなかったのか?

>そうかもしれません。

>人類の進歩には、戦争が関わっているとは指摘されるところです。

>缶詰も、インターネットも、軍事技術の応用だと言われますよね。

>古代でも、兵糧の確保と、水源の把握に聡いのは軍を率いる将です。

>兵糧が尽き、水源を絶たれては勝てないので当然でしょう。

>水攻めをするにしたって水流を把握しておかねばなりません。

平安時代、寛弘元年(1004年)の平安京のどこに兵站確保と水源把握が必要な戦争が起きているでしょうか。

平安時代は缶詰やインターネットが普及する様な時代でしょうか。

平安時代の食糧事情や水源に言及したいならきちんと平安時代について調べて語ってください。

旱魃の話をしてください。

平安時代は、中世温暖期と呼ばれる安定した暖かい気候の時期でした。

前年長保5年(1003年)5月には鴨川の堤が決壊しました。(『日本紀略』)

『権記』長保6年(1004年)3月10日条には『鴨川の水の流れを東に移す』、『御堂関白記』長保6年(1004年)3月12日条には『鴨川を改修し珍皇寺、清水寺を修理した』とあります。

しかし『御堂関白記』長保6年(1004年)6月2日条には『鴨川の新堤が決壊した』とあり、7月に入ると旱魃となり、『寛弘』に改元されました。

『御堂関白記』長保6年(1004年)3月12日条

『御堂関白記』長保6年(1004年)6月2日条

作中、旱魃に襲われた都の民は干上がった川に集まり土を掘り水を確保しようとしています。

雨が降るからこそ地下水が溜まり水の流れができるのであり、水源である川やため池があったとしても雨が降らなければ水は干上がるのです。

市民の飲料水確保や農地に水を引く灌漑用水のために水道事業が要望され『琵琶湖疏水』が完成したのは明治45年の事です。

>武士の世が訪れた日本史上のメリットとしては、その辺が影響しているかもしれませんね。

>来年の大河ドラマ『べらぼう』の田沼時代は、フランス革命が勃発した時期。

来年の大河ドラマの話がしたいのなら別記事を立てるか自分のnoteで語ってください。

当該記事は『光る君へ』の記事です。

・安倍晴明が龍神をよぶ?

>まひろが帰宅すると、為時が井戸が枯れたと嘆いていました。

まひろさんが帰宅すると、父為時公が困ったように「井戸が、枯れた…」と言います。

為時公は「この夏我らの命も持たぬやも知れぬ…」と沈痛な面持ちで言います。

そして「賢子だけは生き延びさせたい」と言い孫の髪を撫でました。

まひろさんはじめ、一同は皆深刻な表情になりました。

道長卿は安倍晴明公の邸を訪ねました。

道長卿は「雨乞いをやってほしい」と頼みます。

しかし齢83歳の晴明公は「雨乞いなど体が持ちませぬ」と断ります。

「陰陽寮には力のある者がおらぬ、やって貰いたい」と重ねて頼む道長卿に「こうして会話をするだけでも咽喉が渇くのに祈祷など無理にございます」と晴明公は答えます。

道長卿は頭を下げ、晴明公は「何をくださいますか?」と見返りについて尋ねます。

晴明公は「私だけがこの身を捧げるのではなく、左大臣さまも何かを下さらねば嫌でございます」と言い、道長卿は「私の寿命を、10年やろう」と自分の寿命を晴明公に差し出します。

「まことに奪いますぞ」と晴明公は言い、道長卿に異存は無く、晴明公は雨乞いを引き受けました。

松明が灯され、雨乞いの儀式は道長卿の目の前で行われました。晴明公は儀礼用の剣を抜き払い、五竜祭を奉仕します。

「竜神 広くあつく 雲をつくり甘雨を下したまえ。民のかわきを うるおしたまえ」と祝詞を唱え、「ジャッ」と言い剣を払います。

しかし儀式が進むうちに晴明公も鞘を捧げ持つ須麻流さんも体力が落ちてきました。

晴明公は最後の力で反閇を踏み祝詞を唱え剣を振るいます。

その頃まひろさんは文机に向かい書き物をしていましたが雷鳴に気付きました。

やがて空が搔き曇り雨が降り始めました。

市井の民は待ちに待った恵みの雨に喜び、桶や甕に水を集めます。

まひろさんの邸でも乙丸ときぬさんが甕に水を受けて集めています。

その様子をまひろさんは笑顔で見ています。

しかし雨乞いを執り行った晴明公はその場に倒れてしまい、須麻流さんが涙を流しています。

道長公は雨を見ながら安堵の表情を浮かべました。

>かくして取引が成立するわけですが、これが道長の限界点でしょう。

>祈祷という不確実なことしかできない。

>亡き兄の藤原道兼は、疫病対策として「救い小屋政策のビジョン」があったものでした。

>今にして思えば、道兼はかなり聡明な政治家であり、道長は見識に限界を感じます。

史料では寛弘元年(1004年)7月深刻な旱魃に見舞われ、一条帝の仰せにより晴明公が五竜祭を奉仕し被物(かずけもの=労を労い、功を賞して与える衣服類。衣服類を相手の肩に打ちかけて与えたところからいう)をお与えになっています。

しかし、旱魃の被害を解決するには至らず、7月20日には旱魃の凶事を振り払うために長保から寛弘に改元され、8月には大極殿で祈雨の法会が行われました。

『五竜祭』とは五柱の竜神に祈願し雨乞いをする儀式です。

晴明公がどこで五龍祭を行ったかは分かりませんが、主に竜神の棲まう神泉苑で行われる事が多いとの事です。

神泉苑は桓武天皇によって大内裏に接して造営された広大な禁苑です。

『御堂関白記』寛弘元年(1004年)7月14日条には、『右頭中将(藤原実成)が(一条)天皇の仰せを伝えて云(い)ったことには、「(安倍)晴明朝臣(あそん)が五竜祭を奉仕したところ、天の感応が有った。被物を賜うこととする」ということだ。早く賜うべきである。雷声は小さかった。』『一日中、陰(くも)っていた。時々、小雨が降った。夜に入って、大雨が降った。』とあります。

作中でもおそらく道長卿が個人的に雨乞いを依頼したわけではなく、わざわざ左大臣である道長卿が邸を訪ねたのは引退した晴明公が80代の高齢である事も考慮してかと思います。

『祈祷という不確実なことしかできない。』とありますが、用水やため池も無く旱魃で川は渇水状態になっている中、水神である五龍を祀り祈祷をし降雨を待つ事が朝廷の臨時祭祀とされたもので道長卿の見識の限界とは言えません。

>時代がくだると、日本は剣よりも刀の存在感が強くなりますので、剣を見る機会は貴重です。

『剣(けん/つるぎ)』とは、両刃(もろは)で直線状の剣身を持つ武器の一種です。

片刃の『刀』とは区別され剣身が60cm以上で、両手で持つ物を指します。

それより短く片手で扱える物を短剣と言います。剣は古くから歴史に登場し、『三種の神器』のひとつで熱田神宮に祀られている『天叢雲剣(草薙剣)』、『古事記』に記され石上神宮に祀られている『天十握剣(あめのとつかのつるぎ)、別名:天羽々斬剣(あめのはばきりのつるぎ)』、石上神宮に祀られている『布都御魂(ふつのみたま)』は『神代三剣』と呼ばれています。

中国の道教思想に基づき北斗七星が意匠された『七星剣』は数点現存確認されており、四天王寺所蔵の七星剣は『丙子椒林剣』と共に聖徳太子の佩刀といわれ、『七星剣』『丙子椒林剣』共に国宝となっています。

国宝

国宝

平安時代中期に『日本刀』が誕生すると剣が実用的に用いられる事はほとんど無くなり、主に祭祀的な意味を備え奉納される様になります。

鎌倉時代には、京都を拠点とした『粟田口派』の刀工『吉光』の手により『白山吉光』が作られました。

現在は白山比咩神社所有で国宝です。

石川県立美術館に寄託されている剣で2024年5月26日まで『加賀藩前田家の名刀-天下五剣の名宝「大典太光世」が石川に-』という企画展示に於いて展示されていました。(会期は終了しています。)

刀工 粟田口吉光

国宝

・『枕草子』を読み、定子を思い出す帝?

貴族たちの間では清少納言(ききょうさん)の『枕草子』が評判になっていました。

「清少納言が託した枕草子が評判を呼び、貴族の間で広まりを見せていった」と語りが入ります。

一条帝は『これを読んでおると、そこに定子がおるような心持ちになる』と仰います。

伊周卿は「まことにそこにおられるのでございましょう』と答えます。

帝は「そなたらや定子と共に遊んだ日のことも、ついこの間のように思い出される」と仰います。

伊周卿は「お上の后は昔も今もこの先も、定子さまお一人でございます」と語り、帝は「生まれ変わって再び定子に出会い、心から定子の為に生きたい」と仰り表情を曇らせました。

伊周卿は帝が暗い表情をなさるので、「定子さまが悲しみます」と諫めます。

そして「『枕草子』をお読みになり、華やかで楽しかった日々の事だけをお思い下され。笑顔のお上を定子さまはご覧になりたいに違いありませぬ」と言いました。

同席の隆家卿は終始顔をしかめ、何やら兄に言いたげだった。

帝は愛おしげに『枕草子』をお読みになり、お顔をほころばせておいででした。

>もしも、ここにいるのが実資だったら、為政者としてそれはいかがなものかと注意しそうなところです。

そもそも定子さま生前の折から『出家した皇后の許に帝が入り浸りになり政や祭祀が疎かになる事』を実資卿は良しとしていなかったのですが。

帝は『枕草子』をお読みになり、「生まれ変わって、ふたたび定子に出会い、心から定子のために生きたい」と仰っていました。

定子さまが崩御してなお「『枕草子』をお読みになり、華やかで楽しかった日々の事だけをお思い下され。笑顔のお上を定子さまはご覧になりたいに違いありませぬ」といつまでも亡くなった定子さまにばかり目を向けさせ現実から目を逸らさせようとする様な伊周卿の言い方に異を唱えるのではないかと思います。

・まひろを先生とした「四条宮学びの会」?

>まひろは六日に一度、四条宮で女房に和歌を教えていました。

まひろさんは藤原公任卿の妻・敏子さまに請われ、四条宮で6日に一度女房達に和歌を教えていました。

「まひろは6日に1度、女房たちに和歌を教えていた。主催は藤原公任の妻である」と語りが入ります。

まひろさんは女房たちに「和歌は、人の心を種としてそれが様々な言の葉になったもので、この世で暮らしている人の思いを、見るもの聞くものに託して歌として表します」と述べました。

女房たちは難しいと戸惑っています。

まひろさんは彼女たちに、「心があってこその言葉。もののあはれが分からなければ、よい歌は詠めません」と言い、敏子さまも頷いています。

まひろさんは紀貫之卿の歌を詠みあげました。

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける

紀貫之

小倉百人一首35番

この歌には女房たちの中からも「知っています」と声が上がりました。

まひろさんは「変わってしまう人の心と、変わらない花の香を対にしている」と講じ、「唐の詩人・劉奇夷(りゅうきんい)の詩『代悲白頭翁』を引用し、『年年歳歳 花相似たり 歳歳年年人同じからず』を踏まえているとも…」と言いかけたところで、あかねさん(和泉式部)が現れました。

「こちらは後に和泉式部と呼ばれる歌人である」と語りが入ります。

あかねさんは「先生は歌を詠む時、そんなに難しいことをお考えなのですかぁ?」と尋ねます。

そしてあかねさんは「私は思った事をそのまま歌にしているだけですけど」と言い、

声聞けば あつさぞまさる 蝉の羽の 薄き衣は 身に着たれども

和泉式部

意訳:

蝉の声を聞くと暑苦しくてたまらない。蝉はあの様な薄い衣を着ているというのに

と歌を詠んでみせました。

そして向こう側が透けて見えるほどの薄い衣を翻し、女房たちに「皆様も薄着におなりなさいませよ」と生絹(すずし)の単衣を勧めます。

>ここでまひろが「言の葉をつむぐのだ」と理詰めの解釈をして、心があってこその言葉だと言います。

まひろさんはまず、「和歌は人の心を種として、それが様々な言の葉となったもの。心があってこその言葉。もののあはれが分からなければ、よい歌は詠めません」と話します。

これは『古今和歌集仮名序』を引用しています。

紀貫之

>めんどくさい……

>確かにそうかもしれない。

>いちいちそんな出典云々踏まえて説明せんでも。

まひろさんは和歌を女房たちに講義するに当たり、紀貫之卿が編纂した『古今和歌集』を理論的に解説しているものと思われます。

『出典云々踏まえて説明せんでも。』というニュアンスで「歌を詠む時、そんなに難しいことをお考えなのですかぁ?」と尋ねたのはあかねさんですが、まひろさんは『古今和歌集仮名序』や紀貫之卿の和歌を引用し、和歌については「劉奇夷の詩『代悲白頭翁』を踏まえている」と説明していますが、それについての何見氏の解説は無いのでしょうか。

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける

紀貫之

意訳:

貴方は、さてどうでしょうか。

人の心は分からないけれど、昔馴染のこの里では、梅の花だけがかつてと同じいい香りを漂わせていますよ。

小倉百人一首35番

この和歌は『古今和歌集』春・42に収録され、小倉百人一首35番としても有名です。

まひろさんは、この歌は「唐の詩人・劉奇夷の詩『代悲白頭翁(白髪を悲しむ老翁に代わって)』の『年年歳歳 花相似たり 歳歳年年人同じからず』を踏まえている」と言います。

『昔の人は桃や李の花が咲く洛陽の東の春景色を再び見ることはないが、今の人も昔の人と同じように、花を吹き散らす風に向かい合っている。

毎年毎年花は同じように咲くが、年々それを見る人は同じではない』という漢詩を踏まえると大陸と日本では見る花が違いますが人は移ろっても花を愛でる心は同じなのでしょう。

年年歳歳花相似 歳歳年年人不同

年年歳歳 花は相似たり

歳歳年年 人は同じからず

意訳:

年ごとに咲く花は変わらぬが、年ごとに花見る人は変わってゆく。

抜粋

>するとここへ、当時の夏用部屋着である単袴(ひとえはかま)姿で“あかね”という女性がやってきます。

のちに和泉式部の名で恋多き女性歌人として多くの歌と浮名を残すあかねさん。

彼女が四条宮に着てきた装束は袖を外した小袖と緋の袴、そして『生絹(すずし)』の単衣という所謂『単袴』姿でした。

一般的な着物の材料となる絹糸は、繭から糸を紡いだ生糸を精錬した『練絹(ねりぎぬ)』です。

『生絹(すずし)』とは、繭から糸を紡いだばかりの精錬しない生糸で織った平織りの絹布の事です。

セシリンというタンパク質の効果で固く張りのある感触になり透け感があるのが特徴です。

昔は精錬技術が不十分であったため絹織物というと生絹だったそうです。

『単衣(ひとえ)』とは装束の下の肌着、または肌小袖の上につける裏なしの衣の事です。(出典 精選版 日本国語大辞典)

平安時代は、中世温暖期と呼ばれる気温の高い時期で吸水性の高い木綿も高価で普及していないため、夏場は羅や紗、生絹など通気性のいい単を普段の部屋着として使っていたのではないでしょうか。

実際単袴を着ると、上半身裸で単を羽織りかなり透けた状態なので、あかねさんの様に小袖を中に着るのが実写の限界かもしれません。

『源氏物語 第二十六帖 常夏』では羅(うすもの)の単衣を着て部屋でうたた寝をしていた雲居雁は、様子を目撃した父の内大臣(元 頭中将)に、『いとものはかなきさま(不用意な恰好)』『心やすくうち棄てざまにもてなしたる、品《しな》なきことなり(気軽に投げやりにふるまうのは、下品なことです。)』と窘められます。

国宝『源氏物語絵巻「夕霧」』で描かれた雲居雁も単袴を着ています。

五島美術館蔵

・妖艶なあかねに翻弄される?

>敏子が苛立ち呆れたように「今日も朝寝だ」と注意すると、「親王様と話していたの」と返すあかね。

遅れて来たあかねさんに敏子さまは「今日も朝寝したのですか?」と尋ねました。

あかねさんが「親王様とお話ししておりましたら、つい」と答えると、女房の1人が「「お話し」ではなく、親王様が「お放し」にならなかったからではございませんか」と言います。

あかねさんは「貴方、うまいこと言うわね。ふふふ…」と屈託なく笑いました。

敏子さまは「その様なお姿は如何なものか」とあかねさんの単衣姿を見咎めますが、あかねさんは「暑いんですもの、いっそのこと何もかも脱いでしまいたいくらい」と言い、女房たちの笑いを誘っています。

あかねさんは「みんなで脱げば恥ずかしくありませんわよ」と言い、「おやめください」と拒む女房たちやまひろさんの袿に手を掛けました。

いずれの方からも拒絶されたあかねさんは「動くとますます暑い」と言いました。

そしてあかねさんは、思い出した様に自分の包みの中から「親王さまがくださったの。内裏で大流行りなのですって」と『枕草子』の写本を見せます。

あかねさんはまひろさんにご存知かと尋ね、頷くまひろさんを流石と褒めます。

しかしあかねさんは「でも私読んでみましたけどさほど面白いとは思いませんでした」と評しました。

まひろさんは「軽みのある文章でよいと思ったのですが」と言います。

敏子さまが「面白いと言うのなら先生の『カササギ語り』の方がはるかに面白うございますよ」と言います。

「ああ…」と照れつつ、まひろさんはその物語を読み始めました。

それはカササギが人間の世界で見聞きした出来事を語る物語でした。

昔々、あるところに男と女がいました。

男は体が小さく病がち。女はふくよかで力持ち。

私の見立てでは、いつの世も男というものは、女より上でいたいものだ。

もしこの男と女が一緒になったら、一体どうなるのだろうか?

ぜひ見てみたいと思った……。

>真面目な敏子は、そのような話し方はいかがなものかと怒りが治まらない。

>まぁ、全身からセクシーさが滲んでいますからね。

敏子さまはあかねさんの話し方ではなく、「その様なお姿は如何なものか」とあかねさんの単衣姿を見咎めます。

するとあかねさんは「暑いんですもの、いっそのこと何もかも脱いでしまいたいくらい」と言い、皆の袿を脱がせにかかり拒否されます。

>カササギとは、中国での七夕伝説にかかせません

>織姫と彦星が出会う際、カササギが橋を作るという鵲橋の伝説があるのです。

>ちなみにカササギは日本には存在しない鳥です。

七夕伝説によると天帝の怒りを買い別れさせられた牽牛と織女は7月7日に天の川を渡り、一年に一度の逢瀬を楽しみます。

しかし、7日の夜に雨が降り、天の川の水嵩が増して二人は川を渡れません。

するとどこからともなく数え切れないほどのカササギが飛んできて天の川に橋を架け二人が川を渡れるようにしてくれました。

七夕伝説は奈良時代に乞巧奠の行事とともに唐から渡ってきました。

しかし、古代の日本にはもともとカササギは生息していませんでした。

『魏志倭人伝』には『牛、馬、虎、豹、羊、鵲(カササギ)が住まない』と記されています。

最初に日本の文献上カササギが現れるのは『日本書紀』で、飛鳥時代の推古天皇6年(598年)、『新羅系渡来人の難波吉士磐金(ナニワノキッシ イワカネ)が、新羅より至りて鵲二隻を献る』 とあります。

このカササギは難波の杜(鵲森宮や生國魂神社)などで飼われたそうです。

『新古今和歌集』には橋(階)をカササギに見立て歌った大伴家持卿の和歌が収録されています。

宿直中の深夜に、紫宸殿の階に霜が降り積もっているのを見て、「天上を繋ぐ階に霜が積もり、白々と輝いている。冬の夜も更けたものだ」という歌です。

鵲の 渡せる橋に おく霜の しろきを見れば 夜ぞ更けにける

中納言家持

意訳:

七夕の日、牽牛と織姫を逢わせるために、鵲が翼を連ねて渡したという橋、天の川に散らばる霜の様に冴え冴えとした星の群れの白さを見ていると、夜も更けるのだなあと感じてしまう。

『小倉百人一首』6番

カササギの伝承は日本では「サギと付くからサギの仲間だろう」と思われたため、八坂信仰の神社に於いて奉納される『鷺舞』は七夕伝説を端緒にしていますが、カササギではなくサギの舞になっています。

現在日本に生息するカササギは、豊臣秀吉公の朝鮮出兵の際に、肥前国の鍋島直茂公、筑後国の立花宗茂公など九州の大名らが朝鮮半島から日本に持ち帰り繁殖したものだとされる説があります。

・漢籍教養を持ち出すめんどくさい文人たち?

>この場面では理詰めで漢籍教養を持ち出すまひろと、フィーリングで詠む和泉式部の違いが見てとれました。

まひろさんは和歌の講師として、『古今和歌集仮名序』や紀貫之卿の『人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける』という和歌を引用し、和歌については「劉奇夷の詩『代悲白頭翁』の『年年歳歳 花相似たり 歳歳年年人同じからず』を踏まえている」と説明しています。

まひろさんは、大陸では桃李、日本では梅と花は違うものの『人の心は移ろっても花は毎年変わらず咲く』景色を詠んだと解説したのではないでしょうか。

『古今和歌集』は醍醐天皇の勅命によって編纂された日本最初の勅撰和歌集です。

仮名序では『心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。(心に思うことを、見るもの聞くものに託して、言葉に表わしているのである。)』とあり、これは「私は思った事をそのまま歌にしているだけ」というあかねさんの歌風にも通じるところがあると思います。

>清少納言も漢籍教養はありますが、紫式部からすれば「軽い」となりかねない。たとえばドラマにも出てきた「香炉峰の雪は簾を撥げて看る」の場面です。

>あれもお堅い紫式部からすれば、元となった白居易は、政治闘争の左遷の末に読んだものです。>そういう背景を抜かしてファッション感覚で使うってどうなの?

>――そうイライラしてもおかしくはないと思います。

「香炉峰の雪は簾を撥げて看る」は、『枕草子』第二八〇段「雪のいと高う降りたるを」に出典があり、雪がたくさん降った日定子さまから「香炉峰の雪いかならん」と問われ、清少納言が御簾を高く上げ白居易の詩に倣ったという清少納言の機知を伝え、周りの人々も「白楽天のその詩句は知っていて、歌などにまで読み込むのだけれど、中宮様の謎かけとは思いもしなかった」という明るさと教養に溢れた登華殿を垣間見るエピソードです。

清少納言は定子さまから褒められた得も言われぬ喜びを幸せで美しい光景として枕草子に残したのではないでしょうか。

「雪のいと高う降りたるを」

この「香炉峰の雪は簾を撥げて看る」は白居易(白楽天)の『香炉峰下新卜山居』を踏まえたものになっています。

中央官僚であった白居易は役人としてキャリアコースを歩んでいましたが、私利私欲にまみれた官僚たちを手厳しく批判する詩を書き怨みを買い、司馬という官職を与えられ江州に左遷されてしまいます。

白居易は名山・廬山の峰の一つである香炉峰近くに草庵を建てその壁に詩を書きます。

それが『香炉峰下新卜山居』でした。

詩のなかで白居易は『心泰身寧是帰処 故郷何独在長安(心身ともに安らかに過ごせるところこそ己が帰るべき場所。長安の都だけが故郷ではない)』とも言っています。

左遷されて閑職に甘んじても遺愛寺の鐘の音は枕に頭をつけたまま耳を傾け、香炉峰の雪はすだれをあげてながめる、俗世間から離れ住むにはふさわしい』と土地の暮らしを楽しもうとしていたのではないかと思います。

>来年の『べらぼう』では、曲亭馬琴に注目です。

>紫式部と似た、ガチガチで漢籍教養マウンティングが激しい人物であり、ドラマでどこまで描くか不明ですが、山東京伝の教養は大したことがないと毒を吐くかもしれません。

まだ始まってもいない来年の大河ドラマ批評が書きたいのなら別記事を立てるか、自分のnoteで持論展開してください。

全くの蛇足です。

・隆家のぼやき、行成の懸念?

>藤原隆家は、藤原道長に対して「兄には困った、帝につけこんでいる」とこぼしています。

内裏では隆家卿が道長卿と唐菓子を食べながら、会話を交わしています。

隆家卿は「兄には困ったものでございます、帝のお気弱につけ込んで」とこぼします。

道長卿は「亡き皇后様はそなたの姉君であろう。帝がお懐しみくださるのはありがたい事ではないか」と言います。

しかし隆家卿は「私は過ぎた事は忘れるようにしております。出雲に配流となった時の無念よりも、亡き姉への思いよりも、先の事が大事でございます」と返します。

さらに隆家卿は「恐れながら帝にも、前をお向きいただきたいと存じます」とも言い、道長卿が「それはそうであるな」と同意します。

そこへ藤原行成卿がやってきたため、隆家卿は口を動かし行成卿を見ながら、その場を去って行きました。

行成卿は「あの男をあまりお信じにならぬ方が、よろしいのではございませぬか」と進言しました。

道長卿は「あれは伊周とは違うと思うがな」と答え行成卿は「そうでございましょうか?」と疑問を呈し、「策略やも知れませぬ」と声を潜めます。

「伊周殿は帝を取り込み、隆家殿は道長様を取り込む、そしていずれの時か道長様の失脚を謀りましょう」との行成卿の主張に道長卿は「ふっ…行成は隆家が嫌いなのか」と問います。

行成卿は「そうではない」と答え、「道長さまがあまりに優しいのでお気を付けになった方がよいと…」と言いかけます。

道長卿は、「疑心暗鬼は人の目を曇らせる」と言います。

>ただ、道長は藤原斉信に騙されたこともありますし、なんだかおかしなことを時折言い出します>心配といえばそうでしょう

斉信卿はかねてから出世欲をぎらつかせ、花山帝の女御だった病床の妹に自身を取り立ててくれるよう口添えを頼むなどし、第19回でも右大臣となった道長に参議にしてほしいとおねだりしていました。

花山院が、斉信卿の妹・儼子さまのもとに通っていたことが判明し、もう一人の妹・光子さまに懸想した藤原伊周卿が光子に裏切られたと勘違いしたことから隆家卿が弓を院に射かけ院方の従者が二人犠牲になる事件になりました。

これを利用したのが斉信卿で、早速、道長卿に報告し、伊周卿と隆家卿は失脚し流刑になりました。

道長卿を騙したというより、事件の当事者に近い立場を利用して自らの出世に利用したのではないでしょうか。

行成卿が道長卿に隆家卿が接近する事を懸念するのは、かつて長徳の変で追い落とし失脚させた中関白家兄弟の弟で信用しすぎて失脚を狙い、利用されたりしないかと警戒したのではないでしょうか。(推しに近づくなというのもあるかもしれません)

道長卿は晴明公から隆家卿の利用価値を保証されてはいましたが、隆家卿は長保4年(1002年)に権中納言、長保5年(1003年) には侍従、正三位に昇進しています。

・まひろの厳しい育児方針?

>藤原為時が賢子とおはじき遊びをしています。まひろさんの邸では為時公が孫の賢子さんと碁石でおはじき遊びをしています。

そこへまひろさんが来て、「父上、賢子に読み書きを教えてやってくださいませ」と頼みます。

袖を括り本気で賢子さんと遊ぶ為時公は「遊びに飽きたらやらせる」と答えますが、まひろさんは「読み書きができないとつらい思いをするのは賢子です」と言います。

まひろさんは「あまり甘やかさないでくださいませ」と父に頼み、為時公は「はい」とだけ答えます。

そしてまひろさんは四条宮へと向かいます。

賢子さんに「おじじ様にしっかり教えていただくのよ」と声をかけましたが、賢子さんは反応無く母を見送ろうともしません。

家を出て行くまひろさんの耳に、賢子さんの「じじ、もう1回やろ」という声が飛び込んできました。

まひろは心の中で曽祖父・藤原兼輔卿の歌を詠みました。

人の親の 心は闇に あらねども 子を思ふ道に まどひぬるかな

兼輔朝臣

意訳:

子を持つ親の心は闇というわけではないが、子供の事になると道に迷ったように狼狽えるものですな

>紫式部の曽祖父である藤原兼輔の歌で、『源氏物語』に何度も引かれる歌です。

紫式部の曾祖父・藤原兼輔卿(877‐933)は賀茂川堤に邸宅があったことから堤中納言と呼ばれ、紀貫之卿、凡河内躬恒卿などとほぼ同時代に活躍した高名な歌人でした。

『古今和歌集』など勅撰和歌集に56首が入集する歌人で小倉百人一首27番の作者です。

みかの原 わきて流るゝ 泉川 いつ見きとてか 恋しかるらむ

中納言兼輔

意訳:

甕(みか)の原を分けて流れるいづみ川よ

(その名のように)いつ見たからといってあの人が恋しいのだろう

小倉百人一首二十七番

『人の親の 心は闇に あらねども 子を思ふ道に まどひぬるかな』の歌は醍醐天皇の更衣となった娘の身を案じての親心の歌だといわれています。

作中でもまひろさんの裳着の日に曽祖父の歌を口にしていました。

この頃は母ちやはさまの命を奪った藤原道兼卿の責任を追及しなかった為時公と仲違いしていた頃でもありました。

紫式部は『源氏物語』でたびたび曽祖父の歌を引用し、『人の親の』は引用回数26回に及びます。

第一帖「桐壺」では娘を失った更衣の母を「闇にくれて伏し沈み」と書き、命婦に応える更衣の母の言葉の中に「くれまどふ心の闇も」「わりなき心の闇になむ」という様な言葉を借り、歌の意味を引用しています。

・倫子は中宮彰子を案じる?

>帝は定子の忘形見である敦康親王と戯れております。

内裏の藤壺では、一条帝と定子さまの皇子・敦康親王が一緒に遊んでいらっしゃいました。

敦康親王が瓢箪に顔を描いて父帝に見せます。

すると「よいな」と帝は御自ら筆をお取りになり瓢箪に猫の様な顔をお描きになりました。

帝は我が子に「どうだ、ハハハ」とお笑いになり親王も喜んでいます。

そのお二人のやり取りを彰子さまは表情もなく眺めていました。

帝は「段々定子に似て来たな」と呟かれます。

そのお言葉にも彰子さまは反応しません。

几帳の陰で赤染衛門と成り行きを見守る倫子さまが「何故帝は中宮様を見てくださらないの?」と赤染衛門に尋ねます。

返す言葉に困る赤染衛門に、倫子さまは「中宮さまが何をなさったの?」と尋ねました。

赤染衛門は「中宮さまも返事をなさるだけで、お話しかけになりません」と答えます。

倫子さまは「皇后様崩御からもう4年になるのに、このままでは中宮様があまりにも惨め」と言いました。

その間にも帝と親王の会話は弾んでおられます。彰子さまは虚ろな目でその様子を見守っているのでした。

・あかねは恋に溺れるけれど、まひろはそれができない?

>まひろが四条宮で酔い潰れそうなあかねとすれ違い、倒れそうになったところを抱きかかえます。

四条宮での和歌の講義が終わったまひろさんは、あかねさんがふらつきながら渡殿を渡ろうとしているのを目にしました。

泣き崩れるあかねさんをまひろさんが支えましたが、酔っている様子でした。

まひろさんが「親王さまと喧嘩でもなさったのですか?」と尋ねると、あかねさんが「そうなの、何で分かるの?」と涙声で答えます。

そして頽れそうになるあかねさんを、まひろさんが支えながら簀子縁まで連れて行って座らせ、事情を聞きます。

あかねさんは「親王さまが自分を疑うような事を仰るのよ。人に代わって詠んだ歌なのに、私が別の男に懸想していてその男に贈ろうとしているなんて仰るのよ」と訴えます。

さらにあかねさんは「互いに扇も取り替えて、私の心は親王さましかいないと言っているのに」と嘆いています。

まひろさんは「親王さまはあかね様によほどご執心なのですね」と言い、あかねさんも「私だって親王さまに負けないくらい親王さまが好き」と打ち明けました。

まひろさんは「そうやって誰にも憚られることなく、恋に焦がれることは素晴らしい事」と言います。

あかねさんは「まひろさまにはそういう人はいないの?」と問いかけ、まひろさんは「あかねさまのように思いのままに生きてみたかった…」と答えます。

>今はこういうことを言っておりますが、あかねが薄着ではしゃいでいると顔がひきつっていました。

>まひろはあそこで「私も脱いじゃおうかな」とはまずなりませんよね。

>心に分厚い衣を着ていて、脱げないのがまひろの個性だと思います。

『暑いからと本来なら部屋着である生絹の着物を羽織って女房方が集う勉強会に出席し、物理的に人前で脱ぐ事』と、自らも夫がいる状態で身分も釣り合わない殿方の召人(主人と男女の関係にある女房の事)として付き合い殿方と浮名を流すなどし、『誰にも憚られることなく、恋に焦がれられる』様な心を解放する事は全く比較対象にならないと思います。

比較したいならあかねさんの男性との浮名の流し方と本作のまひろさんと道長卿の恋を比較すべきではないでしょうか。

>それこそあかねタイプの女性だったら、道長の妾になっていたでしょう。

>最低限「賢子は道長の子だ」と暴露して、堂々と愛し合っていると思うんですよね。

>しかし、何もかも忘れて愛欲に溺れるなんて彼女には無理でしょう。

平安時代、夫のある女性が殿方と付き合い契る事は不貞として離縁事由にもなる事です。

まひろさんは夫・宣孝公がいながら道長卿と契り懐妊した際には離縁を持ちかけましたが、宣孝公は全て察した上で自分の利にも働く様立ち回っていました。

そういう事もあり、まひろさんの性格から『不義』を認め、秘しているものと思います。

まひろさんとあかねさんの性格は全く違うので、彼女たちの作風にも表れるのでしょう。

紫式部は後年、『紫式部日記』で和泉式部を「歌についてはうまく趣向を凝らす事、古歌についての知識、歌の良し悪しの判断などの点では本当の歌人という感じでは無い様ですが、口から出るにまかせたあれこれの歌に、魅力ある一点で、目に留まるものが詠み添えてあります」と評しています。

和泉式部(あかねさん)は長保元年(999年)和泉国守の橘道貞卿と結婚します。出仕後の『和泉式部』は夫の官職からの名付けになります。

この夫との間に娘(小式部内侍)が誕生しますが離婚します。

冷泉院の皇子で、花山院や東宮・居貞親王の弟・為尊親王と恋愛関係になります。

和泉式部は中流階級の出身なので、親王とは身分違いの恋でした。

常に嫡妻・九の御方との家庭を大切にする方だったそうです。

しかし、長保4年(1002年)為尊親王は薨去しました。

次いで恋愛関係にあったのは、為尊親王の弟宮・敦道親王でした。

兄・為尊親王の一周忌も来ないうちに敦道親王(帥宮)から求愛され、和泉式部を召人として邸に住まわせた事から嫡妻は怒り実家に帰ってしまい、後に離婚してしまいます。

『和泉式部日記』ではその敦道親王との出会いから深い仲になるまでの10か月間が濃厚に描かれ、敦道親王と交わした和歌が多数収録されているそうです。

その後、和泉式部は藤原道長卿の家司で武勇をもって知られた藤原保昌公と再婚しました。

作中では、敦道親王の執心から代作の歌を他の男への懸想文と思われたあかねさんが傷心していました。

『和泉式部日記』には、歌の代作をモチーフにしたエピソードがあります。

九月末頃のある日、敦道親王から和泉式部に文が届きます。

文には「変なお願いですが、普段親しくしていた人(女性)が遠くへ旅立つので、その人が感動するに違いない歌を一首送ろうと思うのですがす貴方が下さる歌だけが私を感動させるので、私の代りに一首詠んでください」とあります。

和泉式部は「まあ、自慢していい気な事」と思ったものの断るのも可愛げないと考え代作を引き受けます。

代作の歌はこちら

惜しまるる 涙に影は とまらなむ 心も知らず あきは行くとも

和泉式部

意訳:

別れを惜しむ涙の中に、あなたの面影は留まりましょう。

人の心も知らず、秋は過ぎてゆくとも。(あなたの心は私に「飽き」てゆくとしても)

和泉式部は代筆した和歌に文を添えました。

「その方は、貴方を残してどこに行ってしまうのでしょうか。私は辛いこの世に無理に留まっておりますのに」

敦道親王からの返事は、

「私の事を捨てていく人などどうでもいいのです。貴方さえここに留まってくれるなら」

二人は、この代筆をきっかけにまた頻繁に会うようになりました。

作中の代作エピソードはあかねさんの心を繋ぎ止めたい敦道親王の執心と『和泉式部日記』でのやり取りを参照しているのかもしれません。

・倫子、母としての直訴?

>「敢えて問う、兵は率然の如くならしむべきか」

>為時がそう問いかけると、道長の嫡男である藤原頼通が読みます。

為時公は、元服して『頼通』と名を改めた田鶴君に『孫子』の「呉越同舟」の講義をしていました。

「敢えて問う、兵は率然の如くならしむべきか」までを為時公が読み、そこから先を頼通卿に読ませました。

頼通卿は書物を閉じ淀みなく読み上げます。

「曰わく可なり。夫れ呉人と越人の相い悪むや、其の舟を同じくして済りて風に遇うに当たりては、其の相い救うや左右の手の如し」

為時公が頼通卿を「お見事」と褒めていると、そこへ道長卿が現れました。

為時公は「いや~、ご聡明のほど驚くばかりでございます」と言い、道長卿も「私の子とは思えぬな」と笑います。

そこへ倫子さまがやって来て「殿、お願いがございます」と言います。

そして道長卿と倫子さまは参内し、行成卿の書写『新楽府』を献上しました。

帝は「行成の字は相変わらず美しい」とお褒めになります。

倫子さまは「お気に召してようございました」と言います。

帝は「中宮への数々の心遣い、ありがたく思っておる」と仰います。

倫子さまは「勿体無いお言葉」と礼を述べ、「その様な言葉をどうか中宮さまにおかけくださいませ。幼き娘を手放し、お上に捧げ参らせた母のただ一つの願いにございます」と踏み込んだ発言をしました。

しかし帝は「朕を受け入れないのは中宮の方であるが。入内後間もない頃、朕が笛を吹いても横を向いていた。今も朕の顔をまともに見ようとはせぬ」と仰います。

倫子さまは「出過ぎた事と承知の上で申し上げます」と前置きしたうえで、「お上から中宮さまのお目の向く先へお入りくださいませ、母の命を懸けたお願いにございます」と述べました。

これには帝も道長卿も驚きました。

道長卿は目を見開き、妻を見ました。

帝は「その様な事で命を懸けずともよい」と声をお掛けになり、下がられます。

道長卿は「お前はどうかしておる」と倫子さまを叱ります。

「もしこれで帝が彰子にお情けをかけなければ、その機会は生涯失われることになる」と言う道長卿に、倫子さまは「ただ待っているだけよりようございます」と言いました。

道長卿は尚も怒ったように「分からぬ」と吐き捨てましたが、倫子さまは「殿はいつも私の気持ちはお分かりになりませぬゆえ」と言い、立ち去っていきました。

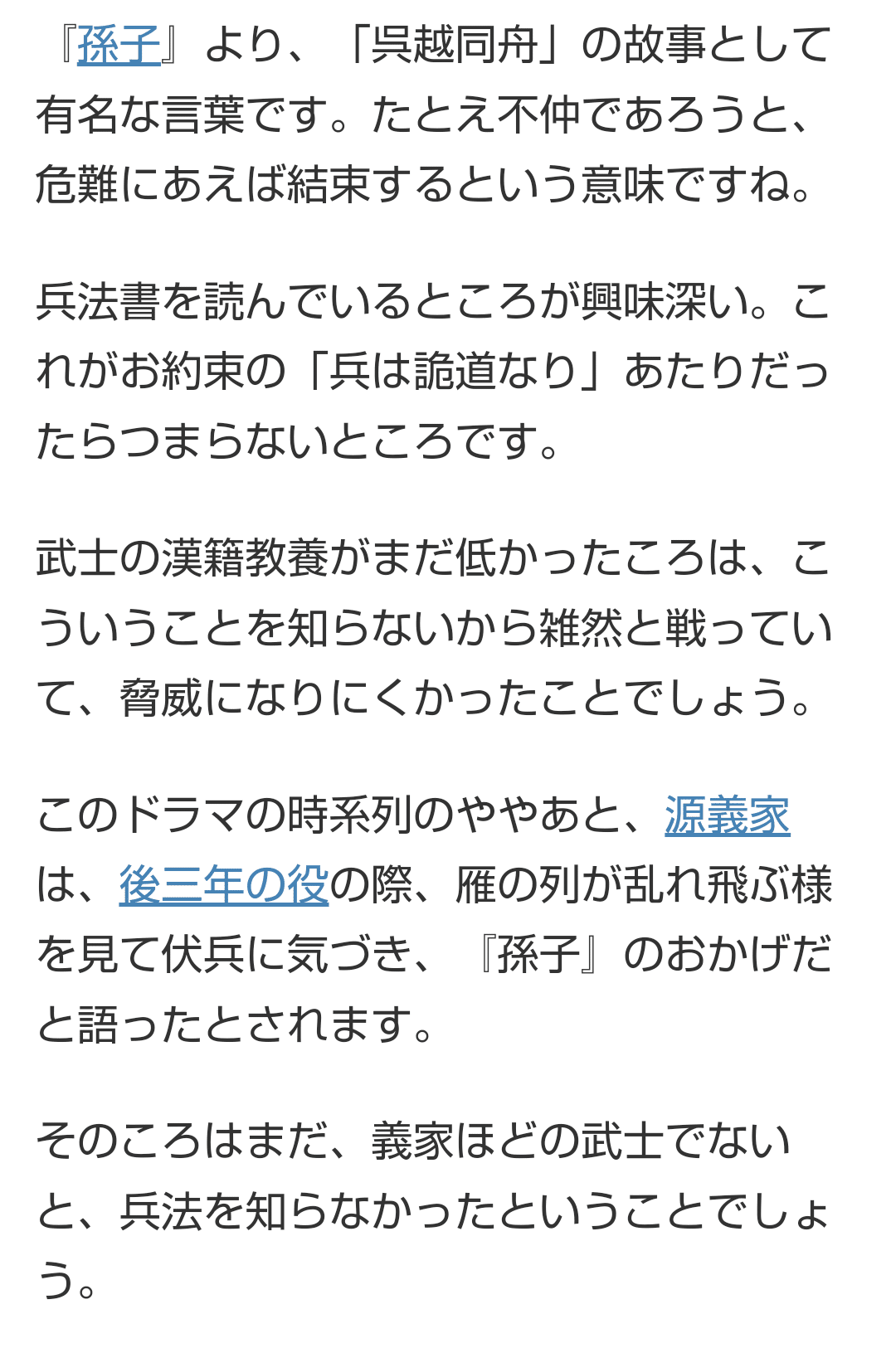

>『孫子』より、「呉越同舟」の故事として有名な言葉です。

>たとえ不仲であろうと、危難にあえば結束するという意味ですね。

>兵法書を読んでいるところが興味深い。

為時公は元服した道長卿の嫡男・頼通卿の漢籍指南役になり、『孫子』の「呉越同舟」の講義をしていました。

『孫子』では『よく兵士たちを統率し、手をつなぎあっているように一つにするには、そうせざるを得ない状況にまで追い込むことである。』と締め大将の用兵を説いています。

頼通卿は武家ではなく、貴族です。

いずれ道長卿の跡を継ぎ朝廷の頂点に立つ人ですが、道長卿と中関白家の様に敵対する勢力とも立ち回らなければいけません。

戦をせずとも兵法『敵対している勢力ともできるだけ争わず利害関係者となるにはどうするか』を学ぶ所謂ビジネス書の様な教本だったのではないでしょうか。

呉越同舟

「孫子」九地

意味:

仲の悪い者どうしが同じ所に居合わせたり、行動を共にしたりすること。

また、敵対していてもいざというときには共通の困難や利害のために協力し合うこと

出典 小学館デジタル大辞泉

>これがお約束の「兵は詭道なり」あたりだったらつまらないところです。

『兵は詭道なり』は『孫子』「計篇」の一節で『軍事の基本は敵を欺く事だ』という意味です。

藤原頼通卿は現状で公卿の頂点である左大臣家の嫡男です。

常に軍を動かし戦に出る武家ではないため、為時公は『いざというときには共通の困難や利害のために協力するにはどの様にすべきか』という『呉越同舟』の故事を用いて政への応用を説いたのではないでしょうか。

>武士の漢籍教養がまだ低かったころは、こういうことを知らないから雑然と戦っていて、脅威になりにくかったことでしょう。

>このドラマの時系列のややあと、源義家は、後三年の役の際、雁の列が乱れ飛ぶ様を見て伏兵に気づき、『孫子』のおかげだと語ったとされます。

>そのころはまだ、義家ほどの武士でないと、兵法を知らなかったということでしょう。

武士を意味する『侍』の語源は『さぶろう者=貴族の脇に控え仕える者』という意味です。

貴族中心の時代では武士の身分は低く、貴族に仕え護衛や穢である血の流れる戦に出る汚れ役を担う人たちでした。また武士自身もそれが当たり前としていた時代でした。

藤原摂関家に仕えていたのが源頼光公、道長四天王の藤原保昌公(和泉式部の夫)などでした。

平安時代には多くの荘園が藤原氏をはじめとする貴族たちのものになり、地方豪族や有力な民などは税収逃れのために名目上貴族の荘園として寄進しました。(寄進地系荘園)。

武家は貴族に仕えながら、国司などで任地に行きそのまま領主として定着する者達もいました。

また、境界争いや役人との争いが多かった農民が土地や家族を守るため武装する様になり、有力武士と主従関係を結び武士団が作られていきました。

こうして地方の武士をまとめて大きな武士の集団を作り、東国で後三年の役を戦ったのが源義家公の清和源氏でした。

兵法を知らないどころか、平安時代の貴族と武士の関係をきちんと説明しないのでしょうか。

>倫子は帝に、行成の書を捧げていました。

>帝もこれには喜んでいます。

>根本先生が時間をかけて書くかな書道の逸品です。

『御堂関白記』寛弘元年(1004年)8月20日条によると、『内(一条天皇)に『群書治要(ぐんしょちよう)』十帖(じょう)五十巻を献上した。退出した。』とあります。

『群書治要』は、唐の太宗が魏徴らに命じて編纂させた政治の参考書です。

『論語』『老子』『史記』『漢書』ほか60以上の文献から治世の参考となる語を抜粋したもので、貞観5年(631年)の成立。

中国では早くに逸書となり、後に我が国から中国へ逆輸出されました。

倫子さまが帝に献上した写本が『群書治要』ならば、かな書道ではなく漢文だと思います。

・道長は光を求める?

>道長も限界です。

>藤原伊周はまだ呪詛を続けているし、心労がたたっている。

伊周卿は道長卿への呪詛を続けていました。

呪詛の声が響き、道長卿の名を書いた人形が箱いっぱいになっています。

そして道長卿は、晴明公に面会しました。

85歳ぐらいの高齢ゆえ体調を崩し、本来の老け込んだ姿の晴明公は、「確かに貴方様は今闇の中におられます」と言います。

「まさに闇の中だ」と頷く道長卿に、「お待ちなさいませ。いずれ必ずや光は差しまする」と晴明公は忠告します。

道長卿が「いつだ?」と尋ねます。

道長卿が「いつだか分からねば心が持たぬ」と言うと「持たねばそれまで。されどそこを乗り切れば、光は貴方さまを煌々と照らしましょう」と晴明公は答えます。

道長卿は「全てがうまく回れば、私なぞどうでもよいのだが」と捨て鉢気味になります。

晴明公は「今、貴方様のお心の中に浮かんでいる人に会いにお行きなさいませ。それこそが貴方様を照らす光にございます」と伝え、道長卿は戸惑っています。

・学問を勧めておきながら「女を幸せにしない」とは??

>まひろは賢子を厳しく指導しています。

まひろさんは家で賢子さんに手習いをさせていました。

『あ』『め』『つ』とひらがなを書くうち、『つ』の文字が鏡文字になる賢子さんに「何度言えば分かるの?もう一度」と叱り、正しい字を教えていたところへ為時公が戻って来ました。

為時公は賢子さんに「あっちで遊んでくるように、母上にはじいが詫びておく」と言ったため、まひろさんは気色ばみます。

まひろさんは「じいなどと呼ばせない様に、おじじ様と呼ぶように躾けております」と言いますが、為時公は「お前の気持ちも分かるがのう、学問が女を幸せにするとは限らぬゆえ」と言い、まひろさんの前に座ります。

まひろさんが「それ、私の事でございますか?」と尋ねると、為時公は「少しはあるな」と答えます。

まひろさんは為時公に「父上が授けてくださった学問が私を不幸にした事はございませぬ」と反論します。

為時公が「それならいいが、宣孝殿のようにそなたの聡明さを愛でてくれる殿御はそうはおらぬ」と話していると、「またやられているのか」と惟規さまがやって来ました。

「内記の勤めはどうだ?」と為時公に訊かれ、惟規さまは「淡々と過ぎて行くだけです」と答えます。

「一生懸命学問を授けてもこれだからのう」と為時公が呆れながら言います。

まひろさんは「賢子には書物を読み、己の生き方を己で選び取れる子になってほしい」と言い、惟規さまは「それも姉上の押し付けだけどね。賢子は姉上みたいに難しいことを言う女にならない方がいいですよ。その方が幸せだから」とずけずけと言います。

惟規さまは「油小路の女のところで寝過ごしてしまったら勤めに行くのが嫌になり、父上のお顔を見に参りました」と昼間から実家に戻って来たのでした。

惟規さまが為時公に仰々しく頭を下げます。

惟規さまは「左大臣直々に、位記(詔勅、みことのり)の作成を命じられたりしている」と言います。

為時公は「そうか」と驚き、まひろさんも『左大臣』という言葉を耳にしていくらか落ち着かない様です。

惟規さまは「いとの顔を見てから出かけよう」と立ち上がりました。

まひろさんはまた和歌の講義に四条宮へ行き、女房たちに『カササギ語り』の続きを読み聞かせています。

女のふりをしていた男は、ふりをしていた訳では無かったのです。

心から女になりたいと思っていました。

男のふりをしていた女も、また心から男になりたいと思っていました。

カササギは、嘘をついた二人に試練を与えようと思っていたけれど、やめました。

この二人がどうなったのか、カササギの知るところではありません。

女房たちからは「なんだか難しいわ。私は男になりたいと思った事はありません」という意見が出ます。

「男であったら、政に携われるのかも知れないのですよ」とまひろさんは力を込めて主張しましたが、「でも偉くならないとそれもできない、面倒なことは男に任せておけばいい」といった意見も出ました。

>すると、あの弟がやってきました。

>藤原惟規です。

>「またやられているのか」と軽薄に話しながらやってきた。

>思えばこいつは、藤原為時一家の苦難の際、全く頼りにならないどころか出てこなかったっけ。>それでおいてここで来るのか。

『内記』は中務省直属の官で詔勅・宣命・位記の起草・天皇の行動記録を職掌としていました。

そのため文筆の上手い官人や学者が優先的に就任し、大内記は紀伝道(文章道)の国家試験合格者に限定されていました。

惟規さまは長保6年(1004年)ごろから寛弘2年(1005年)ごろまで少内記を務めており、(『御堂関白記』)作中でも「左大臣直々に、位記(詔勅、みことのり)の作成を命じられたりしている」と具体的に仕事内容を話しており、旱魃の際も朝廷の仕事優先で職務に当たっていた可能性あります。

この日はたまたま「油小路の女のところで寝過ごしてしまったら勤めに行くのが嫌になり、父上のお顔を見に参りました」と実家に帰ってきた理由も述べています。

仕事で実家に戻って来れない状況で『全く頼りにならないどころか出てこなかった。それでおいてここで来るのか』と悪様に言うのは相手の事情も考えず自分勝手では。

>ヒロインである寅子は、穂高という男性から法律を学ぶように導かれます。

>それが寅子が結婚すると、良妻賢母が本来の女の道だと穂高は諭して、弁護士をやめるよう促す。

>寅子は後年、はじめに法律の道を勧めておいて、後になってから女本来の道だのなんだの言い出して許せないと怒ります。

『虎に翼』の話をしたいなら自身のnoteでお願いします。

穂高先生は寅ちゃんに「君は法律家に向いている」「まもなく女性も弁護士になれる時期がくる。君のような優秀な女性が学ぶのにふさわしい場所だ」と、明律大学女子部法科入学を勧め、その後も女子部からの高等試験司法科の合格者が出る事を信じ、学生を見守っていました。

昭和15年(1940年)寅ちゃんは結婚しますが、寅ちゃんが妊娠を勤め先の雲野法律事務所に言い出せないまま明律大学の講演会前に倒れてしまった事で、見解の相違が出ます。

穂高先生は寅ちゃんを労りますが、「産後も可能な限り早く復帰して法廷に立ちたい」と言う寅ちゃんに対して「一度休んで子育てに専念し復帰の道を探る」事を提案します。

そこで寅ちゃんは心が折れ法曹界から一旦離れます。

数年後、「この道に君を引きずり込んで不幸にしたのは私だ」と責任を感じる先生に寅ちゃんは「私は法律が好きで、この仕事が好きでここにいるんです」と反論し、二人は決裂します。

しかし、先生の勧めはあったものの法曹の道に進んだのも『育児の後の職場復帰提案』を蹴り職を辞したのも寅ちゃんです。『勧めておいて、後になってから女本来の道だのなんだの言い出して許せない』と拒絶したのも誰でもなく寅ちゃんの意思です。(女性のためのきちんとした職場環境がなかった時代ですが)

>この穂高と為時の主張は似ています。

>女に学ぶ楽しさ喜びを教えておきながら、女の幸せは男に愛されることだなどとぬかす。

『女に学ぶ楽しさ喜びを教えておきながら、女の幸せは男に愛されることだなどとぬかす。』

為時公は賢子さんに厳しく文字を教え叱るまひろさんに気持ちは分かるとしたうえで「学問が女を幸せにするとは限らぬ」と言っています。

『女の幸せは男に愛されることだ』とは何処から出てきましたか。

そして講義を受けなくても自然と覚えた事を女に学ぶ楽しさ喜びを教えておきながら』とさも他人に責任があり、女性に教える事が悪い事の様に言うのは意味が分かりません。

>はじめに示した自己実現という幸せを否定するのか――

>そんなわだかまりが残っても仕方ないところでしょう。

明治時代以降の女子教育を引き合いに出しても平安時代とあまりに状況が違いすぎます。

家庭教育では、男性は7〜8歳程で『読書始』の儀が行われ、その後先生役の学者に付いて『史記』『千字文』などの講義を受けます。

女性は書・箏の琴・和歌を重視し、書は主にかなを学びました。

後宮に仕えた女房などは帝の后の身の回りの世話や訪問客(男性貴族含める)の接待などの勤めがあり、中には后への和歌や漢籍の御進講を務める教養のある女性もいました。

しかし、清少納言の場合、知的なインテリ系の彼女に対して所謂体育会系な夫・橘則光卿の様に反りが合わない場合もありました。(作中、『女房に出るなど恥ずかしいからやめてくれ。文章や和歌はうまくならずともよい。自分を慰めるだけの女でいよ』とまで言う夫にききょうさんは『下の下』と言い、夫と子を捨て出仕しました)

清少納言は『枕草子』23段でこの様に書いています

まひろさんの場合。

為時公が男性貴族の慣例により、嫡男の太郎(惟規)さまに『史記』など漢籍を講義していると、受講しているわけでもない傍らで聞いていただけのまひろさんが先に覚え答えるというのが幼少期で為時公も『お前が男なら』と言いながら娘の漢籍に対する学習意欲は否定しませんでした。

しかし、賢子さんに教えるまひろさんは「書物を読み、己の生き方を己で選び取れる子になってほしい」と興味が無くとも教えようとするため、為時公は「学問が女を幸せにするとは限らぬ」と平安時代の基本教養から逸脱して宣孝公の様に喜ぶ人だけではないと諭し、惟規さまは「姉上の押し付けだ」と言っているのです。

>その後、四条宮でまひろは「カササギ語り」の続きを語っています。

『男になりたい女、女になりたい男の話』が出てきましたが、必ずしも流行りのポリコレ・ジェンダー論というわけでもなく、『とりかへばや物語(作者未詳)』の様な物語展開になったのだと思います。

『とりかへばや』とは『取り替えたいなあ」』と言う意の古語です。

『関白左大臣の二人の男女の子たちは1人は内気で女性的な性格の男児、もう1人は快活で男性的な性格の女児。父は2人を「取り替えたいなあ」と嘆いており、この天性の性格のため、男児は『姫君』として、女児は『若君』として育てられる事となります。』というのが導入です。

『とりかへばや物語』の原型は1180年以前に成立したと考えられており、まひろさんがカササギ物語を書いた時期には成立していませんが、脚本家・大石先生が『とりかへばや物語』から着想を得たものと思います。

・藤原為時の娘は物語を書くのがうまいとか?

>公卿たちが宴をしております。

寛弘元年(1004)閏9月。紅葉の宴が催されました。

美しい庭でかつての仲間たち(斉信卿、公任卿、行成卿)が鳥肉の串焼きなどの料理や酒が並ぶ卓を囲みます。

藤原公任卿が「帝の気を引くのは難しいな」と言い、道長卿が「亡き人の思い出は美しいままだ」と言います。

そして行成卿からは「『枕草子』の影響は強まっております」といった意見が出ました。

ききょうさんと交際していた斉信卿は、「ききょうめ…あんな才があるとは思わなかったな。手放さなければよかった」と言う程です。

公任卿は「皇后定子さまのように、華やかな後宮を藤壺に作ったらどうだ」と提案しましたが、行成卿は「それは難しい」と言います。

帝は「諸事倹約を」と常々仰っていたのでした。

行成卿は、「帝は書物がお好きなので『枕草子』を超える面白い読み物があればお気持ちも和らぐのでは」と言います。

道長卿が「その様な面白い書物を書く者が、どこにおるというのだ」と尋ねると、公任卿が「妻の敏子がやっておる学びの会に、面白い物語を書く女がおるようだぞ」と答えます。

「帝のお心を捉えるほどの物語か?」と道長卿。

公任卿は、「されど四条宮の女たちの間では大評判だ。さきの越前守・藤原為時の娘だ」と素性を明かしました。

斉信卿は「ん?あっ、あの地味な女だ」と思い出しました。

公任卿が「女子供の読むものだが、妻も先が楽しみだと心を奪われている」と言い、道長卿は「ふーん」と頷きました。

>公卿たちが宴をしております。

>この場面で出てくる料理は今の和食とは異なり興味深いものがありますね。

F4の宴が開かれました。

公式によると、道長卿が開いた宴の料理は『羹次(あつものついで)』といわれるものです。

『羹次』とは野菜や魚肉を熱く煮た吸い物(鍋料理)を囲んで行う饗宴の事なのだそうです。

天武天皇の御世に牛・馬・犬・猿・鶏を食べる事を禁じる詔が出されました。

『羹次』での串焼きの肉と鍋に用いられた肉はいずれも雉で、魚は鮎が用いられていたのだそうです。

『御堂関白記』寛弘元年(1004)閏9月12日条には『天が晴れた。・・・左衛門督(さえもんのかみ/藤原公任)が来て、あれこれ語った。』とあります。

視聴者意見の中には宴の会場の庭は嵯峨・大覚寺の大沢池モチーフなのではというものもありました。

長保元年(999年)9月12日、嵯峨の大覚寺に出かけ、公任卿が庭の一角にある『名古曽滝』で歌を詠んだ逸話が同行した藤原行成卿の日記『権記』9月12日条に記述があります。

滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ

大納言公任

意訳:

この庭の滝の水音は聞こえなくなって久しいが、滝の名声だけは絶えることなく、今もやはり聞こえていることよ。

小倉百人一首55番

>背景にある五色幕もよい。

>五行説由来ですね。

背景の五色のテントの様な幕は『幄舎(あくしゃ)』といい、四隅に柱を立て、棟・檐を渡して布帛(ふはく)で覆った仮小屋の事です。(出典 小学館デジタル大辞泉)

『年中行事絵巻』巻三「闘鶏」』にも幄舎が見られ、『光る君へ』作中では打鞠の試合や弓比べの際、観客席として使われていました。

・まひろは書きたい 道長は書かせたい?

>まひろが熱心に何かを書いています。

まひろさんが文机に向かって物語を書いています。

そんな母に賢子さんが「母上、おはじきをやろう」と持ち掛けました。

しかしまひろさんは「今は忙しいの。後でやるから」と賢子さんの誘いを断ってしまいます。

そんな親子を見て、いとさんが相手を買って出ますが、賢子さんはつまらなさそうにしています。

まひろさんは夜が更けても書き続けており、墨をすろうとして水が無くなった事に気付き座を立ちました。

まひろさんと入れ違いで賢子さんが起き出してきました。

賢子さんはまひろさんの部屋に行き、書きかけの物語の草稿を目にしました。

自分から母を奪う存在である物語を手に取り、賢子さんはそれに灯明の火を付け、まひろさんが既に書き終わった物語の束に載せました。

物語が書きつけられた紙に火が燃え移り瞬く間に炎が広がります。

戻って来たまひろさんは、賢子さんが寝所に戻って行った後、自分の部屋で何かが燃えているのを見ました。

大声で人を呼び桶の水をかけたため、かろうじて火は消し止められました。

しかしまひろさんが書いた物語は燃え尽きて灰になってしまいました。

まひろさんは賢子さんを座らせ叱ります。

「自分のやった事が分かっているの?家に燃え移っていたらどうなっていたか。母が相手にしないからと言って火を付けるとはどういう事?」と、厳しく咎められ、賢子さんは泣き出しました。

謝罪をする様に言い聞かせるまひろさんに、為時公が「もうよいではないか」と宥めます。

しかしまひろさんの叱責はなおも続きます。

「恐ろしい事をしたのよ。悪い事をしたと謝りなさい。思い通りにならないとからと言って火を付けるなぞ人のやることではありません」

泣く賢子さんと叱るまひろさんの間を為時公が取り持ちます。

自室に戻ったまひろさんは途方に暮れています。

翌日。

床板に焦跡が残り、唐櫃と円座が縁先で干されています。

まひろさんは自室で執筆に取り組んでいました。

為時公が賢子さんを連れ「はいはいはいはい…」と言いながら部屋を覗きます。

そして「気晴らしに賢子を連れて賀茂の社に行って参るゆえ、お前は1人で書きたいだけ書け」と行って出て行きました。

しかしまひろさんは発想が浮かばず、庭に出ました。

乙丸がまひろさんの様子を見ながら表を掃いていています。

そこへ来客が入ってきました。

それは百舌彦を伴い、地味な狩衣を纏った道長卿でした。

まひろさんは思わず目を見張りました。

・MVP:あかね?

>これまで出てきたどの女性よりも、ともかく愛くるしい。

>愛されヒロインとして最上級です。

>相当身勝手で空気も読んでいないけれども「あかね様だから仕方ない」と本気で怒る気がでない性格をしているんですね。

>一方、まひろは真逆。

>面倒臭い女です。

>理詰めで、納得できなければ乗ってこないし、どこか心を閉ざしていて、ガードが硬い。

>なんのかんので道長から「妾にならないか?」と言われたら、えげつない断り方をした。無言ですれ違う塩対応もした。

あかねさんを如何にも誰にでも愛されて単純なセクシー系ヒロインだと持ち上げて、まひろさんをガードが硬い面倒くさい思い通りに行動しない理詰め女とサゲていますが、誰かを比べたり貶めないと褒められないのでしょうか。

まひろさんについて『面倒臭い女』『性格ひねくれてますね』『鬱陶しい』『舐め腐りおって』とネガティブ感情しかない様ですが。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?