大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第14回~

4月上旬になりました。桜が舞い、新学期・新年度となりました。

環境や気候の変化など、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第14回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>「一生畑を耕す者に文字など要らん。慰み者じゃねえ」と頭から否定されてしまったまひろ。

兄・道隆の独裁政治に抗えない道長。

『文字の読めない人を一人でも少なくしたい』と文字に興味を持ち始めた民の少女・たねさんに仮名文字を教え始めたまひろさんでしたが、たねさんの父・たつじさんに「うちの子は一生畑を耕して死ぬんだ。文字なんか要らねえ。俺らあんたらお偉い方の慰み者じゃねえ!」と断じられ、何も言い返せなくなってしまいます。

一方内裏では道長卿が「検非違使庁の者は、裁きをせずに身分の低い者を殺めております」と言い、関白である兄・道隆卿に検非違使庁の身分の低い罪人に対しての扱い方の改革案を持ちかけます。

しかし、「身分の高い者だけが人ではありませぬ」と訴えても提案は受け入れられません。

さらに道隆卿は若干17歳の嫡男・伊周卿を蔵人頭に就け、定子さまを強引に中宮に推し、皇后・中宮・皇太后・太皇太后が並び立つ前例の無い『一帝四后』を実現させようとし、独裁政治が始まります。

壁にぶつかった道長卿とまひろさんは同じ月を見ています。

>永祚二年(990年)、あの庚申待ちの夜から四年後――

>まひろと藤原道長がすれ違います。

>まひろは頭を下げ、帰るしかありません。

>背後からは源倫子が夫を出迎える声がします。

永祚2年(990年)、土御門殿。

倫子さまとの会話を終え、帰宅の途についたまひろさんは内裏から帰宅した道長卿と渡殿で鉢合わせします。

道長卿に従者が「北の方様のところに以前より出入りしておる、前蔵人式部丞・藤原為時の娘でございます」と伝えました。

「ん・・・」と言い、渡殿を渡る道長卿。

まひろさんは表情を強張らせながら頭を下げ、身分の高い道長卿が通り過ぎるのを見送りました。

まひろさんが足早に去ると、「お父上のお帰りですよ。」「お早いお帰りだこと」と言う倫子さまが彰子さまを呼ぶ声が聞こえます。

道長卿とまひろさんは渡殿で鉢合わせした後、従者がまひろさんを紹介します。

部屋に戻る道長卿とまひろさんがすれ違い、その後彰子さまを呼ぶ倫子さまの声が聞こえているのですが、何見氏は従者の言葉を端折っていますね。

>幼い藤原彰子が父に挨拶する声も聞こえてきました。

>娘の成長を喜ぶ倫子。

>前回の放送では、彰子の発話が遅いと話していただけに、母としては大喜びでしょう。

彰子さまは道長卿と対面しました。

倫子さまに「彰子、父上よ」と促され、彰子さまが「ちちうえ」と言います。

倫子さまは「言えた〜偉い偉い」と彰子さまを褒め、道長卿に「殿も褒めてやってくださいませ」と話を振ります。

道長卿はまひろさんと再び出会った事で何事か考えている様で、心ここに非ずです。

倫子さまは「いかがされましたの?」と怪訝そうな顔をします。

道長卿は「そうか。良かったな」と言います。

彰子さまと乳母を下がらせ、着替えを手伝うと言う倫子さま。

しかし、道長卿はそれを断り、縁先で装束を緩め「ああ良い風だ」と風を浴びています。

13回では「倫子がこの年齢の時にはよく喋ったが、彰子は言葉が遅い」と穆子さまが言っています。

「殿に似たのだろうか」と言う倫子さまに「道長もそうだったのか」と穆子さまが尋ね、「ぼんやりして父や兄に叱られていた」と倫子さまが答えています。

また、まひろさんとの対面では「この子うちの殿に似て人見知りするのよとも言っていました。」

彰子さまは倫子さま曰く、道長卿に似ておっとりして人見知りをする子であり、倫子さまを育てた穆子さまから見れば、活発に発語する子ではないのでしょう。

>まひろは身分が違う相手に頭を下げるだけですし、倫子は夫が上の空であることが気になってしまう――

>これが、あの四年前の決断がもたらした結果でした。

『あの四年前の決断』とは『道長卿が婿入りを告げまひろさんに妾になる事を持ちかけようとして断られた後、いきなり庚申待の日に土御門殿の倫子さまを訪ねて来た事』『道長卿が倫子さまに対して一通も懸想文を出さず、まひろさんの陶淵明の『帰去来辞』をしたためた文を文箱に入れて置いていた事』でしょうか。

先週からの続きでもあり、この文章では四年前に何があったのか全く分からないと思います。

少し具体的に提示してはいかがでしょうか。

>帰宅したまひろは、就職が断られたといとに告げます。

為時公の屋敷では、まひろさんが断られた事を聞いていとさんが「先方からのお話でございますのに」と驚いています。

「女房としては使いにくいのではないかしら・・・?」とまひろさん。

「だったら何のためのお話だったんでございましょう。失礼な。」と不満げないとさんに、まひろさんは「許しておくれ。いとさんの願いに応えられず」とまひろさんは言い、墨を擦り始めます。

・兼家の後継者は誰だ?

>今日は気分が良いからお前たちを呼んだ。

>そして「出家する」と告げるのです。

>望み通り関白となりながら、程なくして辞職し、髪をおろす。

>後継者には、長子である道隆を指名しました。

摂家では道隆卿、道兼卿、道長卿が呼び出されました。

足元がおぼつかなくなった兼家卿がよろめきながら子どもたちの前に座りました。

兼家卿は「今日は気分がよいのでお前たちを呼んだ」と言います。

そして、「出家いたす」と告げました。

望み通り関白になったが、明日それを辞して髪を下ろすと伝え、後継者には嫡男・道隆卿が指名されました。

兼家卿は、永祚2年(990年) 5月に関白・太政大臣を辞任して出家します。

そして病気平癒を祈願し、別邸の二条京極殿を法興院という寺院に改築し住みました。

道隆卿は後継者指名を受け入れましたが、道兼卿は「父上は正気を失っておられる!」と異を唱えます。

「父上の今日あるは私の働きがあってこそ。何ゆえ兄上に!」と声を荒げました。

しかし兼家卿は、「正気を失っておるのはお前の方だ。お前のような人殺しに一族の長が務まると思うのか」と過去の罪を暴き、あくまで汚れ役だと主張しました。

「人殺し」の言葉に怪訝な表情を浮かべる道隆卿。

兼家卿は「大それた望みを抱くなど許し難し」と、道兼卿に下がるように言います。

道兼卿は「父上こそ帝の父の円融院に毒を盛り、花山院の女御さまとそのお子を呪詛しその挙げ句殺め奉った張本人ではないか!」と暴露します。

何も知らなかった道隆卿は驚き、道長卿の方に目を遣ります。

兼家卿は「道隆は何も知らずともよい、まっさらな道を行け」と言います。

一方で道兼卿には、「これからも我が家の汚れ仕事を担って兄を支えて参れ。それが嫌なら身分を捨てどこへでも流れて行くがよい」と突き放します。

道兼卿は「この老いぼれが・・・。とっとと死ね!」と吐き捨て部屋を出て行きました。

「以上である」と兼家卿は言ってよろけながら立ち上がり、道隆卿と道長卿に支えられます。

しかし兼家卿は「よい」と断り、道隆卿と道長卿に「今より父はないものと思って生きる様に」と言います。

そして家司に支えられて歌いながら去っていきました。

廊下の端では道兼卿が項垂れており、『これ以来、道兼は参内しなくなった』と語りが入ります。

>なお、ドラマでは描かれませんでしたが、道兼に仕えていた武士の源頼信は、いっそ道隆を殺そうか?と兄の源頼光に持ちかけています。

>しかしそこは弟より知恵が回る兄が、暴力上等で関白の座をめぐってはキリがないと却下したとか

逸話を紹介するのなら、きちんと出典まで記述する事は大切だと思います。

源頼信公は清和源氏・多田氏の祖といわれる源満仲公の三男です。

兄には酒呑童子討伐で有名な源頼光公がいます。

長男の頼光公は摂津源氏を継承し、二男の頼親公は大和源氏の祖となり、頼信公は河内源氏の祖となりました。

頼信公は藤原道兼卿、後には道長卿に仕えていました。

血気盛んな頼信公は、『十訓抄』に次のように名前が挙げられています。

源頼信公、藤原保昌公、平維衡公、平致頼公。

この四人は大変優れた武士で道長卿の四天王に数えられました。

此党は頼信。保昌。維衡。致頼とて。

世に勝れたる四人の武士也。両虎戦ふ時はともに死せずと云事なし。

また『古事談』には次のような逸話が紹介されています。

>道兼の子である藤原兼隆は、従者を平気で死なせるほど精神が荒廃したそうです。

こちらも逸話を紹介するのなら、きちんと出典まで記述してください。

道兼卿の嫡男・兼隆卿は、寛弘6年(1009年)藤原道長卿の子・頼通卿が参議を経ずに権中納言に任ぜられ、さらに長和2年(1013年)6月にはその弟・教通卿が権中納言に昇進し、出世で先を越されるという状況下で8月に厩舎人(馬の世話をする従者)を殴殺させる事件を起こします。

この事は『小右記』長和2年8月10日条に記述があります。

>いとは藤原為時の前で頭を下げ、お暇をいただきたいと告げています。

為時公の屋敷では、思い詰めた表情のいとさんが、「殿様、お暇を頂きとうございます」と為時公に伝えます。

驚く為時公に、「私、食べなくても太ってしまう身体でございますので。何と言うか、居場所がないと言うか・・・」といとさんは訴えます。

「いや、今更何を申すか」と尋ねる為時公に、「土御門殿での姫さまの仕事も決まらず、自分の仕立物の注文も途絶えがちであり、もう自分が辞めるしかない」といとさんが答え涙を流します。「行く当てなどないであろう」と為時公は言い、泣きじゃくるいとさんの側に腰を下ろしました。為時公は「惟規の乳母としてこの家に来たのは、夫と生まれたばかりの子を流行り病で亡くした直後であった。それゆえに惟規を我が子のように慈しんでくれた。この家はお前の家である、ここにおれ」といとさんに伝えました。

いとさんはその言葉に、さらに涙を流すのでした。

>為時は出仕をやめて以来、漢籍を学び、実行に移す、仁者の風格が出ています。

>まひろもそんな父には、敬愛しかないようです。

>仕事で人が変わると家族もギスギスしてしまうとは、今も昔もそんなものなのでしょうか。

13回でも書きましたが、寛和の変後の散位以来、失職して4年になります。

ナレーションでは為時公の収入はほとんどなかったとありましたが、「実入り」第一の中小貴族には除目を経る必要のない収入を得るルートがあります。

大貴族や大きな寺社など荘園の所有者(本所)の代官として現地へ赴き、荘園の運営を統括する役人になる事です。

荘園領主の家人がなったり、寄進地系荘園では寄進した開発領主がなりました。

これを預所(あずかりどころ)と言います。

また、『散位寮』という式部省所属の令制官司がありました。

職掌は在京の散位(官職がなく位階のみを有する者)を登録した名帳と,国府に勤める散位の出勤日数の点検を担当していました。(出典 株式会社平凡社百科事典マイペディア)

在京している散位の文官武官は散位寮に登録され、六位以下の官人は分番で散位寮に出仕した上で諸使や雑事の業務に携わっていました。

散位制度が形骸化したため、寛平8年(896年)式部省に併合され、以後散位の事務も式部省で行われていました。

為時公はこの散位寮を合併した式部省に登録され出仕して裕福ではないものの収入を得て職の無い時期を過ごしていたのではないでしょうか。

為時公は花山院退位に巻き込まれる形で散位し、藤原兼家卿に口添えを頼むも、かつて花山院の周りを見張る間者の役目を断る不義理をしたため不興を買い、除目に掛からず無職が続いています。(蔵人の職は帝の代替わりによって解任された)

何見氏の言うような『為時は出仕をやめて以来、漢籍を学び』では漢籍を学ぶために為時公が自ら宮仕えを辞めた様に見えます。

・巨星墜つ?

>息子たちに約束した通り、藤原兼家は剃髪し、病床にいました。

>その横で藤原寧子が「道綱、道綱、道綱……」と呟く。

出家した兼家卿は病の床につく様になっていました。

床に伏せた兼家卿に寧子さまが、「道隆様に道綱の事をお忘れなくと仰っておいてくださいませ」と伝え、「道綱、道綱、道綱・・・聞こえますか?」と囁やきます。

道綱卿が「お加減の悪い時にその様な事を申されるのは」と母を諫めます。

兼家卿が目を覚ましたため、寧子は手を取り「殿さま!」声を上げます。

>すると兼家がおもむろに歌を詠み始めました。

>詠んだ瞬間、兼家はまだ若く、野心的な青年に戻ったかのように見えました。

寧子さまに手を添えられた兼家卿が歌を詠みます。

嘆きつつ 一人寝る夜の 明くる間は 如何に久しき ものとかは知る

右大将道綱母

意訳:

嘆きながら独りで寝る夜が明けるまでの間がどんなに長くつらいものかお分かりですか?(いえ、お分かりになりますまい)。

「今の歌何?」と道綱卿が尋ね、「私の蜻蛉日記よ」と寧子さまが答えます。

「あれはよかったのう」と兼家卿が言い、寧子さまが涙ぐみながら夫の手を握りしめます。

兼家卿は朧気な意識の中、「輝かしき日々であった・・・」と笑みを浮かべ言います。

兼家卿の女性遍歴に嫉妬した寧子さまが『嘆きつつひとり寝る夜』の歌を詠んだのは、道綱卿が生まれた天暦9年(955年)の冬です。

兼家卿もまだ30代ですね。

>思えばこの二人の愛憎は『蜻蛉日記』によって残りました。

>文とはなんと素敵なものなのか。

たくさんの妾を作り他の女性に懸想し、文箱の中に自分以外の女性宛の文を入れそれを発見させる兼家卿。

『もうこちらに貴方が来るのは途絶えてしまうのだろうか』と思ううち、町の小路の女の家に行ってしまい、嫉妬から門を叩いて「入れてほしい」と頼む兼家卿を無視。

すると兼家卿は他の女のところに行ってしまった。

『嘆きつつ ひとり寝る夜の あくる間は いかに久しき ものとかは知る(貴方が来ないのを嘆き悲しみながら独り寝をして待つ夜がどれほど辛いか)』と詠んだ歌。

それに対し、兼家卿は『げにやげに 冬の夜ならぬ 真木の戸も おそくあくるは わびしかりけり(全く本当に(冬の夜はなかなか明けないが)、冬の夜でもない真木の戸でも遅く開くのはつらいことですよ。)』と返歌します。

悪びれる事のない様に『いとどしう心づきなく思ふ(ますます不愉快に思う)』と綴った『蜻蛉日記』。

そんな日記を兼家卿は読んでいたのでしょう。

『光る君へ』作中ではかつて姫君サロンでまひろさんが『蜻蛉日記』を、寂しい独寝の女の嘆きを綴ったものではなく『身分の低い私が身分の高い殿御に愛され煩悩の限り激しく生きた・・・という自慢話やも』と評していました。

愛憎や悲しみだけでなく、ひとりの殿方との恋に焦がれた輝かしき日々の思い出だったのではないでしょうか。

>そのころ源明子は、兼家の扇を前に呪詛の真っ最中です。

>紅唇からこぼれる。

>呪詛がなんともおどろおどろしい。

>妊娠中にこんなことをしてよいのかどうか……心配になってきます。

その頃、高松殿では明子さまの兼家卿に対する呪詛が続いていました。

兼家卿が明子さまに与えた扇を掲げ、印を結び、『天に泥、地に泥、荼吉尼・・・』と唱えています。

陰陽考証の高橋圭也先生によると、『五臓を蹴割り、五臓を融かす、即滅ソワカ』の部分は高知県のいざなぎ流の法文を参考にして少し手を加え、呪詛の呪文として使用しているのだそうです。

「五臓を蹴割り、五臓を融かす、即滅ソワカ」は私が許し(許可状)を得た高知県のいざなぎ流の法文(式王子を操る呪文)の「天神吹きみだしの式法」を参考にして少し手を加え、呪詛の呪文として使用。

— 大河ドラマ「光る君へ」・安倍晴明の陰陽道指導☆高橋圭也 (@Keiya_Takahashi) April 7, 2024

いざなぎ流については「✌高橋圭也の別垢☆いざなぎ流許しの人&媽祖の呪術師。 @keiyatakahashi2 」

『荼吉尼』という言葉が聞き取れましたが、これは茶吉尼天に関する呪法を参考にしたのかなと思います。

荼吉尼天は元は死者の肉を食う夜叉でその力により6か月前から人の死を予知し、臨終を待ってその肉を食らう神なのだそうです。

日本では狐の精とされ稲荷神と習合し、愛知県の豊川稲荷が有名です。(出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ))

仏像図彙 1783年

『祈願にあたり行者は自己命終の時に自己の人黄を茶吉尼天に捧げることを誓わなければならない。自分の命と引き換えに行なわれる』とあり、明子さまは命懸けの呪詛に臨んでいるのではないでしょうか。

>安倍晴明は夜空を見上げていいました。

>「今宵、星は落ちる。次なる者も長くはあるまい……」

>これも彼の公務員としての業務です。

夜、陰陽師・安倍晴明公は夜空を従者の須麻流さんと共に見ていました。

「今宵、星は落ちる。次なる者も長くはあるまい」

須麻流さんは『次なる者も長くはあるまい』という主の言葉に少し驚いた様子でしたが、その後しんみりとした表情を浮かべています。

陰陽師は古代日本の律令制下において中務省の陰陽寮に属した官職ですので、陰陽寮に出仕する官人陰陽師は文官と同じ装束を身に着けていると思います。(下記画像は8回の邪気払いの場面です)

星観をして、兼家卿の最期を予見する場面での晴明公の装束は私的な狩衣なので、宮中業務ではないと思います。

>赤い月のもと、明子は呪詛を続けています。

兼家卿が東三条殿の庭に出ています。

道長卿はそんな父を気にします。

兼家卿が仰いだ夜空には三日月がかかっていますがやがて月が赤く変化し、兼家卿の穏やかな顔が恨み報いの全てを引き受けるかの様に厳しくなります。

明子さまの呪詛の声は佳境になり、『即滅ソワカ!』と叫ぶと、兼家卿の扇は吹き飛び床に落ちました。

外では雨が降り、明子さまは荒い息遣いをしながらその場に崩れ落ちました。

翌朝、東三条殿にやって来た道長卿は庭の橋のたもとに仰向けに倒れている兼家卿を発見します。

父の死を確認した道長卿は、冷たく固くなった父の遺体を抱きしめ「父上、父上・・・父上!」と涙を流します。

正暦元年(990年)7月2日、兼家卿は彼岸への橋を渡りました。

『小右記』正暦元年(990年) 七月二日条には、 『二日。(『小右記』長元元年十一月三日条による)入道太相府、入滅す』とあります。

>達観したように言う為時。

>この悠然とした風情の方が、兼家よりも達観していて賢者の風格があると思えます。

>人の幸福とは一体何なのでしょうか。

藤原宣孝公が為時公の屋敷に来ています。

宜孝公が「兼家さま、3日前に身罷られたそうだ」と報告します。

いとさんが大変嬉しそうにしていますが、為時公とまひろさんは戸惑っており、為時公は「激しいご生涯であったのう」と言います。

いとさんが嬉しそうだったのは失職して4年、散位者のための式部省所属の職があったとしても収入は少なく、生活の困窮は否めませんでした。

摂政だった兼家卿の不興を買っていたため彼の存命中は除目で任命すらなく、兼家卿が亡くなった事で運が向く事も考えたのでしょう。

宜孝公も御嶽詣での装束を披露しに来た際、「摂政さまの目が黒い内は為時の官職は叶わぬと思っていたが、身罷られるような事にでもなれば風向きは変わろう」と話していました。

その時まひろさんは「父上は人の死を願うような人物ではない」と為時公を評しています。

為時公は達観し悠然としているのではなく、元来自分を追いやった相手でも恨んだりせず、人の不幸に乗じて自分が得をしようと思う人ではないのではないかと思います。

優しい人なので宮仕えなど生きづらい面もありますが。

>そんな為時とは対照的にギラギラした宣孝は、筑前守になったと告げます。

>前任者が亡くなったとかで、ド派手衣装による御嶽詣のご利益だと喜んでいます

宣孝公が来たのは、筑前に下る事になったからでした。

「前の筑前守が病で職を辞したそうで、にわかの赴任を命じられた。」と宜孝公は言います。

「御嶽詣のご利益だ、いよいよわしも国司になる」と嬉しそうです。

前任の筑前守は病で辞任したのであって亡くなってはいません。

『小右記』正暦元年(990年)8月30日条には、『筑前守(藤原)知章(ともあきら)が辞退した。そこで(藤原)宣孝を任じた。

知章朝臣は、今春、任じられた。ところが着任の後、子息及び郎等・従類30余人が病死した。そこで辞退したものである』とあります。

あと『ド派手衣装』ではなく『山吹色の法衣』です。

『枕草子』では清少納言が『紫のいと濃き指貫、白き襖(あを)、山吹のいみじうおどろおどろしき(濃い紫色の指貫(袴)に白い狩衣、たいそう鮮やかな山吹色の衣)』とその姿を記述しています。

>「国司になるぞ!」

>そう野心を燃やす宣孝。

>この宣孝がまひろの夫になるわけですが、国司になって懐もあたたかくなったことだし、人助けも兼ねて若い妻を娶るとすれば自然な流れですね。

まひろさんは祝いの言葉を述べましたが、為時公は「さみしくなるのう」と言い、宣孝公に「そんな顔をするな」と諭されています。

宣孝公は、為時一家を都に置いて行くのは忍びないが、「運よく前の関白が身罷られ、家運も上向くであろう」と言います。

宣孝公は「よかった、よかった」と言い、「下向の支度もあるので」と帰って行きました。

為時公にとって兼家卿逝去の知らせは悲しく、いとさんに「1人にする様に」と頼みました。

「殿様のあれは嬉し涙でございますね」といとさんが尋ねると、「分からない」とまひろさんは答えます。

さらに、「嬉しくても悲しくても涙は出るし、そのどちらか分からない時でも涙は出る」とまひろさんは言います。

藤原宣孝公は正暦元年(990年)筑前守に任ぜられて筑紫に赴任。正暦3年(992年)頃には大宰少弐を兼任します。

後に右衛門権佐として帰京し、長徳4年(998年)に山城守を兼任。

この頃、紫式部と結婚しているので『国司になって懐もあたたかくなったことだし、人助けも兼ねて若い妻を娶る』のは8年後です。

・道長の妻たち?

>病臥している源明子のもとへ、道長がやってきました。

道長卿は高松殿に明子さまを訪ねていました。

兼家卿への呪詛の後、明子さまは流産してしまいました。

『人を呪わば穴二つ』という様に呪いには必ず代償があるため、明子さま自身ではなくお腹の子で命の代償を払ってしまったのでしょうか。

起き上がり流産を詫びる明子さまを道長卿が制します。

「生まれ出でぬ宿命の子もおる。そなたのせいではない」と休む様に伝える道長卿。

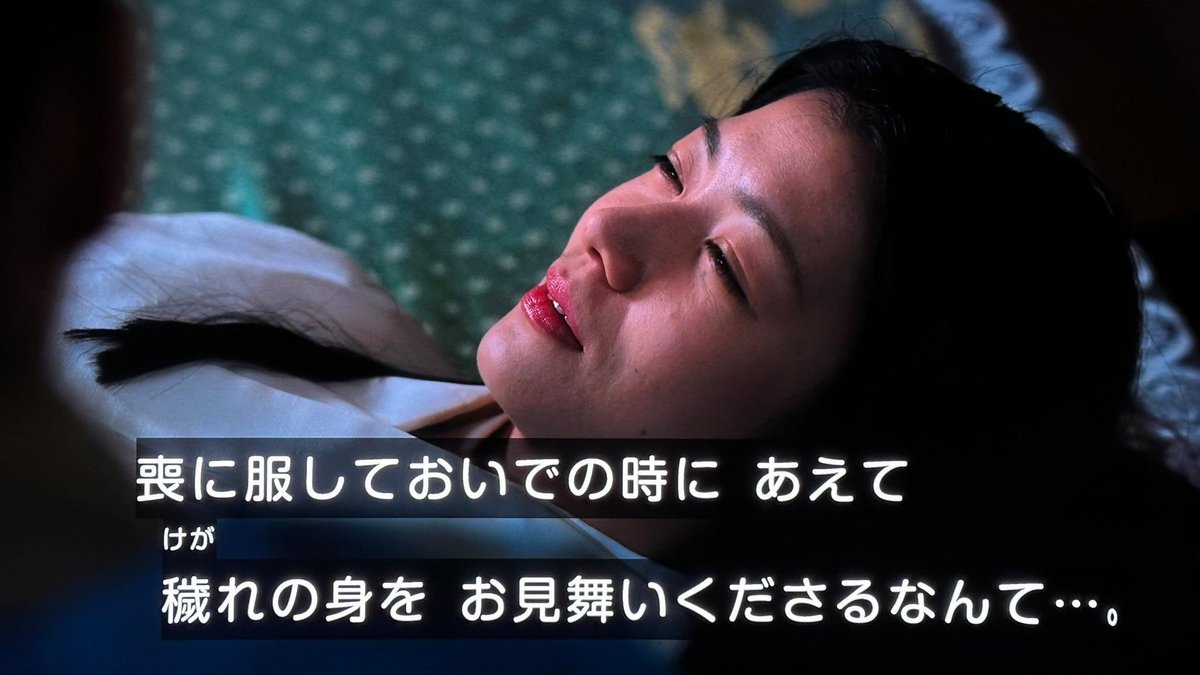

明子さまは横になって「喪に服しておいでの時に、敢えて穢れの身をお見舞いくださるなんて・・・」と嬉しそうに言います。

道長卿は「しきたりなど気にするな」と養生を勧めました。

「また参る」と出て行く道長卿。

明子さまは複雑な表情をしています。

>明子は喪に服している時に、敢えて穢れの身を見舞ってくれたと感銘を受けています。

>当時の出産は穢れとされました。

日本での『穢れ』は魂にまで付着するものとされ、更に触れた者に接すると他者にまで乗り移る(伝染する)と考えられるようになります。

これを『触穢思想』といいます。

康保4年(967年)に施行された『延喜式』(巻第三・臨時祭)には、具体的に穢れの事象や物忌みの日数が規定されています。

凡(およそ)穢悪(ゑを)の事に触れて、忌むべきは、人の死は卅(三十)日を限り、産は七日、六畜(りくちく)(家畜、馬・牛・犬・羊・豚・鶏の六種)の死は五日、産は三日(鶏は除外)、其の宍(ししむら)を喫(くら)へるは(=肉食)は三日

その他に改葬(三十日)、傷胎(=流産、四ヵ月以上は三十日、三ヵ月以下は七日)、失火(七日)、懐妊、月経、埋葬などが穢れとして載っています。

道長卿は父・兼家卿の喪中(30日の物忌)に明子さまを見舞った事になります。

明子さまは流産をしたばかりなので、『産褥の穢れ(7日)』ではなく、『傷胎の穢れ(4ヵ月以上は30日、3ヵ月以下は7日)』ではないでしょうか。

>道長はしきたりなど気にせぬように言い、ゆっくり養生するように告げて、去ってゆきます。

>何気ないようで、道長は明子を責めていません。

>気遣っています。

>そこが彼の優しさなのでしょう。

脚本家の大石静先生によると、『(道長卿は)二人の妻には等しくやさしく、等しく冷たい。それは今でもまひろが唯一無二な存在だからでしょう』との事です。

道長卿の心には常にまひろさんがおり、倫子さまや明子さまに対しては、優しく気遣いのできる夫であってもどこか政略結婚という政治的な立場があるのでしょう。

『源氏物語』では身分の高い家に生まれ、誇り高い葵の上。

政略結婚で源氏の君と結ばれますが、源氏の君は藤壺に恋慕していたため、葵の上を大切にしようという気持ちになりません。

葵の上は決して感情的にならず、相応の言葉を口にする方でした。

プライドの高さもあり、素直にやきもちを焼けないため、最初こそすれ違いばかりだった葵の上と源氏の君。

葵の上の妊娠を機に少しずつ距離が縮まっていきます。

>道長は穢れをケース・バイ・ケースで踏まえていたことも日記からうかがえます。

こちらも逸話を紹介するのなら、きちんと出典やどの様な記述かまで伝える事は大切だと思います。

藤原道長卿の『御堂関白記』、藤原行成卿の『権記』では人の死穢に関して、長保元年(999年) 内裏の東北対で発見された所々犬に食われた八・九歳くらいの童の遺体の処遇を話し合い、『五体不具穢は難しいため、三十日の死穢』と結論が出た記述があります。

『五体不具穢』とは、五体(頭と四肢)が揃わない遺体の事です。

また『御堂関白記 』長和二年(1013年) 二月二十三日条では、藤原説孝卿の屋敷の遣水に童の遺体が流れてきたが、家人が払い出し土御門殿に流れてきた事、道長卿が死穢をすぐ払い出したのなら触穢にならないとし、改めて話し合いが必要だとした記述があります。

>そう倫子は澱みなく語りますが、彼女は気づいているのでしょうか。

>自身も檻に閉じ込められているかのようでもある。

>女性を子を産む道具のように語り、自分も気張るという。

土御門殿は秋の気配です。

明子さまを見舞って戻って来た道長卿を倫子さまが「お帰りなさいませ」と迎えます。

倫子さまは「明子さまはいかがでしたか?」と身体の具合を尋ねます。

さらに「しっかりお慰めしてあげなければいけませんわね」と明子さまを労ります。

「明子さまはお若いから、これからお子はいくらでもできましょう。私もせいぜい気張らねば」と笑みを浮かべます。

道長卿と倫子さまは摂家と左大臣家による政略結婚で結ばれました。(倫子さまは道長卿に惚れて熱望していましたが)

政略結婚とは『家長や親権者が自分の政治的・社会的・経済的利益のために婚姻当事者の意思を無視して、とりきめた結婚』の事です。(出典 精選版 日本国語大辞典)

平安貴族の結婚は、一夫多妻制であり、藤原道長卿は左大臣家に婿入りをしています。

藤原兼家卿が生前『家の存続』を政の第一義とした様にお家のために動くのも大切な事でした。

道長卿は倫子さまともに土御門殿に住み、左大臣家の所領を相続していきます。

加えて嫡妻は男の子を産み一族の基盤を固め、女の子は后がねとして育て、帝へ入内させゆくゆくは外戚として権勢を振るえる様にするのも努めでした。

左大臣家は宇多天皇の血を引く家柄ですが、明子さまのお家もまた醍醐天皇の血を引く家柄です。

跡継ぎを産む事は妻としての立場を固める事でもありました。

『源氏物語』では源氏の君の実子・夕霧は実直な男(まめ人)として描かれ、太政大臣(元頭中将)の娘で大恋愛の末結婚した正妻・雲居雁と亡き柏木の妻だった落葉宮のもとへ律儀に15日ずつ通います。

雲居雁は夫の様子に不安を覚えました。

落葉宮は自分よりも身分が上の人でした。

二人が結ばれれば、自分の立場はどうなるのかと心配になります。

その後夕霧は落葉宮と契り、二人の結婚に激怒した雲居雁は実家に戻ってしまいます。

>今でも妊娠は命に関わる病気です。

>ましてや当時は危険なものです。

産まれてくる命を待つ時に赤ちゃんを『病気・穢れ』とさも要らない汚いものの様に言われる母親の気持ちも考えましょう。

妊娠・出産は病気ではありませんが、母体の心身にはに大きな変化が起こります。

現代では仕事にも様々な負担や影響がでる場合があります。

現代でこそ、出産・育児休業や医療機関による健康管理・サポートがありますが、平安時代は医療などありません。

母子の無事を祈る加持祈祷の声や邪気を退散させる鳴弦の音が響く中の命懸けの出産でした。

命の危険を伴う出産は『穢れ』とされ、産褥7日は産屋に篭もりました。

『紫式部日記』では彰子さまが後の後一条帝を出産した時の様子が描かれています。

>そんな命懸けのことを、まだ若いからできると語る倫子。

>子を亡くした相手にそう思う倫子。

>悪意があろうとなかろうと、かなり残酷なことを語っています。

跡継ぎを産む事は妻としての立場を固める事で娘を産む事は天皇の外戚となりお家の繁栄を築く事に繋がります。

医療行為は限られ祈祷がメイン。衛生観念も良くなく一人を産む事さえ産褥での死亡率が高い時代です。

残酷な事であろうと平安時代はそういう時代だったのであり、そこから妊娠・出産の環境が整えられて現代があるのですが。

妊娠に対して『病気です』とデリカシーも無く言えてしまう何見氏の方がよほど残酷です。

・兼家の墜落、道隆の飛翔?

>京は、兼家の喪に服して静まり返っているようで、道兼は荒れ狂っておりました。

>女を呼んで酒を飲み、歌い踊り、荒れ果てている。

まず見出しタイトルですが、すでに藤原兼家卿は鬼籍に入り、摂家は喪に服しています。

この世にいない人物に対して『墜落』とは。

ここは『兼家』ではなく、『道兼』の間違いでしょうか。

そして、『女を呼んで』とありますが、道兼卿の屋敷の女房たちだと思います。

都は兼家卿の喪に服して静まり返っていました。

兼家卿の子息・道兼卿は、喪に服さず自邸の粟田殿で酒に酔い女房達と遊興に耽っていました。

古今和歌集・942

世の中は 夢か現か 現とも 夢とも知らず ありてなければ

詠み人知らず

意訳:

この世の中は、いったい夢であろうか、それとも現実であろうか。

世の中は現実であるか、夢であるか私には分らない。

どうせあれども無きが如くなのだから。

『大鏡』によると、道兼卿は『自分は父に「功があったのだから、当然に関白を継ぐべきだ」と望んでいたのに道隆が後継に選ばれた』と甚だ憎み、兼家卿の喪中であるにも拘らず客を集めては遊興に耽ったのだそうです。

そこへ道兼卿の妻・繁子さまが現れました。

道兼卿が「何だ?」と尋ねると、繁子さまは「お暇を頂戴いたします。尊子も連れて行きます」と答えます。

「関白の妻ではないのが不満か?」と道兼卿が尋ねると、繁子さまは「好いた殿御ができました。お父上の喪にも服さぬ様な、貴方のお顔はもう見たくもございませぬ。」と言います。

「尊子は置いて行け」と言う道兼卿に、「私と参りたいと言うので尊子は先に家から出しました。」と答えます。

そして繁子さまは「皆さま、お邪魔いたしました」と出て行きました。

ネズミが出てくる様な荒れた部屋に残された道兼卿の生活はさらに荒んで行きました。

>まだ儒教倫理が浸透しきっておらず、再婚は悪いこととも見なされない。

>夫が生きていようが平然と別の男を作り、さっさと出ていく。

>繁子は実に強い女性で、素晴らしい!

平安時代、離婚は『夜離れ(よがれ)』『床去り』といいました。

離縁の条件に合えば祖父母・父母に知らせる、または夫の判断で離縁できました。(『養老令』)

・子供がいない

・淫乱

・舅姑に仕えない

・お喋り

・盗癖

・嫉妬心が強い

・悪い疾患持ち

※以下の条件の場合は離縁できない

・妻が舅姑の喪を努め終えた

・結婚当初は身分が低くても後に身分が高くなった

・帰る実家がない

原則、祖父母・父母の同意が必要でしたが、平安時代は双方すれ違いにより離婚してしまう事もすくなくありませんでした。

『大宝令』では夫が外審に没落して5年(子供がいない場合3年)。逃亡して3年(子供がいない場合2年)帰ってこない場合、妻は他の男性と再婚できました。

日本に儒教が伝来したのは、5世紀の五経博士(古代中国の官職の一つで儒家の経典である五経(詩・書・礼・易・春秋)を教える学官)によってです。平安時代、中級以下の男性貴族の子弟が律令官僚を養成する大学寮に入り学ぶのは、歴史文学である『紀伝道』、法学の『明法道』、儒学の『明経道』、数学の『算道』です。一方で女性は書、箏、和歌が重視されました。(参照:『平安時代の絵事典』成美堂出版)朱子学は漢籍に紛れて輸入され、僧侶によって学ばれます。(五山文学=鎌倉時代末期から室町時代にかけて禅宗寺院で行われた漢文学)儒学が学問として浸透していったのは藤原惺窩や林羅山が徳川幕府に仕えてからです。

藤原繁子さまは藤原兼家卿の妹で、円融帝の女御・詮子さまに仕えていました。

懐仁親王(後の一条帝)がお産まれになると橘徳子さまと共に乳母に任じられました。

一族・一門の繁栄のため、甥である道兼卿の妻となり尊子さまを産みましたが離縁し、正暦3年(992年)に兼家卿の家司・平惟仲卿と再婚しました。

惟仲卿は道隆卿を後継に推していたので、摂政を継いだ道隆卿からも引き続き厚遇されました。

繁子さまは兼家卿の妹で道兼卿とは叔母甥の関係です。

繁子さまが離縁に至ったのは『双方すれ違いにより』という事でしょうか。

道兼卿は尊子さまを后がねとして入内させたい意向から自分の許に置きたがりますが、子供は妻の家で養育される事が多かったので繁子さまが連れていきました。

中関白家という『家』が確立している道隆卿や宇多源氏である倫子さまと結婚した道長卿と違い、確固たる後ろ楯の無いかつ兼家卿の意向に反発し勝手をやる道兼卿では先行きが不安なために見限り、中関白家とも懇意である惟仲卿と再婚したのではないでしょうか。

>当時は妻問婚ですので、道兼が追い出されるのではないか?とは思いましたが。

『妻問婚』は夫が妻の家を訪ねる古代の婚姻様式で、通い婚ともいいます。

夫婦は別居し,子供は妻の家で養育されました。

平安中期には妻方同居の招婿婚(婿入り)、鎌倉時代になって夫方同居の嫁入りに変遷していきました。(出典 旺文社日本史事典 三訂版)

妻問婚は右大将道綱母(寧子さま)の様に男性が複数の女性宅に通うので、男性が通わなくなればそれきりの関係です。(『源氏物語』で頭中将が夕顔宅から足が遠のいた様に)

道長卿は左大臣家に婿入りし、土御門殿に住んでいます。

道兼卿は大納言の官職にあった正暦元年(990年)に粟田山に別荘を造営し『粟田殿』と呼ばれていました。

道兼卿が遊興に耽っていたのは粟田山の別荘かと思います。

日本は双系社会なので男女とも相続権がありました。招婿婚(婿入り)であったため、居宅及び付属の所領は父の死後娘に相続され、娘の結婚後さらに夫もしくは妻の生んだ子にも相続されます。

>このあと、藤原公任と藤原斉信が囲碁を打っています

藤原公任卿と藤原斉信卿が碁を打ち、傍らでは藤原行成卿が書をしたためています。

「必ず道兼様と言ったのに、父も見る目が無かった」と公任卿が言います。

斉信卿は、「公任に誘われ道兼に付く様な事をせずに済んだ」と安堵しています。

公任卿は「今後は道隆さまに真剣に取り入る」と決め、「いい気なもんだ」と斉信卿は言います。

藤原行成卿が「実の父の喪に服さぬ道兼はあまりである」と言います。

「こうして群れておる我々も似たようなものだ」と斉信卿が言い、公任卿は「我らも不謹慎だがまだまともだ」と答えます。

「道兼様は正気でない」と言う公任卿に行成卿が「普通に考えれば、定子様を入内させた道隆様が跡目を継がれるのが順当。なるようになったという事でございましょう」と言います。

ところで、斉信卿が狩衣の後ろ襟に扇を挿している姿がありましたが。

僧侶が両手の塞がった時などに『中啓』という畳んでも頭部が半開きになっている形状の扇を胸元や後ろ襟に挿している事があります。

『おんな城主直虎』では武田信玄公が中啓を法衣の後ろ襟に挿していました。

狩衣では襟が詰まった状態なので扇を後ろ襟に挿しているのでしょうね。

出典 精選版 日本国語大辞典

・麗しき伊周?

>摂政となった藤原道隆は、初めての公卿会議に挑みます。

道隆卿は、摂政となって初めての公卿会議に臨みました。

会議では帝の「蔵人頭、参れ」というお言葉が発せられます。

そして道隆卿によって蔵人頭に任命された弱冠17歳の伊周卿が禁色である青色の袍を纏い現れました。

宮中の女房達は「お美しい・・・」「漢詩も和歌も笛も弓も誰にも負けない腕前なんですってよ」と伊周卿の容貌、教養や弓の腕、17歳で蔵人頭に抜擢された事を挙げ噂しています。

>一条天皇と定子が双六で遊んでいます。

>定子がまた帝の勝ちだというと、一条天皇は甘えるように定子の背中にしがみついていく。

一条帝が定子さまと盤双六をしています。

お勝ちになった帝はお喜びで、定子さまの背に抱き着きます。

「ああ!お上、重とうございます」と言いつつ嬉しそうな定子さま。

その様子を定子さまの母・貴子さまと兄の伊周卿が見守っていました。

『栄花物語』では一条帝のお言葉として、『心ばへのおとなおとなしうあはれなる方は誰かまさらむ(思慮分別があってしみじみと情け深い点では、彼女に勝る人はいるのだろうか)』と定子さまの人柄が評されています。

13回で何見氏はまだ11歳の一条帝と14歳の定子さまの隠れんぼに対し、『その香と体温を暗い中で味わい、帝は定子にたまらないほどの魅力を覚えたことでしょう。』と『男女が場を同じくすればエロ要素』に繋げたい様な表現をしていましたが。

時代考証の倉本一宏先生によると『当時天皇の第一子誕生の平均年齢は21.4歳であり、定子を懐妊させる可能性はなかった。定子は当面「雛遊びの后」で過ごさざるを得なかったがそれは宮中において周知の事実だったことだろう(『一条天皇 (人物叢書)』)』との事で、『源氏物語』1帖「桐壷」での、まだ元服前の源氏の君が亡き母・桐壺に面影の似た藤壺女御を慕う場面の様な『雛遊び』だったのではないでしょうか。

>すると、しずしずと母の藤原詮子がやってきました。

定子さまの局に詮子さまが渡って来ました。

詮子さまは「皆々お揃いで。賑やかでよいのう」と言います。

そして我が子の一条帝には、「その様な乱れた姿を見せるものではない」と𠮟ります。

「お許しくださいませ。私のせいにございます」と言う定子さまに、詮子さまは「そなたではなくお上に申し上げておる」と言います。

「出直して参る。それまでにお上はお心を整えなされ」と詮子は厳しく言い、「見苦しや」と言い捨てて去って行きました。

>二人が遊んでいる遊びは「双六」です。

>平安時代の双六は現在の絵双六とは異なり、バックギャモンのような盤双六でした。

>ギャンブル要素が強く、あまり上品な遊びともされにくいもの。

平安時代を代表する室内遊戯といえば『囲碁』『盤双六』『絵合せ』『貝合せ』『偏つぎ』などがあります。

より庶民的で流行したものに『盤双六』があります。

双六は現在にも見られますが、現在の双六とは異なりバックギャモンのようなゲームに近いものでした。

賭事に使われ、何度も禁令が出されたほど平安時代の人が熱中した遊戯でもありました。

しかし、文学作品にも 双六に興じるシーンが登場します。

『大鏡』では、藤原道長卿が政敵である甥・伊周卿を誘い、肩の凝らないお遊びとして上半身裸で夜明けまで盤双六に興じる様子が描かれています。

何見氏の挙げた近江の君は頭中将(内大臣)の娘で、頭中将と夕顔の娘・玉鬘と対比される『笑われ役』です。

『源氏物語26帖『常夏』』では、近江の君が侍女の五節の君と双六に興じる様が描かれます。

内大臣が外腹の娘である近江の君を引き取りました。

しかし、近江の君がやや品に欠け内大臣の悩みとして扱われており、貴族社会では盤双六が碁などと比較して格落ちの遊びと考えられていたと推測できます。

>母親からすれば、我が子がそんなものに夢中になっているのかけしからんとなりかねない。

>せめて囲碁にしなさい! いいえ、漢詩でも読みなさい!

>そう言いたいのかもしれませんね。

貴族社会では盤双六は碁などと比較して格落ちの遊びと考えられており、肩の凝らないお遊びとして遊んでいたものでした。

詮子さまからすれば、帝である我が子・一条帝が中宮と格の低いともすれば賭け事になったり徹夜で興じる様な遊びを教えられる事が気に入らないのもあるでしょう。

「その様な乱れた姿を見せるものではない」「見苦しや」には盤双六もですがみだりに后に纏わりつく事についてもはしたなさを指摘しているのかもしれません。(詮子さまご自身が円融院の寵愛を受けられなかったという思いもありそうです)

定子さまの局には、今や政敵である中関白家の貴子さまや伊周卿が同室していました。

父・兼家卿への反発から道長卿を推した事もある詮子さまからすればこれ以上の中関白家の専横は防ぎたいという気持ちもあるかもしれません。

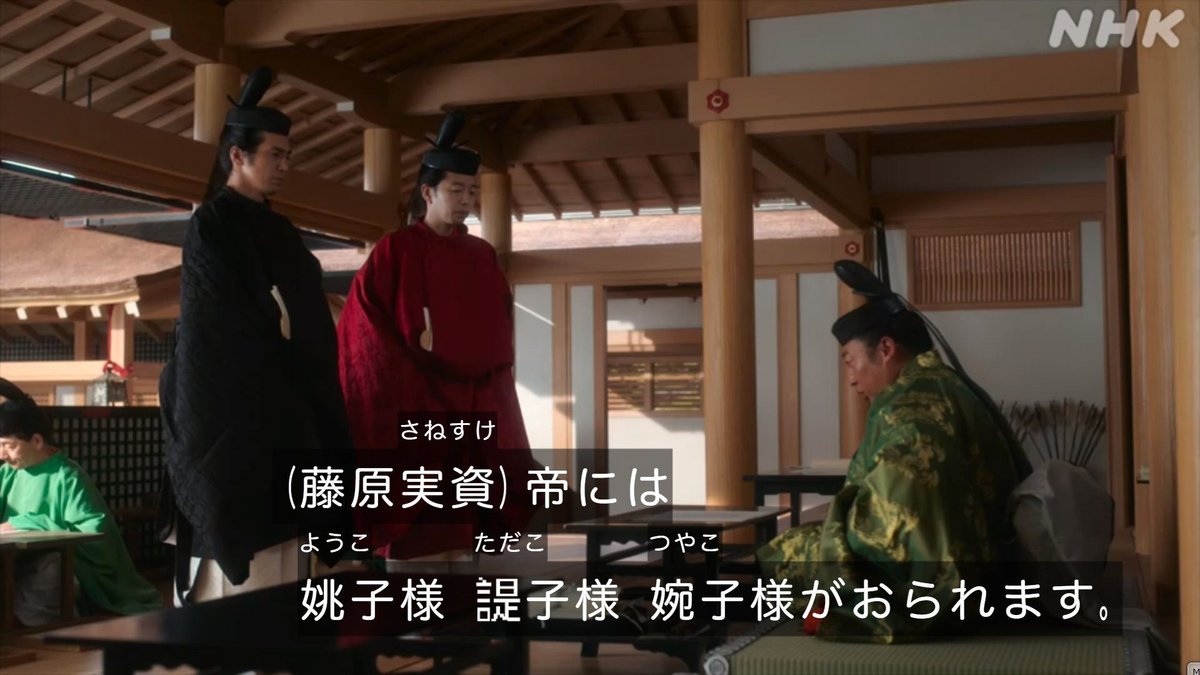

>藤原実資は、17歳で蔵人頭になった伊周に不満が止まりません。

藤原実資卿は自邸で酒を飲みながら、藤原伊周卿の蔵人頭任官を「異常だ。まったくもって異常中の異常!」と主張しています。

婉子さまは実資卿の体を手で弄り、「んー・・・この張り具合・・・」と腹を掴んでいます。

「腹を掴むな」と言う実資卿に、「それは明日の朝日記にお書きになればよろしいでしょう」と婉子さまは答えます。

実資卿は「先の妻・桐子も同じ事を話していた」と言います。

婉子さまは実資卿が自分の前で身分が遥かに下の先妻を懐かしむのが不満でした。

「懐かしんだわけではなく、同じだなと言うただけじゃ。そなたは為平親王の姫で花山院の御代の女御さまであった。私好みの高貴な高貴な妻じゃ」と実資卿は拗ねる婉子さまの機嫌を取ります。

実資卿は翌日『関白道隆の横暴』を日記に書く事にしたのでした。

平安時代の日記は回顧録のような位置付けで、人に読まれる事を想定して記されていました。

1日の様子や儀式についても詳細に記録しているのが特徴です。

貴族は儀式の場で作法を知らずに失敗すると嘲笑される傾向にあり、公の場で恥をかかない様実資卿の様な有識者や先人の日記から儀式の作法を学びました。

政務や行事について公的な記録を日記に記しており、そのため落ち着いて翌日改めて記す様にしたのかもしれません。

>実資は妻の身分しか問題にしていません。

>血筋だけを愛しているようにすら見えます。

>確かにこの価値観なら、まひろとの縁談話も「鼻くそのような女」という評価になってしまうのでしょう。

婉子女王さまは為平親王と源高明卿の娘との間に産まれた女王で、村上帝の孫に当たります。

そして花山帝の女御でもありました。

寵愛を受けた藤原忯子さまの死去で再び召されますが病と寛和の変により身を引き、後に実資卿と再婚しました。

婉子さまの父・為平親王は村上帝の第一皇子でしたが母方は『安和の変』で失脚した源高明卿の一族です。

さらに花山院の元女御であり、院が出家された事で後ろ楯が薄くなり、小野宮流当主で資産もある実資卿の妻になったのではないでしょうか。

実資卿は永延元年(987年)に蔵人頭に補任され正暦元年(990年)の時点では参議です。

一方藤原為時公は花山院の退位で散位してから4年除目にかからず無冠です。

まひろさんとの縁談も家格的にあくまで妾扱いなのではないでしょうか。

>要するに賄賂だと認めたようなものですね。

>相手が人事に口利きして欲しいから送ってきたのだと踏まえての言葉でしょう。

(中略)

>見た目こそ上品なようで、実際は下劣な行為というわけです。

中関白家では、道隆卿、貴子さま、伊周卿が食事をしています。

伊周卿は「鯛が美味しゅうございます」と御膳の鯛の美味しさを味わっています。

「喪中ゆえに特に祝いはしなかったものの、今朝淡路から届いたものですのよ」と貴子さまが言います。

「ほう、淡路守か・・・。淡路は下国ゆえ早く都へ帰りたいのであろう」と道隆卿が言います。

律令制では、国の等級を決めています。

国を面積や人口、米の取れ高等で大・上・中・下の四等級に分け、『下国』は最下級の国とされました。

「延喜式」民部上によれば、『下国』は和泉・伊賀・志摩・伊豆・飛騨・隠岐・淡路・壱岐・対馬の九国です。

4か国は島国、2か国は半島です。

下国だからといって必ずしも実入りの少ない国というわけではなく、南海道の要衝として重要な位置を占めた淡路は志摩・若狭と並び『御食国(みけつくに)』とされました。

御食国とは、日本古代から平安時代まで、贄(にえ)の貢進国、即ち朝廷に海水産物を中心とした御食料(穀類以外の副食物)を貢いだと推定される国を指す言葉です。

律令制では、租・庸・調の税が各国に課せられますが、これとは別に贄の納付が定められていました。

『延喜式』によると、淡路国は旬料・節料として「雑魚」を贄として納めることが記載されています。

これらの贄は、都へは上り、下りとも7日間を要したとあります。

陸路より日数が掛かっており、運搬は船を使って平安京に運ばれたと考えられています。

作中では『喪中ゆえに特に祝いではない』と貴子さまが言っており、状況からして道隆卿が言うほど実入りが悪い受領国ではないと思われますが下国ゆえもっと良い国の国司になりたいのが貴族の考え方なのではないでしょうか。

淡路守の賄賂というわけではなく神事のために朝廷へ献上された品の裾分が中関白家に回って来たのではないかと思います。(中関白家が私物化している可能性はありますが)

この話が挿入されたのは後に藤原為時公の去就にも関わってくるからではないでしょうか。

六月神今食料〈十二月准此、〉

>貴子が、伊周の婿入り先を決めたいと言い始めました。

>道隆に、婿入りを望んでいるのかと問われ、父上と母上に任せると答える伊周。

貴子さまは伊周卿の婿入りの話を持ち出します。

道隆卿に「婿入りを望んでいるのか?」と問われ、「父上と母上に任せます」と伊周卿は答えます。

「他人事じゃのう」と道隆卿に言われ「父上の一族のために生きる使命は、幼い頃からの母上の教え」と伊周卿は答えました。

貴子さまは「和歌の会を開きましょう」と言います。

和歌の腕で伊周卿の妻にふさわしいかを見るそうです。

道隆卿もこの事は貴子さまに委ねます。

貴子さまは「姫たちの他に漢詩の会に来ていたまひろさんとききょうさんも呼ぶ事にしました。

「あの出過ぎ者の」と道隆卿が言いました。

『出過ぎ者』はききょうさんでしょうか。

・才女の再会?

>まひろとききょうの二人も久々に再会

道隆卿が若手貴族を集め開催した『漢詩の会』からも5年以上が経過していました。

漢詩の会の時と同じく東三条殿で姫君を集めた『和歌の会』が開催されました。

まひろさんはききょうさんと再会を果たしました。

ききょうさんに「お変わりありませんか?」と訊かれ、「色々変わりました」とまひろさんは答えます。

まひろさんとききょうさんは、それぞれの父親の話をします。

「お父上はお元気?」と訊くききょうさんに「はい、恙無く暮らしております」とまひろさんが答えます。

今度はまひろさんが「ききょうさまのお父上はご息災であられますか?」と訊きます。

ききょうさんは「父は国司として赴いていた肥後で亡くなりました」と話します。

「都を離れがたく、年老いた父を1人で肥後に行かせてしまったのを悔いております」とききょうさん。

そして「夫がいるせいもあったが、取り残されてしまいそうだった、しかし愚かだった」と語ります。

「生きていると悔やむことばかり」と言うまひろさん。

ききょうさんは「これは伊周様の妻選び。私たちは賑やかしですわ、あほらしい」とつまらなそうです。

>清原元輔はかなりの高齢でした。

>高齢だろうと、判断力に翳りがあろうと、適切な引退がないような当時の制度には疑念を覚えてしまいます。

疑念を覚えて現代で『おかしい、おかしい』と喚いて過去の事情や政治が変わりますか?

どの様なところがおかしいのか、他にどんな事例があるのか具体的に提示したほうがいいのではないですか。

清少納言の父・清原元輔公は寛和2年(986年)79歳という高齢で従五位上・肥後守に任ぜられ再び受領として九州に赴きます。

元輔公は上国である周防国の受領を一期勤め上げますが、子息の官途が捗々しくなく、それほど裕福でなかったのだそうです。

また肥後守任官は清少納言の夫・橘則光卿の母で花山帝の乳母・右近が帝に強力に推薦した事で、高齢での地方赴任に繋がったとも考えられます。

永祚2年(990年)6月、元輔公は任地にてなくなりました。享年83歳。

>風流なようで、最高権力者が我が子のためにオーディションを開いているような構図。

>「漢詩の会」より下劣に思えてきますね。

歌会が始まり、ききょうさんの掲げたお題は『秋』でした。

まひろさんは姫君たちの歌の一つを読み上げます。

秋風の 打ち吹くごとに 高砂の 尾上の鹿の 鳴かぬ日ぞなき

『拾遺和歌集』詠み人知らず

意訳:秋風が吹くたびに、高砂の峰にいる鹿が鳴かない日はない

まひろさんは「威厳に満ちながら、秋にふさわしい涼やかな響きである」と評しました。

歌会の様子を、伊周卿が御簾越しに見ています。

『秋風が吹くたびに、高砂の峰にいる鹿が鳴かない日はない』という意訳のこの歌、『秋』と『飽き』を掛け、『飽きられたのではと貴方を恋しく思い泣かない日はない』という意味なのだそうです。

兵庫県高砂市の高砂神社の『尾上の松』の由来により『高砂の』は『尾上』『松』にかかる枕詞となっています。

後に伊周卿は源重光卿の姫君と結ばれますが、『秋風が吹く=飽きられる』と暗に婿取りのための品定めの歌会を示唆しているのではないでしょうか。

何見氏は『どうする家康』で正室自ら側室を選定する瀬名さまや側室オーディションを酷評していましたが、今回も嫡妻となる教養のある女性を選定する歌会を下劣と断じていました。

今回は男性側である中関白家の家族が妻候補の女性の教養を見定める公開品定めの様になりましたが、男女逆の場合が道長卿と倫子さまの政略結婚ために左大臣家が承認をする過程です。

女性の家族が男性を見定める婿入りは家と家の結びつきという政治的な面がありますが。

『漢詩の会』は若手貴族の才能の発掘であり、歌会での伊周卿の妻探しは身内可愛さの私的な面もありそうです。

『どうする家康』総論~

『どうする家康』総論~

>まひろはこのあと、たねに字を教えて嬉しそうにしています。

まひろさんは自邸で、たねさんに文字を教えています。

たねさんは『たつじ』『いわ』と書きます。

たつじは父、いわは母の名前だそうです。

「教えた甲斐があった」と嬉しそうなまひろさん。

たねさんは「もう帰らないとかかに叱られる」と立ち上がり帰路に就きます。

まひろさんは「とと様、かか様に名前を書いて教えてあげて」と言い、たねさんを見送りました。

・才女たちの野望と大志?

>するとここで被衣姿のききょうがやってきました。

ききょうさんは被衣姿ではなく、虫の垂れ衣を付けた市女笠を被り、所謂壺装束になっています。

13回でも書きましたが、いい加減調べてください。

平安時代から鎌倉時代あたりまで、公家や武家婦人のような中流以上の身分の女性が旅に出る際の定番だったそうです。

何見氏の言う『被衣姿』は下段イラスト『春日権現霊験記』の女性の様な姿です。

『一遍上人聖絵』

『春日権現霊験記』 写

国立国会図書館所蔵

>たねを見て、あの汚い子は誰かと問うききょう。

>文字を教えていると説明すると、「なんと物好きな!」と目を丸くしています。

>ききょうのこのリアクションが実に素晴らしい。

たねさんとすれ違う様にまひろさんをききょうさんが訪ねて来ました。

ききょうさんはたねさんを見て「誰ですの?あの汚い子は?」と訊きます。

「あのような下々の子に字を教えているのか」とききょうさんが驚いて尋ね、まひろさんは「文字を知らないために、ひどい目に遭う人もいる」と答えます。

ききょうさんは「なんと物好きな・・・」と呆れています。

ききょうさん、感嘆符が付くほど驚くというより引いていますね。

この後のききょうさんの言葉は『枕草子』に出典がある様です。

民への蔑視は平安貴族の一般的な考えで、民は人でありながら搾取される人に非ずの存在でした。

『枕草子』41段では『宮中では定子さまが鶯の鳴き声を聞けないのに、みすぼらしい(民の)家の貧弱な梅の木では煩いくらい鳴いている』と書いています。

>ききょうは「和歌の会」のダメ出しをしてきました。

>よりよき婿を取ることしか頭にない。

>志もない。

>己も磨かない。

>退屈な暮らしと気づく力もない!

>ああいう姫たちが一番嫌いなのだと毒づき、

ききょうさんはまひろさんの家に上がり、二人が談笑しています。

ききょうさんは「先日の和歌の会はつまらぬものでしたわね」と言います。

出席していた姫君たちの事についても、「私はあの様な一番嫌いでございます。より良き婿を取る事しか考えられず、志を持たず己を磨かず、退屈な暮らしもそうと気付く力もないような姫たち!」と酷評しました。

「そこまで仰っしゃらなくても」とまひろさんは思いましたが、「まひろさまもそうお思いでしょ」とききょうさんは言います。

まひろさんは押され気味に「少しは・・・」と言います。

そして「自分は宮中に女房として出仕し、広く世の中を知りたい」とききょうさん。

清少納言は『枕草子』23段でこの様に書いています。

>何言ってんだこの変人はよぉ!

>そう言いたそうなききょうは、この国には貴族の何万倍も民がいることをご存知か?と畳み掛けます。

ききょうさんは、まひろさんに「志はないのか」と尋ねます。

まひろさんは、「自分の志は字の読めない人を少しでも少なくする事です」と答えます。

ききょうさんは、「民は自分たち貴族の幾万倍もいる」と言いますが、「それで諦めていたら何も変わらない」とまひろさんは答えます。

ききょうさんは「民は自分たち貴族の幾万倍もいる」とまひろさんの志に貴族の子女としてツッコミを入れていますが、『変人』などとまひろさん自身を馬鹿にしているわけではないと思います。

>「どう思います? 下の下でございましょ」

>これはききょうやまひろだけでなく、画面の向こうにいる視聴者に投げてきたと思えるほど刺激的な問いかけですね。

『『枕草子』に同様の主張がある』と主張するならその出典先や記述を具体的に書いて下さい。

するとききょうさんは、「私は私の志のために夫を捨てようと思いますの。」と言い出しました。

清少納言は『枕草子』23段でこの様に書いています。

>きっと現代のフェミニストに媚びたとかなんとかそういう反応はあるでしょう。

>しかし『枕草子』に同様の主張があるので、そこはもう仕方ない。

『ネットでは「口悪い」「はっきり言いすぎ」「ズケズケ言う」「毒舌」という声が目立ったが、他に「火の玉ストレート」という声や「すごい」「強い」「かっこいい」「めっちゃ陽」「先進的」と評価する声も多数あった。』との事です。

ききょうさん曰く、「夫(橘則光卿)は女房に出るなど恥ずかしいからやめてくれ。文章や和歌はうまくならずともよい。自分を慰めるだけの女でいよと申しますのよ。下の下でしょう?」とまひろさんに同意を求めます。

基本的に男性の前に素顔を晒す事はなかったものの、後宮は男子禁制ではなく、訪問客との取り次ぎもあるためステータス向上の反面、はしたないと考える向きも強かったのだそうです。

ききょうさんには子息がいたのでまひろさんがそれに言及します。

ききょうさんは「息子も夫に押っ付けてしまうつもりです。

息子には悪いが私は私のために生きたいのです。宮中に女房として出仕し、広く世の中を知りたい。己のために生きる事が、他の人の役にも立つ様な、そんな道を見つけたいのです。」と言います。

清少納言は『枕草子』23段でこの様に書いています。

>大河ドラマは男性向けで戦ばかりとされますが、女性向けの流れもあり、それこそ2作目は『三姉妹』でした。

下記引用のNHKアーカイブスの『大河ドラマ全リスト』によると、『三姉妹』は1967年の作品で大河5作目です。

1963年 花の生涯

1964年 赤穂浪士

1965年 太閤記

1966年 源義経

1967年 三姉妹

︙

>『利家とまつ』のまつにせよ、『功名が辻』の千代にせよ、戦国時代当時の像よりもずっと甘い、癒し系にされてきました。

清少納言の宮仕えにかこつけて『おんな太閤記』『利家とまつ』『功名が辻』を引き合いに出して内助の功の賢夫人否定、専業主婦批判、癒し系の女性否定をしていますが、何見氏の中で『10年ルール』縛りはどこへ行ったのでしょうか。

そしてさも女性の味方である様に見せてその実は『専業主婦』である女性を貶めて馬鹿にしている様に見えますが。

『時が変われば人も夜も変わる』んですよね。

ならば『1950年代から70年代では夫が会社員として働き、妻は家庭を支える主婦が多かった→専業主婦の妻を励ますような妻の像が、大河の一パターンとしてあった』『『利家とまつ』のまつ、『功名が辻』の千代の様な夫を内助の功で支える良妻賢母が支持された』という世相も総括してはいかがでしょうか。

『功名が辻』の千代さんは両親を失ったあと父の不和市之丞公の庇護を受け、尾張岩倉織田氏家臣の父を亡くして城もない流浪の身の山内一豊公に嫁いで貧しい暮らしを機転で支えました。

秀吉公の与力になってからもパッチワーク着物で北政所さまに認められたり名馬を買う資金を今が大事と出したり内助の功を発揮し、その一方で天正地震で娘を亡くしています。

最初は浪人の様な夫を支え、主君に夫を売り込むのも妻の役目。ただの癒やし系ではありません。

ポリコレだ、ジェンダーだ、不適切だと過去にあった事を否定するのは歴史好きとして如何かと思います。

>同時に、決まりきった退屈なヒロイン像を押し付け、大量生産してきた側の責任も問いたいところです。

>こういう大河ドラマが放送され、夫を待つ専業主婦が幸せであったかどうか。

>当時の人生相談を見ると、モヤモヤした不満を抱く主婦はそれこそ多かったことがわかります。

その『当時の人生相談』とやらを具体的に提示してもらわないと論評にならないのですが。

・貧しい少女には文字すら贅沢だ?

>まひろはたねを見に行きます。

翌日、たねさんはまひろさんの家に来ませんでした。

たねさんを案じるまひろさんに、いとさんは「どうせタダで教えているのだからいいではないですか」と言います。

「そんな宣孝さまみたいなこと言わないで」とまひろさんが言います。

たねさんの家に行ってみると、たねさんは父親のたつじさんから畑仕事をさせられ小突かれていたのでした。

まひろさんを見たたねさんが「先生!」と呼んだため、たつじさんはまひろさんに「文字を教えるのはやめてくれ、うちの子は一生畑を耕して死ぬんだ」と喰って掛かります。

さらにたつじさんは「文字なんか要らねえ。俺たち、あんたらお偉方の慰み者じゃねえ!」と言い、まひろさんは返す言葉もありませんでした。

>しかし、世の中にはたねのような女の方がずっと多い。

>そんな環境に置かれた女性はずっといました。日本は歴史的に識字率が高かったなどと言われますが、それも都市部や男性に偏ったことかもしれません。

>農村で働いているような女性は、長いこと読み書きもままならずに生きていくしかなかったのです。

平安・鎌倉時代まで、教育の対象は貴族や武家の子息・子女たちでした。

平安時代、貴族男性は7〜8歳になると『読書始』という学問の開始の儀式を行い、学者に付いて『史記』『千字文』などの読み聞かせ学習が始まります。

また読み書きはもちろん、和歌、漢詩、音楽、物語など教養も身に付けました。

13歳〜16歳頃から官吏育成機関の大学寮で『紀伝道』『明法道』『明経道』『算道』を学び選抜試験を経て任官に至りました。

女性貴族は第一に『書』、第二に『箏(楽器)』第三に『和歌』が重視されました。

後宮の女房ともなると、訪問客との取り次ぎがありました。

また『女文字』といわれる仮名文字が発達したのも平安時代でした。

帝や后に学問、特に漢籍の知識を買われ御進講という講義を務める事もあり、『紫式部日記』に出てくる左衛門内侍の様な中傷もあったのでした。

平安時代の寺院は、僧侶を育成する以外に、武士などの子弟に対して初等教育を行っていました。このとき、寺院で教育を受ける子どもを『寺子』といいました。

一方で、平安時代は男女関係なく庶民の教育機会は限られ読み書きは子ども時代を稚児として寺院で過ごした一部の人のものでした。

たつじさんがたねさんがまひろさんに付いて文字を学ぶ事に否定的だったのは庶民ゆえに教育を受ける機会も活かすような職を得る機会も無く、ひたすら税を搾取されながら田畑を耕し明日をもしれない暮らしをするだけで、いくらまひろさんが『自分の志は字の読めない人を少しでも少なくする事です』と言っても所詮貴族の戯れにしか見えなかったからではないでしょうか。

>そのころ宮中では道隆が、道長の提出する検非違使庁改革案に苛立っていました。

その頃道隆卿は弟・道長卿が、検非違使庁の改革案を出したことについて、「幾度も却下したではないか」と注意しましたが、道長卿は、「下部が裁きの手間を省くため、罪人を密かに殺めている」と訴えました。

そして「その様な非道を許せば国が荒みます。民が朝廷を恨む」とも言います。

しかし道隆卿の答えは「罪人は罪人である。どの様に処されようと知った事ではない」という冷たいものでした。

さらに、「身分の高い罪人は供もつけて流刑に処し、時が経てば都に戻れるようになっておる」と言いますが道長卿がなおも「身分の高い者だけが人ではない」と反論します。

道隆卿は「お前はもう権中納言だぞ。下々の事は下々に任せておけばよい」と言います。

・道隆の独裁、開始?

>道隆にはもっと重要なことがありました。

>それは娘の藤原定子を中宮にすること。

道隆卿は「定子を中宮にする」と道長卿に打ち明けました。

既に宮中には、円融院の中宮・遵子(のぶこ=藤原頼忠卿の娘)さまがいましたが、道隆卿は遵子さまを皇后にして、定子さまを中宮にするつもりでした。

「皇后と中宮が並び立つ前例はありません」と道卿は道隆卿に言います。

道隆卿は「前例とは何だ?そもそも前例の一番初めには前例なぞなかったであろうが。公卿たちを説得せよ」と道長卿に命じました。

道長卿が「できませぬ」と困惑しているとさらに道隆卿は「これは相談ではない。摂政の命である。」と強引に話を進めました。

道長卿は納得していませんでした。

そしてまひろさんも、たつじさんの「文字なんか要らねえ。俺たち、あんたらお偉方の慰み者じゃねえ!」という言葉を思い出していました。

道長卿も心の中で「俺は何一つ成していない」と思っていました。

>しかし、フレキシブルというか、イレギュラーというか。

>もっときっちり制度を決めておけば、こんな運用で引っ掻き回せなかったのでは?と思ってしまいますね。

フレキシブル・・・柔軟性

イレギュラー・・・不規則。変則。

わざわざ横文字で書く必要性はありますか?

正暦元年(990年)、道隆卿の娘・定子さまは14歳で3歳年下の一条帝に入内しました。

正暦元年当時、律令が定めている『三后』のうち『太皇太后』は冷泉院の后・昌子内親王、『皇太后』は一条帝の生母であり円融院の后・藤原詮子さま、『中宮』は円融院の后・藤原遵子さまでした。

・太皇太后(たいこうたいごう)・・・先々代の天皇の后。

・皇太后(こうたいごう)・・・前天皇の皇后、あるいは現天皇の生母。

・皇后・・・天皇の正妻。立后(冊立)の儀式を経て皇后となる。

・中宮・・・元々は太皇太后、皇太后、皇后の住まいを「中宮」と呼んでいたが、やがて皇后の別称となった。皇后と並立する場合は、皇后とは同格の扱い。

高木 和子

定子さまの立后は后が4人並び立つ前例が無いため、できないはずでした。

ところが道隆卿は定子さまを立后させるため、本来皇后の別名である『中宮』の称号を皇后から分離させました。

また遵子さまに付属した『中宮職』を改め『皇后宮職』とし、『中宮職』を定子さまのために新設します。

こうして道隆卿は前例の無い『四后並立』を画策したのでした。

元々律令できっちり制度を決めてあり、前例が無いところを道隆卿が強引に決まりを破ろうとしているのですが。

>定子を中宮にする件は、実資が「ありえぬ!」として反対しており、他の公卿も同じです。

道隆卿の『四后並立』案は、陣定で藤原実資卿が反対しました。

次いで藤原顕光卿、藤原公季卿、源重信卿も反対しました。

道長卿も意見を求められますが、「あえりえぬと存じます」と反対しました。

藤原為光卿は、「皇后が二代前の帝の后、中宮が今の帝の后という事であれば、あり得るかも知れない」と言います。

源雅信卿も反対し、満場一致で反対意見が出ます。

しかしその数日後、道隆卿は一条帝に定子さまを中宮に立てることを告げます。

帝は「朕は、定子を中宮とする」と仰います。『道隆の独裁が始まった。』とナレーションが中関白家の専横の始まりを告げました。

・MVP:この時代を生きる女性たち?

>幼く貧しい、農民でしかないたね。

>彼女のような少女は今も世界中にいます。

>文字を習うことすらできず、一日中働かされる。

上記でも書きましたが、平安時代は男女関係なく庶民の教育機会は限られていました。

男性は真名(漢字)、女性は仮名(ひらがな)と文字を学ぶ事は貴族たちや経文や祈祷を習得し知識層である僧侶・神職など一握りの階層の特権でした。

ききょうさんが「誰ですの?あの汚い子は?」と訊き、まひろさんが民に文字を教えるのを志とするのを『物好き』と言う様に、民は人として扱われない時代でした。

庶民の目から見てもたつじさんの様に教育を受ける機会も活かすような職を得る機会も無く、ひたすら税を搾取されながら田畑を耕し明日をもしれない暮らしをする立場という自覚があり、まひろさんの行動は貴族の気まぐれ的な慈善事業にしか見えなかったのではないでしょうか。

庶民の識字率が上がり始めるのは室町時代からで、裕福にならないと寺子屋に通ったり書物を読み文字を覚える事はできないと思います。

>このドラマの女性たちは、男から与えられる幸せを受け止めるだけでなく、自分で噛み締めるなり、考えるなり、しているからこそ素敵だと思えるのです。

作中登場の女性を羅列し、自分で考え行動できる事を何見氏は褒め称えていますが、作中登場女性には紫式部、清少納言、右大将道綱母、高階貴子など平安時代の名だたる才女・女流文学者が出てくるのに出典先を具体的な記述を挙げず、当時の女性の考え方よりも自身のジェンダー観を優先している様にしか思えません。

>けれども同時に、おそろしくて目障りで仕方ないという人もいるはず。

>女性を社会インフラの一種だと思い、意見なんて知りたくないと思っていたらそうなるでしょうね。

『おそろしくて目障りで仕方ないという人もいるはず』『女性を社会インフラの一種だと思い、意見なんて知りたくないと思っている』と勝手に他人の気持ちを代弁していますが、実際そういう意見を言う人は存在しているのでしょうか。

参考になる記事等があるなら提示をお願いします。

アンコンシャス・バイアス(unconscious bias)

日本語で「無意識の偏ったモノの見方」の事。

他にも、「無意識の 思い込み」 「無意識の偏見」 「無意識バイアス」等と表現される事もある。

・女を、人を、モノ扱いしてはいけない時代へ?

>そんな彼らのみならず、2023年『どうする家康』で無駄遣いされた役者が見せる佇まいに圧倒されたのです。

『忘れたい』『穢れ』と言いながらわざわざ思い出し事あるごとに『どうする家康』を叩いていますが、『無駄遣い』発言は役を演じた俳優さんに大変失礼では。

『穢れ』と言うなら平安貴族の様に忌避して言及する事を辞めたらどうでしょうか。

『人を、モノ扱いしてはいけない』と言いながら『どうする家康』で「無駄遣いされた」と言い、昨年は不祥事を起こしたビッグモーターのCMに出演していたというだけで、『不祥事のイメージがこびりついているのだけは間違いない』と何度も中傷していました。(放送時には既に佐藤さんはCMを降板しており、所属事務所がその旨を公式に発表していました)

嫌いなものなら人を侮辱して叩きのめしても何でも許されるという訳ではありません。

『どうする家康』第35回~

https://www.k-factory.net/information/other/post/21700

>さて、この『虎に翼』と『光る君へ』というNHK二枚看板は、時代を変えるようにひきあっています。

女性の活躍にかこつけて『虎に翼』や好きな朝ドラについて語ろうとしていますが、朝ドラの話がしたいなら別記事か自身のnoteで語って下さい。蛇足です。

>そしてこの間はこんなセリフが出てきました。

「頭のいい女が確実に幸せになるためには、頭の悪い女のふりをするしかないの」

>これに大河ファンも反応していました。

>なぜか?

>『紫式部日記』にあったライフハックと通底するんですね。紫式部も職場ではバカのふりをしていたと書き残しています。

こちらも具体的に出典内容の記述して下さい。

『紫式部日記』には5ヶ月休んで久しぶりに出仕し、目立たない様に何も分からないフリをしていたら『人からこのようにおっとりした者と見下されてしまった』と嘆いています。

まあ馬鹿のフリしたほうが受け入れられたのですが。

かうは推しはからざりき。いと艶に恥づかしく、人見えにくげに、そばそばしきさまして、物語このみ、よしめき、歌がちに、人を人とも思はず、ねたげに見落とさむものとなむ、みな人びと言ひ思ひつつ憎みしを、見るには、あやしきまでおいらかに、こと人かとなむおぼゆる

意訳:

「このような方だとは推量していませんでした。ひどく思わせぶりで恥ずかしがって、近寄りがたくて、よそよそしい様子をして、物語を好み、風流ぶって、何かと歌を詠み、人を人とも思わず、嫉妬深げに人を見下すような人だと、誰もが言ったり思ったりして憎んでいたのに、お会いしてみたところ、不思議なまでにおっとりとしていて、別人かと思われました」

>「藤原ばかりだ!」とはあまりに低レベルな言い分であり、ただただカッコ悪い。

>要は、歴史が好きなのではなくて、チャンバラやゲーム、漫画が好きなだけのように思えます。

『歴史が好きなのではなくて、チャンバラやゲーム、漫画が好きなだけのように思えます』

そういう人は存在して実際見たのでしょうか。

参考になる記事等があるなら提示をお願いします。

こちらも思い込みによる偏見にしか思えません。

『藤原ばかりで分からない』と言う人がいるならきちんと調べて解説するのが歴史ライターではないですか。

独りよがりで相手が自分よりも知識を持っていたら『マウント取られた!マンスプレイニングだ!』と言い出す様では何も学べません。

>昨年の大河ドラマ『どうする家康』では、幼い茶々が秀吉を誘惑していて最低だと私は批判しました。

『未成年俳優に性的な描写を演じさせる負担』の悪しき例として『どうする家康』での幼い茶々さまが庇護を受ける手段として秀吉に取り入る姿を『未成年俳優に幼女が中年男性を誘惑する演技をさせるのは最低』と断じるなら、『光る君へ』でまだ幼い一条帝が年上の定子さまにくっつくなど遊び相手になる場面でも総括をお願いします。

『源氏物語』での幼い源氏の君が年上の藤壺女御に恋慕するのと同じ状況ではありますが。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?