大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第19回~

5月中旬になりました。緑も深くなり新生活は充実したものになっているでしょうか。

気温も上がり気候の変化など、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第19回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>帝に実力制度(科挙)という夢を語るまひろ。

何見氏の説明では科挙制度がどの様に実力制度なのか具体性がないと思います。

18回でも言いましたが。

『科挙』とは官僚を実力試験方式で選抜するもので、儒学の学識を基礎にした作文や詩文の能力が重視されました。

日本では律令制度や儒教の理念は受容されますが、科挙は導入されませんでした。

北宋の初代皇帝・趙匡胤は文治を旨として科挙制度を整備し、皇帝自らが臨席のうえで審査にあたる殿試を、最終試験として課しました。

受験科目は進士科と諸科に分かれていましたが、科挙制度の改革によって諸科がほぼ廃止され、科目が進士一科に絞られこの時より経書・歴史・政治などに関する論述が中心となります。

北宋の時代になると、官僚たちが新しい支配階級『士大夫』を形成します。

士大夫(地主、知識人層)たちは、科挙に合格して官僚になることで地位・名声・権力を獲得し、それを元にして大きな富を得ていました。

宣孝公もまひろさんも『受かれば、身分が低くとも政に加われる』と言っています。

しかし、建前上受験資格に制限のない科挙に於いても科挙に合格するためには幼い頃から、労働に従事せず学問に専念できる環境や、膨大な書物の購入費や教師への月謝などの費用が必要で、実際に受験できる者は大半が官僚の子息または富裕階級に限られていました。

受験者の大多数は一生をかけても合格できず、経済的事情などの理由によって受験を断念したり、過酷な勉強生活と試験の重圧に耐えられず精神障害や過労死に追い込まれたり、失意のあまり自害する事もあったそうです。

また、科挙は皇帝が直々に行う重要な国事だったため、カンニングに対する罰則は厳しく、動機や手口次第では死刑に処される場合もありました。

尚、清朝末期に大乱を起こした太平天国が行った科挙では初めて女性を受験者としましたが、定着はしていません。

作中では、まひろさんがその才知を知るききょうさん(清少納言)の仲立ちにより登華殿に上がり、定子さまへの拝謁が実現しました。

そして、定子さまにお逢いになる一条帝もいらっしゃり拝謁が叶ったのでした。

まひろさんは帝と定子さまの御前で「私には夢がございます」と口火を切り、さらに帝に宋には『科挙』制度がある事を奏上します。

「低い身分の人でも官職を得て、政に加われる。すべての人が身分の壁を越せる機会がある国は素晴らしいと存じます。我が国もそのような仕組みが整えばと、いつも夢見ておりました」と帝に語ります。

帝は本来ならば后の女房でもない拝謁する事も叶わないであろう立場のまひろさんの意見に耳を傾けます。

この帝の『人の意見に耳を傾ける』という為政者の心得により、まひろさんだけでなく為時公の運命も開かれるのでした。

>「長徳の変」と「越前行き」という新展開を迎えた

一条帝がまひろさんの拝謁後、道長卿に「あの者が男であったら登用したいと思った」と仰います。

道長卿はまひろさんの父・為時公の申文を探し当て彼を従五位下に推挙し叙任の勅使が為時公に勅を伝えました。

従五位下推挙の時点で道長卿は「淡路か…」と言っており、まだ官位を賜っただけです。

>藤原道長が甥の藤原伊周を超え、ついに内覧できる右大臣となりました。

『内覧できる右大臣』だと右大臣の職務に内覧が付随している様に見えます。

道長卿の内覧宣旨と右大臣任官は時期が違います。

『内覧』とは、太政官の中の諸事、天皇に奏上すべき文書をまず内見して政務を処理する事、またその人を言います。(出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ))

摂政・関白は内覧の資格を持っていました。

しかし、摂政・関白に就任しない公卿でも内覧宣旨を受け内覧の職務を担う者が現れました。

17回で中宮定子さまは内々に天禄三年(972年)の先例を調べさせました。

そして、伊周卿は父の関白・道隆卿が『病の間』という限定で内覧宣旨を受けました。

女院・詮子さまは一条帝に、道長卿を関白に任官する様直談判をしました。

そして、長徳元年(995年) 5月11日、『藤原兼通卿の例』に倣い、権大納言だった道長卿が内覧宣旨を受けます。

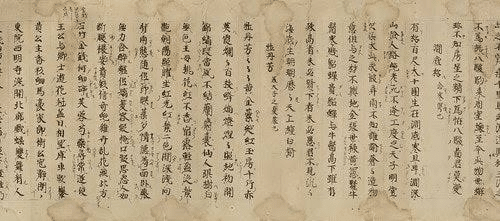

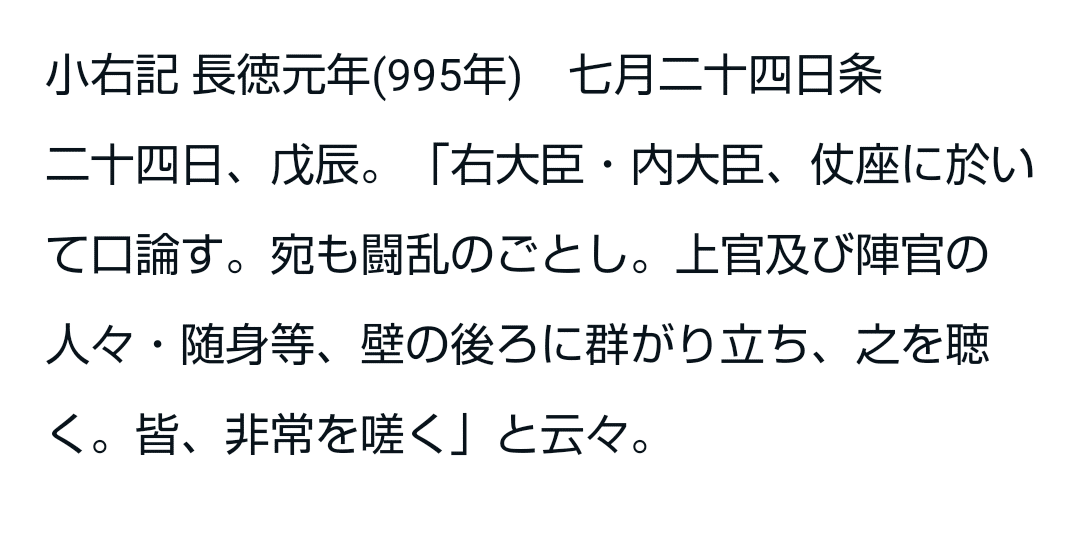

『小右記』長徳元年(995年)5月11日条には、『大納言(藤原)道長卿が、関白詔を蒙(こうむ)った」と云(い)うことだ。そこで事情を聞くと、頭弁(源俊賢卿)が云ったことには、「関白詔ではない。太政官中の雑事を堀川大臣(藤原兼通卿)の例に准じて行うようにとのことである」ということだ。』、『御堂御記抄』 長徳元年(995年) 5月11日条には『内覧宣旨を賜った。』とあります。

『御堂御記抄』 長徳元年(995年) 五月十一日 条

>公卿の頂点に立った道長に、帝は、関白になりたいのかと尋ねます。

帝は「そなたはこの先、関白になりたいのか?なりたくはないのか?」と仰っています

長徳元年(995年)5月、道長卿は内覧宣旨を賜り、さらに6月右大臣に任ぜられました。

『道長は伊周を抜いて公卿のトップとなった』と語りが入ります。

公卿のトップとなった道長卿に一条帝は「これからは太政官の長。朕に力を貸してくれ」とお声を掛けられました。

さらに帝は「そなたはこの先、関白になりたいのか?なりたくはないのか?」とお尋ねになります。

道長卿は「なりたくはありません」と答えます。

さらに道長卿は「関白は陣定に出る事はできませぬ。論じ合う事に加わりとうございます」と言います。

帝は「関白も後で報告を聞くが」と仰いますが、道長卿は「声を聞き、共に考えとうございます」と答えました。

それをお聞きになり帝は「これまでの関白とは随分異なるのだな」と驚かれました。

道長卿は「はい。異なる道を歩みとうございます」と言います。

>こう見てくると、道長は清新な政治を行いたいように思えます。

>兄・道隆の政治が「独裁」とされたのは、道長との対比のための前振りだったのでしょう。

道長卿はききょうさん曰く、政策について細かく緊縮財政のため「人気が無い」と言われていました。

内覧宣旨を受け藤原氏氏長者になったものの、まだまだ公卿には兄二人の急逝と疫病の棚ぼたによる急な昇進と思われても不思議ではありません。

陣定で公卿達と意見交換をして風通しの良い政を目指すと共に、敵味方の見定めもあったのではないでしょうか。

摂政・関白は律令制に規定されていない令外官で、公卿による陣定と天皇との間で伝達の役割を担っています。

道隆卿や伊周卿が専横に見えるのは合議や公卿への根回しなどがあまり得意ではないため、身内贔屓で中関白家に権力が集中したのもあるでしょう。

・茫洋たる大器?

>人間の性格には向き不向きがあります。

>例えば藤原公任や藤原実資ならば、余計な意見は聞かず、過去の事例やら漢籍でも紐解いて決められるかもしれない。

『過去の事例やら漢籍』とは何でしょうか。

公任卿も実資卿も故実や漢籍などに通じたご意見番のような方ですが。

藤原公任卿は漢籍にも造詣が深い知識人です。父・頼忠卿は摂関家嫡流の座を藤原兼家卿の子孫に占められることを恐れた藤原兼通卿に指名され関白になったため、関白となっても遠慮があり娘の遵子さまを女御として入内させましたが、皇子を生む事はなく、頼忠卿は関白を辞職した際には名目のみの存在でした。

公任卿も藤原道兼卿に近づきますが、兼家卿の後の関白には道隆卿が就任し時勢を見誤った公任卿は昇進で道長卿に抜かれてしまいます。

道兼卿逝去後、公任卿は道長卿に近づいていきます。

藤原実資卿は道長卿の又従兄弟であり藤原北家小野宮流の膨大な家領を継ぎ故実家・資産家としても知られ、物事の要点を押さえ個人の利得や名声のために真実を覆さないという良識人でした。

しかし分派である九条流(道長卿の家系)に摂関家の主導権を奪われます。

藤原氏の氏長者である藤原兼家卿の一族が政権の頂点にあり、いくら故実や漢籍に強くとも政権のトップに立つのは難しいと思います。

>道隆はそういう特技はないのに、独裁を進めてしまいました。

摂関政治では天皇の后として娘を入内させ、后が産んだ皇子の母方の外戚として権力を握る政治形態です。

藤原道隆卿は最初人材を発掘するために若い貴族を集め漢詩の会を開くなど、文化サロンにも理解のある方でした。

しかし、昇進するに従ってその機会は無くなり、道隆卿が兼家卿の跡を継いで関白になってからは露骨に嫡男・伊周卿など身内を要職につける身内贔屓人事を行いました。

また一条帝に定子さまを入内させ、中宮を皇后に準じる地位につけ、中関白家は後宮をも独占していました。

>一方、道長はコミュニケーションが得意であり、自分の思う通りに空気を作りやすい。

>ただ流されているだけかもしれないのに、道長と同じ場にいたものは「まぁ、俺も賛成したっけな……」と自分の意思があったかのように思ってしまう。

>そうなれば独裁体制より、話は進めやすくなるでしょう。

道長卿は実資卿や妻・明子さまの兄である源俊賢卿、友人である公任卿、斉信卿、行成卿など有能な人材を味方につけ内覧として陣定に自ら出席し話し合いに参加する事で公卿の意志疎通を図ったのだと思います。

『ただ流されているだけかもしれないのに、道長と同じ場にいたものは「まぁ、俺も賛成したっけな……」と自分の意思があったかのように思ってしまう。』とありますが、ただ話し合いで丸め込まれるのではなく、F4の集まりの様に一見囲碁や双六などの娯楽に興じ雑談している中でも近況や時事について話し合うなどしているから周りの状況が分析できるのだと思います。

>中国文学ですと、『三国志演義』の劉備、『水滸伝』の宋江、『西遊記』の玄奘がこの手のタイプとされます。

道長卿が陣定に出席して意見交換を密にするために関白になりたがらなかった事と『三国志』『水滸伝』『西遊記』などの中国文学の話をするのは必要があるでしょうか。

何見氏が何かにつけ中国マウントを取りたいだけではないでしょうか。

・白居易『新楽府』に政の喜びを見出す?

>まひろは漢籍を写しております。

>念願の白居易『新楽府』を手にしたのだとかで、どことなく嬉しそうにしいている。

『念願の白居易『新楽府』を手にした』だと如何にも『新楽府』を手に入れ自分のものの様に見えますが。

「惟規が借りてくれたので早く写して返さないと」とまひろさんは言っています。

まひろさんが白居易の『新楽府』を書写しています。

「惟規が借りてくれた新楽府だから早く写してかえさないと」と書を熱心に写しています。

側でその様子を見ているいとさんは「そんなに楽しいのか」と呆れている様です。

>政のことが書かれている点がよいそうです。

>これはまひろの読解力でしょう。

>白居易の人気は平易かつ甘い作風にあったとされます。

>そんなスイートな魅力でなく、政を見出しているまひろの視点が渋い。

『政のことが書かれている』とあり漢籍でマウントを取ろうとするのに、白居易の『新楽府』がどういう詩なのかや主な作品の例など具体的な説明は全く無いのでしょうか。

18回でも書きましたが。

もともと『楽府』は民間で歌われた歌謡の事でした。

後世、題だけを借りて自由に創作されるようになり、多くの詩人が『新楽府』として作品を作りました。

50編の『新楽府』は白居易の代表的な作品の一つです。

『民衆の歌』であり、社会批判や風刺が強く打ち出されています。

まひろさんが書写しているのは『新楽府』の中の『澗底松』です。

澗底(かんてい)の松とは谷底の松の事をいい、優れた人物でありながら不遇な事の例えです。(出典 精選版 日本国語大辞典)

京都国立博物館蔵

>いとにとっては、そうした姿がもどかしいようで

『新楽府』を熱心に書写するまひろさんを側で見守りながら、いとさんは「そういう事は若さまにお任せになって姫さまはお家のために良き婿さまに出会えます様に清水寺にお参りにでも行って参りませ。お供いたしますゆえ。」と言います。

まひろさんはひたすら書写を続けます。

清水寺には『音羽の滝』があります。

音羽の滝とは、清水寺の寺名の由来となった清水の湧き出す滝で、古来「金色水」「延命水」とも呼ばれました。

祠から伸びる水流が三本に分かれており、それぞれ違ったご利益を持っているそうです。

柄杓で清水をすくって飲み干すことで願いが叶うとされています。

正面から見て右端が「延命長寿」のご利益、真ん中が「恋愛成就」、左端が「学業成就」で飲みすぎてしまうと欲深さを見抜かれ、願いが叶わなくなるといわれています。

>すると、肥前のさわから文が届きました。

肥前守になった父に付いて肥前に行ったさわさんから文が届きました。

まひろさんは文を広げ読みます。

まひろさんが「さわさん、婿を取ったんですって」と言うといとさんは「ほら〜また出遅れた」と嘆きます。

おりなす暑きをり、汝、如何に過ごし給うや

輿入れなと、人の命によりて婿とりせむとす

願わくば汝も良き人に有り逢むことを

かしこ

意訳:

様々な事があり暑い折、まひろさまは如何お過ごしでしょうか。

私は輿入れの話が舞い込み、仲人の縁で結婚(婿取り)しました。

願わくばまひろさまも良き人に巡り合えますように。

さわ

>『源氏物語』にせよ『紫式部日記』にせよ、本作のさわや清少納言がそれらを読んだら、怒りそうな描写があると思えます。

『紫式部日記』での清少納言の事を描いた猫写とは『和泉式部と清少納言』の項目でしょうか。

紫式部が出仕した時期は定子さまが薨去して5・6年経った頃です。

道長卿の娘・彰子さまにはまだ皇子懐妊の兆しがなく、定子さまのサロンの華やかさを懐かしむ声もありました。

道長卿の権勢の中で、彰子さまの後宮を確立するため、定子さま側の主な女房であった清少納言を批判する役目を担ったのではないでしょうか。

さわさんのモデルについて。

彼女のモデルは平維将卿の娘で紫式部の親友である『筑紫へ行く人のむすめ=筑紫の君』といわれています。

『紫式部集』によると、二人は同時期に姉妹を亡くしており、お互いを「あね」「いもうと」と呼び合ったとのことです。

筑紫の君は父の任官で肥前国に移り住むことになり、別れの際には贈答歌を詠んでいます。

>さわの選択肢は極めて現実的でまっとうです。>しかし、『源氏物語』には大夫監(たゆうのげん)という、肥後のオラつき脂ぎった男が出てくるんですよね。

>さわは肥後ではなく肥前ですが、そんな田舎男ってどうなのか?と思いかねないのでは…と心配になってしまいます。

大夫監(たゆうのげん)は『源氏物語』第22帖 玉鬘に登場する肥後国の豪族で夕顔の娘・玉鬘への求婚者の一人です。

『大夫監』とは大宰府の判官であり、、大宰大弐、大宰少弐に次ぐ三等官のひとつです。

肥後国では名声もあるが、無骨者で好色で多くの美女を集めて妻にしようと思っている人物です。

夕顔の乳母の夫が大宰少弐となった縁で、玉鬘は筑紫国で育ちます。

乳母が肥後から京に戻るため「(玉鬘の)体にひどい不具がある」という嘘を流し、ほとんどの求婚者を交わすも大夫監だけは「体にひどい不具があっても自分はその点を我慢して妻にしたい」と諦めず、亡き大宰少弐の息子たちを手なずけて想いを遂げようとしたため、夕顔の乳母、長男の豊後介、玉鬘の三人で早舟に乗り京に逃げ帰ります。

さて、さわさんの文では『輿入れなと、人の命によりて婿とりせむとす』とだけあり、縁があり輿入れの話が持ち上がり結婚した事だけが書かれています。

『さわの選択肢は極めて現実的でまっとう』ならば何故わざわざ文にも書いていないお相手を勝手に『肥後のオラつき脂ぎった男』に見立てて叩いているのでしょうか。

良縁があったとさわさんは言っているのに勝手に大夫監のイメージを付加して『そんな田舎男ってどうなのか?心配になってしまいます』とは。

さわさんのお相手が大夫監の様な人とは限りませんし、何見氏が一番気遣いが無いと思います。

・民を救うことこそ上に立つ者の使命?

>藤原道長のもとに、義兄の源俊賢が帝の意向を伝えにきました。

内裏では、蔵人頭・源俊賢卿が、「帝が伯耆国(鳥取県)と石見国(島根県西部)の申し出を受け入れ、租税を4分の1免除してはどうかと考えている」と道長卿に報告します。

同じく蔵人頭である藤原斉信卿が「どうするのか」と問います。

道長卿は帝のお考えに同意し、「帝は民を思う御心あってこそ帝たりえる」と言います。

斉信卿は「陣定は大荒れになる」と難色を示しています。

しかし、陣定では「帝の仰せのままに」「分かりませぬ」という意見が多数を占めました。

陣定は官職の低い順から意見を述べますが、内大臣の伊周卿は道長卿の前に意見を述べる事になります。

伊周卿は「この儀よろしからず、二国の申し出を入れて税を免じては他も黙っていない、そのようなことで朝廷の財を減らしていいのか」と異議を唱えました。

さらに「甘やかせばつけ上がるのが民、施しは要らぬ」と言います。

これに対し道長卿は、「未だ疫病に苦しむ民を救うは、上に立つものの使命と存ずる」と主張します。

これには伊周卿も目を見開きます。

そして実資卿は頷き、道綱卿が弟の裁量に微笑みます。

皆の意見を帝に上奏する事になり、「他の意見がなければこれまでとする」と締めます。

>さて、その陣定では、公卿たちが流されてゆく様が見えます。

>ずらりと並んだ公卿のうち、政策として「よい!」と確信を持って賛同しているのは、実資と公任ぐらいのように思えます

陣定では「帝の仰せのままに」「分かりませぬ」という意見が多数を占めており、道綱卿が「帝の仰せのままに」と言った後実資卿が同意を伝えています。

「この儀よろしからず、二国の申し出を入れて税を免じては他も黙っていない、そのようなことで朝廷の財を減らしていいのか」「甘やかせばつけ上がるのが民、施しは要らぬ」と唯一異議を唱えたのが伊周卿です。

>道長は、実資と公任ほど、自分の理論に自信がないのかもしれません。

>自分の意見を披露して、この二人が納得していればよしとする。

>そう反応を見たいからこそ、関白になりたくないのかもしれません。

陣定では公卿・参議共に帝のお考えに同意する意見が多く、無論実資卿や公任卿も同意見でした。伊周卿のみが「二国の申し出を入れて税を免じては他も黙っていない、そのようなことで朝廷の財を減らしていいのか」と異議を唱えます。

この意見を受けて道長卿は「未だ疫病に苦しむ民を救うは、上に立つものの使命と存ずる」と自身の見解を述べているのですが、『自分の理論に自信がない』と言えるでしょうか。

また陣定に出ているのは実資卿と公任卿だけではありません。

道長卿は論じ合う事に加わり、声を聞き共に考えるため関白にならないのではなかったですか。

>すると、退出しようとする道長を止め、藤原伊周が突っかかってきました。

>「道隆を呪詛したのは右大臣か」

>「ありえぬ」と即座に否定する道長に対し、伊周は「まて!」と呼び止め、さらに続けます。

「道隆を呪詛したのは右大臣か」ではなく、「父上と道兼叔父上を呪詛したのは、右大臣殿か」です。

伊周卿は父・道隆卿だけでなく道兼卿をも道長卿が呪い、道長卿が実権を握ったと言いたいのでしょう。

陣定が終了し、道長卿が立ち上がったその時、伊周卿が道長卿に向かって言いました。

「父上と道兼叔父上を呪詛したのは、右大臣殿か」

伊周卿の発言に公任卿や隆家卿が道長卿を見上げます。

道長卿は「あり得ぬ」とその場を去ろうとします。

しかし伊周卿は「待て」と道長卿を呼び止め「自分の姉である女院様を動かして帝をたぶらかしたのも右大臣殿か。女院様を使って中宮様に無理強いするのもやめろ」と道長卿の肩に手を置きましたが、道長卿はするりと身をかわし、伊周卿は床に膝をついてしまいました。

道長はそのまま立ち去りました。

隆家卿が兄に駆け寄り、伊周卿はこの仕打ちに納得せず大変不満げにしています。

・融通の利かないところが信用できる?

>道長が除目に悩んでいると、姉の藤原詮子がやってきて、その中に入れて欲しい人を指名してきました。

道長卿は土御門殿で除目を考えています。

そこへ詮子さまがやって来ます。

道長卿が「除目の案を考えておりました」と言うと、「この人入れておいて」と折りたたんだ紙を差し出します。

それを目にした道長卿は「知らぬ者を入れるわけには行かぬ」と言います。

詮子さまが除目に入れてほしいと言ったのは彼女の知り合いであり、伊周卿一派を封じるための彼女の策でした。

粘る詮子さまに道長卿は「道隆の兄上のようなことはできませぬ」と断ります。

「そうよね。でも私にも色々な付き合いがあるのよね。」と言う詮子さまでしたが、道長卿は、「できませぬ」ときっぱり答え、詮子さまも「はい」と言うしかありません。

詮子さまは「融通の効かないところが素晴らしいわ。帝のご信用も増すというもの。お気張りなさい」と言葉を掛けます。

そして「帝に直接頼む」と言い去って行きました。

>このやりとりを見ていると、先程の伊周の指摘も、あながち間違ってはいません。

>道長は、詮子の言う通りにはならないようで、積極的には止めてはいない。

>敵からすれば全くもって許せない行動となってもおかしくはない。

伊周卿は「自分の姉である女院様を動かして帝をたぶらかした」「女院様を使って中宮様に無理強いする」と主張しています。

これは詮子さまが一条帝に、道長卿を関白に任官する様直談判をし結果『内覧』に任ぜられた事を指しており、伊周卿は詮子さまが積極的に働きかけているのではなく、権力欲に駆られた道長卿が詮子さまを操っていると思っているのではないでしょうか。

また詮子さまが除目に口を挟む事については、どの様な理由があっても「道隆の兄上のようなことはできませぬ」と身内贔屓の人事を断固拒否しているのですが。

『小右記』 正暦四年(993年) 正月六日条では道隆卿によって身内贔屓除目があり、『摂政の直廬に於いて、叙位の議有り。左右両府及び諸卿、会す。「叙する所、六十六人」』と記録されています。

また、詮子さまが国母として強い発言権を持ち、しばしば政治に介入したため、実資卿の日記『小右記』では『国母専朝事(国政をほしいままに専横する)』と非難されています。

>柄本佑さんは誠意があるのか、いい加減なのか。

>融通が利かないのか、結局ゆるいのか。

>どちらにも取れるため、より不可解に見えてきます。

何見氏の書き方だと道長卿ではなく柄本さんが『いい加減なのか融通が利かないのか分からない』と言いたい様に取れます。

道長卿の話をしたかったのではないですか。

>そんな道長と伊周の争いは内裏で話題になっていました。

次の陣定の日、実資卿は道綱卿から道長卿と伊周卿の乱闘の件を聞き、「え〜!陣定の後そんな面白い事があったのか!」と目を丸くしています。

「いや、面白いというか、情けないというか…内大臣様があまりに不様で…」と道綱卿は笑いをかみ殺しています。

「今日もやるかなあ?」と興味津々になっている実資卿。

道綱卿は「さあ?」と濁します。

しかし満座の席で恥をかいた伊周卿。

それ以来、伊周卿と隆家卿は参内しなくなってしまいました。

藤原実資卿の『小右記』長徳元年(995年) 七月二十四日条、長徳元年(995年) 七月二十七日条には道長卿と伊周卿・隆家卿兄弟との修復不可能な溝の深まりがしっかり記録されています。

実際には道長卿伊周卿の『闘乱の如し』という激しい口論だけでなく、道長卿と隆家卿の従者同士が七条大路で乱闘して刃傷沙汰に発展し隆家卿が内裏への出入り禁止になる事があった様です。

>機嫌を損ねた出仕ボイコットは、兼家も円融天皇を相手に使っていましたね。

藤原兼家卿の『出仕ボイコット』を引き合いに出すなら、きちんとどんな理由で経緯はどうだったのか具体的に書くべきでは。

詮子さまが円融帝に入内し懐仁親王(後の一条帝)に恵まれた兼家卿は、詮子さまを中宮に立てようとしました。

しかし、天元5年(982年)、円融帝が関白・頼忠卿の娘・遵子さまを中宮に立てたため、兼家卿は東三条殿に籠もり円融帝の使いにも応じませんでした。

永観2年(984年)7月、相撲節会を懐仁親王に見せたいと望む円融帝から参内を求められた兼家卿は病と称して応じませんでした。

しかし、尚も帝から使者を送られたため、兼家卿はやむなく参内しました。

・道長流の人事とその友たち?

>藤原道長・藤原公任・藤原斉信・藤原行成の“F4”が珍しく揃いました。

道長卿、公任卿、斉信卿、行成卿が蛍を肴に酒宴を開いています。

公任卿は「偉くなるのも大変だな」と言い、さらに「次の除目は俺のことは忘れてくれ。俺は今のままずっと参議でよい」と道長卿に伝えます。

公任卿は「父が関白であった頃は、俺も関白にならねばならぬと思っておったが、今はもうどうでもよい。漢詩や和歌や読書や管弦を楽しみながらこの先は生きて行きたい」と言います。

斉信卿が公任卿に、「いきなり枯れてしまって具合でも悪いのか」と尋ねます。公任卿は「陣定で見ていても、道長は見事であった。競い合う気にはなれない」と言います。

公任卿は己の限界を見極め、得意とする才知を活かし道長卿を補佐する生き方を選んだ様です。

この後公任卿は当代一流の文化人としても名を残していきます。

道長卿は「見事って…まだ始まったばかりだ」と気を引き締めています。

道長卿に公任卿が、「適切な除目を行うには各々の抱える事情を知っておいた方がいい」と助言しました。

道長卿が「貴族の裏の顔」と言います。公任卿が「行成を使う様に」と言います。

公任卿曰く、「女子たちは皆、行成の字を欲しがる」との事で、行成卿は以外にも女性たちと密な繋がりがあるため、「女たちの男どもとの睦言からあいつらの知られたくない事を仕入れろ」と策を授けます。

「私で力になれるならやりまする」と行成卿も協力するつもりです。

>公任によると、おなごの睦言で秘密が漏れるから、そこを探れということです。

>なかなか汚いですね。

>確かに睦言で秘密は漏れると『麒麟がくる』の斎藤道三も語っておりました

>それを能筆を餌にして引き摺り出すわけですか。

>「私で力になれるならやります!」

>素直に引き受ける行成。

>道長のためなら倫理は二の次になるようです。

能書家で知られる三蹟のひとり・藤原行成卿は6つ年上の清少納言とも交流があり、『枕草子』ではその仲の良さが伺えます。

いみじう見え聞こえて、をかしき筋など立てたる事はなう、ただありなるやうなるを、皆人さのみ知りたるに、なほ奥深き御心ざまを見知りたれば、「おしなべたらず」など、御前にも啓し

意訳:

別に風流な噂もないし、実際に見た目もパッとしないカンジだから、ごく普通の平凡な男だとみんな見てるんでしょうけど、私は彼の心の奥深さを知ったから「彼は凡人なんかじゃありませんよ」って定子さまにも言っておいたのよ

また、この頃には白居易の白氏文集などが貴族たちの教養になっており、行成卿の書を欲しがる女房達が多かったのでしょう。

後に行成卿は『白氏詩巻』に白居易の漢詩を残し、その流麗な筆遣いは国宝となっています。

この様に行成卿ならではの人脈を使って後宮サロンに出入りし、現代のルポライターの様に貴族たちの裏情報を探り時に重要性の高い情報を道長卿に流し、記録していたのかもしれません。

公任卿は「女たちの男どもとの睦言からあいつらの知られたくない事を仕入れろ」と助言しますが、褥の中では気が緩みそこから睦言として相手の女性が聞き、噂として情報が回る場合もあるでしょう。

かつて藤原兼家卿は次男・道兼卿に「そなたは蔵人で帝(円融天皇)のお側近くに仕える身。配膳の女房を手なずけて帝の食事に薬を入れさせろ」と命じ、宮中の女房との関わりを利用し謀略を巡らせました。

今回は毒を盛る工作ではなく諜報ですが、裏の人脈も大事なものなのでしょう。

>自分の思うままに人事を進めていく道長は、それほど清廉潔白でもないように思えてくる……。斉信卿は「俺もそろそろ参議にしてほしいな」と言います。

道長卿は「ああ~…すまぬ。今回はない」と答え不貞腐れる斉信卿に「この度は許してくれ」と申し訳なさそうに伝えます。

この申し訳なさげに謝る姿で友を取るか義兄を取るか道長卿は悩み、私心ではなく二人の適性を見極めようとしたのではないでしょうか。

今回の除目で道長卿は、源俊賢卿を参議にするつもりでいました。

「同じ蔵人頭なのに、なぜ斉信でなく俊賢なのか」と公任卿が訝しみます。

俊賢卿は「源高明の子ながら目指すもののためには誇りを捨てることができる男」であり道長卿の政権には不可欠な人材でした。

そして道長卿は斉信卿に、「参議就任はその先に必ず考えるので、今回は許せ」と言います。

源俊賢卿は蔵人頭として帝のお側に仕えて信用があり、安和の変で藤原氏に左遷された源高明卿の子息でありながら「俺の事を道長に対して褒めておけ」と妹・明子さまに告げるなど自分をうまく使える人物として道長卿を認めているのではないかと思います。

因みに『古事談』「俊賢、蔵人頭に自薦のこと」では、正暦3年(992年)公任卿が参議に昇進し後任の蔵人頭の選定が行われました。

通常ならば従四位上・左近衛中将の斉信卿が適任であったところ、正五位下・右中弁の源俊賢卿が任じられました。

この時、斉信卿も『自分こそが蔵人頭になるはず』と思っていましたが、参内して会った俊賢卿に対して『誰が蔵人頭に補せられたか』と尋ねたところ、俊賢卿自らが補せられた旨を聞いて斉信卿は赤面して退朝したといいます。

>行成はさっそく秘密の情報を掴んできました。

後日、行成卿は情報を手に入れ文を認め道長卿に渡します。

藤原朝経卿は酒乱である事などが書かれており、道長卿は「ハハ。藤原朝経は酒乱なのか」と感想を述べます。

酒乱の他にも斎宮との密通の疑いや職務怠慢や喧嘩という情報が書かれています。

行成卿は「お読みになったらすぐに焼き捨ててください」と言います。

「行成の様に一度読んだだけでは覚えられぬ。そなたのような優れた才は無いので」と道長卿が答えたので、行成卿は「しかしこれが残るのは危のうございます。お心に留まった分だけご自身で記録をお作り下さい」と道長卿に進言しました。

道長卿は「それは日記の事か?」と尋ねました。

さらに行成卿は「私は前日に起きたことを翌朝に書き記します。そうする事で覚える力も付きます」と自信ありげに語ります。

道長卿は「んー…」と考えています。

>道長はきちんと記録しそうにない。

>行成は残す。

>実際に二人の日記から見える個性を反映しています。

道長卿の『御堂関白記』と行成卿の『権記』に於ける日記の違いはともかく、具体的に当時の日記の書式などは紹介しないのでしょうか。

平安貴族は日記を認める事が多く、男性の場合日々の思いなどと共に宮中での儀式や政務の記録を残す事が目的でした。

主に子孫のためであり、子孫が日記を読み儀式などの参考にしました。

貴族の日記は、陰陽師が作った日々の吉凶や季節などの情報が載せられたカレンダーの様な『具注暦』に書き込まれました。

一方、女性(『紫式部日記』など)は晩年に来し方を振り返る回顧録形式なのだそうです。

行成卿の助言で日記をつけ始めた道長卿。

内容は『光る君へ』公式によると、『御堂御記抄』長徳元年(995)8月18日条で、『御牧(みまき)の御馬を引き分けて、私の直廬(じきろ)に持ってきた。使の近衛に疋絹(ひつけん)を下賜した。』とあります。

ちなみに

— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) May 12, 2024

『御堂御記抄』には…

長徳元年(995)8月18日条

◆◇◆◇◆

御牧(みまき)の御馬を引き分けて、私の直廬(じきろ)に持ってきた。使の近衛に疋絹(ひつけん)を下賜した。#光る君へ pic.twitter.com/BCCvjcF0fG

国宝『御堂関白記』は作中から3年後、長徳4年(998年)からの記述、自筆本・古写本・新写本が残っています。

国宝

1009年、陽明文庫所蔵

>このあと、猫の小麻呂を抱きながら除目の名前を見てしまう倫子がチラリと映ります。

土御門殿では、倫子が愛猫の小麻呂を追いかけていていました。

小麻呂を抱きかかえ、文机の上の紙に書きつけられた文字に目が行きます。

それは具注暦に書かれた道長卿の日記でした。

「ふん…」と倫子さまは興味深そうです。

『使の近衛』に目が行ったのでしょうが、除目の名前ではなく道長卿の日記の文面ですね。

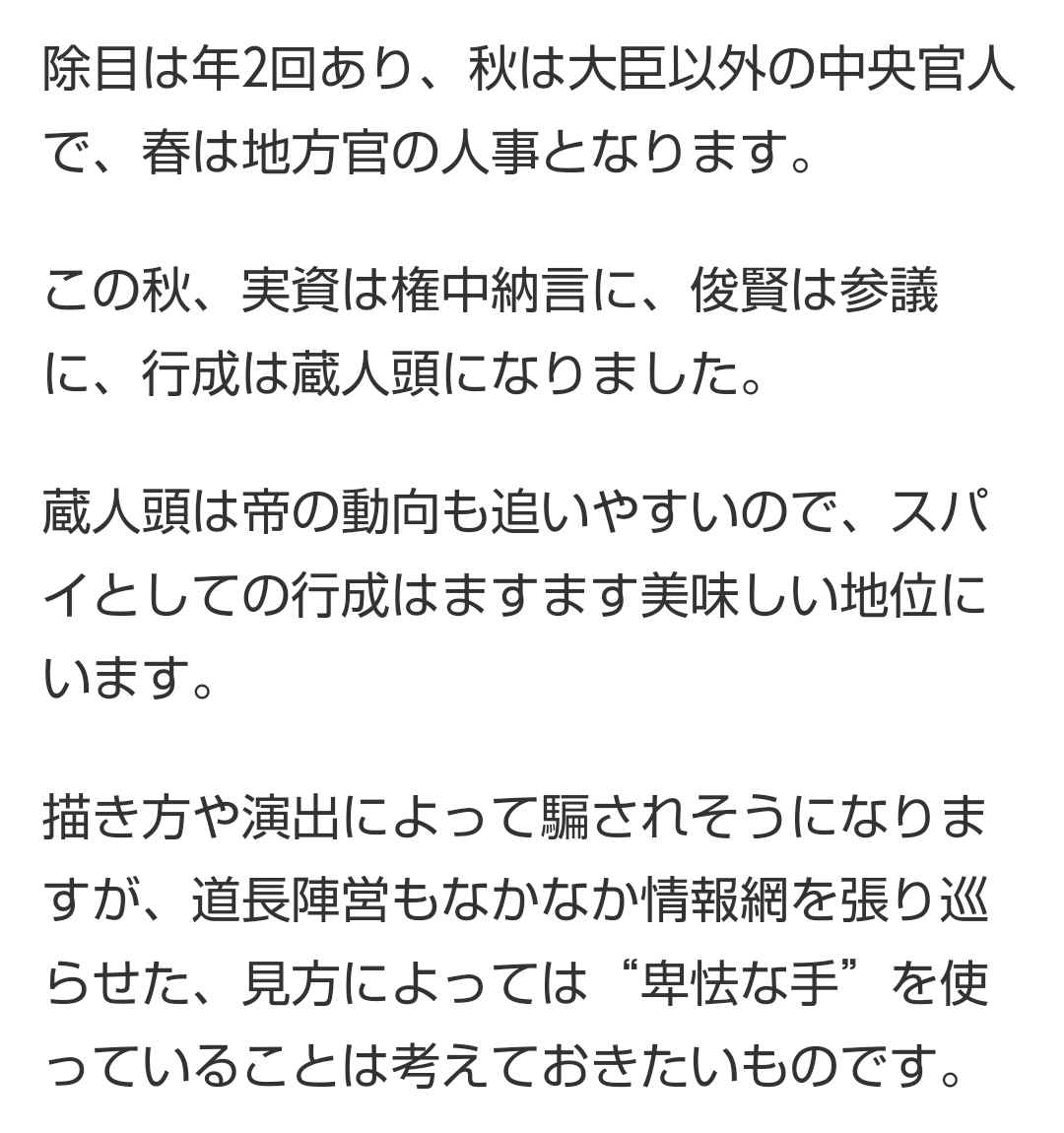

>除目は年2回あり、秋は大臣以外の中央官人で、春は地方官の人事となります。

8月。

秋の除目となりました。

「除目は年に2回ある。秋の除目と春の除目である」と語りが入ります。

秋の除目は大臣を除く中央官人の任命であり、春の除目は受領などの地方官人の任命でした。

除目により実資卿が権中納言に、俊賢卿が参議となりました。

また行成卿は蔵人頭に任命されます。

>描き方や演出によって騙されそうになりますが、道長陣営もなかなか情報網を張り巡らせた、見方によっては“卑怯な手”を使っていることは考えておきたいものです

道長卿は、能書家でその書が後宮の女房からも重宝され人脈もある藤原行成卿を使って貴族たちの裏情報を探り、藤原伊周卿・隆家卿兄弟とも繋がりのある源俊賢卿を参議にしてこれ以上離反させない様人事に気を使うなど、情報収集や人間関係を重視している様に伺えます。

藤原行成卿を演じる渡辺大知さんは行成卿を『おそらく自分の欲、自分自身が力を手に入れたい欲求がそれほどない人物。その代わり、自分が好きな人、信頼している人に認められたいという意欲がある。自分が政治を動かしたいというよりも、一条天皇(塩野瑛久)や道長に仕える者として、どうやったら円滑に物事が進められるかを、すごく考えていると思います。人に喜んでもらえるように頑張る、みたいな。』と評しています。

道長卿がそういう人の特性を見抜き適材適所に配置する、これは『卑怯』でしょうか。

亡き父・兼家卿の権謀術数や手腕、道隆卿の身内贔屓の弊害などを目で見て学んだからこそではないでしょうか。

・伊周包囲網が進んでゆく?

>藤原伊周のもとに源俊賢がやってきました

俊賢卿はまず道長卿に会います。

そして出仕を止めている伊周卿と隆家卿に、「ご機嫌麗しく心よりお喜び申し上げます」と挨拶しました。

隆家は、「ご機嫌麗しうわけがないであろうが」と不機嫌で、伊周卿は「右大臣殿に言われて様子を探りに来おったか」と探りを入れますが、俊賢卿は否定します。

伊周卿が「お前の妹は右大臣殿の妻だろう」とも尋ねると、俊賢卿は「自分は『源の再興のため』に右大臣に近づいており、忠義立てはしておりません」と答えます。

また俊賢卿は「内大臣様の方がお若くご聡明で、いずれ高みに昇られる。今宵は先々のためにまず種を蒔いておこうと参じました」と言います。

「図々しい奴だな」と隆家卿が警戒します。

しかし俊賢卿は、「帝も内大臣さまの事を案じておられました。右大臣さまが対抗する力がなければ、内裏も陣定も偏りなく働かぬ帝はお考えなのではありますまいか」と言い、あくまでも政を公正に取り回したい道長卿の意に沿ったものながら伊周卿の頼りにされたい願望をくすぐってきます。

伊周が「帝がそう仰せになったのか?」と尋ねると俊賢卿は、「そう見受けました」と答え言質を取られぬ様躱します。

俊賢卿はさらに、「つい最近まで蔵人頭としてお側にいたので、私の目に狂いはございませぬ」と蔵人頭の信用に自信を持って断言します。

そして「内大臣さま、中納言さまのおわさぬ陣定なぞあってはならなぬと存じます。どうか参内下さいませ」と強く参内を促しました。

その後、俊賢卿は道長卿に「これで内大臣伊周が参内すれば、右大臣が内大臣をないがしろにしているという噂は立ちませぬ」と報告しました。

「内大臣が出て来てくれる事を祈ろう」と言う道長卿に、「必ず参内されましょう、駄目であれば次の手を打ちます」と俊賢卿は謀略家の一面を見せます。

>そのころ源倫子の邸では、母の藤原穆子が「大臣の妻としての心構え」を伝授していました。

倫子さまは宇多源氏の財産を相続して救い小屋を作りたい道長卿に私財を使わせる事ができる財力を持っていましたが、道長卿は源家の婿であり、土御門殿の全てが倫子さまのものでもないと思います。

土御門殿では、穆子さまが倫子さまに「大臣の妻としての心得を伝授しましょう。」と言い、倫子さまも「それは初めてでございます。ご伝授下さい」と言います。

穆子さまは「やはり第一は丈夫である事、次に子供の事で殿に心配をかけない事」と言います。

そして「彰子の言葉が遅いのは言わない方がいい」と注意しました。

しかし倫子さまはその事を道長卿によく話していました。

穆子さまは「これからは止める様に、内裏では些細なことも重荷になる」と言い聞かせますが、倫子さまには道長卿がそう見えません。

すると穆子さまは、「そう見せないのが貴方の殿は立派なのです。父上(雅信卿)なんか何も考えずに内裏に通っていただけだったのに、小さなはげがしばしばできておられたもの」と打ち明けるます。

倫子さまは「はげが?」と驚き、穆子さまが「そう、はげが」と言います。

>何も考えずに出仕していたけれど、それでも頭には小さなハゲができていた、と穆子は懐かしそうに語り、母と娘で笑い合っています。

殿上人は内裏の些細な事が重荷になるため家庭の心配事をとやかく言わないという助言を踏まえ、生前源雅信卿が何も考えずに内裏に通っていた様に見え、小さなはげ(おそらく十円はげ)を作っていた事を懐かしむ母子を描いていますが、これが男女逆ならば、身体的に負の面を論う事にしつこく言及し、『ドス黒い気持ちにはならないわけではない』と言っていたのではないでしょうか。

何見氏も嫌いな作品、殊に『どうする家康』では女性であろうと身体的に負の面をしつこく論い、『レーシックお愛』などと極度の近視の人を馬鹿にしていたのですが。

第31回

『どうする家康』第35回~

・宋人到来への対応はどうすべきか??

>なんでも若狭に70人もの宋人がきたことが話題になっています。

陣定に久々に伊周卿・隆家卿兄弟が姿を見せ内大臣、中納言が揃いました。

道長卿が内覧として陣定を仕切ります。

道長卿は、「帝から若狭に宋人70名が来着した件について定めよ」との命があった事を告げます。

『宋人70名』の知らせに、陣定の場に緊張した空気が走りました。

>これが当時の外交のやる気のなさといえるところです。

>そんなに驚くならば、あらかじめ警護でも管理でもしておけばいいのに、後手後手で対応しきれていない。

(中略)

>非武装の70人程度を対応できなくて、国としてどうなのか。

>遣唐使のころと比べるとあまりにお粗末です。

長徳元年(995)9月、若狭国に宋人70名が、来着しました。

湊があるものの、宋人70名を留め置く事が若狭国ではできないため、今回の陣定で処遇をどうするか話し合っていたのだと思います。

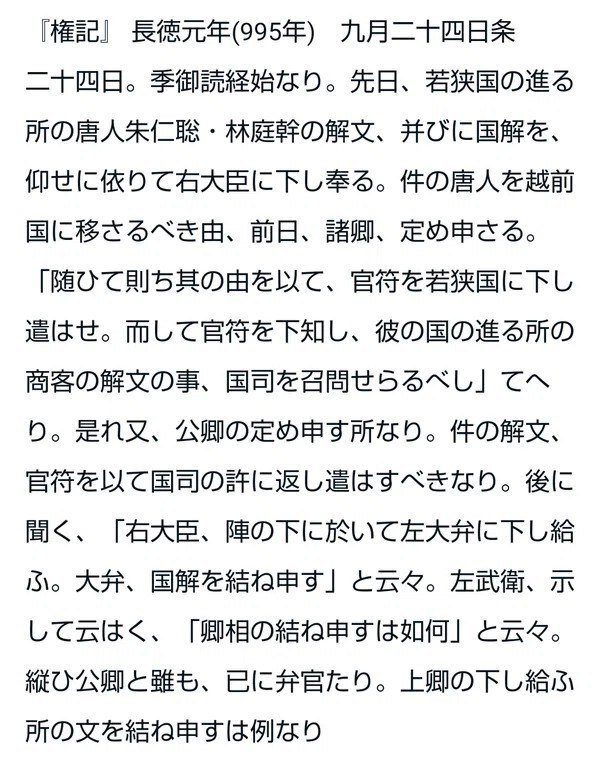

行成卿の『権記』長徳元年(995年)九月二十四日条には、『若狭に宗の商人・朱仁聡らが来着し、(中略)この唐人を越前国に移されるよう、前日、諸卿が定め申された。』とあり、宋人70名を越前に移す事で決定した様です。

律令制や『延喜式』では地方行政区画の一環として国力により諸国を四等級(「大国」「上国」「中国」「下国」)に分けていました。

来着した若狭国は国力による等級区分では『中国』に当ります。

海産物を朝廷に多く献上したために、『御食国』に該当し、調・庸で塩を納めるよう定められていました。

また、湊町・小浜は、海外や日本海沿岸各地とつながる「海の道」です。

宋人達が移された越前国は『延喜式』による等級で北陸道唯一の『大国』に区分され、府中(現在の越前市)に国府が置かれ、調として糸・絹など,庸として米・綿・韓櫃(からびつ)を収めていました。

越前は日本海を隔てて朝鮮半島に面し、海流や偏西風の影響から半島からの渡航者が多く行き着く地域でした。

古くから大陸からの玄関口として開かれ、敦賀は氣比神宮を含め、大陸との交流拠点としての港として栄えていました。

気比の松原付近にあったともいわれる『松原客館』は、平安時代前期の9世紀頃に、渤海の使節団(渤海使)を迎えるために越前国に設置された迎賓・宿泊施設でした。

延長6年(928年)に渤海は滅亡しましたが、松原客館は渤海滅亡後も宋の商人や官人の迎賓・宿泊施設として使用されていました。

『延喜式』に沿って氣比神宮の宮司が管理を引き受け、大陸からの使者が饗されました。

>藤原為時は家で紙に向かっていました。

為時公はただ紙に向かっているのではなく、春の除目に向けて申文(公家・官人が天皇及び太政官に対する官位申請及び政務に関する上申文書、特に前者)を書いています。

為時公は文机に向き合い、申文を認めていました。

「また申文の季節になりましたんですね」といとさんが声を掛けます。

為時「嫌味か」と為時公に返され、「とんでもない」と答えるいとさんでしたが、為時公は「だめ元で既に10年も申文を書いたが結局任官されず、今年を最後にいたそうかと思う」と言い出しました。

思わず涙するいとに為時は、「泣くことはない。あれもこれも人の世じゃ」と言います。

>清少納言がまひろのもとへ遊びに来ました。

まひろさんの邸宅にききょうさん(清少納言)が訪れています。

洗濯物を干すまひろさんに構わずききょうさんは、「新しい右大臣さま(道長卿)に望みは持てないと思っておりましたが案外頑張っておられますの。」と褒め、「疫病に苦しみ民のために税を免除したりしている」と語ります。

清少納言が宮仕えをはじめてから約1年半後の長徳元年(995年)頃から道長卿は中関白家と政敵となり定子さまの女房である清少納言は間接的に敵対関係となったため、『枕草子』には権力者になって以降の道長卿について書かれていません。

しかし、『枕草子』の「関白殿、黒戸より出でさせ給ふとて」の段では、清少納言が『兄弟関係であるにも拘わらず道長卿が兄の関白・道隆卿に膝まずいて挨拶した事』や道長卿の事を何度も話題にしたところ、定子さまから「例の思い人ね」とからかわれた事が書かれています。

作中のききょうさん評価の様に中関白家との関係によって好意的だった時期もあったのでしょう。

大夫殿の居させたまへるを、返す返す聞こゆれば、「例の思ひ人。」と笑はせたまひし、まいて、この後の御ありさまを見たてまつらせたまはましかば、ことわりと思しめされなまし。

意訳:

大夫殿(道長卿)が膝まずきなさった事を、繰り返し申し上げると、(定子さまは)「いつものご贔屓の人。」とお笑いになったが、まして、この後の(道長卿が権勢をふるう)御有様を(定子さまが)見申し上げなさったとしたら、(私がこの様に言うのも)最もな事だときっとお思いになっただろうに。

関白殿、黒戸より出でさせたまふとて

>ここの反応が興味深い。

>租税免除にこうも反応しているのは、実資、公任、そしてまひろです。

中関白家陣営が好きではない実資卿や出世より道長卿に助言する文化人枠にシフトした公任卿はともかく、道長卿に協力する俊賢卿や行成卿や斉信卿の動きも政策に反応した結果だと思います。

>さらに話題は若狭の宋人70人のことへ

>小さな若狭では対応できないとなると、道長は受け入れ先を越前にすると素早く決断しました。

またききょうさんは若狭に宋人70人が来た事を話題にしました。

この場合の『若狭は小国ゆえ』とは『小さな国』ではなく、『延喜式』に於ける律令国の等級区分の一つで、『下国』の事です。

国力分類が上位の国ほど農業生産力が大きいのですが、若狭国は本来『中国』に分類され、海産物を献上する『御食国』でもあります。

ききょうさん曰く、宋人70人を受け入れ接待できる容量が無いという意味もあるでしょう。

『若狭は小国ゆえ色々不都合』という理由で、道長卿が受け入れる館のある越前に送る様、帝に奏上しそれが実現したのだそうです。

>まひろは宋人について興味津々です。

「素早いご決断に皆感心した」と嬉しそうに話すききょうさんに、まひろさんは「宋人とはどんな人?」と尋ねましたが、ききょうさんも詳しくは知らない様子です。

まひろさんは宣孝公から聞いた『科挙』について、「宋の国では身分が低い者も試験の出来が良ければ政に関わる事ができるのだそうです。」と語ります。

そして、「私は身分の壁を超えることのできる宋の様な制度を是非、帝と右大臣様に作っていただきたいのです」と言います。

ききょうさんは驚き、「まひろ様ってすごいことをお考えなのね、そんなのは殿方に任せておけばよろしいではありませんか」と言います。

また「私はただ中宮さまのお側にいられれば幸せですので」とも語りました。

それを聞いたまひろは、「ききょう様がそれほど魅せられる中宮さまにお目にかかってみたいものです」と話します。

「中宮さまの後宮においでになりたいの?」とききょうさんが尋ね、「参れるものなら参ってみたいです」とまひろさんが答えます。

「簡単ではないけど、まひろさまは面白いことを考えるので、もしかしたら中宮さまがお喜びになるかも知れません」とききょうさんは乗り気になります。

「是非お願いします」とまひろさんは頭を下げます。

>身分に関係なく優秀な人間を選ぶことのできる科挙は、のちにヴォルテールが絶賛した制度です。

>試験による官僚登用は今にまで残っている。

啓蒙思想家ヴォルテールがどの様に絶賛したのか具体的に書いて下さい。

18回でも書きましたが。

唐が滅んだ後、戦乱の中で旧来の貴族層は没落し権力を握ることはなくなっていきました。

宋代では北宋の初代皇帝・趙匡胤は文治を旨として科挙制度を整備し、皇帝自らが臨席のうえで審査にあたる殿試を、最終試験として課しました。

北宋の時代になると、士大夫たちが科挙に合格して官僚になることで地位・名声・権力を獲得し、それを元にして大きな富を得ていました。

実際には家庭環境によって差があり、長期の受験勉強ができるのは富裕者の子弟に限られていました。

試験偏重主義になり、明代では試験内容も四書を八股文という決められた様式で解釈する方法に改められたが簡便なものになった事で貧困層からも官僚が生まれる様になった反面、形式重視に陥ってしまい真の秀才を得られなくなってしまうという弊害も発生したそうです。

18世紀フランスの知識人たちの間では中国に対する関心が高まり、啓蒙思想家により中国の思想や社会制度に対する様々な評価がなされました。

儒教は実に称賛に価する。儒教には迷信もないし、愚劣な伝説もない。また道理や自然を侮辱する教理もない。(略)四千年来、中国の識者は、最も単純な信仰を最善のものと考えてきた。

ヴォルテール

1851年に清で大規模な反乱を起こした太平天国でも科挙が行われ、初めて女性を受験者とする科挙が行われましたが定着しませんでした。制度としての科挙は清朝末期の1904年を最後として、翌1905年9月2日に廃止に踏み切られました。

日本では平安時代に科挙の考え方が導入され、律令制での官吏の登庸試験として『課試』と呼ばれる試験が式部省及び大学寮で行われました。

日本独自の制度として『蔭位の制』と呼ばれる高位者の子孫を父祖である高位者の位階に応じて一定以上の位階に叙位する制度があり、高位の貴族の子弟には世襲により自動的に官位が与えられたため、受験者の大半は下級貴族で合格者が中級貴族に進める程度で律令制の崩壊とともに廃れていきました。

・忠義に篤い清少納言?

>かくして宮中へ出向いたまひろ。

まひろは女房装束に身を包み、ききょうさんの案内で登華殿の中宮定子さまの許へ赴きます。

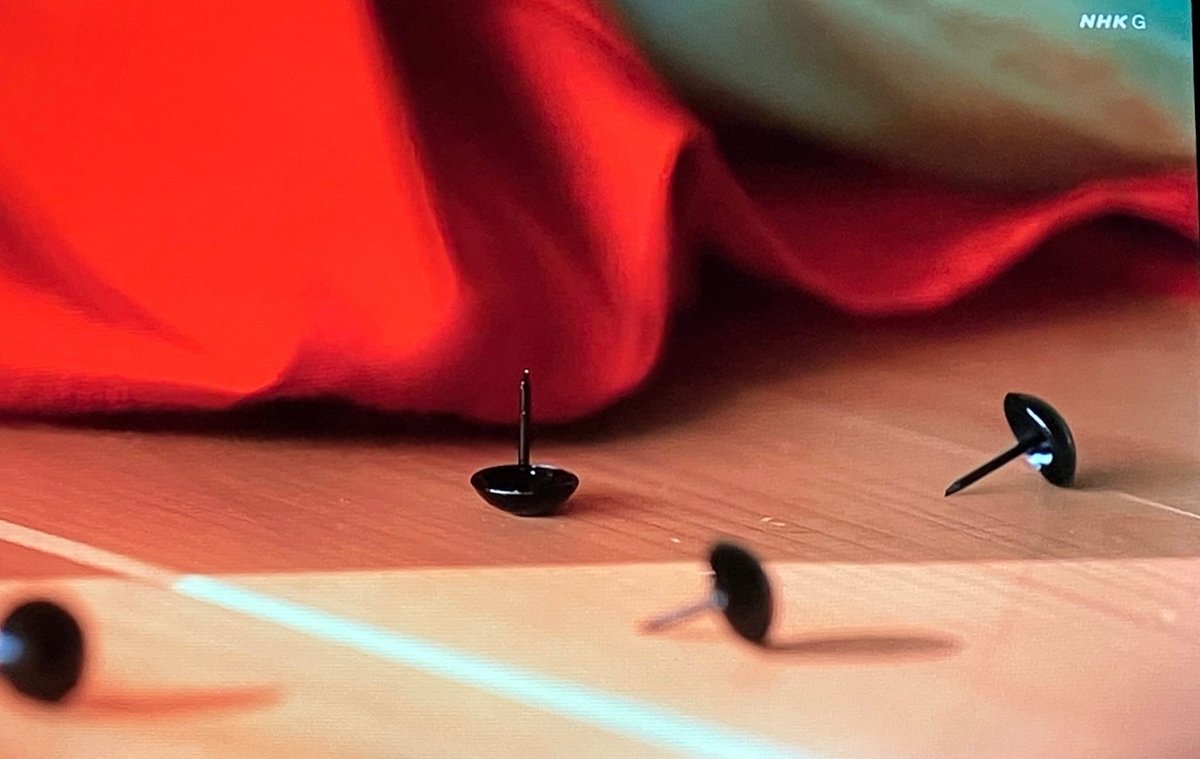

途中、まひろさんは「痛っ!」と声を上げます。廊下に落ちていた鋲を踏んだ様です。

>ここは、もっと古典的な“菱の実”の類でもよかったような気もします。

>金属はまだまだ貴重ですので。

画像を見た限りまひろさんが踏んだのは畳の上に上敷きのゴザを止めるための『上敷き鋲』、もしくは装飾用に使用される『太鼓鋲』かと思います。

寝殿造りでは、板敷の間に座具や寝具などとして畳が置かれるようになり、位によって畳の厚さや縁についての規定がありました。

畳は権力の象徴として使われていましたが、この頃はまだ部屋の一部に置かれる程度でした。

『太鼓鋲』は太鼓の革を止める際に使用する鋲で主に釘隠しのための飾り鋲として使用されます。

余談ですが。

黒沢隆朝氏 著の『図解世界楽器大辞典』によれば、鋲止めの太鼓は、楽器としてではなく『信号具として、飛鳥時代の聖徳太子の時代から鐘とともに用いられていた。』のだそうです。

太鼓は天智天皇が漏刻(時を計る機械)を作った際、『時の太鼓』として打たせる様になりました。

また、大音響で遠くまでその音が届くため、『陣太鼓』として打ち鳴らしました。

作中でも出てきた打毬では試合開始や毬門に玉が入った合図として太鼓・鐘が打ち鳴らされます。

その時に使われたのが釣太鼓で、これにも皮を留める鋲が使われていました。

国立歴史民俗博物館蔵

何見氏の言う撒菱は忍具のひとつでもあり、元はヒシという水草の種を乾燥させたもので、どの様に置いても鋭利な先端が上になるような形をしています。

逃げる途中にばら撒き怪我を負わせたり踏まないように気を取らせ追手の速度を落とす為に用いました。

しかし、護身用だとしても常に後宮の女房や貴族が撒菱を持っているとは思えず、鋲を撒く嫌がらせなのではないでしょうか。

>『源氏物語』にも廊下に何かを撒く嫌がらせは出てきます。

その『源氏物語』の出典を具体的に紹介してください。

『源氏物語』1帖桐壺では、身分が低い桐壺更衣が帝の愛を独占してしまい、弘徽殿女御をはじめ他の后たちによる激しい嫌がらせが繰り返されました。

通り道の廊下に汚物をばら撒かれたり、閉じ込められたり、帝から愛されれば愛されるほど周囲から蔑まれ、もともと病弱だった桐壺更衣はついに死の床に就いてしまいます。

『あやしきわざ』は『妖しき業』であり、汚物で穢れを付け呪詛する意味もあったのかと思います。

参う上りたまふにも あまりうちしきる折々は 打橋渡殿のここかしこの道に あやしきわざをしつつ 御送り迎への人の衣の裾 堪へがたくまさなきこともあり

意訳:更衣から帝のもとへ参上なさる場合にも、あまりたび重なる折りには、廊下の掛け橋や渡り廊下のそこここに、汚らわしい仕掛けをしては、送り迎えに立つ女官の裾は、耐えがたく今宵の段取りが台無しになることもしばしばで、

>誰の仕業なのか。

>こんなことがしょっちゅう起きるならば、そりゃ女院が中宮をいびっていると噂もされることでしょう。

ききょうさんは「何か踏まれました?」とまひろさんに尋ねます。ききょうさんはさらに「こうした嫌がらせは毎日の事ですの。お気にせずに。私も3日に一度は踏みますので足の裏は傷だらけ」と言います。

そしてききょうさんは「でも平気です。中宮さまが楽しそうにお笑いになるのを見ると、嫌な事はみ~んな吹き飛んでしまいますゆえ!」と、まひろさんにではなく、局にいる女房達に聞かせる様に語ります。

作中の廊下に鋲をばら撒く嫌がらせは主にききょうさんに対して行われているものであり、ききょうさんへの恨みの可能性もあります。

また帝の寵愛を受けている定子さまに直接手を下すわけにはいかず、定子さまが怪我をして直接穢れれば呪詛が帝にまで及びかねないので避けたかったともいえます。

『桐壺』の『あやしきわざ』と同様、無差別に女房たちが傷つき、定子さまの精神的負担も増える可能性があり、ききょうさんは努めて明るく振る舞っているのではないでしょうか。

>女房が御簾を下そうとすると、そのままでよいとして、定子がまひろを迎えます。

定さまのお側の女房が「お見えになりました」と告げます。

女房は御簾を下げようとしますが、「下げずともよい」と定子さまが命じます。

ききょうさんとまひろさんは定子さまの御前に座りました。

まひろさんが挨拶をすると、定子さまは「話は聞いておる。少納言が心酔する友だそうだな」と声を掛けます。

まひろさんは「私こそ少納言様に沢山のことを教わっております」と答えます。

ききょうさんは、「まひろさまは和歌や漢文だけでなく、政にもお考えがあるようです」と言い、定子は感心したように「ほう」と答えます。

「お上のお渡りにございます」という声が聞こえ、登華殿へ帝がお渡りになりました。

>なんでも帝は急に会いたくなったそうで、そのまま二人は奥の部屋へ消えてゆきます。

「今日はお渡りではないはずでは?」と言う定子さまに帝は「会いたくなってしまった」と仰いました。定子さまは「まあ」と言います。

そして帝は定子さまの手をお取りになり、部屋を出て塗籠の奥に入られました。

戸惑うまひろさんに、「ごめんなさいね。すぐお戻りだから少しお待ちになって」とききょうさんが言います。

まひろさんは「どちらにいらしたのですか?」と尋ねてしまい、ききょうさんは「お上と中宮さまは重いご使命を担っておられますので」と答えます。

妙に納得したまひろさん。

帝と定子さまが入られた部屋は『塗籠』です。平安時代の寝殿造では主屋の一部に壁で囲った部屋が設けられていました。これは塗籠(ぬりごめ)と呼ばれ、内裏の清涼殿で天皇が用いるものは夜御殿(よるのおとど)といわれました。(出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」)

塗籠はプライベートルームとして納戸としての機能も持ち合わせており、貴重品なども塗籠に仕舞われていました。

『源氏物語』16帖「賢木」では、桐壺帝崩御後、源氏の君は藤壺中宮との三度目の逢瀬を遂げようとしますが、藤壺の急病で密通計画は失敗します。

源氏の君は塗籠に押し込められてしまいます。(塗籠事件)

>これは『枕草子』にも書き留められたことであり、かつ道隆と伊周の言動を踏まえると重々しく見えてきます。

『女を子供を産む道具扱いしている!エロ目線で見ている!』と入内した后が皇子を産む事が勤めである事を度外視したジェンダー論を展開しないのは良い事ですが、自分で文献を提示したならきちんと出典を明記してください。

帝と定子さまが塗籠に入られ、「帝と中宮は重いご使命を背負っている」事についての『枕草子』の出典を具体的に書かないと論議ができません。

『枕草子』100段「淑景舎、春宮にまゐりたまふほど」には、定子さまの父・関白道隆卿が存命の頃、定子さまの妹君で東宮(後の三条帝)妃の原子さまが定子の局を訪ねてきた時の話です。

片時も定子さまと離れていたくない帝がさらさらと衣擦れの音をたてながら突然渡ってこられます.。

帝はそのまま定子さまをお連れになって御帳の中に入られ、女房たちも皆気を利かせて南面の廊下に去ってしまいます。(そしておそらく始まる子づくりのお勤め)

関白道隆卿は定子さま付の役人を呼び、「果物や酒の肴など出しなさい。ここにいる人を皆酔っぱらわせなさい」と酒宴を開いた。とさ。

という話があります。

「淑景舎、春宮にまゐりたまふほど」

・この国に科挙があるならば?

>まひろが紹介され、女ながら政に考えがあると知った帝は意見を促します。

帝と定子さまがお戻りになりました。

まひろさんは定子さまに「少納言の友」と紹介され「正六位上前式部丞蔵人、藤原為時の娘にございます」と名乗りました。

また「女子ながら政に考えがあるそうにございます」と定子さまが言います。

帝は「朕の政に申したきことがあれば申してみよ」とまひろさんに声をお掛けになりました。

まひろさんは「私如きがお上のお考えに対し、何を申し上げることがありましょうか」とこたえましたが、帝が「ここは表ではない、思うたままを申してみよ」と仰います。

まひろさんは「恐れながら私には夢がございます」と答えます。

余談ですが。

この「私には夢がございます」と言う言葉。

マーティン・ルーサー・キング・Jrの「I Have a Dream」を連想させますね。

>科挙制度の長所を語り、全ての人が身分を超える制度が欲しいと訴えます。

>白居易の『新楽府』を引用するまひろです。

まひろさんは科挙について「宋という国では科挙という制度があり、低い身分のものでもその試験に受かれば官職を得ることができ、政に加われる」と語ります。

そして、「全ての人が身分の壁を越せる機会がある国はすばらしいと思う。我が国にもそのような仕組みが整えばといつも夢見ておりました」と進言しました。

「その方は『新楽府』を読んだのか?」と帝がお尋ねになります。

まひろさんは、白居易(白楽天)の『新楽府 澗底松』の一節を口にしました。

高者 未だ必ずしも賢ならず

下者 未だ必ずしも愚ならず

意訳:

高い位の者が賢者であるとは限らないし、身分の低いものが愚者であるとも限らない。

白居易

帝は「身分の高い低いでは賢者か愚者かはかれぬ」と仰います。

まひろさんも、「下々が望みを持って高く学べば、世の中は活気づき、国もまた活気づきましょう、高貴な方々も、政をあだおろそかにはなされなくなりましょう」と語りました。

この言葉に帝は苦笑され、定子さまは「言葉が過ぎる」と注意しました。

「お許しを」と詫びるまひろさん。

帝は「そなたの夢、覚えておこう」と仰り、「畏れ多い」とまひろさんは頭を下げました。

>実は日本でも、科挙を導入しなかったわけでもありません。

>しかし根付いていない理由は単純、実力重視となると自分たちにとってうまみがないと名門たちが気づいたのです。

中国の科挙制度と日本の律令制での官吏の登庸試験としての『課試』については上記で説明したので省略させて頂きますが、「日本でも、科挙を導入しなかったわけでもありません」と言うのなら何故『課試』についてきちんと説明しないのでしょうか。

>程なくして、藤原伊周と藤原隆家の兄弟がやってきました。

するとそこへ伊周卿と隆家卿がやって来ました。

まひろさんとききょうさんは後ろへと下がります。

伊周は「仲良くやっておるか拝見しに参りました。中宮さまには皇子をお産みいただかねばなりませぬゆえ」と帝の御前ながらもあけすけに言います。

帝は「その方らも参内するようになって安堵した」と仰います。

伊周卿と隆家卿はその件を詫びました。

さらに伊周卿はまひろさんの方を見て、「見慣れぬ顔にございますな」と言います。

ききょうさんは「私の友で、今下がるところでございました」と答えます。

まひろさんも「図らずも帝のお側に侍する事が叶い、一代の誉れでございました」と答え帝と定子さまの御前を下がりました。

>隆家が、あんな女を近づけるなと言うと、伊周も、どうせお召しになるならば女御になれるくらいにするようにといい、中宮に子を授けるようしつこく圧をかけます。

「あんな女を近づけるな」という命令口調と諌める口調ではだいぶ印象が違います。

隆家卿は後者でした。

また、普段乱暴者であっても、帝をお諌めしているのだからきちんとした敬語だと思いますが。

2人が去った後、隆家卿は「あのような者をお近づけにならない方がよい」と諌めます。

帝は「面白い女子であった」と満足気に仰います。

「お召しになるなら女御になれるくらいの女子を。」と伊周卿は言います。

さらに伊周卿は「そうでなければ中宮様に皇子をお授けくださいませ」と重ね重ね言います。

帝は「伊周はそれしか申さぬのだな」と苦笑され「今日は疲れた」と二人に下がる様仰いました。

帝だけでなく、定子さまも皇子を産めとばかりの兄と弟に辟易していました。

・この男は、女の才知を見出せるか??

>帰宅したまひろは、申し文で越前赴任を希望するよう、父をせっつきます。

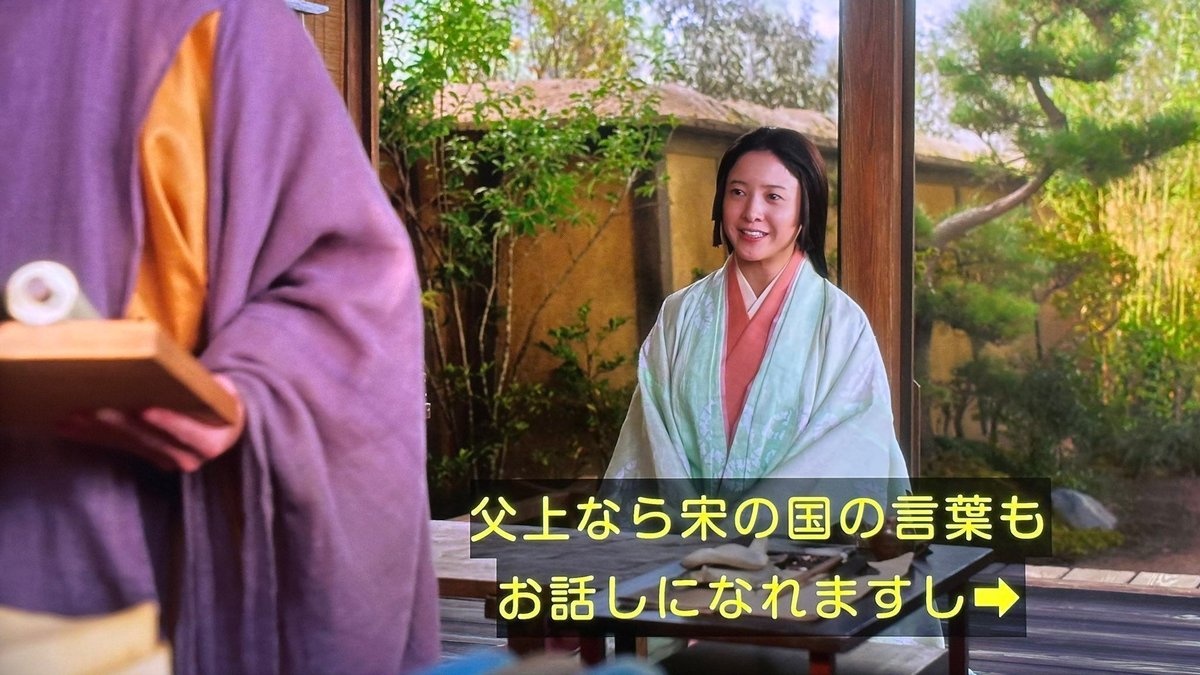

登華殿に上がった後、まひろさんは為時公に「正月の除目の申文ですけど越前守をお望みになればよろしいのではないでしょうか」と言って父を驚かせています。

「宋人が多く来ており、父上なら宋の言葉もお話になれますし、他の誰よりもお国のために役立てまする」と言うまひろさん。

為時公は「途方もない事を申すな。大国の国司は五位でなければなれない。私は正六位」と言います。

しかし「望みは大胆であるほど、お上の目にも留まりましょう」とまひろさんは言います。

「乱心しおったと思われるだけじゃ」と為時公。

しかし長年望みがかなえられていないのだから、「ここは、いっそ千尋の谷に飛び込むおつもりで大胆不敵な望みを書きなさいませ。のるかそるか身分の壁を乗り越えるのでございます」と父を焚き付けます。

「おそろしいことを言う…」と為時公は言い、むしろまひろさんが「何かせねば変わらない」と積極的です。

しかし為時公は気乗りせず、「国司を望むなら淡路守くらいであろう。それでも正六位の自分には出過ぎた願い」と言います。

そして「宮中に参ったらなにかおかしくなった」とぼやいています。

因みに為時公が正月の除目のために申文を書く際、まひろさんが『いっそ千尋の谷に飛び込むおつもりで』と言っていましたが。

似たような意味で『清水の舞台から飛び降りる』があります。

しかし、清水の舞台が建造されたのは1633年、徳川家光公の治世なので時代背景にそぐわないから『千尋の谷』が採用されたのでしょう。

獅子の様に親が敢えて厳しく接する事を『獅子は我が子を千尋の谷に突き落とす』と言いますが、まひろさんの場合逆に父を突き落とす勢いですね。

>そのころ伊周は、斉信の妹である光子の元へ忍んでいました。

その夜伊周卿は、一条殿で斉信の妹・光子さまとの逢瀬を楽しんでいました。

「中宮さまの気持ちをどう思うか」と伊周卿に尋ねられ、光子さまは「入内したことのあるもの以外、中宮様の気持ちはわかりません」と返します。

伊周卿は「そなたとおる時以外はつまらぬことばかり」と不満気です。

>父を失い、身分が高い割に気軽に抱ける姫になった、お買い得の女性。

(中略)

>ところが伊周の場合、手頃で無難な女を抱いてスッキリしているようにしか思えません。

伊周卿の想い人・光子さまは前太政大臣・藤原為光卿の三女で『三の君』と呼ばれます。

兄・斉信卿は蔵人頭、姉は花山院の女御・忯子さまです。

父はすでに鬼籍で斉信卿は道長卿に出世を据え置かれた状態ですが、三の君に伊周卿が通う事で道長卿・伊周卿双方に誼を通じておく事ができるのではないでしょうか。

肥前で結婚したさわさんといい、光子さまといい、何見氏は自分の理想に合わない殿方と結ばれる女性を汚い言葉で侮辱する事が多いのではないでしょうか。

『身分が高い割に気軽に抱ける姫になった、お買い得の女性』『手頃で無難な女を抱いてスッキリしている』は伊周卿の『子を産め』以上に女性に配慮の無い酷い侮辱だと思います。

>帝は、道長を呼び出し、「政を考える女がいた」と驚きながら報告しています。

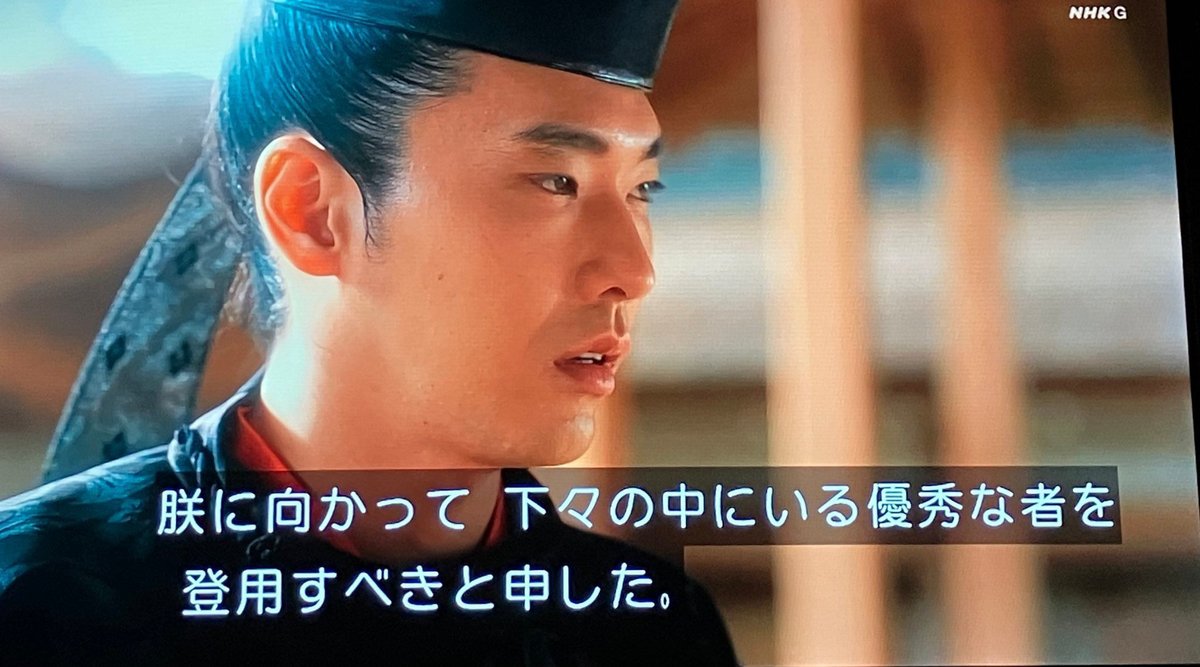

内裏では帝が道長卿に、「世の中には政を考える女子もおるのだな」と仰っていました。

「中宮さまも女院様も左様でございます」と言う道長卿に、「そのような高貴な者ではない。前式部丞蔵人の娘。名はちひろ…まひろと申しておった。朕に向かって下々の中にいる優秀な者を登用すべきと申した」と帝が仰います。

道長卿は口を開いたまま瞬きを何度もして驚いています。

「如何した?」と帝がお尋ねになります。道長卿は「お上に対し奉り、畏れ多いことを申すものだと思いまして」と答えます。

さらに帝は、「あの者が男であったら登用したいと思った」とも仰います。

道長卿は帝の御前を退出して、除目のために申文を確認しました。

文面を開いては「違う」を連発し、やっと為時公の申文を見つけました。

申文には『淡路守』と記されており、道長卿は「淡路か…」とつぶやきます。

『正六位の自分には国司を望むなら淡路守くらい』と為時公が言っていましたが、淡路国は『延喜式』によれば、下国に分類されます。

下国9か国のうち4か国は島国、2か国は半島国になります。

「下国」の場合、従六位下でも国守になる場合がありました。

かつて中関白家に届いた鯛は淡路国のものでした。

淡路島は古来より『御食国(みけつくに)』と呼ばれ、朝廷に食物を献上していました。

・赤い装束を身につける為時?

>為時の家に、朝廷からの使者が来ました。

『朝廷からの使者』というか『従五位下』任官の帝の勅命を携えた勅使です。

為時公は『従五位下』を拝命しました。

勅使が「正六位上 藤原朝臣為時を従五位下に叙す。」と勅命を伝え、為時公は礼を述べました。

さらに勅使は「右大臣さまからのご推挙でございます」と言います。

「国司にしてくださるということですか?」と尋ねるいとさん。

「10年もの間放っておかれたのに、どうしたことか?」と為時公は不思議に思っています。

まひろさんは尚も「国司なら越前です。父上は誰よりもお役に立てる」と言い、為時公に諭されます。

「国司になれると決まったわけでもない。ありがたく従五位下をお受けするだけだ」と言う為時公。

>しかし、為時には内裏に上がるための赤い束帯がありませんでした。

>位があがることなど考えてもいなかったので、用意していなかったのです。

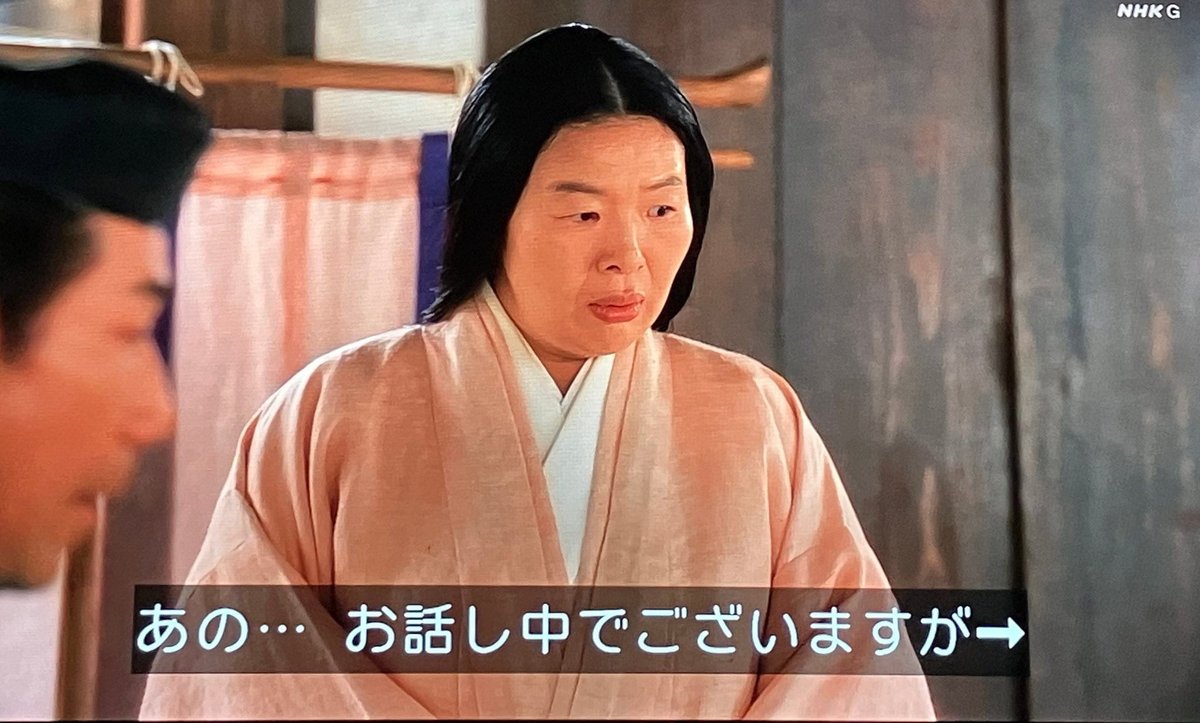

いとさんが「あの…お話中でございますが。明日、内裏にお上がりになる時は赤い束帯でございますね?」と尋ねます。

為時公は「そうだ」と答えました。

「殿様、うちに赤い束帯はございません」といとさんが言います。

為時公は散位するまでは深緑の束帯を着る六位だったため、翌日内裏に上がるのに五位の赤い束帯を持っていませんでした。

「位が上がるなどという事を考えていなかった」と慌てる為時公。

まひろさんは「宣孝さまに借りましょう」と提案し、屋敷へ行く事にしました。

いとさんは「やはり右大臣様と姫様には何かあるとしか思えませんね」と囁きます。

為時公も「此度の事はそうとしか思えんな」と納得しています。

因みに、束帯は官位によって袍(上着)の色が違います。

風俗考証・佐多芳彦氏によると、『光る君へ』では、四位以上が「黒」、五位が「赤」、六位と七位が「緑」という平安時代中期の装束を採用しているそうです。

>まひろの言うとおり、為時が越前へ赴任することになればビジネスチャンス到来です

為時公が申文を朝廷に提出した時にはまだ『六位』でした。

大国の越前は畏れ多いと六位でも拝命の例がある小国の淡路国の国司を為時公は希望しています。

従って従五位下に叙任された時点ではまだ官職を拝命していません。

>赤い装束となった為時は、道長に丁寧にお礼を言いに行きました。

宣孝公からの借り物の赤い束帯を身に着けた為時公は、道長卿に対面します。

為時公は「お礼の言葉もない。悲田院でお助けいただいた娘もおかげさまで息災しております。何もかも右大臣様のおかげでございます。身命を賭してお仕え申し奉る」と述べました。

縁側でまひろさんは琵琶を弾いています。

しかしその時、『ビンッ』と音をたてて琵琶の弦が切れてしまいました。

・けしからぬ男に、矢を放つ?

>藤原伊周が、光子のもとへ通おうとしています。

>その直前、斉信と光子が話す場面がありました。

>なんでも、もう一人いる妹にお忍びの客があるとか。

三の君・光子さまの妹君・四の君は儼子(たけこ)さまと言います。

『もう一人いる妹』だけでなく人の名前は調べましょう。

望月に群雲がかかっています。

一条殿では斉信卿が、帝からの賜り物を光子さまに渡しています。

光子さまはそれを受け取り、「儼子(たけこ)は今お忍びがあって…」と兄に伝えています。

一方、光子さまを訪ねて来た伊周卿は、一条殿の前に牛車が止まっているのを目にしてそのまま屋敷に戻ってきました。

面白くなさそうに隆家卿の酒を瓶子から直接飲みます。

伊周卿は隆家卿から「降られたのか!」と尋ねられ、「あいつに裏切られるとは思わなかった」と伊周卿は言います。

「男から押しかけて来たのかも知れない」と隆家卿は言います。

「見事な設えの牛車であった」と伊周卿は涙を流します。

隆家卿は「懲らしめよう」と兄に持ち掛けましたが、「関白になれなかったゆえ、女まで俺を軽んじるのだ」と感傷的になっています。

隆家卿は「逢いたくてしょうがないだろ。とにかく誰だか確かめるだけでもいい」と言い、兄弟は騎馬で一条殿へ押しかけました。

牛車はそのままそこに止まっていました。

調子に乗った隆家卿は弓に矢をつがえました。「よせ!」と言う兄の制止も聞かず、出て来た人物を狙い弓を射ました。

矢は屋敷から出て来た僧形の人物の顔の前を掠めていきました。

「わっ!」っと悲鳴を上げ、僧形の人物は腰を抜かしました。

隆家卿は「脅しただけだ。当ててはおらぬ」と平然としています。

斉信卿が、「院!いかがなさいましたか?お気を確かに」と呼びかけ駆け寄ります。

伊周卿は「院…?」と訝しがります。

伊周卿と隆家卿は、自分たちが矢を射た人物が花山院であることを知るのでした。

語りが「矢を射かけられたのは花山院。長徳の変の始まりである」入り、長徳の変の始まりを告げました。

長徳の変を告げる中関白家兄弟が花山院を矢で射た事件。

藤原実資卿の『小右記』長徳二年(996年) 正月十六日条には『右府(道長卿)の書状に云ったことには、『花山法皇は、内大臣・中納言隆家と、故一条太政大臣(藤原為光卿)の家で遭遇した。闘乱が行われた。隆家の従者は御童子二人を殺害し、首を取って持ち去った』ということだ。』と作中描写よりも凄まじい事件の様子が伺えます。

また、『栄花物語』では『矢は院の衣の袖を射抜いた』とあります。

・MVP:まひろ?

>藤原為時が越前国司になったことは謎めいています。

>帝が為時の対句を詠み、食事もとれぬほど感動した――

>そんな話が伝わっていますが、史実とは思い難いものがあります。

『藤原為時公が越前国司になった時、一条帝が為時公の詩に感銘を受けた』という逸話を出すなら、出典を提示して具体的に記述してください。

『今昔物語』巻24第30話「藤原為時作詩任越前守語」では、一条天皇の御代に藤原為時公が、式部丞(しきぶのじょう)を勤め上げた功労により国司になりたいと願い出ましたが、除目になかなかかからずこれを嘆き、翌年、除目の修正が行われた日、上申書を内侍を介して天皇に奉りました。

その中に、次の句がありました。

苦学寒夜紅涙霑襟 除目後朝蒼天在眼

書き下し文:

苦学の寒夜、紅涙襟をうるおす除目の後朝、蒼天眼(そうてんまなこ)に在り

意訳:

寒い夜も苦しさに耐えて学んだのに希望が叶えられず、血のような涙が襟を濡らしています。 任官されなかった翌日は、青い空が目に染み入ります

「藤原為時作詩任越前守語」

漢詩を見た一条天皇は心を動かされ、すでに任命が決定していた越前守を、藤原為時公にお命じになりました。

為時公が越前守に選ばれた理由として若狭国や越前国に宋の商人が滞在しており、為時公の持つ漢籍の才を交渉に活かすためだったという説があります。

>道長の意向があるのは既定路線としまして、そこにまひろが帝に意見を具申した結果だという、かなりの力技がありました。

>大河ドラマで主役周辺を持ち上げることは往々にしてある定番技法といえます。

>それにしても相当無理がある展開といえます。何度も言いますが、作中ではまだ『従五位下』に叙任されたという段階です。

為時公の申文を道長卿が読んだ段階では為時公は六位の官位を持っていますが散位中であり、六位でも任官可能な下国の淡路国の国司を希望しています。

まひろさんの行動は相当強引で本来なら不敬になりそうな『散位した中流貴族の娘の帝への献策』でした。

帝がまひろさんが言う『科挙制度』の本来の目的がそうである様に『低い身分のものでもその試験に受かれば官職を得ることができ、政に加われる』世に興味をお持ちになった事で道長卿や為時公・まひろさん親子の運命が前に進むという物語だったのだと思います。

昨年大河ドラマ『どうする家康』では家康公の奥方である瀬名さまが平和にしたいという理想を抱くも武田家の者を引き入れた事で死を選ぶしかなかった事について、『ただの理想だけで実が無ければ失敗に終わる』という作中描写を無視してさもカルトであるかの様にしつこいくらいに『マザーセナ』と罵倒し続けました。

何見氏は嫌いなタイプの女性ならいくらでも残酷に踏み躙る人物だと言う事が分かります。

『どうする家康』第26回~

『どうする家康』第27回~

『どうする家康』第36回~

・逆MVP:藤原伊周・隆家?

>こうしたドラマのテーマを踏まえると、この藤原伊周と藤原隆家の兄弟は実像というよりも虚像の側面が強く、あえて悪どく描かれていることは踏まえた方が良さそうです。

>『枕草子』とは正反対、どぎついまでに貶められた気の毒な造形です。

>そうはいっても、実は演出や見る側の偏見もあります。

>道長側だって、現時点でかなり陰湿で卑劣なことをしている。

『枕草子』を挙げて、『作中の藤原伊周と藤原隆家の兄弟は虚像!』『必要以上に貶めている!』『道長だって陰湿で卑劣!』と叩き材料にしたいのでしょうけど、枕草子を書いた清少納言は中関白家サイドの方ですので、『定子さまのために』敢えて表の政を見せなかったり美しく登華殿の栄華を書きたいという面もあったでしょう。

主人公は道長卿の娘・彰子さまに仕え、『紫式部日記』に於いて清少納言を辛口で批判した紫式部(まひろさん)です。

これから人物の関係性や人物像が変化する事もあるでしょう。

また、伊周卿の誤解から花山院を弓矢で射た事件については『小右記』や『栄花物語』の描写よりも作中はだいぶマイルドに描写されています。

(『小右記』では従者による刃傷沙汰で犠牲者がでています。)

『枕草子』だけでなく、『小右記』『御堂関白記』『権記』などの貴族の日記、『紫式部日記』、『大鏡』、『栄花物語』などの文献も合わせて見た方が良いのではないでしょうか。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?