大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第29回

7月下旬になりました。本格的に厳しい夏になりましたが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

熱中症アラートが発令される程の高温になるなどしており、皆様健康や災害には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第29回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>結局、越前に藤原為時を派遣しながら、宋人への具体的な対応策は講じられなかった道長は、帰京した為時を息子の指南役へ雇い入れる。

>どうにも、場当たり的な姿ばかりが目立つ道長はなぜそうなのか。

公卿たちは『受領功過定』という任期を終えた受領への最終査定を行っているのであって、ここでは道長卿への責任の是非は問うていません。

『宋人への具体的な対応策』とは具体的にどの様な対応をして欲しかったのでしょうか。

宋は遼(契丹)・西夏・女真族などからの防衛のため財政を圧迫し、中国商人による宋銭を使った海外との交易が行われていました。

日本の朝廷では貿易にきわめて消極的で、博多津を交易港とし大宰府鴻臚館の役人立会による貿易を行っていました。

遣唐使は894年にすでに廃止されており、宋への『朝貢貿易』を行えと言っているのなら不可能です。

長保3年(1001年)。

藤原為時公が越前守の任期を終え、『受領功過定(ずりょうこうかさだめ)』という人事査定を受ける事になりました。

任期を終えた受領は任期中の職務に関する申告書や納入された貢納物を朝廷内の各役所が検査した結果などさまざまな証拠書類を提出し、『受領功過定』という朝廷での成績判定会議で審査が行われ、功が認められた国司は重任(再任)する事もあり、査定に合格する事が大事でした。

さて、為時公はというと。

平維仲卿は「宋人を帰国させるという役目を果たせておりませぬぞ」と宋人への扱いについて疑問を呈します。

為時公は納税された『越前の紙』の余剰分を受け取らなかった事も評価されなかった様で藤原顕光卿や藤原斉信卿は「越前守として怠慢である」と責任を問いますが、藤原実資卿は「為時殿は真面目なお方。怠慢は言い過ぎである」と庇います。

結局、除目で為時公が重任される事はなく、再び散位してしまいます。

重用した藤原宣孝公が急死し、為時公も散位したため、道長卿は百舌彦さんを使者に遣わし為時公を田鶴君の漢籍指南に召し出そうとします。

しかし、為時公はまひろさんを慮り、この役目を断ってしまいました。

道長卿からすれば為時公の漢学者としての能力を買い、息子の家庭教師にしようと考えたのですが『場当たり的な姿ばかりが目立つ道長』とは。

>長保3年(1001年)正月、

長保3年(1001年)正月。

宮中では帝に屠蘇などの薬を献じ、1年の無病息災を祈る『御薬の儀』が行われていました。

そして正月2日、五位の赤い袍を着けた藤原宣孝公は帝がお飲み干しになれなかった薬を飲み干すという、名誉な役目を担っていました。

『宣孝は天皇が飲み切れなかった薬を飲み干す名誉な役割を担っていた』と語りが入ります。

>天皇に屠蘇を献じて、一年の無病息災を祈る儀式が行われています。

風俗考証・佐多芳彦氏によると、正月に天皇へお屠蘇などの薬を献じて、一年の無病息災を祈る儀式を『御薬(みくすり)の儀』といいます。

一条帝が女房に屠蘇を注がれお飲みになっていましたが、残ってしまう事があったそうです。

残ったものを捨てるのは勿体ないという事で、その時に適任と思われた人物が呼ばれ、大きなかわらけの器に残りを注がれそれを飲み干して帰るという習慣があり、適任者を『後取(あととり)』といいます。

『権記』長保三年(1001年)正月一日条には『(一条)天皇は昼御座(ひのおまし)に出御(しゅつぎょ)された。御薬を供した。』、『権記』長保三年(1001)正月二日条には『(一条天皇が)御薬を供したことは、昨日と同じであった。右衛門権佐(藤原)宣孝が後取を勤めた。』とあります。

>当時はごく一部の人しか飲んでいなかったお屠蘇が、時代がくだるにつれ庶民にまで広まり、現代ではごく当たり前に普及しているのです。

>元々は『三国志』でおなじみ、伝説の名医・華佗が生み出したとされます。

『屠蘇』とは一年間の邪気を払い長寿を願って正月に呑む縁起物の酒です。

『屠蘇散(とそさん)』または『屠蘇延命散』とは、『蘇という悪鬼を屠(ほふ)る』という説や、『悪鬼を屠り魂を蘇生させる』という説があります。

後漢の医学者・華佗が発明した薬酒で、平安時代初期、嵯峨天皇の御代に唐から日本に伝来したといわれ、清酒やみりんに防風、桔梗、白朮(びゃくじゅつ)、山椒、桂皮などの生薬を含む屠蘇散を漬け込んだものです。

平安貴族の正月行事・『御薬(みくすり)の儀』に使われた屠蘇散が江戸時代には一般庶民の口にも入るようになるまで広まりました。

・受領功過定にて?

>名誉な役を務め終えた宣孝は、まひろの元へ戻ってきました。

まひろさんの邸では、娘の賢子さんが歩行を始めました。

「惟規さまはお歩きになるのさえ遅かったのに」といとさんが賢子さんの成長を喜び、まひろさんは「父上がお帰りになったら沢山遊んだ事をお知らせしましょう」と賢子さんに話しかけています。

そこへ宣孝公が戻って来ました。

賢子さんを抱き「帝の御前で大層な役目を務めた」と伝えます。

そしてまひろさんには「清涼殿の綺羅びやかな有様を見せたかった」と話しました。

まひろさんが「帝のご様子は?」と尋ねると、宣孝公は「お姿は拝せなかったが、近頃はお顔色も悪く覇気がないと専らの噂だ」と答えます。

さらに宣孝公は「左大臣・道長さまに会った。ご息災であったぞ」と言い、まひろさんは「ようございました」といいます。

まひろさんは笑顔で「賢子があそこからここまで球を転がしました」と話し、宣孝公は「お前は女子なのに威勢がよいのう」と言います。

そして「ぶるぶる・ぶるぶる・うー」と賢子さんをあやします。

まひろさんが「今の新しいですわね。もう一度見せてくださいませ」と言い、宣孝公は「えっ…」と戸惑いながらもそれに応え、賢子さんに剽軽な表情をして見せます。

内裏では正月の除目の季節になりました。

除目に先立ち、『受領功過定(ずりょうこうかさだめ)』が行われました。

「正月の除目の前に各国国司の働きを評定する受領効果定が行われた」と語りが入ります。

「越前守・藤原為時であるが、任期中滞納せずに税を納め帳簿の記載にも誤りや不審は一切ないようである」と藤原顕光卿が申告書に目を通し伝えます。

しかし平惟仲卿は、「さりながら、宋人を帰国させるという役目を果たせておりませぬぞ」と言い、藤原斉信卿が「宋の言葉にも通じておるということでの国司就任なのに、怠慢でありませぬか」と苦言を呈します。

藤原実資卿は「為時殿は真面目なお方。怠慢は言い過ぎである」と斉信卿に反論します。

すると藤原公任卿が、実資卿に同意しつつも、「赴任して4年でありますゆえ」と、宋人を帰国させる件が未解決である事を匂わせます。

結局「合格」とはならず、為時公の任官はなりませんでした。

道長卿は書類を見ながらその事を憂えています。

>まひろが越前にいたころ、突如、宋人の脅威を恐れているような発言をしていました。

>今にして思えば、あれはまひろの安全確保のためだったのでしょうか。

道長卿はじめ、公卿が若狭に宋人70人が漂流し、越前の松原客館に逗留し、貿易を迫っていた事について脅威に感じていた事について、『まひろの安全確保のため』とは?

当時の外交・貿易の情勢やなぜ朝廷内で越前にいる宋人を脅威に思っていたのか考えず、まひろさんが朝廷を操れるとでも思い込んでいるのでしょうか。

それこそ史料を調べておらず、フィクションと史料に書かれている事柄の区別がついていないのではないでしょうか。

>あのとき日本の防衛云々語っておりましたが、本気でそこが気になっているのであれば、何らかの対策はしたことでしょう。

『何らかの対策』とは何でしょうか。

具体的に提示してください。

第23回でも書きましたが。

唐の時代では、唐を中心とした国際秩序が出来上がり、貿易も朝貢の形態を取っていました。

唐自体の衰退による政情不安などから寛平6年(894年)に日本の遣唐使も停止されました。

907年に唐が滅亡したのち、五代十国の時代を経て960年に趙匡胤が宋を建国し、2代太宗が979年に統一を果たし、科挙によって採用された文官を重用した『文治主義』に転換していきました。漢民族の宋王朝は北方系の遼(契丹)や西方の西夏の圧迫を受けていました。

遼(契丹)との戦争状態が続いた事で、宋は軍事費が増大し財財政難から外貿易を奨励していました。

宋の時代は朝貢に代わり民間レベルでの交易が活発となります。

また、宋銭が大量に鋳造されて貨幣経済となり、国際通貨として流通します。

『世界史の窓』

藤原道長卿は朝廷の意向として『朝廷は越前に新たな商いの場を作る気はない(港は博多津のみ)』と言っていました。

朝廷から唐物使の役人が派遣され、経巻や仏像仏具、薬品や香料など宮中や貴族から依頼された商品を優先的に買い上げ、残った商品を地方豪族や有力寺社が購入していました。

一方、越前・敦賀の松原客館は平安時代前期に渤海の使節団(渤海使)を迎えるための迎賓・宿泊施設でした。

渤海国は延長6年(926年)に契丹によって滅ぼされ、漂流してきた宋や高麗の商船を留め置く迎賓施設となりました。

道長卿は若狭に流れ着いた70人が全員と考えておらず、越前から都に攻め込むための足掛かり(商人を装った工作)と見ている節もありました。越前の松原客館に留め置いた商いを望む朱仁聡(ヂュ・レンツォン)さんはじめ、宋人70余名に博多以外では交易には応じない事を言い含め、彼らを穏便に帰国させるのを優先してほしいと為時公に厳命していました。

>日々の業務にかまけて忘れてしまったのでしょうか。

>道長以外の公卿も問題外ではないでしょうか

毎年の宮中祭祀や年中行事をこなし、災害や疫病への対応や中宮彰子さまの入内と一帝二后という前例のない儀式への対応もあります。

朝廷の仕事は『宋人への対応』だけではありません。

ドラマは取捨選択されるため、作中で描かれないだけで史料に記述があります。

『日本紀略』長徳二年十月六日条によれば、『大宋国商客』として朱さんを陣定で審議しており、また長徳二年十一月八日条によれば、明法家に対して『大宋国商客』の罪名を勘申(調査・答申)する事を命じて、明法博士・令宗允正(よしむねのただまさ)公が勘申した記述があります。(罪名は不明)

長徳三年十月二十八日には『若狭守源兼隆(澄)が「大宋国商人(客)」朱仁聡らに陵轢(侮り踏みにじる事)された』という記述があります。(『小右記』・『小記目録』、『百練抄』十一十月日条)

十一月十一日には、明法家に若狭守を陵轢した朱さんの罪名を勘申させています(『百練抄』)

『小記目録』長徳三年十月二十八日条

『権記』長保元年(999年)七月二十日条には 石清水八幡宮に供物を捧げるための朱仁聡さんの使いが修行僧に捕らえられる事件が記述されています。

『権記』長保二年(1000年)八月二十四日条には、朱仁聡さんが皇后定子さまに献上した品物について、朱仁聡さんが大宰府に行ってしまったため未納となり朱仁聡さんが訴えるという事件が伝えられています。

朱仁聡さんの商船はいつ帰国したのか不明ですが、長徳元年(995年)に若狭に流れ着き、長保二年(1000年)頃まで越前や大宰府で活動していた様です。

>そもそも、宋人はなぜ越前にいるのか?

>金儲けができるからでしょう。

>ここに居並ぶ公卿たちの中にも、越前経由の唐物を愛好しているものはいます。

なぜ宋からの商人が若狭・越前に漂着した朱仁聡さんの商船だけだと思っているのでしょうか。

藤原氏が管理する朝廷の公式の交易港は博多津であり、博多に廻れば北宋との間では私貿易ができるのですが。

10世紀後半に宋が統一すると、大陸や半島から民間商人が盛んに来航して民間の交易はさらに増加し、宋からは大量の宋銭が輸入されるようになります。

11世紀になると、鴻臚館に代わって博多が中世都市として発展し始め、宋人の居留地もここに置かれます。

また筑前、博多、薩摩などの商人の船団は寧波にまで渡ります。

しかし、あくまで民間レベルの交易であり、朝廷の貴族は貿易や国際交流にはきわめて消極的でした。

>今後そういう貿易を阻止する気なのか。

>なんなら思い切って実資の邸宅へ乗り込み、あのカワイイ鸚鵡を没収するくらいの果断を示せば貿易がたちゆかなくなり、宋人滞在も理由も消滅します。

>そんな対策もなく、ただ「まひろのお父さんに利益誘導できないなんてなぁ」と思うだけならば、政治家としての力量に限りはあるということです。

長保三年(1001年)の時点で朱仁聡さんはまだ帰国していない様ですが、宋との私貿易は博多津で続いており宋からの商人が鴻臚館に逗留しているのに、貿易を阻止する様な対策を打たなくてはいけないのでしょうか。

また、藤原為時公の越前守の任期は長保三年(1001年)で満了しており、公卿により『受領功過定』で査定されているのですが、内覧の権利を持つ左大臣というだけでは勝手に査定を決める事は出来ません。

『まひろのお父さん』とありますが、受領の娘の立場で『受領功過定』の査定を左右する事は無くあくまで国司の査定だと思います。

・『枕草子』は清少納言が「光る君」定子へ捧げた?

>まひろは『蒙求』を読ませながら育児をしています。

まひろさんの邸では賢子さんがまひろさんが読み聞かせていた『蒙求』の韻文『王戎簡要 裴楷清通』と唱えていました。

まひろさんも一緒に『蒙求』を唱えていますが、「賢子、賢子」と注意するような口調になります。

いとさんは「殿さまが京に戻って来ても時々来る様に。殿さまにはちゃんと会わせるから、堂々と来る様に」と福丸さんの袖を引っ張りますが福丸さんは渋っています。

まひろさんを市女笠に虫の垂衣姿の女性が訪ねてきました。

女性は鈍色の衣をまとったききょうさん(清少納言)でした。

いとさんが慌ててまひろさんに知らせに行きますが、福丸さんは誰だかわからず訝しげです。

まひろさんは「どうしておられたのかと思っておりました」と言います。

ききょうさんは「脩子(ながこ)さまや媄子(よしこ)さまのお世話をしておりました」と言います。

そして「これを書いておりました」と枕草子の草稿をまひろさんに渡しました。

ききょうさんは「お美しく聡明でキラキラと輝いておられた皇后さまと、この世のものとも思えぬほど華やかだった後宮のご様子が、後の世まで語り継がれるよう書き残しておこうと思いましたの」と言います。

そしてききょうさんは、「四季折々のことを書いて皇后さまをお慰めしたらと勧められて始めた草子ですので、まずまひろさまに読んで貰おうと思っておりました」と言いました。

まひろさんは「生き生きと弾むような書きぶりでございます」と評価しました。

まひろさんはさらにききょうさんの草子に目を通し、「ただ私は皇后さまの影の部分も知りたいと思います。人には光もあれば影もあります。それが複雑であればあるほど魅力があるのです。」と持論を述べます。

そして「そういう皇后さまの人となりをお書きに…」と言いかけました。

ききょうさんは「皇后さまに影などございません。あったとしても書く気はございません、華やかな姿のみを人々の心に残したいのです」と言い切ります。

まひろさんは「ご無礼しました」と謝りました。

ききょうさんは、「皇后さまのお命を奪った左大臣にも一矢報いてやろうと思います」と言います。

その言葉の真意を測りかねるまひろさんにききょうさんは「競い合っていた皇后さまの兄弟を遠くへ追いやり、出家したのを口実に帝から引き離し、己の幼い娘を入内させて中宮の座に就けました」と左大臣憎しという様な口調で言います。

さらにききょうさんは「帝にさえ有無を言わせぬ強引なやり口と嫌がらせに、皇后さまはお心もお体も弱ってしまわれた」と続けました。

まひろさんは我が夫は左大臣さまに取り立てていただいて感謝しておりましたけれど…」と言いかけましたが、ききょうさんは「まひろさまも騙されてはなりませんよ。左大臣は恐ろしき人にございます」と断言します。

まひろさんは戸惑うばかりです。

>ききょうにとっての『光る君へ』とは、定子に捧げる『枕草子』のことなのでしょう。

ききょうさんがまひろさんに見せた草子はす。

作中では正暦5年(994年)正月。

ある雪がとても高く降り積もった日、登華殿では若い貴族たちが積極的に招かれ献上品を眺め談笑していました。

当時中宮だった定子さまはききょうさんに「香炉峰の雪は如何であろうか」と声をかけました。

ききょうさんはさっそうと「御簾を」と女房達に御簾を上げさせると「どうぞお近くで」と声をかけて外の雪を一同に見せます。

藤原公任卿が「『香炉峰の雪は、簾を撥げて見る』白楽天の詩でございますな」と解説を入れ、定子さまはききょうさんを「少納言、見事であった」と労いました。

定子さまも女房も居合わせた公卿も全員が白居易の『白氏文集』を読んでいて知っているので雪景色の楽しみ方を心得ているという場面での定子さまとのやり取りを通し、輝かしい姿をききょうさんは『枕草子』にしたためたのでしょう。

「雪のいと高う降りたるを」

>華やかな姿だけを後世に残したい――そんな彼女の願いは通じたのか、藤原定家は『百人秀歌』に定子の辞世を入れ、『百人一首』からは外しております。

『百人秀歌』での定子さまの辞世は紹介しないのでしょうか。

『百人一首』の元になったといわれる『百人秀歌』は藤原定家卿が編纂したものです。

『百人秀歌』には、『栄花物語』にもあった定子さまが出産に際し、産屋の御帳台の帷子の紐に結びつけられた三首の辞世といわれる和歌が入っています。

雑纂形態をとり三巻からなる『枕草子 三巻本』は「耄及愚翁」という藤原定家卿と思しき人物による安貞二年(1228年)の奥書を持つ諸本です。

『枕草子』を写本し、定家卿が清少納言の「中宮定子の華やかな姿のみを後世に伝えたい」という思いを汲み取り、あえて『百人一首』から外したのかもしれません。

『百人秀歌』の詞書には、『一条院御時、皇后宮かくれたまひてのち、帳の帷(かたびら)の紐に結びつけられたる文を見つけたりければ、内にもご覧ぜさせよとおぼし顔に、歌三つ書き付けられたりける中に(三首)』とあります。

>あの明るく裏表のない、快活なききょうは、どうやら何かに取り憑かれてしまったようです。

ききょうさんが出仕した頃には、まだ関白・藤原道隆卿も存命で、定子さまの登華殿は『雪のいと高う降りたるを』の話にある様な教養人が集うキラキラした時期でした。

道隆卿の逝去や伊周卿・隆家卿が花山院に矢を射掛けた事をきっかけとした長徳の変で中関白家が没落していく様子や理不尽に定子さまが貶められる姿もききょうさんは見ていたのではないでしょうか。

まだ定子さまの喪も明けず悲しみの中で、『あんなにキラキラしていたのに出家した事を悪し様に言われ内裏に入る事も祭祀を執り行う事もできなくなり、職御曹司に住まい帝のお渡りによりご懐妊しても疎まれ、ついに彰子さまが入内し、左大臣主導で一帝二后により皇后に追いやられた。左大臣(道長卿)は恐ろしき人だ』とききょうさんが考えてもおかしくはないと思います。

まひろさんが『人には光も影もある』という様に中関白家の没落と定子さまの悲劇は『影の部分』かもしれません。

ききょうさんはそれを描くよりも『華やかなお姿だけを、人々の心に残す事』で道長卿に一矢報いようとしているのでしょう。

・宣孝との永別?

>まひろが物思いに沈んでいると、藤原宣孝が帰ってきました。

ききょうさんが訪ねてきた日の夜。

まひろさんは縁にぼんやり座り込み、帰宅した宣孝公がそれを見咎めました。

まひろさんが宣孝公に挨拶をします。

宣孝公は「為時が越前守への任官を再度求めていたが、今回の除目ではそれはかなわなかった」とまひろさんに告げます。

まひろさんは「宋人を帰国させられなかったからでごさいましょうか」と尋ね、宣孝公は「理由はよくわからぬが、そうやも知れぬ」と答えました。

まひろさんは、「宋人は表と裏の顔があり、対応が難しゅうございました。父も精一杯やっておりましたが」と宣孝公に話します。

宣孝公は為時公が再び任官するまで面倒を見るつもりでいました。

宣孝公は「好きな学問をしながら、のんびりと越前の疲れを癒していただこう」と言い、まひろさんは「申し訳ない」と言いますが、宣孝公は「わしに取っても義父である」と笑います。

まひろさんは「頼もしい婿様でございますね。昔のように貧しければ、従者や下女に暇を出さなければなりませんでした」と言いますが、宣孝公は「そうしおらしい顔をするな。強気でおれ」とまひろさんを励まします。

宣孝公が「わしはお前に惚れ切っておる故、どこへも行かぬ」と言うのでまひろさんも「そうでございました」と言い、笑い合います。

そこへ賢子さんが現れました。

あささん曰く、目を覚ましてしまったのだそうです。

宣孝公は賢子さんと縁に座り、まひろさんも座りました。

そして家族で満月を見ています。

宣孝公が「ああ、月がきれいじゃのう。」と感嘆を漏らします。

そして「この明るさでは、賢子も目が覚めてしまうわな」と言い、まひろさんが夫を見つめました。

翌朝、宣孝公は山城守の任のため国府に出かけました。

しかし、「翌朝国司を務める山城国府に出かけた宣孝は、それきり戻って来なかった。」と語りが入ります。

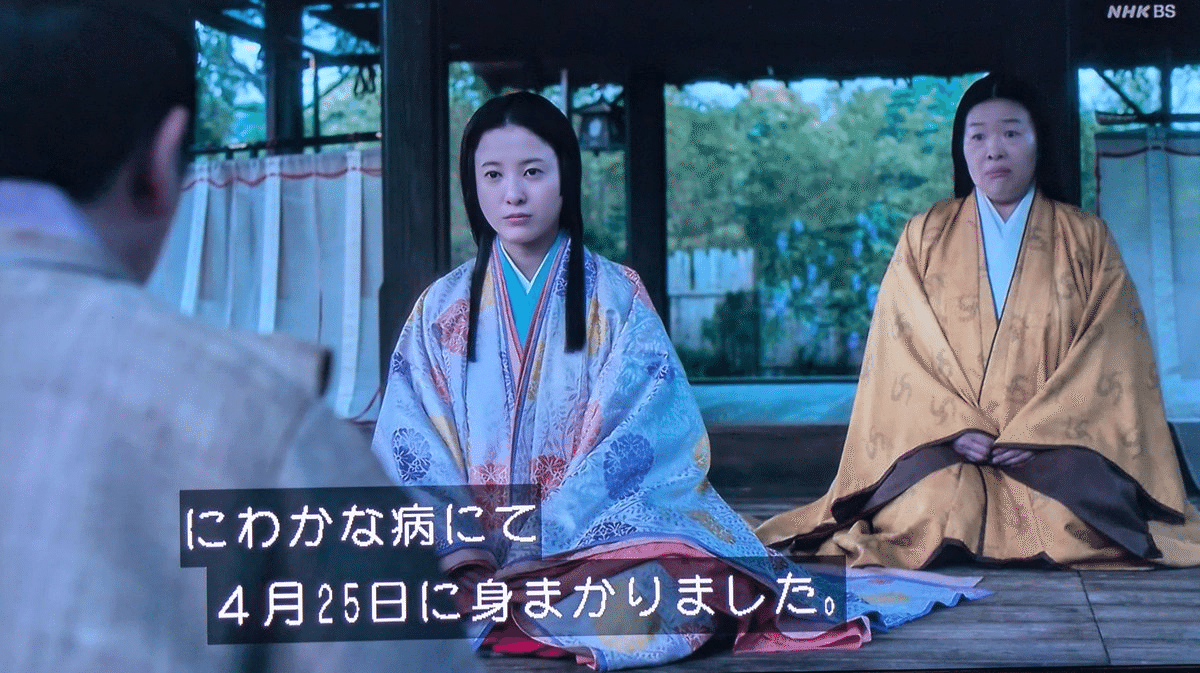

まひろさんの邸を、宣孝公の北の方の使者が訪ねてきました。

北の方の使者は「山城守藤原宣孝は、俄な病で宣孝は4月25日に身罷りました。弔いの儀も済ませましたのでお知らせいたします」と伝えました。

まひろさんは「俄な病とは?」と尋ねますが、使者は「北の方さまは豪放で快活であった殿様のお姿だけを、心に残していただきたいと仰せでございました」と伝え「私どももご最期の様子は存じません」と答えます。

>劇中では睡眠時無呼吸症候群が見られましたし、何らかの病があったという目撃証言も残されています。

『何らかの病があったという目撃証言』とはどの様な目撃証言でしょうか。

具体的に提示してください。

作中では睡眠中にいびきをかき、宣孝公の呼吸が止まるという睡眠時無呼吸症候群を思わせる場面が描かれ、まひろさんがその様子を書き留めていました。

実際はどうかというと。

『権記』長保三年 (1001年)二月五日条には「右衛門権佐宣孝朝臣又申痔病発動之由」とあり、藤原行成卿曰く「右衛門権佐・藤原宣孝がを召し遣わしたところ、再び痔の病を申し出てきたというので、ただちに左大臣(道長卿)にこの事を申し上げた」との記述が残っています。

この記述から2カ月後の4月25日、宣孝公は卒去したとみられています。

宣孝公の死因については諸説あります。

疫病への罹患説もありますが、『権記』には『又申(また、もうす)』とあるので、以前にも痔の発症を申告していたのかもしれません。

深刻な下血があったのは確かなようで、症状の似ている大腸がんなどの可能性も考えられます。

宣孝公は山城守の他、長保元年(999年)から同二年(1000年)にかけて賀茂臨時祭の人長や宇佐神宮の奉幣使を務めるなど多忙な日々を送っており、激務に追われ無理が祟ったのでしょうか。

・困窮する一家に、差し伸べられる手?

>さて、まひろとしては現実を考えねばなりません。

宣孝公の急逝にまひろさんは途方に暮れています。

きぬさんは「お父上は無官で殿さまも亡くなられて、この家はどうなるのか」と乙丸に尋ねています。

そして「飢えるのは嫌だから、私、越前に帰ってまた海に潜ろうかな」と言い出し、乙丸が「えっ…!」と驚いています。

きぬさんは「あんたも来る?」と乙丸を誘いますが乙丸はさらに驚きます。

その頃内裏の左大臣の直廬では道長卿が恒方さまから『藤原宣孝逝去』の知らせを受け取り、考え込む様な表情をしています。

まひろさんも今後のことを考えていました。

そこへ賢子さんが来て、「父上は?」と尋ねます。

まひろさんは賢子さんを抱きしめ涙を流します。

ある日の事。

百舌彦さんはまひろさんの邸を訪ねようとして、賢子さんの乳母・あささんが荷物を持って走り出て行くのを目撃しました。

家を出ていくあささんをいとさんが「恩知らず!」と追いかけ、まひろさんがいとさんを止めようとしています。

そしていとさんは「お方さま、乳母などおらずとも、きぬと私とで姫様をお育てします!」と言います。

そこへ声を掛けるタイミングを逸した立烏帽子に狩衣姿の百舌彦さんが「ああ…ワン」と物真似をしながら姿を現します。

百舌彦さんは「道長さまからの使いとして参りました」と口上します。

既に帰国していた為時公の越前での役目を労い、宣孝公の急逝についてはまひろさんに「さぞお嘆きとお察ししますが、くれぐれも御身大切におわします様に」と伝えました。

まひろさんは「夫が生前過分な引き立てを賜り、一代の名誉と喜んでおりました」と謝辞を述べ、「お志に篤くお礼申し上げます」と百舌彦さんに伝えました。

百舌彦さんは「越前守再任を後押しすることができず、すまなかった…」と道長卿の謝罪を伝えます。

さらに『嫡男・田鶴君に漢籍の指南』や『屋敷でも時折漢詩の会が開かれるのでそちらでも指南役をいただけないか』という依頼を伝えました。

百舌彦さん曰く「左大臣家のお抱えの指南役ということですな!」という事でした。

「正式な官職ではないが、お引き受けいただければ禄は十分に出します」との事で、為時公は「私の様な者の暮らしの事まで心配いただき、勿体のうございます」と言います。

しかし、為時公は「されどそのお役目は辞退いたしたく存じます」と答え、百舌彦さんを驚かせます。

まひろさんも怪訝そうな顔をしています。

>下人にも生活はあります。

>賢子の乳母であるあさは逃げる。

>いとは恩知らずと罵りつつ、乳母などおらずとも姫を育てるとまひろを勇気づけています。

乳母は母親に代わって乳を与え、子育てを行いました。

身分の高い女性は子育てのような雑事を自分ですべきではないという考えもあり、教養のある女性に教育係を頼むこともありました。

女性だけではなく夫婦でそれに当たる事もありました。

藤原惟規さまといとさんの様に養い子にとっての乳母は実の親子の様に絆の強いものでした。

乳母の子供も『乳母子(めのとご)』『乳兄弟』と呼ばれ重用される事があります。

宣孝公が逝去し、越前守であった為時公が任を解かれ散位した事で、賢子さんの乳母・あささんが我が身の将来を案じ家を出ていきました。

いとさんはそんな彼女を「恩知らず」と言い、「乳母などおらずとも、きぬと私とで姫様をお育てします!」と宣言します。

『源氏物語』第四十五帖 「橋姫」では、宇治八の宮の娘・中の君は生まれてすぐ母を産褥で失います。

しかし、乳母が主家の困窮から幼い中の君を見捨てて邸を去ってしまい、父の八の宮が育てているという場面があります。

・それを拒むなんてとんでもない?

>道長の申し出を丁重に断る藤原為時。

為時公は「かつて左大臣さまの父・兼家さまに雇われながら、耐えきれなかった自分を恥じております。左大臣さまのお心を無にしてしまい申し訳ございません。叶うならばこの次の除目にてお力添えをいただきたい」と言います。

するとそこへ賢子さんがヨチヨチと入ってきてまひろさんが止めようとし、次いでいとさんが追いかけて入ってきました。

百舌彦さんは面白くないといった風でまひろさんの邸を後にします。

玄関先の掃除をしていた乙丸に声を掛けられますが、百舌彦さんは面目を失ったかの様に何も言えずに立ち去って行きます。

百舌彦さんが帰った後、まひろさんは為時公に「父上、まことにこれでよろしかったのでございますか」と問い質しています。

為時公は「お断りするしかなかろう」と言います。

さらに為時公は「まひろの心を思えば、左大臣さまの北の方の嫡男に、漢籍指南をすることはできない」と言います。

しかしまひろさんは「私の気持ちなどどうでもよろしいのに」ときっぱりと言います。

まひろさんが「父上に官職がなく、私に夫無く、どうやって乙丸やいとやきぬを養い、賢子を育てて行くのでございますか?」と尋ね、為時公は「それはそうであろうが…」と言葉を詰まらせます。

まひろさんは「明日道長様をお訪ねになり、お申し出を受けると仰せくださりませ。次の除目とて当てにはなりませぬ。賢子にひもじい思いをさせないためにもお願いいたします」と言い、為時公に頭を下げました。

為時公は「そうであるな、そうである」とまひろさんの言葉に頷きました。

>これは道長の欠点かもしれません。

>かつて兼家は、為時など歯牙にもかけていなかったのに、偶然目にした彼の書状を見て、こいつは使えると目をつけたものでした。

>そうなると甘い。

>為時とわざわざ顔を合わせ、猫撫で声でその見識を誉めつつ、見事手駒にしました。

『偶然目にした彼の書状を見て、こいつは使えると目をつけた』『為時とわざわざ顔を合わせ、猫撫で声でその見識を誉めつつ、見事手駒にしました。』とは越前守任官の際の除目の事でしょうか。

為時公は道長卿の父兼家卿に雇用され、まだ東宮だった花山院の漢籍指南を務めていました。

しかし、密かに命じられた間者という不向きな役目に堪えられず、兼家卿に間者の任を降りたいと願いました。

しかし、これが元で10年の長きに渡り散位する事になりました。

長徳二年(996年)、為時公はそれまでの六位から従五位下に位が上がり受領の資格が得られ、申文が出せるようになりました。

まず淡路守に任じられますが、作中ではまひろさんが為時公の名で漢詩を交えた申し文を提出し、その申し文は帝のお目に留まりました。

除目の前の直物により、越前守に任じられていた源国盛卿と淡路守に任じられていた為時公が任地を交代する事になりました。

ここまでが除目までの経緯です。

越前は都に近く宋人に攻め込まれると大問題であり、朝廷としては越前守の任務として穏便に宋人を大宰府に回すか宋に帰らせる事を求めていました。

そこで漢文に優れ宋人とも意思疎通ができる為時公に白羽の矢が立ち、道長卿が直廬に呼び密命を授けたのでした。

>道長も、百舌彦で済ませずに本人がやってくるか、あるいは書状でも託すか、プライドの高い為時の心をくすぐるようなことができればよかったのかもしれません。

>それでも警戒はするだろうけれども、そこは「父とは違う」とでも強調するとか。

散位とは為時公の様に位階のみで官職を持たない者の事をいいます。

散位の大半は退職者で、五位以上の散位は散位寮(式部省)に長上(常勤)、六位以下のうち在京のものは散位寮に分番(交替勤務)、他は国府に分番して他の官司の手伝いや使者としての事務を行いました。(為時公は五位なので常勤)

散位寮は寛平八年(896年)式部省に併合され、以後散位の事務も式部省で行われました。

おそらく為時公は式部省に常勤し、書類の事務・管理を行う事になっていたと思います。

それでも受領と違い、家族を養うには少ない収入だと思います。

道長卿は山城守や賀茂臨時祭の人長(舞人)や宇佐八幡宮の奉幣使などの役目を果たした藤原宣孝公の急逝もあり、越前守の任を終え散位した為時公の家族の困窮を案じていたのでしょう。(もちろんまひろさんへの想いもあるでしょう。)

漢文に優れ宋人とも意思疎通ができていた為時公の知識を買っている事もあり、「私的に田鶴君の漢籍指南役をして欲しい」と頼んだのでしょう。

道長卿の依頼はあくまで嫡男の指南役という私的な雇用です。

信用の置ける百舌彦さんを使者として遣わし、直接道長卿自身の言葉を伝えさせ、邸に召し出した状態で改めて対面する予定だったのではないでしょうか。

正式な除目での拝命も勅使が邸に訪れ任命の書状を読み上げています。

いくら土御門殿がまひろさん邸の隣でも最高位の公卿が自ら低い身分の貴族の元に出向く事は無いと思います。

>それこそまひろが好きな『蒙求』では「孔明臥竜」とありますね。

>これは誰にも仕えず世間との交わりを絶っていた諸葛亮のもとへ、劉備がわざわざ訪ねてきたところが重要です。

>ただの若造ではなく、臥竜、すなわち身を伏せた竜だと目をつけたからこそ、劉備と諸葛亮は出会い、躍進できました。

>まぁ、ここでの道長にとって為時は、臥龍といえないといえばそうですが。

『孔明臥竜』(蜀志)は「蒙求」の一節で『三顧の礼』の元となった話です。

晴耕雨読な生活をしていた諸葛亮の許に優秀な人材を求める劉備が訪れます。

諸葛亮の友人であった徐庶が「諸葛亮孔明という優秀な人材がいます。会いにいくことはできますが、彼は呼び寄せてやってくるような男ではありません。」と進言したため、3回も会い勧誘したのです。

その熱意にうたれた諸葛亮は、劉備の軍に入る事になりました。

道長卿からすれば臥龍を探すというよりも、嫡男の教育のためと政治的な漢詩の会での漢籍指南役が必要だった事もあったのではないでしょうか。散位して職を探すであろう、宋人の件で実績のある為時公を召し出せばどちらにも利があると思ったのでしょう。

しかし為時公は娘を慮る余り召し抱えの話を断ってしまいました。

>まひろは恋心より親心。

>母として覚醒しています。

>道長にとっても、産ませっぱなしの娘が飢えたら困りますもんね。

親心というより、宣孝公が身罷り賢子さんの乳母でありながら将来不安に耐えかねお暇したあささんを見て、『為時公に働いてもらわねば誰が家族や使用人たちを養うのか』という現実問題に直面し、世渡りの上手くない父に発破をかけたのではないでしょうか。

道長卿にとっては賢子さんは実子かもしれませんが婚姻関係のない召人との関係のようなものなので表立って関わることができません。

そして、中宮・彰子さまの許に帝がお渡りになるか否かや嫡男・田鶴君の指南役や漢詩の会の方が今は大事なのではないでしょうか。

なので養い親の宣孝公をことさら重用する事や散位して収入の無い為時公に私的に職を斡旋し生活援助をしていたのではないでしょうか。

・藤壺に帝を惹きつけるには??

>そのころ、娘・彰子のため源倫子は色々ととものを選んでいました。

彰子さまは藤壺で貝覆い(貝合わせ)をしています。

そして母の倫子さまは、その彰子さまの在所である藤壺に納める品の検分を行っていました。

そこへ道長卿が土御門殿に戻って来ました。

道長卿は倫子さまが選んだ道具を触ろうとして、「お触りにならないで」と注意され驚いています。

さらに倫子さまは「彰子さまのご在所に納める品ですゆえ…」と答えます。

道長卿は倫子さまに「毎日藤壺を訪ねておるそうだな。いつもそなたがおっては帝も足を運びにくい。気を付けよ」と注意します。

倫子さまは「帝のお渡りが無いのは、私のせいですか?」と不満げです。

「帝のお渡りがある様、在所を華やかに彩るべく知恵を絞っておりますのは私でございます」と言う倫子さまに、道長卿は「すまなかった」と詫びます。

倫子さまは赤染衛門に案内されて、彰子さまのいる藤壺に向かいます。

倫子さまは笑顔で、「母も貝覆いをいたしましょう」と言います。

彰子さまは「難しくてできませぬ」と言い、倫子さまが「どれどれ…」と彰子の手元を覗きます。一方、定子さまを亡くした帝は縁先で空を仰いでいらっしゃいました。

>劇中では道長本人の意図はわかりにくいものの、清少納言ことききょうの言葉を思い出しますと……。

>左大臣は積極的に嫌がらせばかりしてくる!

そういう認識になりますよね。

>呼び寄せるのではなく、相手に嫌がらせばかりするなんて最低だとなりかねない。

道長卿は倫子さまに「毎日藤壺を訪ねておるそうだな。いつもそなたがおっては帝も足を運びにくい。気を付けよ」と注意します。

これは道長卿からすれば、『いくら東三条院詮子さまの推挙で従三位の位を持ち、後宮に上がり世話ができるといえど帝がお渡りになりにくいほど訪ねては…』と思ったのでしょう。

一方倫子さまは良かれと思って彰子さまのために心を砕き藤壺をより魅力的で華やかな雰囲気を作ろうと必死で支度し、娘に寄り添っているのに夫から「帝のお渡りが無い」責任を問われていると思ったのでしょう。

故意に嫌がらせをしたのではなく、良かれと思って忠告した道長卿と娘のためにやっている事をおかしいのではと言われ怒りを覚えた倫子さま、お互いの意見のすれ違いが起きているからギスギスしているのではないでしょうか。

>その藤壺にいる彰子は、今日も華やかさはありません

彰子さまは藤壺で『貝覆い』をしているのですが、説明はありませんか。

平安時代の「貝合わせ」は貝殻の形や色合いの美しさや珍しさを愛で、その貝殻を題材にして歌を詠じ、優劣を競う遊びでした。

それとは別に、一対の貝における身と蓋(ふた)を合わせる遊戯があり、それは『貝覆い』と呼ばれていました。

時代が下るとこの遊びが『貝合わせ』と呼ばれるようになり、今日に伝えられています。

対になる貝を違えないところから『夫婦和合の象徴』とされ、大名の姫君の婚礼調度として貝合せを入れた貝桶が作られました。

・敦康を藤壺の人質にせよ?

>女院こと詮子は病に伏せっていました。

>彼女の背中をさするのは弟の道長。

東三条院・詮子さまは病床に臥していました。

見舞いに来た道長卿に「話がある」と言いました。

道長卿は「また明日でも」と言いますが、詮子さまは話を切り出します。

詮子さまは「敦康親王を人質にしなさい」と告げます。

「人質でございますか…?」と表情を険しくする道長卿に詮子さまは「定子の忘れ形見敦康親王を彰子に養育させる様に」と言います。

詮子さまは父・兼家卿が、「懐仁親王(一条帝)を東三条殿に人質に取る」と言った事を覚えていました。

「此度もそれね」と言う詮子さまに、道長卿は「私は父上と同じことはしとうございません」と反論しますが、苦し気に顔を歪めながらも詮子さまは「お前はもう父上を超えているのよ」と言いました。

そしてこの件は、道長卿から帝に奏上されました。

帝は「定子はどう思うであろうな」と仰いますが、道長卿は「敦康親王がお健やかであれば、亡き皇后定子さまのご鎮魂にもなりましょう」と言います。

その言葉に帝は決意され、「敦康親王を彰子に託す」と仰います。

道長卿は「これからは、お好きな時に親王様にお会いになれます」と答え、蔵人頭・藤原行成卿も頷いています。

こうして敦康親王は道長卿の後見を受け、13歳の彰子さまと藤壺で暮らし始めました。

敦康親王は乳母の膝から下りて彰子の膝へ上がり、彰子さまは親王を抱きしめます。

>「お前はもう父上を超えているのよ」

>その通り。

>あの清少納言が語った通り、謀略に塗れた権力者であるというのが世間の評価でしょう。

>いつまでも逃げられるわけもないのです。

ききょうさんは「競い合っていた皇后さまの兄弟を遠くへ追いやり、出家したのを口実に帝から引き離し、己の幼い娘を入内させて中宮の座に就けました」「帝にさえ有無を言わせぬ強引なやり口と嫌がらせに、皇后さまはお心もお体も弱ってしまわれた」と訴え、『左大臣は恐ろしい人』という評価でした。

定子さまを不幸な目に合わせた憎むべき『恐ろしい人』と思っているのではと思います。

むしろ詮子さまの方が『兼家卿ゆずりの才覚』を持ち合わせ、夫である円融帝に愛されず我が子・一条帝とも関係がギクシャクして孤独に苛まれ、さらに女院として政治的な方向に向かわせたのではないでしょうか。

詮子さまは寿命が尽きる事も薄々悟り、父と同じ事ををしたくないと言う道長卿に「お前はもう父上を超えているのよ」と権力者の性を説きます。

また、詮子さまが敦康親王を庇護し道長卿が後見として中宮・彰子さまに育てさせるのは、一条帝の第一皇子・敦康親王が円融帝の血統を引く唯一の男皇子なのもあるかと思います。

ただし、彰子さま自身も子供だったため彼女の母・倫子さまが育児に参加したそうです。

『権記』長保三年(1001年)八月三日条には『今日の巳剋(みのこく/午前9時~午前11時ごろ)、一御子(いちのみこ/敦康親王)が、初めて中宮(藤原彰子)の上御直廬(うえのじきろ)に移られた。』とあります。

藤原行成卿曰く『漢の明帝の御代、子供のいない馬皇后に章帝を養育させた故事をもって度々一条天皇に彰子に敦康親王を養育させる様上奏していた』との事です。

・返り咲きたい伊周は『枕草子』を得る?

>そのころ道長を憎む藤原伊周は、幼い嫡男の舞を監督していました。

藤原伊周卿の嫡男・松君(後の左京大夫道雅卿)が舞の稽古をしています。

「タアトオリヨ〜♪」と松君が舞の一筋を謳いますが、伊周卿は気に入らないといった風で、途中で松君に怒鳴ります。

伊周卿は「松!これはなんの為の稽古だ?」と松君に問い、「お家を再興するためです」と松君が答えます。

伊周卿は「そうだ」と言い、そのつもりでもう一度やってみろ」と言います。

躊躇している松君に伊周卿は「「我が家は藤原の筆頭に立つべき家なのだ。やってみろ!」とまた怒鳴ります。

ついに妻の源幾子さまが「もうご勘弁くださいませ」と間に入り、幾子さまは松君を連れその場から下がります。

不満げな伊周卿に、弟の隆家卿が「兄上の気持ちもわかるが、左大臣の権勢は最早揺るがぬぞ」と言います。

伊周卿は「揺るがせてみせる」と答えました。

しかし隆家卿は「内裏に官職を得るまではとりあえずひっそりしている方が利口だと思うがな」と言います。

伊周卿が「なぜこんな事になったのだ…お前が院に矢を放ったからであろう」と隆家卿を詰りましたが、隆家卿は「そこに戻る?」と悪怯れず言います。

伊周卿は「お前に説教される謂れは無いという事だ」と苛立っています。

隆家は兄の苛立ちに構わず、「清少納言が来ている。兄上に頼みがあるそうだ」と言って彼女を通させました。

ききょうさんが定子さまのために書き綴った草子を持って伊周卿の許を訪れました。

伊周卿は「定子が世話になったのに、何もしてやれず済まないと思った」と声を掛けます。

ききょうさんは「とんでもない」と言い、「里に帰ってこれを書いておりました」と草子を見せました。

ききょうさんは「楽しく華やかであった皇后様のご在所の様子を、書き連ねたものでございます。皇后さまの素晴らしさを皆の心のうちに末永く留まる様に、これを宮中に広めていただきたい」と伊周卿に願い出ました。

伊周卿は「新しきものか」と尋ね、ききょうさんは「左様にございます。お目通しくださいませ」と答えます。

伊周卿は草子を手に取って読もうとしますが、隆家卿は「我らも日陰の身であるからのう」と面白くなさそうに言います。

しかし復権を狙う伊周卿は「私が何とかいたそう」と快諾しました。

>伊周が、父と母に甘やかされていたことを思えば、どういうことなのか…

藤原伊周卿が嫡男・松君に舞の稽古を付けていますが、稽古の途中で何度も怒鳴りついには妻・幾子さまに止められます。

『どういうことなのか』とありますが、これは理由が伊周卿と松君のやり取りにあります。

「これはなんの為の稽古だ?」と問う伊周卿に対し、松君は「お家を再興するためです」と答えます。

伊周卿は「我が家は藤原の筆頭に立つべき家なのだ。」と言い、さらに厳しく稽古を付けようとします。

隆家卿が評する通り、左大臣道長卿の権勢は最早揺るがぬものとなりましたが、伊周卿はかつての中関白家の栄華を取り戻し藤原氏の氏長者に復権するため、宮中行事で披露される童舞にも手を抜かないのだと思います。

伊周卿が父母に甘えられていた中関白家全盛期とは時勢が違います。

>実はこのきょうだいには妹がおり、帝の寵愛も受けるのですが、作劇上の都合か今の所でておりません。

定子さまの逝去後、第1皇女・脩子内親王と第1皇子・敦康親王は定子さまの妹の御匣殿(みくしげどの)が、第2皇女・媄子内親王は東三条院・藤原詮子さまが養育する事になりました。

御匣殿は定子さまの妹姫で、定子さまの許で『御匣殿別当』という職の女官として仕えていました。

定子さまが長保3年(1001年)に亡くなった後の『権記』長保三年(1001年)二月十二日条には故関白四女(御匣殿)出家の記述があります。

『枕草子』にも登場し、『大鏡』や『栄花物語』では『美しく控えめな性格の女性』と描写されています。

さて、その宮の上の御さしつぎの四の君は、御匣殿と申しし。御かたちいとうつくしうて、式部卿の宮の御母代にて御座しまししも、はかなく失せ給ひにき。

『栄花物語』巻第八「はつはな」によれば、この頃一条帝は面差のよく似た御匣殿を寵愛し敦康親王の養育を託します。

帝はまるで『源氏物語』の桐壺更衣を失い彼女の面影を藤壺女御に見出す桐壺帝の様に惹かれていったのかもしれません。

御匣殿は懐妊しますが、長保4年(1002年)に子を宿したまま亡くなります。

御匣殿が養育していた敦康親王は長保3年(1001年)に中宮彰子さまの許に移りました。

これには帝の寵愛を受け懐妊した御匣殿を脅威に感じた道長卿らが、中関白家を牽制する意図があった可能性もあるそうです。

・詮子、四十の賀?

>10月9日、詮子四十の賀が、道長主催により華やかに行われました。

長保3年(1001年)10月9日。

女院詮子さまの『四十の賀』が道長卿の主催で華やかに行われました。

帝も出席され、母・詮子さまに「四十の賀を執り行えた事を嬉しく思います。この上は更に天運に恵まれ、恙無く過ごされる様望んでやみません」と述べられ、詮子さまは帝のお言葉に礼を言います。

その頃伊周卿の邸では、伊周卿が呪詛を行っていました。

伊周卿は呪詛の対象である道長卿の名前を人形に書き箱に入れていきます。

四十の賀では、藤原斉信卿が「今日の童舞は道長の北の方の長男の田鶴と高松殿の長男厳君(いわぎみ)が舞うそうだ」と源俊賢卿に言います。

俊賢卿曰く、「帝のご所望だと妹・明子が申しておりました」との事です。

そして、藤原公任卿は「それにしても妻をふたり同席させるのは無い」と苦言を呈しています。

そこへ藤原行成卿が「始まりますぞ」と伝えに来ます。

最初に天冠と衣装を付けた田鶴君が童舞の『陵王』を舞い始めました。

「見事なものだな」と道長卿が言い、倫子さまも我が子の晴れ姿を見守っています。

そして厳君の『納曽利』の舞が始まり、こちらは明子さまが満足げに見ています。

舞が終わり、「見事なものであったな」と藤原実資卿が藤原道綱卿に声を掛けました。

道綱卿は「流石道長の子だね」と感心しています。

上座では倫子さまと明子さまが互いに会釈をしています。

帝は行成卿をお呼び寄せになり何かをお伝えになりました。

そして藤原顕光卿が一堂の前に進み出て「お上よりただいま仰せがあった」と触れます。

そして「高松殿の子の舞は見事だった。その子の師匠に官位を授ける」という帝のお言葉を伝えました。

厳君の舞の師に従五位下を授けられる事に道長卿は意外そうな表情をしています。

厳君の師が「な…なんたる栄誉!」と喜び、明子さまも頭を下げました。

しかし、これを聞いた田鶴君は泣き出してしまいました。

倫子さまは泣く田鶴君を宥め、道長卿は「女院様のめでたき場であるぞ。泣くのは止めよ」と我が子に注意します。

そして興に水を差した事を詮子さまに詫び、これより酒宴に移る事を告げました。

しかし宴の場で詮子さまが苦しみ始め、触れようとした帝に「病に倒れた者に触れて穢れとなれば、政は滞る」と戒めました。

そして尚も詮子さまを気にされる帝に、「貴方様は帝でございますぞ」と一喝しました。

詮子さまは病の床に就き、薬師の勧める薬を飲もうとしません。

道長卿が何とか飲ませようとしましたがと「私は…薬は…飲まないの…」と拒みました。

伊周卿は尚も「道長を薙ぎ払うなり…」と呪詛を続けています。

詮子さまは道長卿を呼び、「伊周を元の位に戻しておくれ。帝と敦康のために、伊周の怨念をおさめたい」と話します。

「詮子の願い通り、伊周の位は戻された」と語りが入ります。

そして長保3年(1001)閏12月22日、東三条院・詮子さまは崩御しました。

道長卿は大粒の涙を流します。

>呪詛を頼むならば、公務員である安倍晴明は無理にせよ、フリーランス呪詛師も存在します。

>しかし、それを使うと情報が漏れるかもしれない。

>機密意識のあらわれでしょうか

伊周卿の様に人を呪い災厄を齎そうとする呪術は貴族の生活になくてはならないものです。

しかし、呪詛は人命を脅かす危険な行為、凶悪な犯罪行為と見做されました。

奈良時代から何度も禁止令が出され、大宝元年(701年)に施行された大宝律令には『律』の第7章「賊盗律(ぞくとうりつ)」の中で、呪詛は謀反、反逆、殺人、強盗、窃盗と並ぶ凶悪犯罪と明記されていました。

呪詛の準備だけで1年の『徒刑(とけい/強制労働刑)』となり、標的の人物の居宅の床下や井戸に呪物を設置するなど呪詛行為を実行済みで、標的が死亡した場合には『謀殺(ぼうさつ/計画殺人)』として、絞首刑(こうしゅけい)よりも一等重い斬首刑(ざんしゅけい)になりました。

体調を大きく崩した場合は殺人未遂として軽くとも2年の徒刑が課せられました。

伊周卿は『長徳の変』に於いて『勅命によるもの以外は禁止されている大元帥法を密かに行った(詮子さまへの呪詛は冤罪)』として大宰府に配流された過去があり、呪詛が再度露見すれば極刑は免れず、露見を恐れ個人で密かに呪詛を行っていたのではないでしょうか。

>道長は妻の倫子と明子を伴っているのです。

>しかも、その妻二人が産んだ男子に童舞をさせる。

>正直、気がしれないと困惑するものもいます。

「四十の賀」は、40歳になったことを初老として、長寿を祈る祝いです。

詮子の「四十の賀」は、長保3年(1001年)10月9日に土御門殿で行われました。

源俊賢卿は左大臣家の子息たちが童舞を舞う事について、「帝のご所望だと妹・明子が申しておりました」と言います。

そして、藤原公任卿は「それにしても妻をふたり同席させるのは無い」と苦言を呈しています。

童舞の披露は帝の勅命であり、『嫡妻と妾の二人の妻を四十の賀に同席させている事』について困惑しているのです。

『小右記』長保三年(1001)十月九日条には『(一条天皇が)土御門院<左府(藤原道長)の第である。中宮(藤原彰子)がいる。東三条院(藤原詮子)が去る夕方に渡御したことによるのである。本院を去って□□□られた。世は奇怪とした>に行幸した。』『日は西山に迫った。そこで勅が有り、陵王(りょうおう)と納蘇利(なそり)を奏させた。納蘇利は極めて優妙であった。主上(一条天皇)は感動される様子があった。上下は感嘆し、涙を拭う者が多かった。』とあります。

道長卿の子息2人は宴で童舞を披露しました。

田鶴君(母は倫子さま)は『陵王』、巌君(母は明子さま)は『納蘇利』を舞います。

『陵王』は中国・北斉の『蘭陵王』高長恭という見目麗しい武将が、味方の兵士の士気を高めようと獰猛な面で美しい顔を隠し勝利を重ねる姿を模した舞楽です。

緋色の紗地に窠紋の刺繍をした袍と裲襠 (りょうとう)という袖の無い貫頭衣を着け金帯を締め、龍頭を模した舞楽面を着け撥(ばち)を持ちます。女性や少年少女が舞う場合は直面で桜の挿頭花を挿した前天冠を着け化粧を施します。

大河ドラマでは『太平記』で北畠顕家卿、『どうする家康』で豊臣秀頼公が陵王を舞っています。

『納蘇利』は天から龍が降りてきた事を祝して、その様子を模した舞楽です。

一人舞と二人舞とがあり一人舞を『落蹲(らくそん)』二人舞を『納蘇利』と呼びます。

奈良では逆に一人舞を『納蘇利』、二人舞を『落蹲』と呼びます。

装束は黄色系統の色の紗地に窠紋の刺繍をした袍と裲襠に銀帯を締め、二人舞は金青色の舞楽面、一人舞は紺青色の龍頭を模した牙のある舞楽面を着け、銀色の桴(ばち)を携えます。

女性や少年少女が舞う場合は直面で山吹の挿頭花を挿した前天冠を着け化粧を施します。

『陵王』は、『左方』と言い中国大陸及び以西方諸国から伝わったもの、『納蘇利』は、『右方』と言い朝鮮半島および以南方諸国から伝わったものといわれ、左方は赤、右方は青の装束なのだそうです。

『舞楽絵巻』(部分)

メトロポリタン美術館所蔵

>最終的に、舞を上手にこなしたのは、倫子を母とする田鶴ではなく、明子を母とする巌君でした。

>帝は巌君の舞の師匠を従五位の下とします。

>ニッと笑みを浮かべる明子。

>困惑する倫子。

>泣き出す田鶴。

>道長のプライベートに巻き込まれ、祝宴の席が重苦しくなり、泣くのはやめろと田鶴を叱る道長です。

道長卿と明子さまの子・巌君(のちの藤原頼宗卿)の『納蘇利』を帝がお褒めになり、舞の師匠・右兵衛尉多好茂(おおのよしもち)は位を賜りました。

思わず田鶴君(のちの藤原頼道卿)は泣きだし、道長卿はそれを叱ります。

これは実資卿の『小右記』、行成卿の『権記』の長保三年(1001年)十月九日条にも記述がある逸話です。

『小右記』には『右大臣(藤原顕光)は意向を奏上した。(一条)天皇の許容があった。爵を(納蘇利[なそり]の師である)右兵衛尉多好茂(おおのよしもち)に賜った。拝舞した。今、先例を思うと、勅を承る人が座を起ち、都合のよい所に於いて召し仰すものである。』とあります。

また『陵王の兄、既に愛子たり、中宮の弟、当腹の長子。納蘇利は外腹の子。其の愛、猶ほ浅し。今、納蘇利の師を賞せらる。仍りて忿怒する所』とあり、道長卿は嫡妻の子で中宮彰子さまと同腹である田鶴君よりも、妾である明子さまの子・巌君がお褒めに預かった事で忿怒するほどだった様です。

>伊周の位を戻し、帝と敦康のために、怨念をおさめたいと言うのです。

>伊周は呪詛をしていましたので、その効果があったように思えます。

詮子さまは病の床に伏せ道長卿を呼ぶと「伊周を元の位に戻しておくれ。帝と敦康のために、伊周の怨念をおさめたい」と話します。

奈良末期〜平安初期には『御霊信仰』が盛んとなりました。

御霊信仰は怨霊信仰ともいい、無実の罪や疫病などで非業の死を遂げた者の霊が祟り災いをもたらすというという考えです。

またその魂を慰め、抑えるために神として祀るという信仰でもありました。

伊周卿は自分たちを陥れ没落させた道長卿を呪詛していますが、詮子さまは彼を正三位に叙し復権する事で名誉回復させようとしたのだと思います。

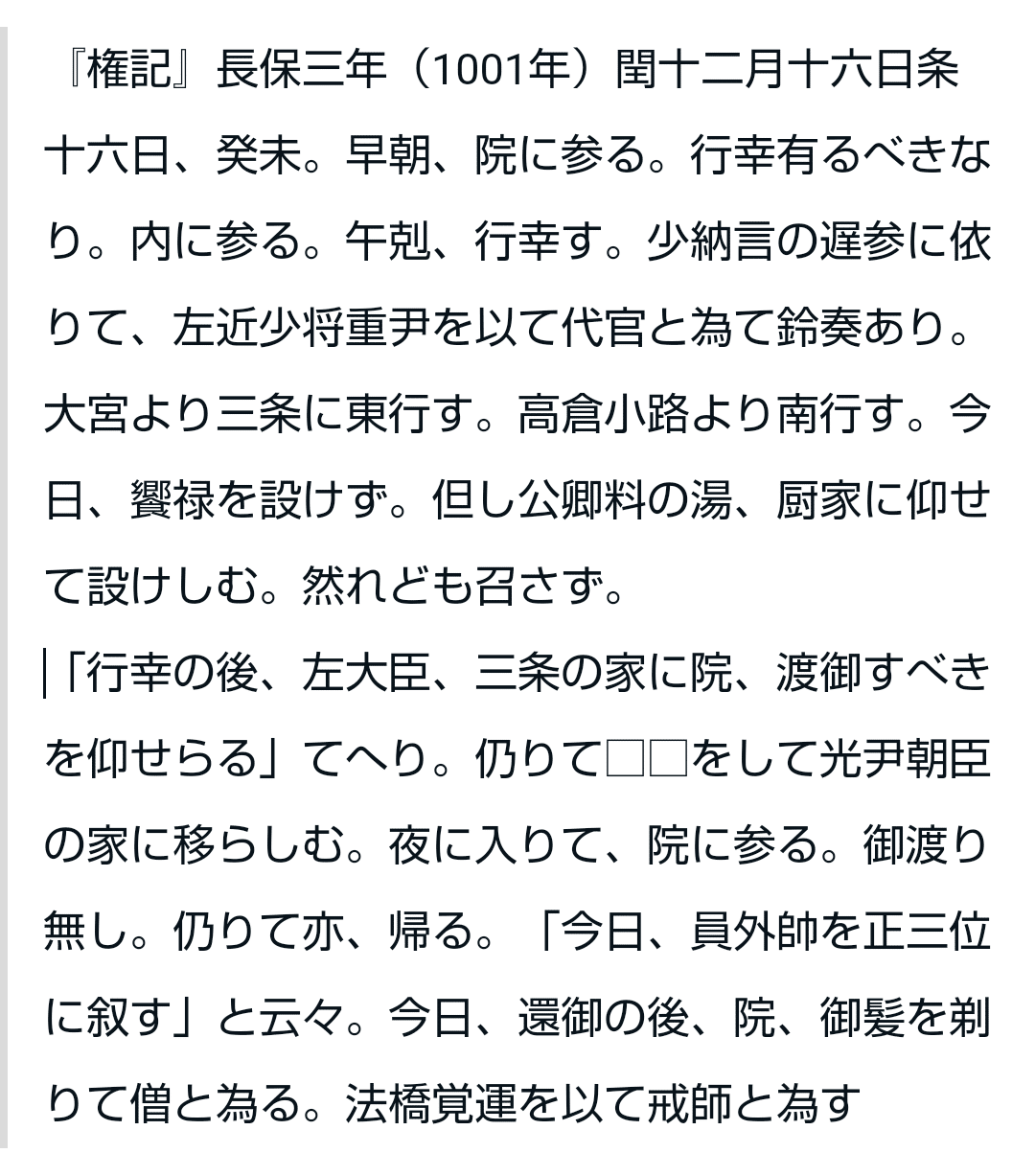

『権記』長保三年(1001年)閏十二月十二日条には『院(藤原詮子)の許に参った。侯宿した。御病悩されていたのである。』

『権記』長保三年(1001年)閏十二月四日条には『一日中、雨が降った。夜に入って、院の許に参った。御病悩は重かった。』とあります。

『権記』長保三年(1001年)閏十二月四日条

そして、『権記』長保三年(1001年)閏十二月六日条には『今日、員外帥(いんがいのそち/藤原伊周)を正三位に叙した」と云(い)うことだ。』とあります。

・物語を書き始めるまひろ?

>まひろは賢子に『竹取物語』を読み聞かせています。

まひろさんは賢子さんに『竹取物語』を読み聞かせています。

かやうにて、御心を互ひに慰め給ふほどに、三年ばかりありて、春の初めより、かぐや姫、月のおもしろう出でたるを見て、常よりも物思ひたるさまなり。ある人の、「月かほ見るは、忌むこと」と制しけれども、ともすれば、人間ひとまにも月を見ては、いみししく泣き給ふ。

意訳:

こうして、帝はかぐや姫に心を寄せて互いに慰め合っていましたが、三年ばかり経った、春の初めから、かぐや姫は、月が美しく出たのを見て、いつもとは違って物思いに沈むようになりました。ある人は、「月を見てばかりいるのは、よくないことです」と止めましたが、いつの間にか、人のいない隙に月を見ては、ひどく泣くのでした。

その様子を見ていたいとさんが、「姫様は今日はじっとしていい子にされている」と言い、まひろさんは笑顔で我が子を見ます。

しかし読み書きにはあまり乗り気でない賢子さんが「続きは?」と反応し、尚も『竹取物語』の続きを読んで貰いたがっています。

詮子さまの望みにより、伊周卿は復位しました。

伊周卿は「この大恩、終生忘れは致しませぬ」と帝に奏上します。

帝は「これからも朕のために大いに働いてくれ」と言葉をお掛けになります。

伊周卿は「かの清少納言が皇后定子さまとの日々を様々書き記したものでございます。どうかお上のお側にお納めくださりませ」と草子を帝に献上しました。

草子の草稿が綴じられ三冊の草子本となっていました。

「後世、枕草子と呼ばれるこの書物の評判は、道長を脅かす事となる。」

その道長卿は、藤壺の簀子縁に立ち寂しげにしている彰子を見て、何かを考えていました。

まひろさんは文机に向かい何かをしたためています。

いとさんが「此度は何をお書きになるのですか?」と尋ね、まひろさんは「物語を…」と答えます。

「物語でございますか」と返すいとさんに、「できるかどうか分からないけど」と言いながら紙に筆を走らせています。

・MVP:清少納言?

>苦しくて苦しくて、誰かを恨まずにはいられない。

>そんな清少納言と伊周からたちのぼってくる『枕草子』が、光に満ちていて輝いているというのは、なんという皮肉でしょうか。

>あくまでドラマはドラマです。

>これは創作です。

>しかし、『枕草子』の成立過程として実にうまくできているのではないでしょうか。

『枕草子』の成立については跋文に、『長徳2年(996年)の頃、左中将・源経房卿が長い宿下がりをしていた清少納言の家から持ち出して世上に広めた』と記しています。

また、跋文には『ただ、心一つにおのづから思ふ言を、戯れに書きつけたればものに立ちまじり、人なみなみなるべき耳をもきくべきものかは」と思ひしに、(私の心の中で思いつくことを、戯れに書きつけたものですから、「まともな書物に立ちまじって、人並みの評判などを聞くものではない」と思っていました)』『ただ、人に見えけむぞ、ねたき。(ただ、この草子が、人に見られてしまったのが、残念なのです。)』とあります。

作中でももともとききょうさんの枕草子は皇后・定子さまを励ますため、定子さまのためだけに書いた私的な草子でした。

しかし定子さまの逝去後、ききょうさんは「皇后さまに影などない。あったとしても書く気はない。華やかな姿だけを人々の心に残したい」とまひろさんに言い、「皇后さまの命を奪った左大臣(道長)に一矢報いたい」とも打ち明けます。

そして、中関白家の復権を願う伊周卿の元を訪れ『枕草子』を読ませて「皇后さまの素晴らしさを皆の心のうちに末永く留まる様に、これを宮中に広めていただきたい」と言い伊周卿もこれを承諾し、3冊の草子本に製本された後に一条帝に献上されました。

帝への献上品となった事で『枕草子』は公共性、政治性を持ち始めました。

『枕草子』の存在は権力者に対する文芸表現での抵抗として道長卿を悩ませていくのでしょう。

・善良な道長?

>今週は、宋人対処を現場に投げっぱなしにしていたことがわかりました。

>それで失職した為時のフォローに回るところは「善良」です。

>しかし、根本的な対策を何一つしていません。作中では、長徳元年(995年)九月上旬に『「唐人」朱仁聡・林庭幹ら七〇余人が若狭国に来航し、越前の松原客館に留め置かれ、その対応をめぐり審議が行われた』ところから始まります。(『日本紀略』・『百練抄』)

そして、除目により漢籍に明るく宋の言葉を話せる藤原為時公に白羽の矢が立ち、越前・大宰府に滞在中の「大宋国人」を帰国させる事を目標に『越前守』を拝命するに至りました。

越前国滞在中の朱仁聡さんたち宋人商人たちは舶来品を持ち込んで民間での自由な貿易と商売を目的にしており、鵝・鸚鵡・羊を献じて入京するなどしています。

また宋人たちは北陸地方を拠点にした交易を望んでいたとする説があります。

朝廷にとって大宰府以外の港町で交易が行われ、地方役人が私財を蓄えるのは望ましくない事でした。

宋からの商船に積んだ商品を全て買い上げる資金はなく、海外商人に開かれた貿易港も『博多津のみ』での大宰府を窓口にした交易を望んでおり道長卿もその旨を表明し宋人たちの動向を警戒しています。

『小右記』長徳三年六月十三日条によれば、朱仁聡さん達が引き続き若狭・越前国に滞在し比較的自由に活動し、若狭守とトラブルを起こしていた事が分かっています。

さらに『権記』長保元年(999年)七月二十日条には石清水八幡宮に物品を貢献する朱仁聡さんの使が修行僧に捕らえられた事を訴える石清水八幡宮の申文を藤原行成卿が道長卿に進めています。翌二年八月二十四日条によれば、朱仁聡さんが越前国にいた時に献上させた雑物の代金を皇后宮(藤原定子さま)が遣わしましたが、朱仁聡さんが大宰府に行ったため未納となり、朱仁聡さんに訴えられるという事件が伝えられています。

朝廷は朱仁聡さんらを穏便に帰国させたがっていたとも考えられています。

これらの事件は作中では『長徳の変』や災害対策、懐妊などの定子さまの動向や彰子さま入内と一帝二后の成立など都の様子中心に描かれたため取捨選択され、越前はまひろさんの結婚を機に描かれていません。

ドラマはあくまでヒロインのまひろさん中心の描写であり、描かれていないからといって朝廷が『何一つしていない』訳では無いと思います。

また、宋の時代での日本の貿易港は『博多津』のみで越前は漂流した商船を留め置いただけに過ぎません。

朱仁聡さんが滞在して対応している間も博多津には他の商船が来航して商売していると思います。

>そして今週、よりにもよって妻二人を祝宴に同席させ、周囲からも「あれはない」と呆れられています。

>良くも悪くも道長は、目の前にいるみんなが笑顔でいればいいと思うタイプなのでしょう。

土御門殿での女院・詮子さまの『四十の賀』が行われます。

そして、嫡妻・倫子さまの子・田鶴君の『陵王』と妾・明子さまの子・巌君の『納蘇利』の舞が披露されました。

この事は『小右記』『権記』にも記述された出来事です。

記録にはありませんが、作中では倫子さまも明子さまも宴の場に同席し我が子の舞を見守る二人の妻の牽制も見られ、藤原公任卿は「妻を2人同席させるのは無い」と苦言を呈されていました。

一条帝からお褒めをいただいたのは巌君で彼の舞の師匠は位を頂きます。

田鶴君は泣き出し、道長卿は田鶴君叱りました。

『小右記』では嫡妻・倫子さまの子・田鶴君ではなく妾・明子さまの子・巌君がお褒めに預かった事で道長卿忿怒しています。

作中でも妻2人が宴に同席する事よりも嫡男のお披露目のはずが帝の御前で庶子が褒められた事について体面が良くない方が大事だったのではないでしょうか。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?