毎週一帖源氏物語 第十二週 須磨

小学校高学年の頃、同い年のいとこと須磨・明石方面に遊びに行ったことがある。そのいとこ一家がもともと神戸市垂水区(まさに須磨と明石のあいだ)に住んでいて、当時は横浜に引っ越していたのだが、夏休みを利用して宇治の私の家に遊びに来ていたのだ。かつて住んでいた辺りを見てみたいというので、電車を乗り継ぎ子供二人で出かけてみた。

写真を撮ったような記憶がうっすら残っていて、探してみたらポケットアルバムが出て来た。日付は書いていないし、撮った写真もほんの数枚だ。順序としては先に明石まで行き、須磨、神戸(ポートタワー)と戻ってきたようだ。そのときに撮った須磨浦海岸の写真がこちら。

何の変哲もない海辺の景色だが、前景だけぶれているように見えるのは、電車に乗った状態で窓外にカメラを向けたからだろう。どうやら、私たちは須磨には降り立たなかったらしい。

余談ながら、これを書いていて思い出したことがある。親からこの時間までに帰って来いと言われていたのに、夢中になりすぎて遅くなってしまった。小学生のくせに新神戸から京都まで新幹線に乗って、挙げ句の果てに門限に間に合わず、きつく叱られたのだった。

須磨巻のあらすじ

情勢が自分にとって不利であると見て取った源氏は、先手を打って須磨に隠遁することに決める。その前に、義父の左大臣邸、花散里、入道の宮を相次いで訪ね、暇乞いをする。尚侍とも危険を冒して文を交わす。

二条の院では、女君が別れの辛さを嘆き悲しんでいる。源氏としても後ろ髪引かれる思いだが、「思ふ人具するは、例なきこと」(211頁)であり、憚られる。留守邸の差配は、すべて西の対の女君に任される。

出立の日は三月二十日過ぎで、わずかばかりの供回りとともに夜明け前に京を出る。途中で船に乗り、「追風さへ添ひて、まだ申の時ばかりに、かの浦に着きたまひぬ」(225頁)。海からやや離れた辺りに居を定め、仰々しくならない程度に手入れをさせる。当地の事情に通じた良清が手を尽くすほか、摂津の国守もこっそり世話をする。

ひと息ついた「長雨のころ」(227頁)、源氏は方々に文を送る。京にいる人々から返書が届くのはもちろんのこと、伊勢に下っている六条御息所からも使者が遣わされる。

秋になると、侘しさはいっそう募る。源氏は事あるごとに歌を詠み、時には臣下の者たちも唱和する。

大宰大弐は京に上る途中で須磨沖を通るが、世間体を憚って息子を代理として差し向けるにとどめる。それとは別に、娘の五節が使いを寄越して歌を交わす。

明石の浦では、入道が好機到来と浮き足立っている。「桐壺の更衣の御腹の、源氏の光君こそ、朝廷(おほやけ)の御かしこまりにて、須磨の浦にものしたまふなれ。吾子(あこ)の御宿世(すくせ)にて、おぼえぬことのあるなり。いかでかかるついでに、この君にたてまつらむ」(247-248頁)。(娘の)母君は取り合わないが、入道は源氏の母御息所が自分の叔父の娘に当たるという血縁を頼みに、自分の娘を源氏に引き合わせようと本気で目論んでいる。

年が明けて、大殿の三位中将が須磨を訪れ、源氏と交歓する。

「弥生の朔日(ついたち)に出で来たる巳(み)の日」(254頁)、源氏は御禊(みそぎ)を行う。大きな人形(ひとがた)を舟に乗せて、流すのである。しばらくすると、風雨が激しくなり、雷鳴がとどろく。海も荒れ、世も終わりかと思われるほどだ。暁のころ、源氏はまどろんで不気味な夢を見る。

史実への参照

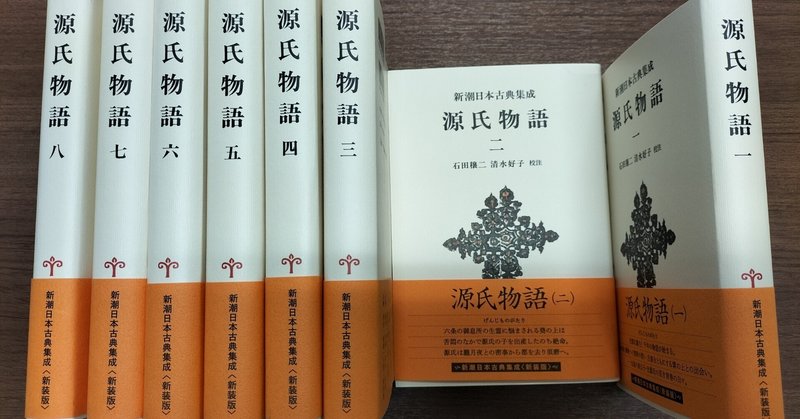

新潮日本古典集成の頭注によると、醍醐天皇皇子の源高明(たかあきら)が左遷されたのが安和二年三月二十六日のことだという。『源氏物語』本文で光君の須磨出立が「三月二十日あまりのほど」(203頁)と記されているのは、この史実をふまえてのことらしい。

逡巡が現れた文体

源氏は紫の上を須磨に連れて行こうかどうしようか、思い悩んでいる。次にいつ会えるとも分からない状態で離ればなれになるのは辛いし、かといって辺鄙な田舎に住まわせるのも忍びない。その逡巡のさまが、切れ目のない一文の異様な長さに現れている。

憂きものと思ひ捨てつる世も、今はと住み離れなむことをおぼすには、いと捨てがたきこと多かるなかにも、姫君の、明け暮れにそへては思ひ嘆きたまへるさまの、心苦しうあはれなるを、行きめぐりてもまた逢ひ見むことをかならずとおぼさむにてだに、なほ一二日のほど、よそよそに明かし暮らすをりをりだに、おぼつかなきものにおぼえ、女君も心細うのみ思ひたまへるを、幾年そのほどと限りある道にもあらず、逢ふを限りに隔たりゆかむも、定めなき世に、やがて別るべき門出にもやと、いみじうおぼえたまへば、忍びてもろともにもやとおぼし寄るをりあれど、さる心細からむ海づらの、波風よりほかに立ちまじる人もなからむに、かくらうたき御さまにて引き具したまへらむもいとつきなく、わが心にも、なかなか、もの思ひのつまなるべきを、などおぼし返すを、女君は、「いみじからむ道にも、おくれきこえずだにあらば」とおもむけて、うらめしげにおぼいたり。

ちゃんと調べたわけではないが、『源氏物語』をここまで読み進めてきたなかでは、最も長い文であるように思う。紫式部の生きた時代には句読記号なども整っていなかっただろうし、句点までの長さを言い立てても仕方がないのかもしれない。それでも、記号の有無にかかわらず終止形の区切りは認識できただろうから、当時の読者(聴き手)にも文体の効果は感じられたのではないだろうか。

船に乗る

これも頭注に記されていることだが、「当時は普通、山崎で乗船し、淀川を下る」(225頁)。山城国は陸路、摂津国は水路、ということになる。須磨は摂津の西端に位置するので、船で摂津を横断したわけだ。当日中に辿り着くのだから、それほど遠方という感じはしない。

文を交わして孤独を紛らわす

この巻では、詠み交わされる歌の数が非常に多い。相手は違っても別れを惜しむ気持ちに変わりはないので、どの歌も似たような趣になる。少々退屈しかけていたときに、突然、私は自分もまたこれと同じような経験をしていたことに気づいて、戦慄を覚えた。

三十年前の秋、私はフランスに留学した。左遷されたわけではなく、自分から求めたことではあるが、住み慣れた京都を離れたくないという思いは強かった。何年間という期間の定めがなく、いつ帰って来るか分からないという不安も、おこがましくも源氏と同じである。出発前の数カ月間、私は知人と順番に会って別れを惜しんだ。パリに着いた後は、手紙を書きまくった(さすがに歌は詠まないし、詠めない)。書くことでしか、寂しさを紛らすことができなかった。

ひとたび自分の経験と重なると、物語は別の姿で見えてくる。源氏が人々と交わす文や歌も、もう退屈には見えないのだった。

流し雛

三月の初めの巳の日に不祥を払うことを、上巳祓(じょうしのはらえ)と言う。古代中国の風習が日本にも取り入れられ、これが曲水の宴や雛祭りになったらしい。旧暦と新暦の違いはあるが、ちょうどよいタイミングでこの巻を読んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?