毎週一帖源氏物語 前口上

これから一年ほどかけて、『源氏物語』を原文で読み通したいと思っている。私は宇治で生まれ育ったので、何となく身の回りにその気配を感じていた。たとえば、家の近所に蜻蛉や総角の碑が建っていたりする。しかし、ちゃんと本文を読んだことはなかった。2024年のNHK大河ドラマ「光る君へ」が紫式部に焦点を当てるので、これを機に『源氏物語』と向き合ってみたい。

『源氏物語』は全部で五十四帖から成る。週に一帖のペースで読めば、一年と二週で読み終わる計算になる。このタイミングで始めれば、2024年の年末にゴールインできる。このアイデアを思いついたのが11月30日で、翌日のFacebookに書き込んでみた。すると、多くの方からいろいろなアドバイスをいただいた。それをふまえて、以下の方法で読むことにした。

1.原文で読む

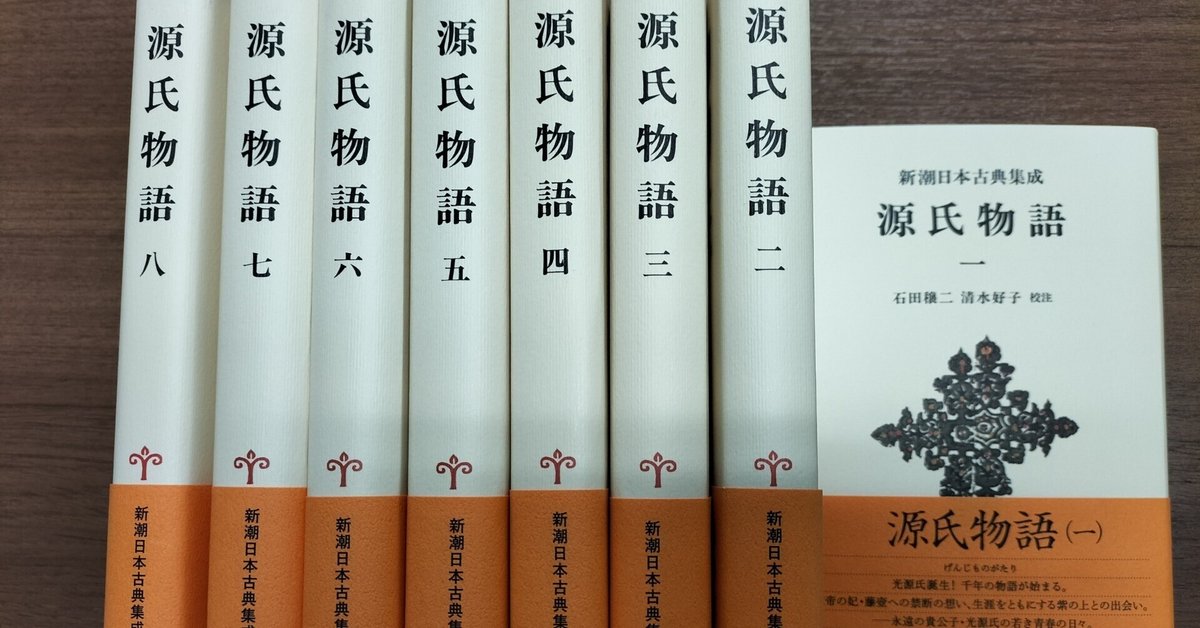

現代語訳で読むのも一つの手だが、どうせなら原文で読みたい。その際、「どれで読むか」は非常に重要である。私のような古文の素人が脱落せずに済むためには、丁寧な注釈が欠かせない。かといって、あまりにも注が詳しすぎると、それに目を通すことが負担になる。検討の結果、「新潮日本古典集成」の全八巻を揃えることにした。岩波文庫も悪くないと思うが、二種類用意するのは大変なので、やめにしただけである。

新潮日本古典集成版は、頭注形式を採っている(本文が下段で注釈が上段)。さらに、下段の本文に傍注が赤字(赤茶色)で記されている。傍注は現代語訳(あくまでも部分的である)と人物指示で、ちょっと難しい箇所の現代語訳が隣にあるのは視線がぶれないという意味でありがたい。主語や発言者も、これで分かる。頭注は詳しめの説明に当てられている。

原文で読むが、現代語訳にまったく頼らないわけではない。私の手許には、角田光代訳の三巻本がある。池澤夏樹個人編集の『日本文学全集』(河出書房新社)の第四巻から第六巻までである。最近は文庫化されているので、手軽なのはそちらだろう。

古語辞典としては、『角川必携古語辞典全訳版』を用意した。

2.音読する

続くかどうかは分からないが、とりあえず声に出して読む。一般的に、古い物語は音読を前提にしていたはずだ。声に出してみることで、文体の特徴をつかめるようになりたい。

3.簡単なメモを残す

備忘録程度に、簡単なメモをnoteに書き継いでゆこう。どういう内容になるかは、やってみないと分からない。

4.仲間を巻き込む

何ごとも長く続けるのは難しい。これまで私は何度か『源氏物語』を現代語訳で読もうとして、挫折してきた。自分一人で読んでいると、忙しいときに自分を甘やかしてしまう。仲間がいれば、何とか頑張ろうという気になれるのではないか。noteに読書メモを連載するのは、私の記事をペースメーカーにして『源氏物語』を読む人が現れればいいな、と思うからだ。誰かがどこかで一緒に読んでいるという気配を感じられれば、私も続けられるだろう。

5.できるだけ週に一帖のペースで読む

「一年で読む」という思いつきから「毎週一帖」というペースが導き出されたわけだが、巻によって分量にばらつきがある。新潮日本古典集成の第一巻でも、「空蝉」は短く、「夕顔」は長い。目標は目標として掲げながらも、あまりそれに縛られることなく、読了時期が遅くなっても仕方がないというくらいの楽な気持ちでいたい。楽しいはずの読書が、苦行になっては意味がない。

それでは、来週から(できるだけ)毎週一帖、『源氏物語』を読むことにしよう。気が向いた方は、どうぞお付き合いください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?