毎週一帖源氏物語 第十八週 松風

今学期は「フランス語圏文学」という科目を受け持っている。安易な比較は慎みたいが、『源氏物語』を頭の片隅に置きながらフランス文学に接することが多くなりそうだ。

松風巻のあらすじ

二条の東の院が造営され、その西の対に花散里が移り住む。東の対は明石の御方のために確保されており、源氏は上京を促すが、女は決断しかねている。親としても悩ましい。大井川の近く、母君の祖父の所領だったところを修理させ、入道はそこに娘たちを移すことにする。源氏が造らせている御堂からも近い。こうして明石の御方は、娘を連れ、母の尼君に伴われて、都に上る。父の入道は明石に残り、別れを惜しむ。

大井の家は川の近くにあって、それが明石の海辺に似ている。源氏の訪れを待つあいだ、御方は源氏が残して行った「かの御かたみの琴(きん)を掻き鳴らす」(129頁)。その調べに合わせるように「松風はしたなく響きあひたり」(同)。

ようやくのことで大井に赴いた源氏は、明石の御方と再会を果たし、若君をめでる。源氏は尼君とも対面し、これまでの苦労をねぎらう。

源氏は大井に足を伸ばしたついでに、嵯峨野の御堂に寄って今後の仏事について取り決める。

明石の御方や若君と別れたあと、源氏は桂の院に赴く。帝が桂での遊興を聞きつけて歌を賜るなど、宴はにぎやかである。翌日、京に引き返す源氏一行が立てる物音は、大井にまで聞こえる。

不在が長引いたせいで、二条の女君は機嫌が悪い。源氏は三歳になった若君の話を持ち出し、「ここにてはぐくみたまひてむや」(144頁)と、二条に引き取ることを女君に持ちかける。女君も乗り気になる。

源氏が大井に渡るのは、嵯峨野の御堂の念仏にかこつけて、月に二度ばかりらしい。

「上」より低い「御方」

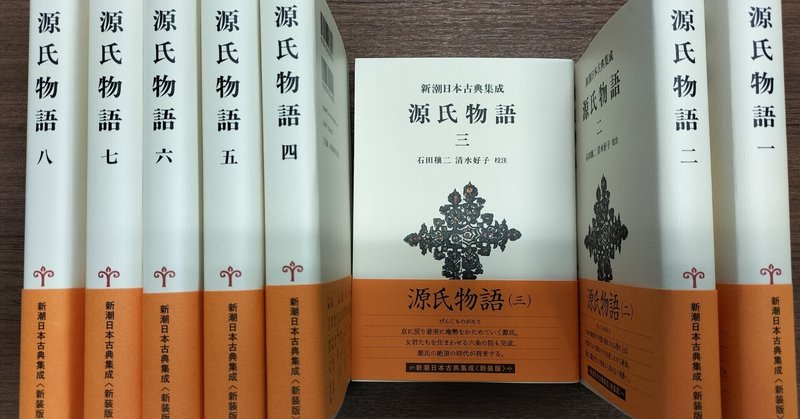

この巻で初めて、「明石の御方」(119頁)という呼称が登場した。頭注では、「この人は、「上」より一段低い「御方」という呼び方がされる。身分の低さのゆえである」と説明されている。にもかかわらず、新潮日本古典集成の解説では、この人物を一貫して「明石の上」と表記している。私はそれを信用して、この記事では「明石の上」と呼んできたのだが、それでよかったのかどうか自信が持てなくなってしまった。

ともかく、この巻の最終盤で話題になった姫君の養育の問題の背後には、紫の「上」と明石の「御方」の身分差が横たわっている。

嵯峨野、大井、桂

直前の絵合巻で源氏が造らせているとあった御堂は、この松風巻で「大覚寺の南」(123頁)と明示されている。これが「嵯峨野の御堂」である。

大井は川の名前だが、呼び方がころころ変わるのでややこしい。大まかに言えば、上流から順に、保津川、大井川(大堰川)、桂川となるが、その境目は必ずしも明確ではない。今では渡月橋を境にして、その上流を大堰川、下流を桂川と称するのが一般的だが、新潮日本古典集成は「保津川が嵯峨、松尾あたりを南流する部分を称する。下流は桂川」と注記している(松風、120頁、頭注六)。それに従うなら、明石の上が住み着いたのは嵐山よりもう少し南であろう。桂の院とも近そうなので、そう考えるのがよい。

その桂の院がどこに位置するかも、桂の範囲が広そうなだけに定めがたい。それにしても、昔はそんなに音が響いたのだろうか。

中年太り?

さすがの源氏も、少し太ってきたらしい。「いたうそびやぎたまへりしが、すこしなりあふほどになりたまひにける御姿」(137-138頁)、つまり「すらりとした背格好に釣り合うようになった」という書き方がされている。このとき、源氏三十一歳である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?