毎週一帖源氏物語 第四週 夕顔

NHK大河ドラマ「光る君へ」の放送が始まった。『源氏物語』を映像化するわけではないにしても、当時の建物、調度品、衣装などは、時代考証を経て再現されているにちがいない。文章だけでは分からないところを、大河ドラマで補えることを期待している。

夕顔巻のあらすじ

夏、源氏は五条の乳母を見舞いに行き、隣家の板塀に咲いている白い花に目を留める。夕顔である。その家に住む女からは、扇を添えて花が送られる。扇には相手を源氏と察する歌(「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花」(125頁))が記されていた。興味をそそられた源氏は、乳母の子で自分に仕える惟光(これみつ)に様子を探らせる。どうやら、雨夜の品定めで頭中将が話していた女であるらしい。源氏は惟光の手引きで、この女のもとに通うようになる。しかし、自分の素性を明かすことは避ける。

秋、仲秋の満月の夜も明け方近くになって、源氏は女を河原の院に連れ出す。皇室御領の院を自由にできる相手の男が誰か、女は悟る(「この御ありさま知り果てぬ」(145頁))。源氏は素顔を見せるが、女は依然として名前を名乗らない。二人きりの幸せは、しかし長くは続かない。八月十六日の夜、源氏は夢を見る。魔性の女が枕元に現れ(「御枕上に、いとをかしげなる女ゐて」(148頁))、源氏の側にいる女を襲うように見える。気がつくと、隣の女は息絶えていた。

惟光の奔走によって遺骸は東山に葬られるが、源氏は二十日ほど病に伏せる。快癒の後、女のお付きの女房である右近を自邸の二条の院に引き取り、女の身の上を詳しく聞く。やはり頭中将が見そめた女であった。中将と女のあいだにできた姫君を、源氏は中将に内緒で引き取ることにする。

季節は秋から冬へと進む。源氏は「かの人の四十九日」(176頁)の法要をねんごろに執り行う。伊予介は後妻を伴って任地に赴き、源氏と空蝉との関係もこれで区切りとなる。

覆面

源氏と夕顔は、相手に自分の素性を明かさない。源氏は変装して女のもとに通う。そして顔も隠している。原文では「顔をもほの見せたまはず」(138頁)とあり、頭注は「(覆面して)顔を少しもお見せにならず」と説明する。初めて読んだとき、私はここに引っかかった。「覆面して」が丸括弧のなかに入れられていることからして、原文が直接的に述べているのは「顔を見せない」ということだけである。「源氏が覆面している」と言い切れるのはなぜだろう。

夜の忍び歩きとは言え、寝所に灯火がないことはありえない。したがって、顔を見せない手段は覆面に限られそうではある。それだけだとまだ推論の根拠として弱いが、河原の院に着いてから源氏が詠んだ歌に謎を解く鍵が隠されている。

夕露に紐とく花は玉鉾の

たよりに見えしえにこそありけれ

ここに「紐とく」という言葉がある。紐で結ぶタイプの面を付けていたと考えてよさそうだ。

紐付きであるのはよいとして、面の素材や表情などはどのようなものだったのだろうか。とても気になる。つい能面のようなものを想像してしまうが、それは時代錯誤というものだろう。

名指し

ずっと私が気にかけてきた「名指し」の問題が、この夕顔巻で解消されている。伊予介の後妻は「かの空蝉のあさましくつれなきを」(129頁)と呼ばれ、もう一人の女は源氏の和歌のなかで「軒端の荻」(175頁)と結びつけられている。帚木巻での談義も「ありし雨夜の品定め」(129頁)と振り返られている。何だかすっきりした。

品定め、ひととおり完了

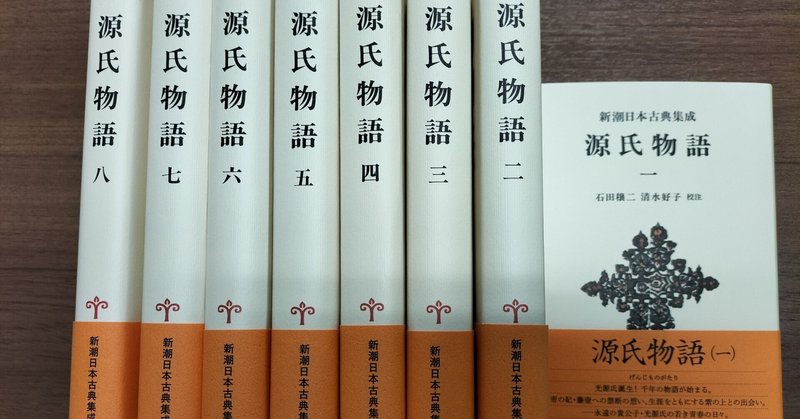

帚木巻から夕顔巻までは、一つのまとまりを成している。新潮日本古典集成の帚木巻冒頭に置かれた解説によれば、

この巻の巻頭の作者の言葉が、夕顔の巻の巻末の作者の言葉と照応していることから、間に空蝉の巻をはさむこの三帖が一まとまりの物語として構想、執筆されたことが分る。

とのことである。

内容的にもつながりが感じられた。「浮名を流す美貌の貴公子」の物語をふくらますうえで、相手の女たちが似たり寄ったりではつまらない。幅を持たせるためには、身分の低い女を源氏の標的にする必要がある。帝の血を引く源氏が「ストライクゾーン」を広げるためには、何からのきっかけが必要だった。それが「雨夜の品定め」であろう。こうして見ると、かつての私が退屈だと感じた議論は、物語の構造上、必要不可欠であることが分かる。

空蝉は中の品(「かの中の品に取り出でて言ひし、このなみならむかしとおぼしいづ」(帚木、83頁)、夕顔は下の品(「これこそ、かの人の定めあなづりし下の品ならめ」(夕顔、136頁))として描かれている。正妻の葵の上や六条の女君は文句なしに上の品なので、上中下がひととおり出揃ったことになる。

家臣の献身

この巻から登場した惟光が、八面六臂の活躍を見せる。源氏の忍び歩きに付き合ったり、逢い引きの手筈を整えたり、問題の後始末に奔走したり、息をつく暇もない。しかし、ただ単に忠実に尽くすだけでないのが、人間的な魅力になっている。

時には源氏の色好みを厄介に感じて、思わずそれが態度に出るらしい。源氏が夕顔の歌に興味をそそられて「この西なる家は何人(なにびと)の住むぞ」(125頁)と尋ねたときは、「例のうるさき御心とは思へども、さは申さで」(同)素っ気ない返事をする。やれやれと思いながらも、愛想を尽かすことは決してない。そして何より、主人の源氏と同じく女好きである。似たもの同士だ。乳母の子ということは、ほぼ同い年(せいぜい一つ上)であろう。惟光の今後も、気にかかる。

六条わたり

夕顔巻の書き出しは「六条わたりの御忍びありきのころ」(121頁)である。主の素性はまだ明かされないが、高貴な女性であることは敬語表現から見て取れる。源氏より年長であることも、「齢(よはひ)のほども似げなく」(132頁)という一節から分かる。まだ肉声は聞かれないが、今後の展開に注目したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?