20240514 宇野亞喜良展

御年90才の画家、イラストレーター、デザイナーは、今でも熱心に創作をしているらしい。

現役の作家でもある宇野亜喜良の多岐にわたる膨大な作品を集めた展覧会。

元々商業デザイナーでコンサートや化粧品のポスターアートワークも手掛けていて、そこの部分が最近ライブチラシデザインを自分でやっている僕自身に響いた。

会場の一角で作家本人のインタビュー動画が流れていた。そこで語られていることは、結局描くことを当たり前のように楽しくやりたいだけという姿勢で、それは先日ひらめき☆マンガ教室のゲストでゲンロンカフェに講師として登壇した浦沢直樹が冒頭で語った事と同じだった。

それにしても本当にたくさんの仕事が展示されていて全部観るだけでもかなりのエネルギーを要した。作家のエネルギーにあてられたような感覚だった。

図録を買った。

東京オペラシティのアートギャラリーを前回訪れたのが2009年の鴻池朋子「インタートラベラー」

前回同様に妻と妻の妹と3人で来た。

ほくはその時と同じカバンだった。

特に意味はないが、なんとなく前回の反復のように捉えていたのだろう。それでも僕たちは自然と15年としをとった。

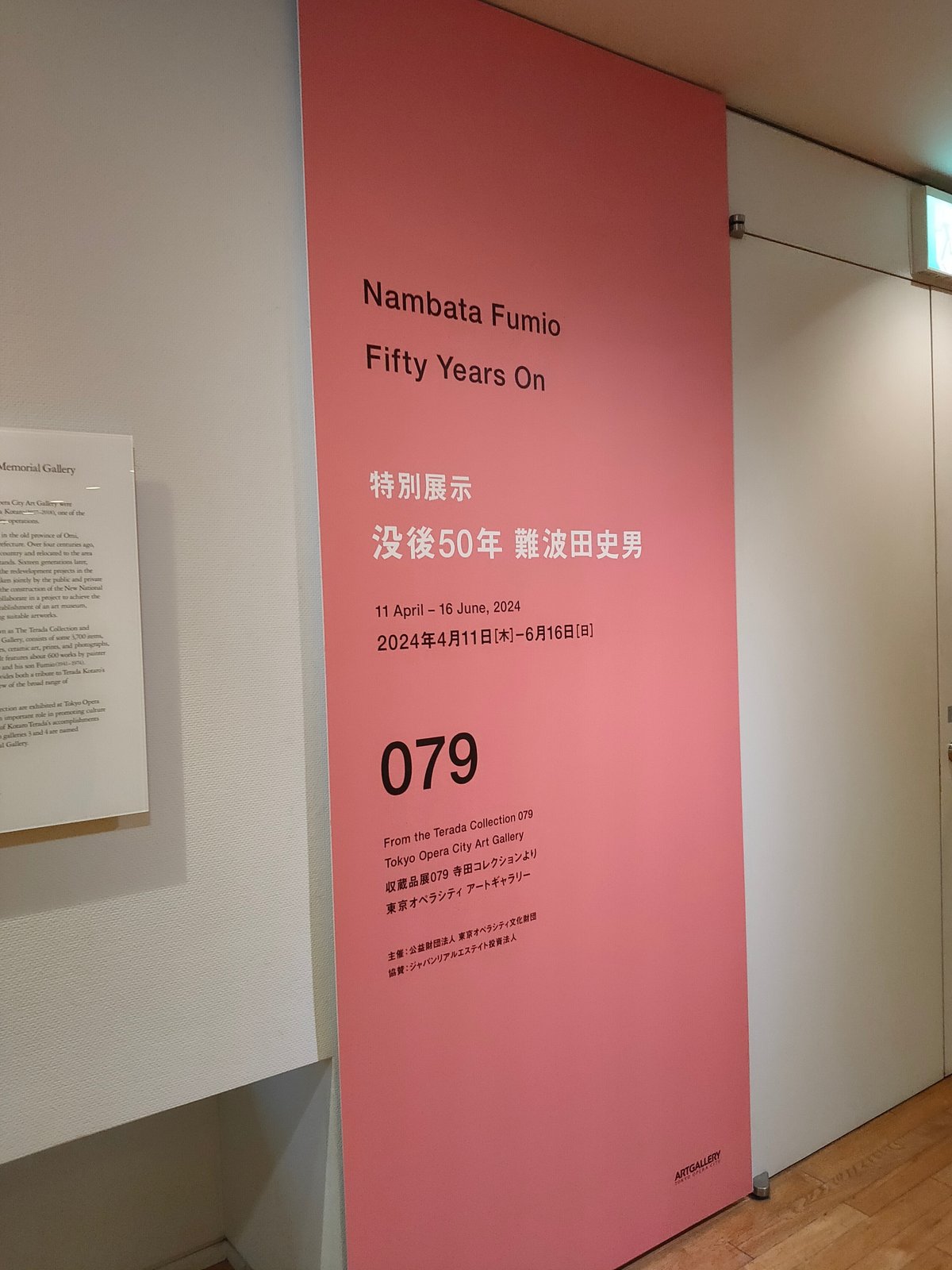

宇野亜喜良の企画展と併設されたところで「特別展示 没後50年 難波田史男」も開催されていた。

わずか32歳で亡くなった画家の作品は、エネルギッシュで未来を展望したようなSFチックな巨大作品から、死に手招きされたような暗い海の小作品まで少ない人生の中でも多くの作品を残していた。本人は最後、北海道の海に船から転落してその生命を終えたという。

時代だなぁと感じたのは、すでに画像をアップしているとおり、一部を除いてスマートフォンでの写真撮影が可能なこと。

気に入った作品を気に入った構図で撮影できるのは、自分が何に感動したかを伝えるための資料を自分で獲得できる利点はあるものの、いたるところで撮影音が聞こえてくることから、なんとなく写真を撮ることが目的化してしまう気がして、必要な時以外はスマホをカバンの奥に沈めて回ることにした。

美術の体験の形が変わってきたことを示しているのだろう。自分のフィルターにかけて観たものをネットに掲載するまでが体験の道筋になっているのは、「新写真論」で大山顕が指摘している通りである。

素人批評めいたものを書こうとするのも、「観客」の質が変わったことを示していて、それには良し悪しが当たり前だけどある。

そのあたり自覚的でいたいものだと今回も思った。

見終わったあとは初台のオペラシティから新宿まで歩いた。一時期はこの界隈が生活の基盤だったので、少し懐かしい気持ちになりながら歩いた。

写真には撮らなかったが、文化学園の校舎がこんなに大きいとは思っていなかった。しょっちゅうこの界隈にいた時は自分の目線でしか捉えていなかったのだが、今回は観光的な視点になってキョロキョロ見ていたから、文化学園のでかさに気づいたのだろう。それにしても圧倒されるような建造物なのにも関わらず、20年前にはそういったことに全く気づいていなかったのだから人間の認識とは不思議なものだ。

そういえば展示はもうひとつあった。

現代美術らしく色を塗られたオブジェクトが床や壁面に配置されてそれぞれタイトルを付けられたものだったのだが、まったく響かなかった。強いていえばパステルカラーで彩られた箱は可愛い、くらい。

抽象的な展示というのは感覚に訴えるか説明があるかしかないのだが、パステルカラーは可愛さしか感じなかったし、タイトルはナイチンゲールがどうのこうのという長いもので意味がわからなかった。

単に通過する場所になっていたのは残念だった。

久しぶりに美術にふれる機会になったが、宇野亜喜良がやってきたような商業デザインと作家性との混ざり合いの方に僕は関心があるのだと気付かされた。それは功利という話ではなく、時代の中で作家性のウェイトを社会が受容し、むしろそういうところに広告効果を見出していた社会の懐の深さを思い、今の日本がそういう豊かさを発見できなくなっていることへの絶望感でもある。

先に示した現代美術もおそらく社会と呼応したものとして作られたのだろう。だけどそれを読み取るための素養を観客に丸投げしてしまっては、それによって何を見せたいのかはむしろ蔑ろになっているのではないか。

帰路で見た文化学園の校舎の大きさに驚いたということは、きっとそういう事へのひとつの回答なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?