『ローマ帝国総督の小学生』 日報:2022年5月09日

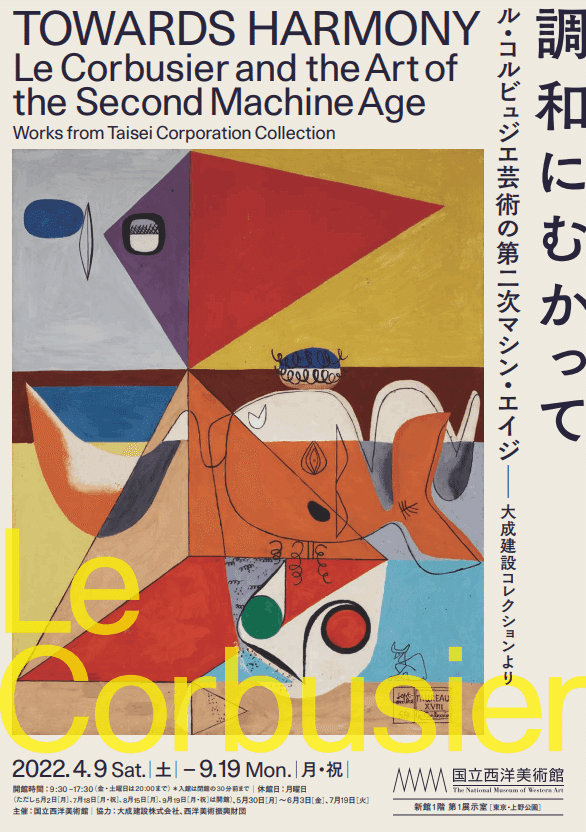

上野にある国立西洋美術館で「ル・コルビュジエ」の絵を見てきました。

Youtubeで山田五郎が絵画を解説するチャンネルを見てからというもの、僕の中で西洋絵画のマイブームが起きており、特にジョルジュ・ブラックやパブロ・ピカソといったキュビズム(コルビュジエはピュリスムと言うらしいですが)に強く惹かれているのです。

モニター越しの画像で見ると「何だこれ」で終わってしまいかねないのですが、実物はキャンバスの重量感と油絵の具の質感(テクスチャ)が合わさって圧倒されます。絵画を前にすると他の余計な事を一切考えられなくなる。

「対象物を単一の画角から描くのではなく、複数の画角から見たイメージを一枚の絵に集約する」というキュビズムやピュリズムの技法から、「カメラで写し撮れる物を描いていてはいけない」という芸術家の焦燥と熱意を感じて良いですね。この感じ方が歴史的に正しいかどうかは知りません。

話題を変えて美術館に居た小学生の話。

キリストの磔刑の絵を見ていた小学生くらいの子が「この人は悪い事をしたから磔にあっているのではないか」と親に力説をしていたので、「前世はキリストの処刑を命じたローマ帝国の総督だったのだろうなぁ」と思いました。

実際、磔にされている人の絵を前提知識無しで見たときに、子供が「この人は悪い人だから磔にされている」と思うのは仕方ないとは思います。

自分の子供だとしたら、その勘違いをどのように訂正すれば良いのでしょうね。

「この人は人類を罪から救うために我々の身代わりになったのよ」と伝えるのが最も短く間違ってはいない気がしますが、そもそも聖書のエピソードを知らないでしょうからこれでは何も伝わらない。

そもそも仏教や神道を信仰している(信仰というほど強くなくとも、日本人の場合は墓の都合でどちらかに寄る事が多いでしょう)場合、その伝え方も正しいとは言い切れない。

聖書とは何か、キリスト教とは何か、もっと遡って宗教とは何か、から話す必要があるかもしれない。

子供に宗教画を伝えるのは難しいと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?