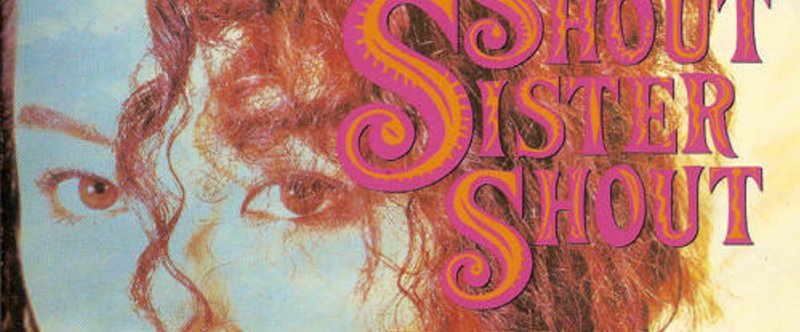

10枚目 ZELDA「SHOUT SISTER SHOUT」(1988年)

バンドの音楽性は変わりゆくものとはいえ、正反対のベクトルに振れるということはそんなにあるものではないでしょう。ZELDAが文化系からダンサブルでファンキーなサウンドへ急激に振れていく瞬間の、偶然の傑作ともいえる作品がこれです。

ZELDAといえば、リザードのモモヨのプロデュースでデビューしたニューウェイヴバンド。ガールズバンドであること以上に(おまけに、当時は世界で最長の連続活動期間を更新していたガールズバンドでした。ギネスブックにも載ったはず。現在は不明)、東京ロッカーズの影響下で活動を始め、その流れをメジャーシーンで80年代後半まで引き継いできた存在として、音楽的な部分でも異彩を放っていた存在だったのです。とにかく、曲がヘン。初期の前衛芸術的な緊張感や、なんでこれがこーなるの?と思うようなヘンな展開やメロディが個性的。ソニーに移籍してからは徐々に分かりやすいロック感覚が出てきてはいたものの、ヴォーカルのサヨコが書く歌詞からは文化系の匂いがプンプンしていたし、チホはグルーヴなんてものとは無縁な<サウンドとしてのベース>を弾いていました。しかし、実は、すでに小沢亜子という肉体的なグルーヴを叩き出す美少女ドラマー(美少女は関係ないかw)がいたことは、後に大きな意味を持ってくるのです。

88年、まず「Dancing Days」というライヴ盤が出ます。これはベスト盤的な意味合いを持った選曲で、後で考えれば、ここで一区切りという風にも見えます。同年出たもう1枚のアルバムがこの「SHOUT SISTER SHOUT」です。ジャケットに映るサヨコの髪型はツイストで(裏ジャケではメンバー全員がそういう髪型になっています)、そこですでに変化の予兆が感じられます。

1曲目の「Sky Bohemian」では8ビートのドラムのファンキーなグルーヴが曲を引っ張り(当時の日本のロックドラマーでこういうグルーヴを出せる人は少なかったと思います)、<恋したいのさ>と歌われる歌詞だけでも大きな変化を感じます。2曲目の「Manhattan Hole」に至っては、ファンキーな16ビートのカッティングとバックビートを効かせたファンキーなリズムを持った曲。さらに「Darling Missing」はなんと初のバラード。アルバム全編がこんな調子で、恐らく、古いZELDAファンの中には拒否反応を起こした人も多かったのではないでしょうか。しかし、まだまだファンキーにはなりきれず、どこかニューウェイヴの名残を感じるところもあったりします。

面白いのがフキエのギターで、この人はもともとハードロック出身だったと思うのですが、16ビートのカッティングが苦手なようで、歪み系の音でカッティングしたり、歪み系で白玉(全音や2分音符)のコードをぶっこんできたりするんですね。どこまで狙ったのかわかりませんが、これが実にファンキーで、「Black Boy Bad Baby」などは、P-Funk的な匂いすら感じられます。この時代のハードロックの人には16ビートなんてものはまったくの未知の領域で、その手探り感と荒々しさが面白い効果を生んだんだと思います。それはチホのベースも同様で、いきなりグルーヴ型に転向しようと思ってもそうはいかず、音数を減らしてリズムを立たせることに専念しているように感じます。しかし、そういったものを受け止めてまとめているのがアコのドラムで、もともと16ビートが得意な人とは言え、実はかなりの実力者であったことが分かります。この人がドラムでなければ、この音楽性の変化は不可能だったはずです。

しかし、なぜこんな変化が起こったのか。それはチホの彼氏であったボ・ガンボスのどんとからの影響でしょう。とはいえ、メンバー全員がそれをよく受け入れたものだと思います(フキエさんのみ、受け入れきれなかったのかもしれません)。また、こんな大きな変化はアメリカのレコード会社だったら許されず、発売中止になってた可能性もあるかもと思うと、この時代の日本のレコード会社は大らかだったんだなぁと思ってしまいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?