取捨選択のリードブロック

殆どの人が分かっていることだと思うがリードブロックの定義をまずおさらいするとトスが上がってから上がった場所に飛ぶブロックである

つまりリードブロックは反射の要素の強いブロックという事が言えるだろう

1反射の色々

反射には三段階ある

単純反応、選択反応、弁別反応の三種類だ

まずは単純反応

これは一種類の刺激に対して一種類の反応をすること

分かりやすい例で言うと音が鳴ったら出来るだけ早くボタンを押す

と言ったものだ

単純反応は3つの反応の中では一番反応までにかかる時間が短い

次に選択反応

これは複数の刺激に対してそれぞれに対して決められた反応をするものである

分かりやすい例で言うと1という数字が出たら左手を上げ、2という数字が出たら右手を上げ、3という数字が出たら両手を上げる

と言ったものである

選択反応は3つの反応の中では一番反応までにかかる時間が長い

最後に弁別反応

別名ゴー・ノーゴー反応とも呼ばれる

複数の刺激に対して特定の刺激のみ反応し後は反応しない

というものである

弁別反応は3つの反応の中では2番目に反応にかかる時間が短い

つまり反応までにかかる時間の長さでは

単純反応時間<弁別反応時間<選択反応時間

という順番になるのである

2ヒックの法則

ヒックの法則というものがある

この法則は選択反応時間の平均についての公式で、RT=選択反応時間の、K=単純反応時間、n=選択肢の数とした時に

RT=K・log(n+1)

が成り立つと言うものである

この式を見れば分かると思うがRTはnについての関数でありnが大きければ大きいほどRTは多くなる

まあ、簡単に言うと選択肢が多くなれば多くなる程選択反応時間は長くなると言う言われてみれば当たり前の話である

そしてこの式を使った一般的な選択肢の数と選択反応時間の長さの関係を表した表が以下のようなものである

さて、ここからはバレーとちょっと絡めて考えてみよう

ここら辺の話は以前のnoteにも説明してあるのでそれを読んだ人は飛ばしても構わない

まず現代バレーに於いてスパイカー4枚による攻撃が盛んである

また、アタックライン付近に返球が返れば最低でも3枚は来ることが多いだろう

つまりnが3以上の時の反応時間が重要になってくるのである

では先ほどの表でn=3、4の時の選択反応時間を見てみると0.4秒付近になると分かる

では0.4秒とはどのぐらいの値なのかと言うとA、Cクイックのセットアップからボールヒットまでの時間がそれぐらいである(大体0.3秒から0.4秒ぐらい)

つまり選択反応で3枚以上の攻撃に対応しているとスパイカーがヒットし始めてからまたはヒットする直前に反応することになる

当然これではブロックは絶対に間に合わない

長々と書いてきたが要するに何が言いたいかと言うと

単純な反射ゲーでは3枚以上の攻撃に対応するのは困難でありやろうとすると全ての攻撃に満遍なく対応出来ない

と言う事に尽きる

ではどうすればここの部分を克服できるのか、また、世界ではどのような克服の仕方をしてるのかについて見ていきたい

3選択反応からの脱出

1章で3つの反応について述べた時選択反応が一番遅い反応だと述べた

つまり、弁別反応や単純反応なら選択反応より早く反応できブロックにしっかり付けるのではないか

と言う推測が立てられる

1番の理想は単純反応だろう

だがこれは1つの刺激に対する反応、要するに攻撃枚数が一枚の時の反応である

現実的に考えてパスがそれなりにきれいに返って攻撃枚数が一枚というのは考えにくいだろう

そのため、単純反応を作り出すためにはサーブで崩すことが前提条件になる

つまりここで考える3枚から4枚の攻撃に対してのブロック戦術には削ぐわない

では弁別反応はどうだろう?

弁別反応は刺激の数に特に制限はない

そのため、3枚以上の攻撃に対して選択反応を弁別反応に変えることは可能である

例を挙げるとクイックかそれ以外という弁別がある

これは90年代のイタリア男子がやっていたと報告されている方法で、

まずクイックに上がれば3枚全員が飛ぶ

そしてクイックに上がらないと判断した時点でその他の三枚の攻撃に対して反応

と言ったものでこれによりそれぞれの攻撃に対する反応を早めていた

ただしこの方法には一つ注意点があり、

クイックと残り三枚の攻撃にテンポの差がある時(クイックがマイナステンポでその他がファースト)に使えるものであり、ファーストテンポのクイックでは完全にシンクロしてしまうのでこの方法は困難である

これと関連した話でハイキューで春高前の伊達工との練習試合で日向がものにした"紛れる"の意義もここである

手慣れのリードブロックである伊達工はマイナステンポのクイックとそれ以外で弁別して反応していたため、紛れるを使って弁別反応から選択反応へと変え、相手のブロックの反応を遅らせたのである

ここから攻撃が速くなるとブロックが遅れると言うことは必ずしも正しいとは言えないことがわかるだろう

日本においてはマイナステンポのクイックもかなり見られるのでまだ有効な気がする

また、特定のスロットからの攻撃とそれ以外といった弁別によってやっているチームもある

だがこれも攻撃スロットが多様なチーム相手には中々難しい

4 取捨選択のリードブロック

ではどのようにして世界の各国はリードブロックで相手の攻撃に対応しているのだろうか

結論から言えば

全ての攻撃に対してリードブロックで複数枚の壁を形成し続けるのは無理というか現状どんな世界の強豪国でも出来てない

では世界の強豪チームではどのような工夫をしているかと言うと簡単に言えばサーブで崩す事と取捨選択である

前者は置いといて後者について説明しよう

例を取ると分かりやすいのでここではブラジルへのブロックを想定しよう

一応ポジションを書いておくと

OH→ルカレッリ、レアル

OP→ウォレス

MB→ソウザ、(ルーカス)

S→ブルーノ

Li→タレス

である

ポジション番号を振ってるのでOHの2番と5番もそのままである

物凄い脇道にそれて申し訳ないが前にある人にOHの2番と5番の違いについて聞かれたのでここではほぼ関係ないが説明しておくと

2番と5番では2番の方がレセプションの負荷が大きい

理由は2番の方が真ん中でレセプションする回数が多いのと、レセプションの際に人の移動が前で頻繁に起こるからである

だからブラジルだとレシーブが苦手なレアルは5番でルカレッリは2番

ポーランドだとレシーブが得意なクビアクが5番に入ってレオンが2番に入る事が多い

全日本でも2番にはレセプションが得意な石川さんが入り5番は福澤さんや柳田さんなどが入る

ただ、JTのようにビッグサーバーを連続させたいため、2番と5番を入れ替えてるチームもある

ちなみに5番はレセプションの負荷が少ないので攻撃参加がしやすい

余談はここまでにして、本題に入ろう

あくまで一例だが世界のブロックがこの攻撃陣に対してどのように対処してるかと言うと

例えば、ミドルはウォレスを頭から外して他のクイックやOHの攻撃に意識を大半を置く、ウォレスに対しては完全に反応で飛び、パスが良ければウォレスに対して一枚になってもOK

多少ウォレスに好き勝手にされても後を抑えれば勝てるという割り切りをしているのである

そうした場合ブロックの陣形もバンチだがちょっとライトブロッカーが内側に寄る形になるのでセッターから見てレフト側からのクイックやbickは使いにくくなりライト側半分に攻撃を集中させることも可能である

当然こうした戦術はデータを背景にしたものであると言う事は一応言っておく

ちなみに先程の例は記憶が正しければワールドリーグの決勝のブラジル対セルビアでセルビアがやってた奴に近い気がする

(あの時はレアルはいなくて5番にマウリシオが入っていたが)

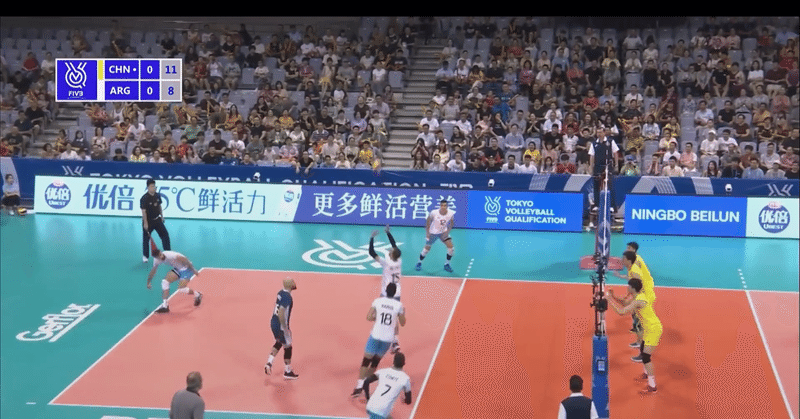

その時のセルビアのブロックの陣形はこんな感じである

ウォレスは四番で画面には映ってないがライト側から攻撃に参加してる

そのため、返球位置もあって、二枚が若干レフト側にでデディケートしてる形になっている

そのため、ブラジルは18番ルカレッリのbickをセッター後ろのスロットに変えて二枚ブロックとの勝負を避けている

なお、個人の好みでこちら側のブロッカーはアメリカ代表にした

5まとめ

長々と書いたが要するに自分が言いたいことは全ての攻撃に対して複数枚のブロックを形成しようとするのは理想であり出来ればパーフェクトだが現実問題でそれは厳しく

全ての攻撃に対して複数枚のブロックを付けようとするのではなく捨てるべき所は捨ててパーフェクトではなくベターな戦術を選ぼうと言う話である

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?