ディグの位置取り

現代のバレーボールにおいてディグはブロックと連携して行うものである

また、トップレベルのスパイクは威力的に動いて拾うというのが極めて困難なものである

そのため、スパイクコースで"待って拾う"という形に自然となってくる

従来のバレーではディグの位置取りは相手攻撃に合わせて大きく変更していた

では現在はどうなっているのだろうか?

(1、2は前提というか用語確認なので出来れば読むのがベストだけど時間がない方とかは3からが本題なのでそちらを読んでください)

1ベースポジション、レディポジション

まずはこの二つの用語の解説から始めよう

ベースポジションとはセッターがトスを上げる前の位置どりである

センター線からの攻撃はこの位置どりで行うことが多い

次にレディポジション、

これはセッターがサイドにトスをあげてからベースポジションから移動して、サイドからの攻撃に備える位置取りである

つまりサイトからの攻撃はベースポジションからレディポジションへの移動が行われるのが一般的だ

2 ベースポジションの分類

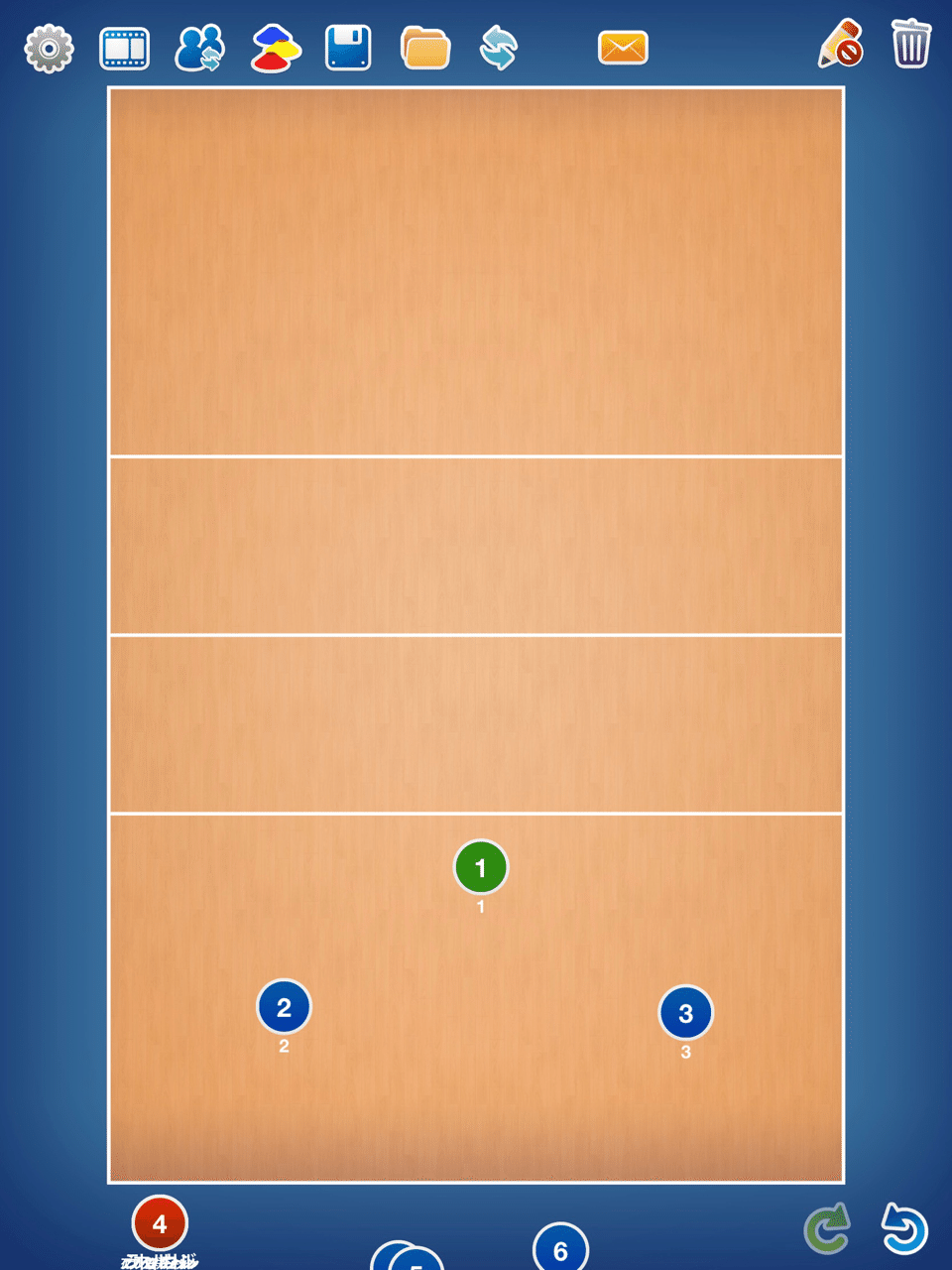

ベースポジションは6番の位置にいる選手の位置取りによって3つに分類される

①6アップ

6番ポジションがアタックライン付近に位置取る形

要するに6番ポジションの選手はフェイントや軟打待ち

女子や男子の低いカテゴリーだと軟打が多くなるので採用されるケースが多い

②6ダウン

6番ポジションの選手がエンドラインの近くに位置取る形

エンドライン近くまで下がるので6番の選手はワンタッチボールに備えるのが基本になってくる

高校から大学にかけてはこの位置取りが多い気がする

かつてはこちらが一般的だった

③ライン

後衛の選手が横一列に並んだ形

6番ポジションの選手はブロックの間を抜けた強打を待つのが基本になっている

トータルディフェンスが一般的になった現在はトップカテゴリーではこちらが一般的である

3 ベースポジションからの移動が少なくなっている??

1に置いてサイドからの攻撃はベースポジションからレディポジションにディガーが移動すると書いた

無論それは現在でも行われているがディガーのベースポジションとレディポジションの差が近年段々と小さくなっているという報告がされている

言い換えればベースポジションからレディポジションへの移動が少なくなっている

のだ

なぜそうなるのか?

(1)移動が困難になった

トップレベルの攻撃はパスが返ればファーストテンポのシンクロがほぼメインになってきた

ここで思い出して欲しいのがブロックの話の時に話したヒックの法則である

詳しくはブロックの回を読んで欲しいがヒックの法則は刺激の数に対する選択反応時間を示したものである

上の画像はヒックの法則の刺激の数と反応時間の関係を表した図である

ブロックの時にも話したがシンクロ4枚以上になると選択反応ではどうしても反応がスパイカーのヒットより遅れてしまう

これはディガーにも同じことが言える

ブロッカーがスタート位置から攻撃位置へ移動して飛ぶようにディガーもベースポジションからレディポジションへ移動する必要がある

しかし、シンクロ枚数が3枚ないし4枚になるとその移動する余裕すら無くなってしまう

そのため、移動しようと思っても出来ないのだ

(2)レディポジションの前提にあるもの

多くのチームがレディポジションの位置取りを話す時事前にブロックがしっかり二枚ついた状態を想定して位置取りを決めている

しかし、実際のトップレベルの試合でシンクロ三枚ないし4枚の攻撃に対してどれだけ2枚ブロックがしっかり付けているのだろうか?

実際にトップレベルの試合を見たら分かるが二枚ブロックがしっかり揃って付いていることの方が珍しい

二枚ブロックがしっかり付いていることを前提にしたディグの位置取りはブロックで塞いだコース以外のコースにディガーが位置取るのが一般的だ

しかし、実際は中々二枚ブロックは付けないのでブロッカーの間や上から打たれて、想定ではブロックで締めているはずのコースに打たれてしまう

そういうケースが多くなった

ベースポジションからの移動の余裕がない上、従来のレディポジションの位置取り以外のコースを抜けていくことが増えた

そのため、ベースポジションからレディポジションへの移動が減ったのである

これは単純に言い換えるなら

"ブロックがしっかりと二枚揃わない前提でディグの位置取りを組む"

という事である

(3)効率的なトランジションへの参加

幾ら拾ってもそこからの切り返しで決めなければ意味がない

当たり前の発想であろう

だからこそトランジションでは出来るだけ多くの攻撃枚数を確保したい

そのため、ディグの位置取りを大きく変えていたらトランジションでの攻撃参加がしにくく例え拾っても自分たちの得点にならない

こうした意図も位置取りをあまり変えない理由の一つであるようだ

以上(1)〜(3)

の理由によって近年ではベースポジションからレディポジションへの移動が減っている

4 具体的なディグの位置

ではこうした中でディガーはどのように移動するのだろうか?

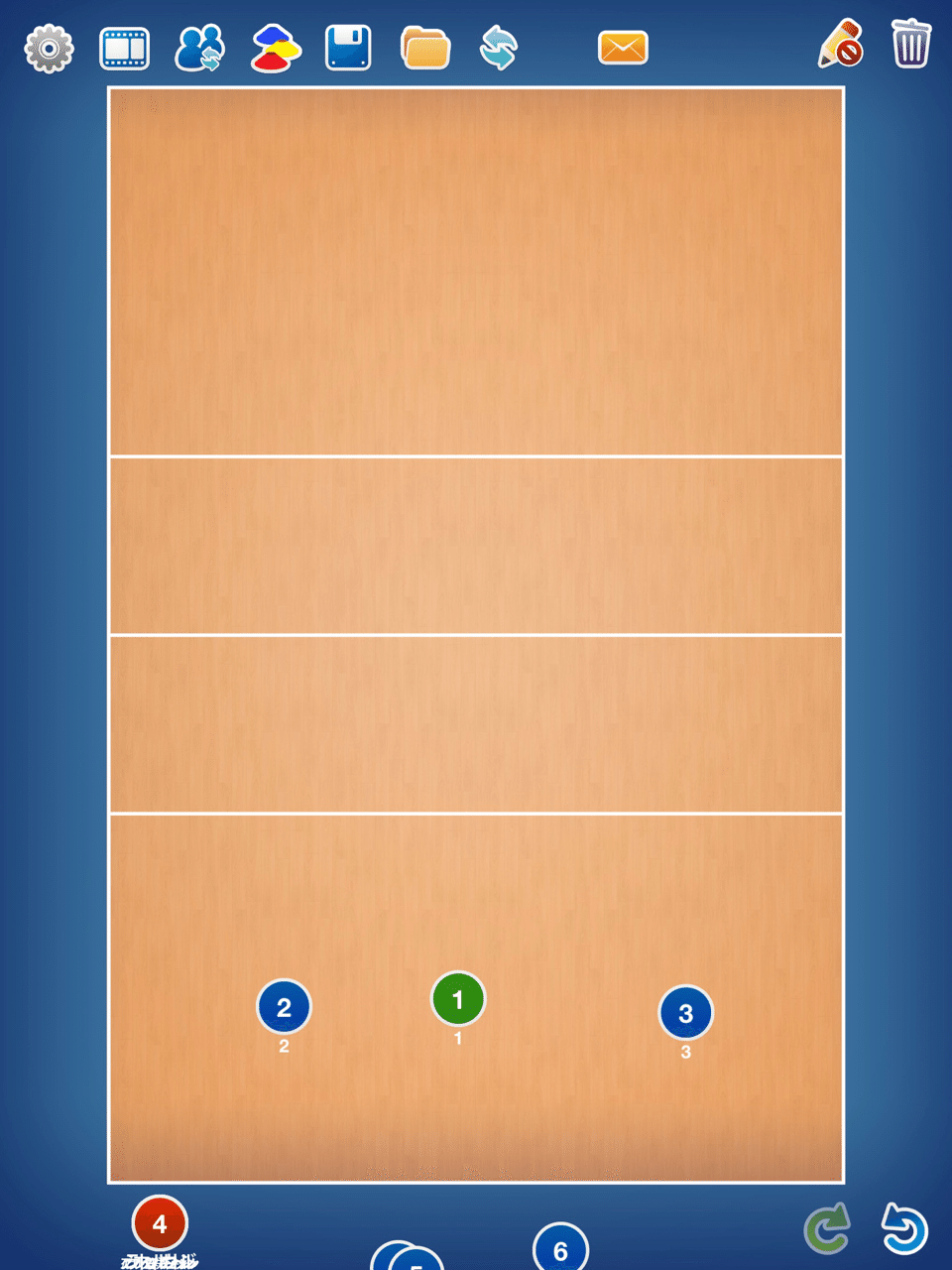

まずはライトとレフトで移動量も変わってくる

まず前提としてライトとレフトの攻撃のスロット差について考えたい

一般的なセッターがトスアップするスロットは0であるが0スロットから一般的にレフトやライトのスパイカーが攻撃する一スロットとの距離はレフトだと5、ライトだと3である

トスからヒットまでの時間はスロット差によるので一般的にライトからの攻撃はレフトからの攻撃より時間的余裕が少ないと言える

そのため、ライトからの攻撃はディグの移動量は少なめで

リベロがライン際に移動してストレート側に構え、残りの二人は殆どベースポジションから動かない

事が報告されている

また、ライトに比べて余裕のあるレフトからの攻撃に対しては

バックライトの選手がライン際に移動してストレート側に構えるとともにリベロはブロックに合わせて柔軟に動く

と言ったものになっていると報告されている

ここからはあくまで自分の推論だが、前にブロック回に置いてトップレベルに置いて特定の選手の攻撃を軽視する一方、攻撃を重視してそちらに確実に二枚のブロックをつけると言うのが一般的だと言う話をした

そうした際、あくまで肌感覚としてopの攻撃を軽視するケースが多いように感じられる

そして、その理由の一つとして

時間的余裕がないため完全なディグのレディポジションが敷けずブロックを二枚しっかり付けてもあまり意味がないから

と言ったものがあるのかなと考える

そして最近世界の男子バレーで再びトレンドになりつつあるメディゲートシフトもこの方向の延長線では無いかと考えるのである

5 まとめ

以上ディグの位置取りについて考えてきたがディグは最初に言ったようにブロックと連携して行うもののため、ブロック戦術の変化の影響を受けやすい

今の男子バレーはブロック戦術が変化し始めたぐらいの時期なのでもしかすると数年以内にブロック戦術と合わさってディグの戦術も変わってくるかも知れない

そのため、ディグの位置取りはトレンドを掴むために今後も注視していかなければならないと思う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?