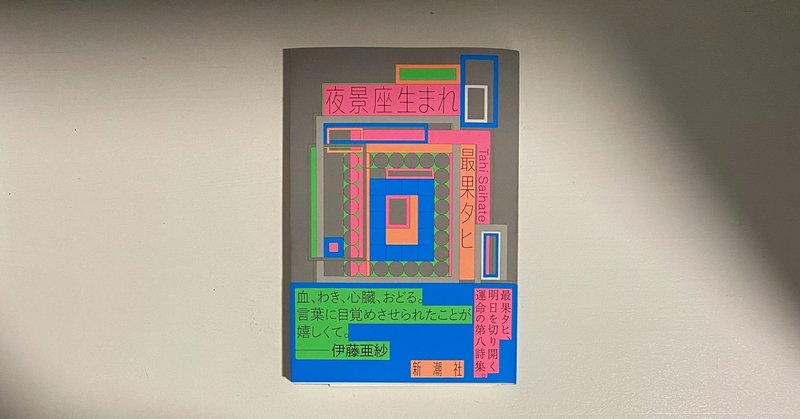

流れる言葉の魚拓たち|「夜景座生まれ」を読んで

読み終わった途端に、ただ静かな星を見上げる海辺の景色が浮かんだ。それは夜だった。そこには誰もいなくて、海の音だけが聴こえていて。なま暖かい知らない場所なのに、知っている磯のにおいがした。次の瞬間、強烈な光とともに爆音が炸裂する。と思ったら、それは夢だった。というか、たんなる妄想だった。そして、我に返った時、目の前には見知らぬカップルが寄り添いあっていた。目があってこちらが気まずくなって、でも、向こうはそんなことお構いなしだ(これはいま目の前で本当に起こっていたことなのだけれど)。

なぜかわからないけれど、突然この感情を書き残しておかなければ、という焦燥感から、いまこの文章を書いている。

孤独と愛、ロマンチック。絶望と諦観、美。バットエンドに見えて、狂気的な平静。圧倒的な死。最果さんの詩にはいろんな対比があって、でもそれらは必ずしもふつう思い描くような対比とは限らないのに、対比だと思えてしまう。その対比がすごくわかりやすいこともある。そして、共感してしまうことがある。その瞬間、僕は生きているとすごく感じる。

美しくありたいと思うことが醜いことであるなら ぼくは、きみのように美しくなりたいと、望んで汚れてみたいんだ(「ヨーグルトの詩」より)

でも、最果さんにとっては血が海なのかもしれないし、そこは月が二つある僕の知らない現実かも知れないし、あれ、これって人間の話してるんだっけ、それとも、星の話をしてるんだっけ、とわからなくなるけど、多分そこに答えはない、というかここでいう答えは僕にとっての答えでしかない。そこにもともと感情はなくて、言葉だけ置き去りにされているような感覚で、それなのにどこからか感情が出てくるから不思議だ。「衛星」という詩に下記のような表現があるが、そんな焦りにも似た感情(読む人がゼロからなにかを生成できるような言葉、それってすごいことだ)。

限界まで水位が上がり、失うのか手に入れるのか、これから。(「衛星」より)

しかも、読んでいて、意味を理解するというよりも、読むに従って言葉が感情となって動くみたいな感覚がある。それで、ときたま鋭く刺さる。刺される。そらええわ、じゃないけれど。知らない国の話だと客観的になっていたら、突然詩に出てくる「君」が僕自身になるときがある。でも、わかると思った次の瞬間に、わからなくなる。言葉が容易く裏切ってくる。結果、まだよくわからないから、また読みたくなる。

最果さんの詩集をいくつも持っていて、何度も読んでいて、でもまた読んでみる。そして、すぐに忘れる。たまに、これが詩なのか短歌なのかわからなくなる時もある。詩のなかから短歌が浮かびあがってくるようなときがある。でも、そんなこと、どっちだっていいのかもしれない。

隣人は突然死ぬ。マンションはだから怖いし、でも家だって、ほとんどの家は隣に近い。(「宇宙戦隊」より)

生と死の境界ではなく、光速と高速の境界に川が流れ始めるこの時代にわたしたちは何を恐れるべきだろうか(「超愛」より)

どうしても会えない気がして、走って、走って、そういえば誰に会いたかったんだっけと気づいて、それでももうとまり方がわからない(「天国手前」より)

ただ、やっぱり読んでいる時だけは生きている。そこで踊っている言葉はそのまますぐに消えてしまう。だから、また読む。ほとんど生きることに近い最果さんの詩。

感想というにはなんの脈絡もないお粗末な文章だけど、読み終えた瞬間に溢れてきた言葉を忘れないように書き残しておきました。冒頭のカップルはこれを書き終えても尚仲睦まじく世界を営んでいます。というわけで、皆々様、是非ご購入を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?