4日連続で徹夜の盆踊り レイブ感ハンパない重要無形文化財「郡上おどり」で一晩踊り明かしてみた

大人数でダンスして得る高揚感を、よく“レイブ感”と呼ぶ。会場に流れるDJミュージックやバンドの演奏にあわせいやな考えも忘れて体を動かし、身も心もすべてを解放。お酒を飲んで気分を上げ、ハイテンションのまま朝を迎えることだってある。

レイブ感は、クラブイベントや音楽フェスでしか得られない特別なものだとぼくは勝手に決めつけていた。18歳のとき夏フェス「SUMMER SONIC 07」で初めてその開放感を知ったときから。60年代のサマー・オブ・ラヴや80年代後半のセカンド・サマー・オブ・ラブの精神を継ぐロックやダンスミュージックでしか実現し得ないものだと。

25歳になった2013年の夏、その偏見は崩れはじめる。Twitterのタイムラインに妙な盆踊りの様子が流れてきた。

岐阜県郡上八幡が開催する、約400年の歴史をもつ国重要無形文化財「郡上おどり」。そこでは毎年7月中ごろから9月初めの約2カ月にわたって、30夜も盆踊りを踊るというのだ。え……単純計算で2日に1回盆踊り? 郡上八幡の人たちはどんだけパーティーピーポーなんだ?

さらにいい意味で狂っているのが、8月13~16日の「徹夜おどり」。ほかの日は午後8時から11時ごろまで踊るところを、この4日間は毎日翌朝4、5時ごろまで徹夜で踊り続けるのだそう。そんじょそこらのクラブイベントよりずっとエクストリーム感がある。

<この調子で朝まで盆踊りを、4日連続!>

この日本の伝統文化は、海外発祥のクラブ文化に比べてどれだけレイブ感があるんだろう。うずうずした気持ちが抑えきれず、2014年の8月13日に徹夜おどりの初日だけ参加してきた。

■徹夜おどりスタート

<演奏をいまかいまかと待つ参加者たち>

午後8時前。郡上八幡・新町の十字路に屋形が組まれ、それを囲むように4000~5000人くらいの人が密集している。伝統芸能とはいえ10~20代くらいの若い子も多く、参加者には老若男女かたよりがない。演奏を待ちかまえる熱気や期待感は、夏フェスでアーティストの登場に焦らされる客席と似たようなものだ。

屋形にいる演者さんらがお囃子を弾きはじめた。年配の方々がすぐさまある型を踊りはじめ、若い人たちがならうかのようにつづく。たちまち参加客がみな似た動きで踊り、場内に一体感をつくりだした。太鼓や三味線に合わせて一斉に鳴らされる、下駄と拍手の音に気分が上がる。

雰囲気はぜんぜん堅苦しくない。みんな踊りながら、笑い声をあげたりおしゃべりしたり。「あの人うめー」「振付どうすんの?」「狭いなー、人多すぎ」とかいろんな会話が聞こえてくる。

服装も6、7割くらいが浴衣を着ているけど、Tシャツに短パンの男性とか、ワンピースでショルダーバッグひっさげた女性とか、私服で踊っている人も多い。さらには初音ミクのコスプレをした中年男性や、電飾を体に巻きつけた女の子、トラのきぐるみなど、コミケなどにいそうな人も。

抱いていた盆踊りへのお堅いイメージががらりと変わっていく。日本の伝統文化に、フェスに負けないこんな楽しげなダンス空間あったの?と、さっそく感動。

<トラのきぐるみに、初音ミクコスプレするおじさん>

<リボンを頭につけて、電飾放ちまくる女の子。派手ー!>

■“踊る”ための盆踊り「郡上おどり」

郡上おどりは1つの踊りを指すのではなく、10種類の踊りの総称だ。「春駒」といった動きの激しいノリのいい曲、「ヤッチク」など振り付けが楽な体やすめの曲、「かわさき」ら手の動作が優雅な曲と、曲調・型は十曲十様。これらを1曲10分くらい朝4時まで、みんなが疲れないような構成で何十曲と繰り返して踊り続ける。

今日の徹夜踊りの会場は十字路なので、本来のように円をつくって踊るのが難しい。なので、交差点からの4本の道にそれぞれ折り返し地点をもうけて、みんな「十」の字の周囲をなぞるようにぐるぐる踊り回っていく。

<会場の踊りの輪の図(ペイントで描き描きしました)>

踊りの輪は2、3重で、道には1~2人やっと通れるくらいのスペースしかできない。見物客は端っこから眺めているくらいで、ほとんどが踊り客だ。富山県の「おわら 風の盆」のような熟練した踊り手を“観る”盆踊りと違い、参加客自らが積極的に“踊る”盆踊りとなっている。

初心者にも寛容。観光協会は当日に踊りの型の講座も開くし、公式サイトでも踊りの動画も公開している。

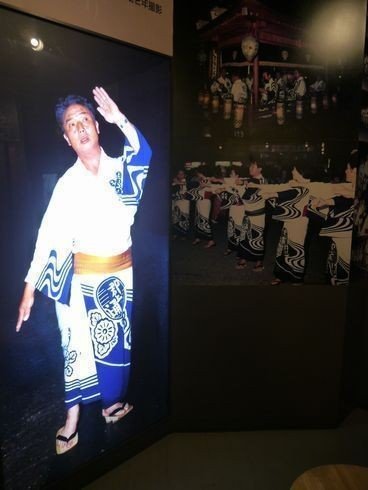

<会場ではこの浴衣を着た人をまねしよう>

さらに会場では郡上おどりの保存会の人が何十人と、専用の浴衣を着て正式な型を踊っている。初心者はだいたい保存会の人にはりつきながら見よう見まねしていく内に型を覚えるのだそう。ぼくが踊って間違ったり動きが下手だったりしても、熟練者っぽい人に笑われるようなことは一切なかった。

■郡上おどりって楽しくないの?

初心者に門戸が開かれ、しかもこんなに楽しそうなのだから、郡上おどりを外から観るだけなんてもったいない。

踊りの型は一切予習していないが、ぼくも9時には輪に入っていった。一応浴衣は着て、下駄も郡上町の靴屋さんで調達し、格好だけはさまになるようにしてみた。みんなの調和を崩さないかドキドキ。

専用浴衣を着たご婦人をストーキングし始める。ええと、演奏のリズムがこうで、それに合わせて足を踏んで、あ、体の向きを変えて――ん?? そしたら手を交差させて……おおお、めちゃくちゃ難しいじゃないですか!

ぼくがまず踊りはじめたのは「春駒」という曲目。暴れ馬をイメージした振付で、軽快でリズミカルなステップを4パターン繰り返すという、覚えやすくてノリのいい踊りだ。手、足、掛け声はすべて連動しているのだけど、すべていきなり覚えようとするともう大混乱。手や掛け声は無視して、ひたすら足だけ真似するようにした。

<春駒を踊るとき会場はノリノリになる>

ようやく手足一緒に踊れるようになってきたぞ……といったところで、曲が終了。みんな一息つくように笑顔で拍手。すると10秒くらいですぐ知らない曲がはじまった。「げんげんばらばら」という曲で、進行方向が逆向きで、手をすくうようにしながら大きく前に進んでいくなどさっきのと型がぜんぜん違う。

「部活かよこれ」

会場で一から覚えるのは精神的にも肉体的にも大変だ。踊りになじんできたらすぐに次の新しい振り付けが登場する。試合がかっこよくて入ったバスケ部で基礎練習しかさせてもらえず、ボールに触らせてもらえないつまらなさに近い。

さらに、下駄というのもやっかい。歯の重心の掛け方が難しく、つまづいてばかり。親指と人差し指の間も、鼻緒に擦られすぎてヒリヒリする。

じゃあ運動靴に履き替えればいいというわけでもなく、郡上おどりは下駄が肝心だ。みんなで一緒にアスファルトを「カラッ」と鳴らすのに風情がある。私服の人も履物だけは下駄という人ばかりだった。曲ごとに歯を鳴らすタイミングが違い、初心者としてはいちいちそれを習得するのがめんどうくさいが、一緒に合奏してみたい。

<「郡上おどりは下駄が肝心」と教えてくれた下駄屋さん>

こうして熟練者に金魚のフンみたいにくっついて基礎練習みたいのを繰り返し続ける。体力が奪われる一方で、下手なのが恥ずかしいし、正直あんまりおもしろくない。

輪を抜けては休みがちになっていった。予習しなかった自分が悪いのに、「型を覚えないと楽しくないなんて踊りじゃない」とか「リズムに対しそれぞれ自由に体を揺らすのが踊りの本質だろ」とか一人勝手に不満を抱く醜態だった。

うーん、郡上おどり、クラブより楽しくないかも?

会場をみるとみんなの笑顔が輝いている。「かわさき」のなめらかな手つき見とれる。さみしさや悔しさがこみあげて、体に鞭打って輪に入っていく。

<「かわさき」を踊るみなさん>

■1時過ぎて花ひらくレイブ感

1時を過ぎたあたりで、同じダンス会場とは思えないほど楽しくなってきた。

理由の1つはいろんな型を覚えたおかげで、曲のほとんどが踊れるようになってきたこと。曲調の違いはまだわからないが、演奏がはじまってベテラン勢が見知った動きを始めると、「ああ、『ヤッチク』ね」みたいに、すぐ動きをシンクロさせられるレベルになった。

もう1つは、深夜になって見物客たちも帰り、会場が本当に踊りたい人たちだけなってきたこと。パンパンだった会場にスペースができて踊りやすくなり、振り付けがぎこちない踊り手も少なくなったので、動きがより合うようになった。

ここからとんでもない高揚感がぼくを襲い始める。

まずは会場に増した一体感が、クラブやフェスでは味わったことのない快感をもたらす。「かわさき」では、みんなで夜空を仰ぎ見るように手をあげ、胸元で川の流れや山の形をつくったあと、手拍子パパンがパン。「甚句」では一歩、二歩と下駄の歯を鳴らし合わせる。

動きを一斉にそろえているとき、人とのつながりが無条件に楽しい。踊り手みんなの笑顔が愛しい。

<午前3時、盛り上がりは収まらない>

じゃあ絶対にみんな同じ動きをしなくちゃいけないかというと、けっこう自由。

例えば躍動的で人気のある「春駒」には、片足踏み込んでもう片足をあげる動作がある。そのとき片足上げながらノリノリでジャンプしてしまう人もいる。ステップの幅を大きくして3倍くらいのスピードで、輪の内側をぐるぐる回るハイテンションな若い子も。

特に自由だったのが、学ランにハチマキ姿という応援団みたいな男性。なんかの踊りで(確か「三百」)、「ウィーッス!!」とか叫びながら正拳づきのポーズを取るのだ。まったく違う振りつけなのにタイミングがいいからか、周囲の多くが笑って盛り上がった。むしろフォロワーが続出し、20人ぐらい一緒に「ウィーッス!」する流れに。ポイントさえ抑えて調和をひどく乱さなければ、そんなにうるさくいわれないようだ。

<ウィーッス!する応援団長風のお兄さん>

だからぼくも、もう5度目くらいの「春駒」では気分によって大きく跳びはねたり、「ヤッチク」で疲れていたときは腕を大きく振らないで体を休めたりと、好きにアレンジして踊っていく。調和しながらも好きに踊る感覚がやみつきになった。

■朝4時のラストスパート、世界に誇れる郡上おどり

もう踊りつかれてヘトヘトになっていた朝4時ごろ。今まで一度も流れてこなかった曲がはじまった。演奏中の曲名を示す屋形の灯ろうには、「まつさか」と書かれている。郡上おどりの最後にしか演奏されない、しっとりとした踊りだ。

<「まつさか」を弾き始める屋形>

振り付けは短くも足運びで大きく前進するので、この日一番の速度で踊りの輪が回りはじめる。それでも高い熱気を保ってきた会場にはどこか切なさがただよう。ノリのいい掛け声が明らかに少なくなった。

曲調が哀愁を帯びているからか、「今日の踊りはおしまい」とみんながさみしくなってきたからか。クラブイベントでDJが「最後の曲です!」といって、落ち着いたチルアウト感ある楽曲を流したときと似ている。

そういえば今日はお盆だ。十字型とはいえみんなで速く周り、切なく一体感を維持していると、祖先を迎えているような気がしてならなかった。

演奏が終わると、今日もっとも大きな拍手が沸き上がった。「おつかれさまー!」「やりきったー!」といった声が笑顔とともに飛び交い、ハイタッチやハグする姿も見られる。徹夜で踊りきった達成感を、みんなで共有している気分だ。

<会場をあとにする踊り手たち>

結局この徹夜おどり1日目は、踊り手の数も1時過ぎたあたりの3000~4000人くらいから大きく減ることはなく、大盛況とともに幕を閉じた。

会場から自宅や宿の方へ散りながら、「明日もよろしくー」といった声も聞こえる。徹夜踊りではこの様子があと3回繰り返されるのだ。はっちゃけすぎだよ郡上八幡のみなさん、大好きだ!

初めて参加してみた郡上おどり。日本のクラブイベントについて「海外に比べ盛り上がらない」といった話をよく聞かされるたび、まるで日本人に遊び心がないようで勝手に悔しいおもいをしていた。しかし徹夜おどりにおける、あのテンションと踊りを8時間も持続させたはじけっぷりには、世界に負けじと劣らないレイブ空間が日本にあることを感じさせた。

日本伝統のレイブ感だって世界に負けてない。誇らしい気持ちを抱えたまま、4日間すべてに参加できないことを名残惜しみつつ、翌日に町をあとにした。

このあと3日間とも郡上八幡には雷をともなう激しい雨が振り続けた。参加者は少くなくなったらしいが、よほどの悪天候ではないので徹夜おどりは敢行。会場全体の来場者数は初日が約6万2000人、4日間の合計は去年の20万人には届かなかったが、約16万人も足を運んだそうだ。

(C)写真・文 黒木貴啓

以下、文章・写真はございません。もし気に入ってくれた方は、「スキ」やTwitterなどSNSでの拡散、100円以上の投げ銭などしてきただけたら幸いです。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?