まてりあるわーるど~導入~

はじめに

年の瀬になりました。今年は例年に比べて面白い研究が沢山あったなあとしみじみと思います(たぶん毎年思ってる)。その中でも材料科学(まてりある)に関する研究もどこかに記録しておきたいなと思いまして、学業・研究の方が少し落ち着いたのでやっとの想いで筆を執った次第であります。

私は文才もなにもないただの者ですので完全に私的視点ですが、ちょっと拡がった今年の「まてりあるわーるど」をここに残していこうと思っております。

タイトルをひらがらで書いた理由は特にありません。なんとなく、まてりあるはひらがなの方が好きなんです。というのも、この材料という地味な言葉がひらがなの丸みを帯びるだけで、かわいく、親しみやすくなるような気がするからです。でも実は、NIMS(材料系の国立研究所)さんのYoutubeチャンネルで既に「まてりある's eys」ってゆう素敵な材料実験動画があって、その名前を少し借用しています。わーるどはただのノリです。

それで、材料科学の学徒としてできるだけ中立的に記しておこうと思うのですが、とてつもなく幅の広い分野でございますので、私の偏狭したわずかな知識でまてりあるを語ることをどうぞお許しください。

まずは材料研究の流れをざっくりと

ということで、まずは少し導入を。

私が学んでいる材料科学や材料工学は古くて新しい学問です。というのも物理や化学、生物などの材料特性に着目した領域を掬って混ぜたような学問ですから、色々な領域を横断して、様々なスケールに渡って材料を作ったり評価していきます。このあたりが私の思う材料の魅力です。そして視点を変えるだけで同じ材料でも全く異なる研究になるため、興味が尽きないことが一番の特色になるでしょうか。

材料自体が歴史を作ってきた事実もさることながら、その材料のあり方が面白いと思っています。ざっくりその系譜を辿ると石器時代から、青銅器、鉄器、プラスチックへと時代と共に変化してきています。単なる硬さから強くしなやかであることが次第に強く求められてきました。特に、ここ数十年では、色々な機能を併せ持つような複合材料の研究開発が盛んになっています。異なる材料や素材を足し合わせることで、各々の弱みや強みを互いに補うことが出来ます。

図1 材料研究の系譜。

静止した物体の機能に動きやシステムを加えることでスマート化が実現。

このような複合材料研究では、日本では1975年に日本複合材料学会なるものが創設されているので、その前あたりから本格的に研究が盛んになってきたということでしょう。元々、木や竹などの断面構造や貝類やシャコ目系などの外殻をじっくり見てみるとわかるように、それらは気孔が分散したような、グラデーションの掛かったような積層構造をしています。このような構造は色んな点でメリットとなり、生物の構造や動きのある機能を模倣した材料研究を生物模倣だとかバイオミメティクスなどと呼んだりしています。

この色んな点とは、例えば、機械的な特性に着目すると、ミクロに見れば破壊起点のリスク分散を行い、マクロに見ればしなやかさの実現に大きく貢献しています。他にも物理化学的な有利な点もあるでしょう。このような方法論や研究対象ははるか昔から、建造物などでも使われていたとは思うのですが、皆でせーのとベクトルを合わせて学問として研究しようと動き出したのが、比較的最近であるということになります。

このように強くしなやかに振る舞う材料に、さらに外部との刺激に応答する機能やその時間パラメータが重要となる動的特性を活かしていくことで、更に材料は進化していきます。ここ最近の流行研究の一つにスマート材料が挙げられます。

スマート材料とは

今後の材料研究としては、身の回りの環境変化に応じて,自分で認知して自分で判断して動く、あるいは自分で自分を治したりするスマート(インテリジェント)な材料の時代となることが考えられています。

図2 スマート材料の定義なるものの概念図。

図3 人体の機能の模式図。

人の機能を模倣することでプロセッサ(頭脳)・センサ(神経)・アクチュエータ(筋肉)が材料・構造システム内で統合して機能する。

図4 スマート材料の研究動向。Web of Scienceにてキーワード”Smart materials” を検索したときの論文ヒット数より算出。今は第2ブームの真っ最中(おそらく)。

つまり、周囲の温度を検知し自律的に発熱・吸熱反応を行う材料があれば、例えば、夏の炎天下の日には、太陽光の照射によって熱くなったアスファルトが自らの化学反応によって温度を低下させたり、逆に、寒い日には、アスファルトが自ら発熱して街や建物を温めてくれたりすることができます。また、宇宙や深海のような人の手(維持管理)が届きにくいところでも、太陽光や潮の流れの向きで、その構造物の材料自身が変形・回転したり、何かしらの衝突で損傷が生じてしまった場合に自ら修復してくれたりするような材料が考えられます。このように、人が手を加えなくても自然環境に応答する材料があれば、新たなスマートで便利な時代を創っていきます。

そもそもの概念として、従来求められてきた最も安定した状態を材料の最適設計と課することなく、振り子のように少し不安定な状態を作ってあげる材料設計を目指すことが上述した機能の鍵となります。つまり、平衡状態から非平衡状態となるように材料設計することに加え、どんな刺激に対して大きく反応するのかあらかじめ仕込んでおくことが重要になります。このあたり物理的な反応と化学反応を組み合わせるとより深みが出るだろうなあと考えています。

ロボットとは少し異なり、スマート材料は観葉植物的な移動はしない存在だけれど、環境に即したスマートな機能を持った機械・構造物があっても良いと思うんです。もちろん、このような材料とAIのようなシステムと組み合わせることで、トランスフォーマーのような無機生命体も22世紀中にはできてしまうのではないかとも思っています。実際に、

人間が想像できることは、人間が必ず実現できる。

と「月世界旅行」を書いた、フランスの作家ジュール・ヴェルヌがいっています。NASA技術者の小野雅裕さんも著書「宇宙に命はあるのか」で引用しています。やっぱ研究するなら夢がなくっちゃ、と思います。私の場合はただの妄想に過ぎないので、少しずつ実現可能性の高い想像へと近づけて行きたいですね。

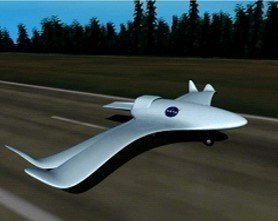

図5 2010年にNASAが発表したコンセプト飛行機。

熱により伸縮する形状記憶合金を用いることで、羽のみのシンプル構造での長距離飛行を実現する。

そんなこんなで、次から今年の面白かった材料研究を少しずつ紹介していきます~。終わり。

おまけ

トップ画像は私の2番目に好きな元素であるビスマス結晶です。最表面をわざと酸化させることでこのような艶美な色合いを演出しています。色だけでなくその形も素敵ですよね。原子スケールの結晶構造がそのまま大きくなったような幾何学的構造に妙にそそられます。色んな姿形をしているビスマス結晶が多数あるのでお時間があればビスマスで検索くださいませ。

ビスマス以外の元素や美しい鉱物なども別シリーズにまとめて記録していけたらと思ってます:->

参考文献

[1] 島村昭治,最近の複合材料,機械の研究,29,1 (1977),227-234.

[2] 日本機械学会編,知的複合材料と知的適応構造物,養賢堂,(1996).

[3] Web of Science, analysis (2018.3.19).

[4] NASA, Shape Memory Polymer Bonding Method (2010).

サポートに足る文章を作成しておりませんので、気に入っていただければLikeをお願いいたします。